基于灰色统计分析的中国国家公园景观特征要素选择

2018-11-09朱里莹

朱里莹

徐 姗

兰思仁*

2013年十八届三中全会“建立国家公园体制”的决议以及后续的多项政策支持为中国国家公园建设带来了历史性的机遇。然而,国家公园并不是新兴事物。新中国成立后,早自20世纪80年代以来,建议创建中国国家公园的呼声便不绝于耳,然而我国至今仍然没有公认的真正意义上的国家公园①[1],这一现象在很大程度上,与我国拥有多类具有部分国家公园特征的风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园等国家级保护地,且各类保护地由不同部门分而治之有关。因此,寻找统一的系统语言来打破部门壁垒,对于我国国家公园建设具有重要意义。

1 借助“景观特征”打破部门壁垒

作为我国国家公园建设的现实基础,截至2014年底,具有部分国家公园特征且认同度较高的国家级保护地已经发展至12类3 093处[2]。通过梳理12类国家级保护地发现,在经历了60余年的发展后,现有国家级保护地已经各自形成了相对成熟和稳定的发展模式。然而,这种相对稳定和成熟仅仅是限定在单一保护地类型内部的,一旦对各类国家级保护地进行整体考虑,一地多管、标准不一、各自为政、遗留真空地带等问题便暴露无遗[3-4]。这些问题的存在使得它们与国家公园既具有相似性,又不能轻易转型为国家公园;既是国家公园建设的坚实后盾,也为国家公园建设制造牵绊。从现有保护地庞大的数量来看,优势资源已然被分割,并受到不同部门的争夺,另起炉灶建立国家公园已然脱离现实[5]。因此,我国国家公园建设必须正视现有国家级保护地的现实基础,以国家公园建设为契机,重塑保护地体系,走具有中国特色的国家公园道路。在尊重现有保护地合理性的前提下,针对现有保护地在各部门管辖下相对单一的资源关注点,打破部门壁垒,对资源进行综合性保护,将会是国家公园区别于单一保护地类型的关键。这就需要在各部门之间提取跨学科的共性,建立统一的系统语言。

从国际国家公园的发展与演化来看,各国主要关注的重点都在资源、保护和利用3个方面[6]。在资源部分,各国通过 “奇景”“风景秀美”“自然风光”“自然美”“乡村风貌”等词汇,来描述各自的资源质量和等级,而这些评价都是针对不同的景观特征而言的[6]。在保护和利用方面,更多的是通过休闲、教育、科研、旅游、静态利用、可持续等方式来思考如何处理人和环境的关系[6]。而这也恰恰是景观被广泛认定的特性之一,即动态地表达人和环境的关系[7]。事实上,作为风景事物存在的表征,以及管理可持续发展的重要工具,景观特征作为一个整体性和综合性的概念,在各国国家规划管理体系层面都发挥了重要作用[8]。可以说,景观特征是各国国家公园有别于其他保护地类型的重要依据,同时也是使各国国家公园形成系统的重要串联内容。因此,从国际经验来看,围绕景观特征来理解国家公园系统,将有助于我国国家公园体系的构建。

与之类似,国内各类型国家级保护地在定义、设置条件和保护与利用关系的描述上,也不断强调景观特征的重要性。事实上,作为跨学科的综合媒介,景观特征融合了生态学、历史学、地理学、考古学等多学科的内容,可以有效地减少部门间的认知差异,形成有效的沟通和协作,适于作为梳理我国现有保护地关系,组建国家公园的重要工具。因此,我国国家公园建设应当借助“景观特征”,打破部门壁垒,明确国家公园在我国保护地体系中的定位,实现资源的综合性保护。

2 初选景观特征要素

景观特征指的是“持续发生在某一特定景观类型中,明确且受到认可的要素形式”[7]。从国际景观特征的实践过程来看,作为景观特征的构成组分,景观特征要素的选择是对其进行有效评估和监测的核心问题[8]。虽然各国对于景观特征要素的称呼各不相同,例如比利时的“景观变量”、新西兰的“景观组分”、美国的“主题”等[8-10],但是这些称谓并不影响各国在景观特征要素的选择上达成基本共识,呈现总体趋同、局部调整的态势。在各国国家公园景观特征要素的选择上,加拿大、新西兰等国家主要选择地形地貌等自然要素景观特征,美国、英国、日本等国家则增加了文化要素景观特征[6]。相对而言,欧洲各国的景观特征要素发展得更为成熟,而对比德国、丹麦、法国、西班牙、意大利、荷兰等欧洲多国在国家尺度下常用的景观特征要素可以发现,英国的景观特征要素最为客观全面[8],因此,本研究将以英国景观特征要素为主要参照依据。

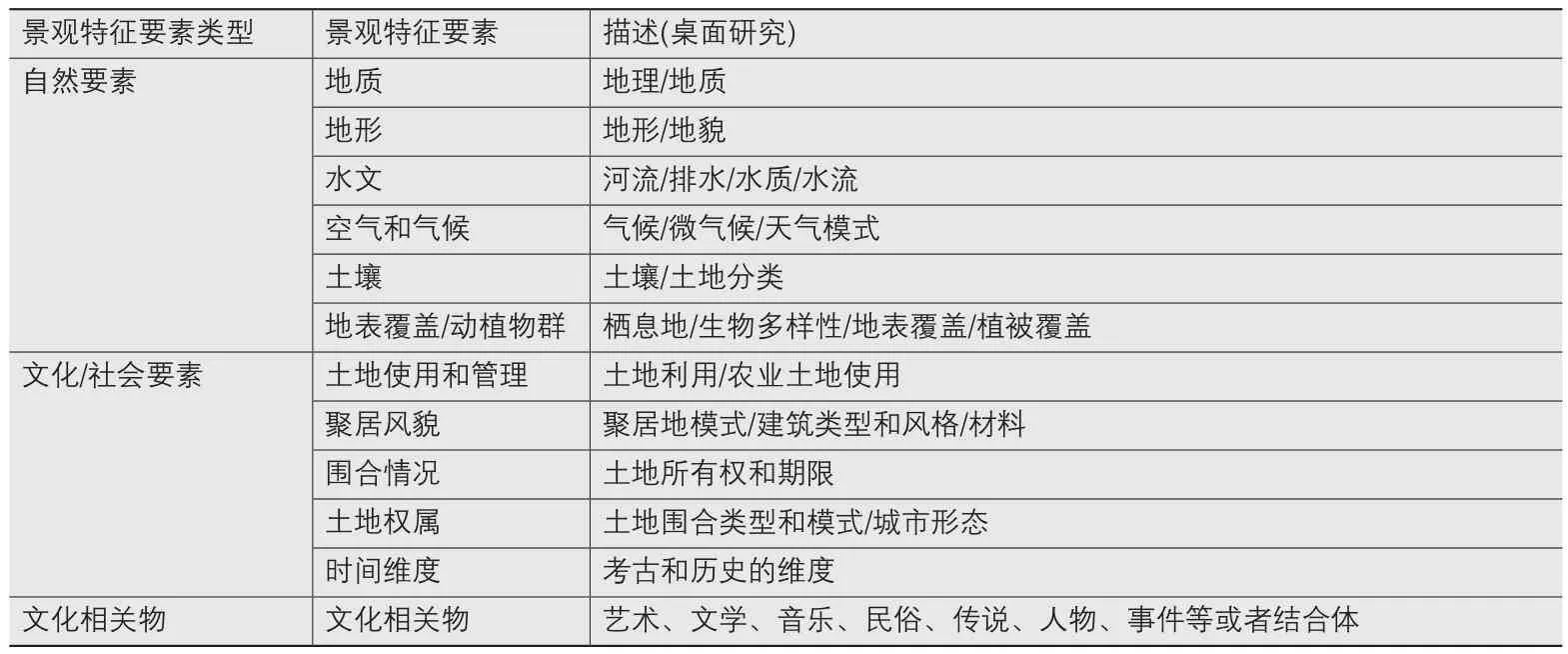

2.1 英国景观特征要素

根据尺度和研究精度的不同,景观特征的评估分为不同的层次和阶段。国家尺度下的景观特征通常也被解读为“景观尺度”,主要是结合地理学内容对国土资源进行景观特征分析,较少进行实地调查与研究,因此其最初阶段多停留在桌面研究②的粗略描绘上[7,11]。本研究仅从宏观层面研究国家公园景观特征,因此只涉及桌面研究阶段。英国桌面研究阶段对于景观特征要素的识别,主要将其划分为地质、地形、水文、空气和气候、土壤、地表覆盖/动植物群6个方面的自然要素;包括土地使用(和管理)、聚居风貌、围合情况、土地权属和时间维度5个方面的文化/社会要素;包含艺术、文学、音乐、民俗、传说、人物、事件等相关内容的文化相关物[7,11-12](表1)。

表1 英国景观特征要素[12]

2.2 中英两国景观特征要素的理解对照

我国各类型国家级保护地虽然未明确使用景观特征一词,但是也使用了景源、景物等相近词汇来强调景观特征的重要意义,并且在各类保护地的评价标准中都侧重对风景资源的评价[13]。因此,本研究认为,我国现有各类保护地评价要素中也存在景观特征描述,只是使用的景观语汇与英国有所不同。为了比较我国各类型国家级保护地风景资源类评价要素与英国景观特征要素的关系,本研究采用内涵相同,相似因子归类的方式,将英国各类景观特征要素与我国12类保护地在相应条例、标准、部门规章等文件中的主要景观特征描述进行对照,以分辨两国在景观特征理解上的不同(表2)。

从分析可知,由于我国各类保护地缺乏统一的顶层设计,评价指标层级不一,造成了在景观特征描述上各自为政的局面,对景观特征的描述用词也各不相同,其中,覆盖内容相对全面的有风景名胜区、森林公园和水利风景区。与英国景观特征体系进行对比发现,与地质要素相近的有7项,与地形要素相近的有6项,与土壤要素相近有4项,与水文要素相近的有8项,与地表覆盖/动植物群相近的有9项,与空气和气候要素相近的有5项,与土地使用(和管理)要素相近的有4项,与聚居风貌相近的有6项,与围合情况相近的有5项,与时间维度相近的有8项,与艺术、文学、音乐、民俗、传说、人物、事件等相近的有6项,与土地权属相近的有3项。即我国各类型保护地更注重景观特征中的自然和文化要素方面,对于涉及规模和设施等的管理条件内容,例如土地使用(和管理)、土地权属和围合情况等,其要求则相对模糊。总体来看,虽然涉及社会层面的描述,例如土地权属,两国的契合度有所降低,但是两国对景观特征的理解仍然相对接近,尤其对地质、地形、水文等自然面貌的理解更为吻合。因此,英国景观特征要素适于作为我国国家公园景观特征要素的参考依据。鉴于景观特征明显的地域性特点,为了避免外来评估要素在本土使用的不同阶段出现水土不服的情况,本研究将采用英国景观特征要素作为初选指标,通过灰色统计分析法筛选适用于我国国家公园建设的景观特征要素。

3 基于灰色统计分析的我国国家公园景观特征要素选择

3.1 灰色统计分析

灰色统计分析是一种基于信息量“少”且存在“不确定”,而提出的模糊处理方式[14]。自邓聚龙提出后,已广泛运用于农业、经济、生态、气象、地理、历史、军事等复杂系统中[14]。从现有景观特征要素指标所涵盖的内容来看,各项指标具有相对抽象、多准则、难定型性及难显化等

特点。针对这些信息不完全的数据和不确定性,灰色统计分析可以通过比较,对因子进行量化和序化,建立元素由不明确到明确的集合[14]。因此,采用灰色统计法筛选重要指标,利用白化函数处理数据,可以有效避免由专家意见不同而造成的无规律现象或异常值的影响[14-15],有效提取出现阶段适用于中国国家公园建设的通用景观特征要素。

表2 英国景观特征要素与我国各类型保护地中的相近表述比较

灰色统计分析的具体筛选步骤如下:1)问卷调查。笔者向20位领域专家发放问卷,回收有效问卷20份。问卷采用李克特7级量表(第1等级代表非常不重要,第7等级代表非常重要,第2等级至第6等级介于二者之间)对各景观特征要素重要性程度进行调查。2)构建灰类白化函数。运用灰类白化函数处理专家调查问卷中各项指标的重要性程度,形成高、中、低3类灰度值。3)计算灰类决策系数。分别计算各要素高、中、低3个灰类的决策系数。4)比较各景观特征要素的灰类决策向量。各景观特征要素的灰类决策向量由高、中、低3个决策系数组成,比较灰类决策向量中的3个决策系数,由其中的最大值所对应的重要程度作为该景观特征预选要素的重要程度,并且选取其中重要程度为“高”的预选要素,确定为我国国家公园景观特征要素[15-17]。

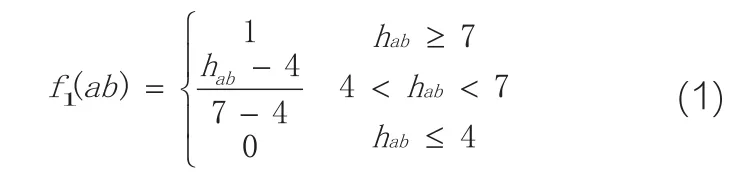

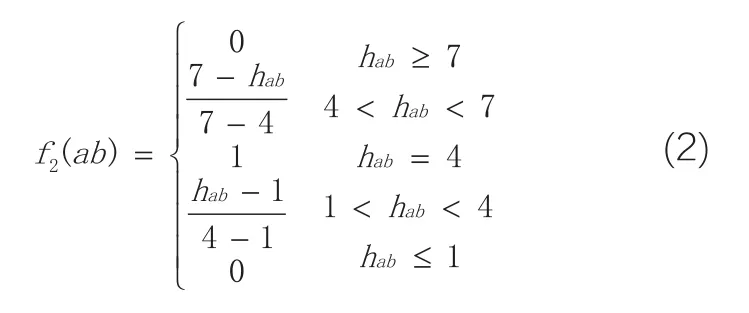

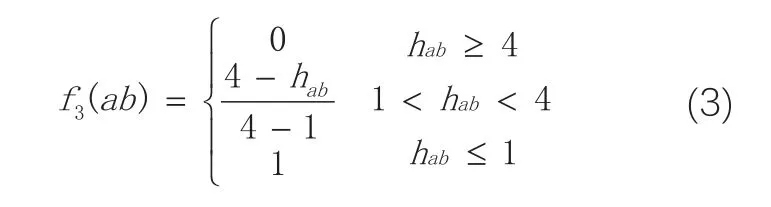

根据灰色统计分析将中国国家公园试点景观特征初选指标集按照“高”“中”“低”分类,形成3级灰类白化分段函数。分段计算公式如下。

第一类“重要性程度为高”的白化函数计算公式如下,k=1。

第二类“重要性程度为中”的白化函数计算公式如下,k=2。

第三类“重要性程度为低”的白化函数计算公式如下,k=3。

表3 中国国家公园景观特征要素选择

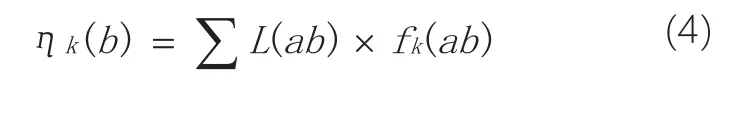

式中,a=1, 2, 3...,7;b=1, 2, 3..., 12;fk(ab)为对第b个指标的重要性程度为a等级的白化函数值;k为灰类数,分别赋值为1,2,3;hab是第b个指标重要性程度为a等级的评判值。

灰类决策系数是灰色决策向量的基础,灰类决策系数计算公式如下:

式中,ηk(b)为表示第b个评价指标属于第k个灰类的决策系数;L(ab)表示对第b个初选评价指标的重要性因子赋值为a等级的专家数量;fk(ab)为第b个指标的重要程度为a等级的白化函数值。

每个初选景观特征要素的灰类决策向量均由高、中、低3类构成,即{η1(b),η2(b),η3(b)},通过比较各指标灰类决策向量来筛选预选要素。

3.2 我国国家公园景观特征要素选择

根据专家问卷调查结果可知(表3),12个预选要素中,地理、地形、水文、气候、土壤、地表覆盖、聚居风貌、时间维度和文化相关物,共9项预选要素的重要程度为“高”;围合情况和土地权属2项预选要素的重要程度为“中”,而土地使用与管理的重要程度为“低”。根据灰色统计法,最后只选取重要程度为“高”的9项预选要素。该结果与英国景观特征要素略有不同,自然要素与文化相关物两大类别要素全部保留,被剔除的要素为土地使用(和管理)、土地权属和围合情况3项主要针对管理条件的景观要素。究其原因,主要与我国处于国家公园构建初期有关。我国国家公园建设初期,尚处于在全国范围内甄别保护对象的阶段,拘泥于管理条件将会在一定条件下干扰对于资源本体的关注。除此之外,由于我国国家公园建设并不是从零开始,而是建立在现有国家级保护地的基础上的,因此,由于现有各类保护地管理方式方法各异而导致的土地使用和管理情况各不相同、围合边界互相交叠等问题,都可以在国家公园体制建立后逐步解决。由此可见,这些管理条件并不是国家公园设立的必要条件[18]。基于此,本研究认为,应当在充分分析现有国情的基础上,采纳专家意见,最终形成我国国家公园建设初期的九大类景观特征要素,包括地质、地形、土壤、水文、地表覆盖/动植物群、空气和气候、聚居风貌、时间维度与文化相关物。

4 总结与讨论

作为跨学科的综合媒介,景观特征融合了生态学、历史学、地理学、考古学等多学科内容,可以消除部门认知差异而产生的隔阂,有效突破部门壁垒,是我国国家公园建设的重要基础。其中,景观特征要素选择是景观特征的核心内容。通过对比国际景观特征要素,以及我国现有国家级保护地中的描述,形成了以英国景观特征要素为参照的12项预选要素,结合专家赋值评分,引入灰色统计分析方法,得到9项重要程度为“高”,2项为“中”,1项为“低”的要素结果,结果表明,由于本文研究范围为宏观尺度,在尚处于全国范围内甄别国家公园保护对象,未完成国家公园总体布局的现阶段,参考在国土范围内进行国家公园总体规划的国际经验[19],为了避免干扰对资源本体的关注,不应当拘泥于管理条件造成的影响。因此,本研究根据灰色决策向量的序化,从中筛选出地质、地形、土壤、水文、地表覆盖/动植物群、空气和气候、聚居风貌、时间维度与文化相关物,共计9项适于我国国家公园初期建设的景观特征要素,为我国国家公园建设提供参考依据。虽然在宏观尺度的理想化模型中,不适合拘泥于管理条件,但是在中观和微观尺度中,管理条件将发挥更重要的作用。如何在不同尺度下,调整并细化景观特征要素,融合管理因素将是后期不断努力的课题方向。

注释:

① 本文研究不涉及我国港澳台地区。

② 桌面研究(desk study)主要关注于资料收集,以及运用这些信息协助鉴别具有普遍特征的区域。