面孔

2018-11-08

小牛上市背后,李一男的传奇人生

他早已说过,无论成功失败,此次创业都是他最后一次创业

文 李畅

小牛电动上市,天才李一男的最后一次创业梦想实现了。

10月19日,小牛电动在美国纳斯达克全球市场挂牌交易,证券代码为“NIU”,收盘价8.65美元,较发行价9美元下跌3.89%。以收盘价计算,小牛电动市值超过6.5亿美元。

他早已说过,无论成功失败,此次创业都是他最后一次创业。

1970年出生于湖南长沙的李一男,曾头顶天才光环,也曾蒙受獄中黑暗。

1985年,15岁少年李一男考入华中理工大学少年班。23岁研究生毕业后入职华为,两周后因为破解了一项重大技术难题,成为高级工程师。两年后成为总工程师。27岁成为华为最年轻的副总裁。一向对员工严肃的任正非甚至直接称李一男为“干儿子”,吸引他的是李一男对技术的直觉和判断。当时的李一男放弃了CDMA,转向GSM研究,这一决策最终帮华为超越了中兴。

从1993年到2000年,李一男带领的研发团队,在与国际巨头的厮杀中表现十分抢眼,7年间将华为的市场营收从4.1亿元狂增50倍,达到了两百多亿元。

天才的另一面,也是疯子。“高智商,低情商”是当时华为员工眼中的李一男,他不屑于体察人情世故,曾给公司写报告,建议高层领导应一年一换,以免形成派系,得罪了不少人。

2000年,30岁的李一男打破了任正非“接班人”的传闻,拿着从华为股权结算和分红的一千多万元,北上北京创办了港湾网络,成为华为企业网产品的高级分销商,开启了第一次创业。

李一男从华为带走不少人才,推出自有品牌产品,同时放弃代理华为的产品。有业内分析称,2004年之前的数据通信细分领域,港湾比华为的产品至少要领先半年。3年后港湾将要上市时,却因为抢走华为原先的客户,动了“老东家”的奶酪,最终2006年被华为收购。

李一男再次成为了华为副总裁,不过这次是有名无实,从“干儿子”变成了“叛逃员工”的“警示牌”。

2008年,38岁的李一男再次离开华为出任百度CTO,被李彦宏称为“全世界能做百度CTO的最佳人选之一”。后来李一男接二连三跳槽,40岁加入中国移动出任12580的CEO,41岁加入金沙江创投。

直到2015年4月,45岁的李一男通过微博宣布创业路上再出发,创办了牛电科技。同年,牛电科技的首款电动车产品小牛N1系列在京东众筹创下7202万元的纪录。6月1日,李一男在首款产品发布会上说:“只要是足够的任性执着,即便是到了我这样的年龄,我相信依然有无限的可能。”说这句话的时候他没有想到,两天后将在深圳机场因内幕交易罪被捕,身陷囹圄。

2016年3月15日,李一男在深圳市中级人民法院受审。检方指控称,在金沙江创投任职期间,李一男及其妹妹通过内幕消息炒股获利七百多万元,最终李一男被判处两年六个月,并处罚金750万元。

李一男入狱的两年,正是国内出行领域快速变革的关键时期,也正是牛电科技错失的两年。小牛电动仍然处于持续亏损的状态中。2016年、2017年及今年上半年分别录得净亏损人民币2.33亿元、1.85亿元和3.15亿元。小牛电动短期贷款较高的背后是资产负债率较高。招股书显示小牛电动的总资产为8.23亿元,总负债为6.14亿元,资产负债率达到74.6%。

短期的偿债压力+高负债率,这才是小牛电动成立4年赴美上市的重要原因之一,筹集约1.5亿美元,可以极大地缓解目前的状况,争取到更多的发展时间。

2017年12月2日,李一男出狱。今年3月,李一男宣布加盟梅花天使创投并担任合伙人职务,负责旗下成长基金投资业务,他已经辞掉牛电科技创始人、CEO等职务,但仍保留股份。

“我起起伏伏的人生,如同过山车一样。”如今,随着李一男见证小牛电动上市,他接下来的故事还在继续。

沙特记者之死

他的死被认为是遭到批评的王储恼羞成怒之后的残忍报复

文 赵灵敏

10月2日下午,59岁的沙特记者贾马尔·卡舒吉(Jamal Khashoggi)走进了沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆,希望拿到自己的未婚证明文件,以便尽快和等在领馆门外的土耳其未婚妻结婚。两天前,他曾为此事造访这里,当时沙特领事表现得很积极,让他两天后再来取。

他不知道的是,这两天里,沙特方面进行了紧锣密鼓的部署,由15人组成的特别小组已经在当天早上到达了领馆,就等着他上钩。一直等在门口的未婚妻在第二天报警,随着时间的推移,卡舒吉被证实已经惨死,而此事在过去20天里逐渐演变成了引发全球关注的大事件。

在失踪之前,卡舒吉是一个有多年从业经验的记者。他在推特上曾拥有将近200万粉丝,是阿拉伯世界最著名的政治评论家之一,经常接受BBC、半岛电视台、阿拉伯电视台的采访。

2016年12月,他因公开批评后来成为王储的穆罕默德·本·萨勒曼,反对后者在也门战争和与卡塔尔关系方面的政策而被王室禁言。

2017年6月,卡舒吉获美国“杰出人才非移民工作签证”,成为《华盛顿邮报》的专栏作家。到了美国之后,他抨击沙特王室的火力更猛了,并打算建立一个网站,把一些涉及到沙特严重腐败和石油贸易的文件从英语翻译为阿拉伯文,让沙特人民看到沙特政权的真面目。正因为有这些背景,他的死被认为是“因言获罪”,是遭到批评的王储恼羞成怒之后的残忍报复。

然而,卡舒吉的身份远不止于一个记者。他出生于沙特一个显赫的家族,早年赴美国求学,在印第安纳州立大学获得工商管理学位。

他的祖父曾是沙特首任国王的私人医生,叔叔则是在1980年代叱咤风云的军火商阿德南·卡舒吉,而无论是御医还是军火商,没有王室的支持都是不可想象的,这意味着卡舒吉家族和王室关系匪浅。对此,《纽约时报》的评论是:“过去三十年,只要是和沙特有关的人士他好像都认识。”

此外,因为记者工作的关系,卡舒吉曾经多次采访了同为沙特人的本·拉登,和他建立了信任和友谊。按照英国媒体的说法,卡舒吉很可能是唯一掌握沙特王室与基地组织“在9·11袭击中相互勾结证据的非王室成员”;而在沙特亲王费萨尔担任沙特情报部长的24年间,卡舒吉一直在为费萨尔工作。后者于2005年担任沙特驻美大使后,卡舒吉则作为其官方媒体助手一同前往美国。卡舒吉与沙特王室和情报部门的密切关系,是外界揣度其死因的另一个重要维度。

然而不管卡舒吉身份如何,沙特政府处心积虑派人在领事馆里用暴力手段杀害他都是不能接受的。特别是土耳其媒体此前披露称,卡舒吉是在活着的状态下被从沙特来的专业法医肢解的,折磨时间长达七分钟。

不过到目前为止,美国方面的反应一直很温和。按《纽约客》杂志的说法,“在卡舒吉事件中,特朗普总统过于热切地接受沙特的辩解。”这背后的原因,除了沙特是美国军火的大买主之外,此前特朗普和沙特高层之间密切的商业往来应该也是重要的影响因素。比如特朗普名下的几处物业都卖给了沙特王室,从2016年10月到2017年3月,为沙特政府工作的游说组织MSL Group Americas花了27万美元在华盛顿的特朗普国际酒店住宿、用餐和停车;2018年3月,沙特王储随行人员住在纽约的特朗普国际酒店,使该酒店的季度利润上升13%。

因此,人们普遍相信,此事沙特会归罪于情报人员、以王室根本不知情来解释,而美国则会欣然接受。不过事情还在发酵当中,最新披露的信息显示,沙特人员在动手杀卡舒吉之前几次打电话到王储办公室请示,如果最终证明沙特王储穆罕默德涉案的话,卡舒吉事件势必会在沙特和中东引发政治地震。而对沙特领馆进行监听的土耳其政府最终会披露出多少细节,也必将左右着事件的进展。

安娜·伯恩斯 为大时代做出注脚的人

恰因为没有指代,其经验更具普遍意义

文 一把青

在没有诺贝尔文学奖的2018年,文学界指标奖项,属于英语世界声誉最高的布克小说奖。10月16日,作家安娜·伯恩斯凭借 《送奶工》,击败另外五位入围者摘下桂冠,她是北爱尔兰第一位获此殊荣的作者,也是时隔5年,再度有女性作家问鼎此奖项。

评审团高度赞赏《送奶工》这部小说,谓之“我们之中没有人读过这样的东西”,“这是一个关乎残酷、性侵犯与抵抗之间的故事,却在其间交织着富于感染力的幽默感”,称她以饶富特色的语调、挑战传统的形式、耳目一新的笔触,把人带回北爱尔兰问题时期(the troubles)的贝尔法斯特。

尽管也触及到时下讨论激烈的性侵议题,但性别因素并不在评审团考量之内。

《送奶工》讲述的,是一名在家中排行中间的18岁女孩的平凡故事,她爱读书、对政治毫无兴趣,却被迫和年长且已婚的、一名准政治人物送奶工(milkman)发生关系,亲历对方以风言风语、政治手段和社会默许作为工具,做出种种骚扰行为。

这位悲剧的女主角甚至只是一个喃喃自语的叙述者,没有姓名,只有代号。作者解释,之所以用这样实验性的手段,是因为“我尝试过为角色和地区命名,但叙事变得沉重又死气沉沉,整部小说不再充满力量,氛围也不再相同,变成一本完全不一样的书”。

的确,太沉重了,在那个波云诡谲的时代,一个正当盛年、原本心无旁骛的年轻女性,却被裹挟进了宗派对立、政治动乱、社会压力与父权宰制之中。

也恰因为没有指代,其经验更具普遍意义,不仅刻画了北爱尔兰,更直击不同社会背景下具有共同经验的女孩们,以及她们的经验所反映出的阴暗核心。

而在文字世界中为这一切精心部署的安娜·伯恩斯,其实是大器晚成者。她1962年出生于北愛尔兰,快40岁时才开始出版自己的第一部作品《毋庸置疑(No bones)》,写的同样是一个贝尔法斯特女孩的成长史。

相较之下,《送奶工》的处理方式则更为隐晦,一个美好的、日常生活化的身份和书名,本该是无忧无虑的世界,却触及超乎想象的黑暗。在北爱问题时期,爱尔兰共和军临时派的恐怖活动愈发猖獗,主要以暗杀和制造爆炸等手段作为对新教徒的回应,更在每个街道拐角处的牛奶箱中投掷汽油弹。虚实之间,小说背后的隐喻与对照,安娜·伯恩斯没有过多着墨,而历史就放在那里,一切不言自明。

想起本雅明对保罗·克利画作《新天使》的解读:天使想停下来唤醒死者,把破碎的世界修补完整。可是从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至他再也无法把它们收拢——那个阴霾连连的北爱尔兰已经随着进步的风潮退场了,而它的确存在过。

在社会的翻云复雨之下,总有人要与集体的遗忘对抗,像是搜罗城市身世的拾荒者,或是历史细节的侦探,唤醒过去,以待来日,安娜·伯恩斯,就是那个为大时代做出注脚的人。

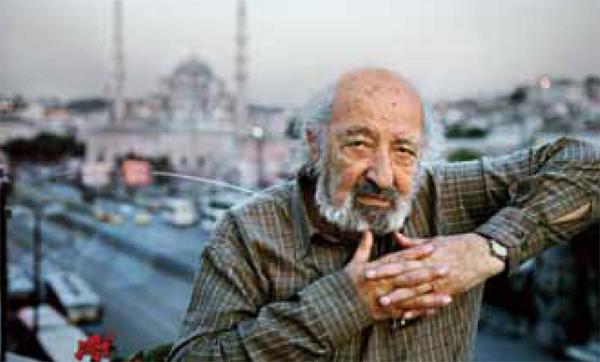

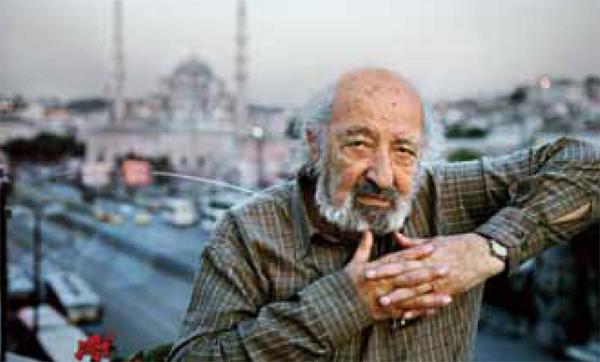

“伊斯坦布尔之眼”去世

“每次我细细观看古勒的伊斯坦布尔照片时,我都会有一种奔回书桌去写这座城市的冲动”

文 李雨

10月18日,被称为“伊斯坦布尔之眼”的土耳其摄影家阿拉·古勒(Ara Güler)因心脏病去世,享年90岁。

2006年的诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克在自传式作品《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》中选用了大量古勒的摄影作品。“没有哪儿的伊斯坦布尔能比阿拉·古勒的照片里保存、记录和保护得更好的了。” 帕慕克用文字记载伊斯坦布尔,而古勒则是用镜头记录这座城市。

1928年,古勒出生在伊斯坦布尔的贝悠鲁区(Beyo?lu),他父亲有很多艺术界的朋友,这让他从小就能接触到艺术界的人。古勒曾经希望成为一名编剧,和父亲电影界的朋友一起拍电影。

在电影制片厂工作过一段时间之后,他去土耳其报纸Yeni Istanbul做摄影记者,之后他换过几次工作单位,但都是在媒体行业做摄影记者。

20世纪60年代,古勒前往肯尼亚、新几内亚、印度、巴基斯坦等国家拍摄,他的作品常常被著名作家当插图用,他也常常受到世界各地摄影展的邀请。70年代,他采访了大量的名人,拍摄过巴勃罗·毕加索、阿尔弗雷德·希区柯克、约翰·伯格、玛丽亚·卡拉斯、温斯顿·丘吉尔等。

1994年,古勒为法国 《世界报》副刊封面拍摄帕慕克,这位写了十多年的42岁采访对象因为这次拍摄觉得:“这下我真的是作家了。”

在摄影领域,古勒获过很多荣誉。但在帕慕克看来,“阿拉·古勒最伟大的成就是为上百万人保存了这个城市丰富而诗意的视觉记忆。每次我细细观看古勒的伊斯坦布尔照片时,我都会有一种奔回书桌去写这座城市的冲动。”

伊斯坦布尔横跨亚欧大陆,受到东西方文化特质的感染。拜占庭、君士坦丁堡、伊斯坦布尔,不同的名字代表着不同文明,冲击造就了这座城市“混搭”的风格。

但在繁盛的旅游业还没来临之前,20世纪初奥斯曼帝国瓦解之后,世界几乎遗忘了这座城市。

土生土长的古勒见证了伊斯坦布尔的兴衰变幻。

20世纪50年代,古勒开始用镜头记录伊斯坦布尔的日常生活。他拍摄这座城市里的小店铺、静僻小巷、废弃工厂、马车、船只、巴士等,也拍摄手艺人、司机、小贩、渔民……“

在那之前,伊斯坦布尔人的人性状态很少自动地进入照片。” 帕慕克认为古勒和别的土耳其摄影师完全不同。

2009年,古勒出了一本摄影集《伊斯坦布尔》,当中收录了20世纪40到80年代在传统与现代撞击之下的伊斯坦布尔的日常照片,皆为黑白色,这正是那个年代伊斯坦布尔的底色。

如同帕慕克所写的序言:“我那时代的伊斯坦布尔人已避免穿他们荣耀的祖先们穿的艳红、翠绿和鲜橘色。他们并非刻意——但在他们沉重的忧伤中带有一丝谦逊。这是黑白城市里的穿着打扮,他们仿佛在说:这是为一座衰落了150年的城市哀悼的方式。”

今年8月16日,伊斯坦布尔设立了一家以古勒的名字命名的博物馆——Ara Güler博物馆。伟大的艺术家会因为作品而长存,阿拉·古勒正是其中的一个。