其他综合收益、管理防御与高管薪酬

2018-11-08赵艳张云

赵艳 张云

一、引言

为保持与国际会计准则的持续趋同,2009年《企业会计准则解释第3号》首次要求企业在利润表中披露综合收益和其他综合收益信息,2014年修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》中明确了二者的定义,并对其他综合收益的列报进行了调整。作为新增的利润表项目,综合收益和其他综合收益引起了社会各界的广泛关注,对其他综合收益及其经济后果的研究有助于人们更清楚地了解会计盈余的信息有用性。实务中其他综合收益的重要性日益凸显,沪深两市A股上市公司中,其他综合收益金额不为0的公司数量约占全部上市公司的一半,且逐年有所提高(从2010年的50.70%到2014年的55.58%),2014年1 473家上市公司中其他综合收益在综合收益中所占比重的平均值约为15.67%[注]数据来源于周萍和孙光国《上市公司综合收益列报研究与启示》(2016)。。该数字势必会随着公允价值应用范围的扩大和金融工具及衍生金融工具的发展而持续增加,这必然会影响到企业管理者、投资者和其他利益相关者的决策行为,而高管薪酬激励问题一直引人关注。本文研究的问题是:作为利润表新增项目的其他综合收益对高管薪酬有影响吗?其他综合收益确认的未实现利得和损失对高管薪酬的影响是否存在不对称性,即高管薪酬对其他综合收益存在“重奖轻罚”现象吗?管理防御对其他综合收益和高管薪酬之间的关系有影响吗?

关于薪酬与业绩敏感度的理论和经验研究文献十分丰富,但主要是基于企业净利润、营业利润等传统的业绩指标。随着2006年企业会计准则对公允价值的引入,一些学者开始关注公允价值变动损益对高管薪酬的影响(徐经长和曾雪云,2010[1];张金若等,2011[2];童一杏等,2013[3];郑开焰和刘建伟,2014[4])。同样由于会计准则变迁而增加的其他综合收益的研究则主要集中于价值相关性与决策有用性方面(欧阳爱平和刘仑,2010[5];徐经长和曾雪云,2013[6];王鑫,2013[7];张云和赵艳,2016[8]),少量文献对其他综合收益与高管薪酬的关系进行了初步探讨。张金若等(2011)[2]的研究发现2007—2008年直接计入资本公积的公允价值变动(2009年后作为其他综合收益组成部分)对高管薪酬产生影响。贺宏(2012)[9]从理论上分析了综合收益的本质特征,以及这些特征对综合收益(其他综合收益)薪酬契约有用性的影响。但是,现有文献缺少关于2009年会计准则变迁增加的其他综合收益与高管薪酬关系的直接经验证据。

随着公司治理实践的发展,由于管理者固守职位而引起的管理防御问题日益受到关注。管理防御假说认为在内、外控制机制的作用下,管理者会选择有利于维护自身职位,以达到自身效用最大化而非企业价值最大化的行为。我国上市公司普遍存在管理防御现象(王志强等,2011[10]),管理防御一直被认为是代理成本最高的表现之一(Jensen 和 Ruback,1983[11]),管理者有能力追求成本高昂的职位防御策略,并从中获得大量的私人利益。已有研究发现,防御的管理者更有可能选择非股东利益最大化的投资决策、资本结构政策和股利政策(Hu 和 Kumar,2004[12]; Kang等,2006[13];Kumar 和 Rabinovitch,2013[14]);固守职位的管理者的防御行为会导致投资者财富的征用以及公司资源的不当配置(Shleifer 和 Vishny,1997[15])。既有研究表明,管理防御的动机会促使管理者选择自利的会计政策,这必然会干扰会计业绩信息的质量,低质量的业绩信息通常会导致不当的高管薪酬。其他综合收益作为会计业绩的组成部分,同样会受到管理者防御行为的影响。管理者对其他综合收益的确认时间、计量金额和重分类进损益的时点有自主裁量权,存在防御动机的管理者可以利用其他综合收益会计处理方法的“弹性”,在“业绩达标”和“风险规避”两种防御路径中做出选择。因此,有必要尝试从管理防御的视角来探讨其他综合收益对高管薪酬的影响。

本文可能的研究贡献在于:首先,本研究有助于认识其他综合收益信息的契约有用性,从而为业绩报告的改革提供经验证据。其次,本文进一步拓展了高管薪酬与公司业绩的关系研究,将其他综合收益纳入研究框架中,有助于深化对高管薪酬与公司业绩关系的理解。最后,本文引入管理防御理论分析其他综合收益对高管薪酬的影响,提出了“业绩达标”和“风险规避”两种防御路径,为理解高管薪酬打开了另一个视角,丰富了管理防御与高管薪酬的相关研究。

二、理论分析与研究假设

会计业绩为基础的薪酬契约有利于体现经理对在位资产的受托责任(Natarajan,1996[16]),基于代理模型的管理者薪酬理论认为可以通过引入现值会计(公允价值计量基础)减少滞后确认,提高会计业绩指标的灵敏度,因为管理人员努力的回报可以更多地体现在本期的收益中(Banker 和 Datar,1989[17])。综合收益正是基于现值会计核算下的会计收益,“能够更真实、更完整地反映当期交易、事项和情况的财务影响”[18](326),准则制定机构关于综合收益列报与披露的改进也旨在提高财务报告的透明度和降低信息不对称 (Naor,2006[19])。首先,综合收益概念从资产负债观的角度区分了价值创造和价值分配,所有者投资和分配给所有者的款项属于价值分配,除此之外的所有者权益变动属于当期的价值创造,即当期综合收益核算的内容。其次,其他综合收益代表的是管理层受托的企业相关资产的公允价值变动,尽管这部分相关资产的价值变动可能超出管理者的控制力,而取决于市场的影响,但却可以反映出管理者对受托资产管理的有效性。以高管购买金融资产的投资决策为例,如果高管决定购买一项投资并将其确认以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产,虽然这项金融资产的公允价值变动取决于市场行情,但是高管要对这项投资决策负责,如果该金融资产的公允价值上升,说明高管的投资决策是正确的;如果该金融资产的公允价值下降,表明管理决策存在偏差,需要及时调整。因此,从这个方面来看,利用其他综合收益可以为评价管理人员的受托责任提供增量信息,高管薪酬会对其他综合收益做出调整。

然而,证券市场研究中的“功能锁定假说”认为企业在评价管理者业绩时对利润表存在“功能锁定”,薪酬契约的制定偏重于传统的净利润指标,而对新增加的其他综合收益没有应有的关注。首先,其他综合收益的确认源自于公允价值计量属性的应用,公允价值计量需要更多的主观判断,管理者对其他综合收益项目的确认时间和计量金额有一定的自主裁量权。公允价值会计是一把“双刃剑”,在提高会计收益灵敏度的同时会降低精确度,较低的精确度也会降低该指标对薪酬契约的作用。其次,其他综合收益确认的未实现利得和损失存在较大的波动性和不确定性,对综合收益的影响是非常不稳定的,甚至可以超出公司面对的实际波动性而扩大这部分盈余的波动性。这样,一种波动较小且更稳健的收益计量方式,如基于历史成本或至少某种剔除未实现损益的计量方式,能更好地满足激励及评价管理人员的需要,从而增加了对传统利润表“功能锁定”的可能性。此外,综合收益概念存在缺陷。综合收益概念的终极内涵是在收益确定方面要遵循“资产负债观”,但由于财务会计固有特点的制约,其概念仍建立在“收入费用观”的基础上,即在现行的会计准则规范下,综合收益包含的内容除了传统的利润表内容之外,只包括限定项目所形成的其他综合收益。目前的业绩报告改革并没有解决综合收益及其他综合收益组成项目的确认和计量问题,其涵盖内容虽然比传统的业绩指标要丰富一些,但还远远不足以代表一个主体的“全面”收益[18](325),这意味着目前的综合收益也并非企业管理人员当期业绩的完整计量。因而,从对利润表的“功能锁定”和目前综合收益概念缺陷的角度来看,其他综合收益并不能为管理者的业绩评价提供增量信息。

综合上述分析,我们无法预期在其他综合收益强制披露以后,高管薪酬是否会对其他综合收益做出调整。由此,提出如下假设:

H1:其他条件一定时,其他综合收益在净利润的基础上对高管薪酬具有增量有用性。

管理者在薪酬契约订约过程中有自利性倾向,通常不愿意接受薪酬的下降。大量研究发现了高管薪酬的粘性特征,即会计业绩增加导致薪酬增加的幅度要大于会计业绩下降导致薪酬减少的幅度(Jensen 和Murphy,1990[20];Hermalin,2005[21])。这种“重奖轻罚”现象也存在于我国上市公司(方军雄,2009[22];徐经长和曾雪云,2010[1]),管理者通常会为投资的失败找到各种非自己所能控制的理由(方军雄,2009[22])。因此,我们预期如果高管薪酬与其他综合收益显著相关,当其他综合收益为负值,即公司当期列报的其他综合收益为未实现损失时,高管薪酬与其他综合收益的相关关系更弱。由此,提出如下假设:

H2:其他条件一定时,相对于正值的其他综合收益,负值的其他综合收益与高管薪酬的相关性更弱。

会计业绩指标反映了管理者经营公司的绩效,所以也间接衡量了管理者的努力程度,因此被广泛地用于高管薪酬的确定(Asquith 等,2005[23];Beatty 等,2008[24])。会计业绩数据作为管理人员经营成果的衡量指标时,作为会计业绩信息(包括其他综合收益信息)的提供者——管理人员拥有相对于股东的信息优势,因为管理人员控制了企业的会计系统,可以通过会计方法选择干预业绩信息(包括其他综合收益信息)的生成与最终质量。

由于被解雇威胁和转换工作成本的存在,管理者存在追求职位稳固和高额薪酬以实现自身利益最大化的动机,引发了管理者为了维护自身职位的管理防御行为。对管理者而言,“职位不保”是一种很高的人力资本风险,直接导致管理者的福利损失。所以,在信息不对称和契约不完备的条件下,管理者在职期间有动机采取有利于职位稳固和自身利益最大化的财务决策。已有研究结果表明,管理者固守职位进行的防御会显著影响会计政策的选择 (Kumar 和 Rabinovitch,2013[14]),在管理防御对单项会计政策选择影响方面,主要集中于资产减值会计政策的选择(王福胜和程富,2014[25];陈英等,2015[26]),但鲜有研究涉及管理防御对其他综合收益会计政策选择的影响。而长期的理论研究和实践经验表明,资本市场赋予业绩各构成部分以不同的权重,考虑到管理者是其他综合收益信息的主要生成者,又是企业处理其他综合收益相关交易的主要决策方,其他综合收益会计处理的“弹性”对公司当期业绩存在不同影响,那么其他综合收益是否会作为管理防御策略的组成部分,进而影响其他综合收益与高管薪酬的相关关系?下面将从管理者“业绩达标”防御路径和“风险规避”防御路径两方面来分析该问题。

其一,管理者“业绩达标”防御路径。根据代理理论文献,管理防御代表了股东和管理者之间冲突的最昂贵的表现之一,为获取控制权带来的私人利益,管理者可能会采取各种各样的防御措施,如会计方法选择和财务决策选择,降低公司治理和控制机制的约束,试图稳固自己的工作,即使在他们不能胜任或合格地运行公司的情况下。保证“在位”是管理者追求自利的前提,管理者被赋予选择计量公司业绩的会计方法的决策权,这些决策权使得具有专业知识的管理者可以通过会计方法的选择达到薪酬的业绩考核目标,保证职位的稳固。Watts(2003)[27]指出,传统会计限制了管理人员通过确认未实现收益做大本期收益来增加薪酬的能力。而其他综合收益确认的正是企业未实现的利得和损失,将来可以重分类进损益[注]以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目在上市公司中较少(主要包括重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等)。根据周萍和孙光国(2016)的研究,2014年1 473家上市公司中仅有16家存在“以后不能重分类进损益的其他综合收益”,而其他综合收益全部为“以后将重分类进损益的其他综合收益”的公司有710家。,最终影响企业业绩。然而我国《企业会计准则解释第3号》(2009)和 CAS30(2014)中没有明确规定其他综合收益的确认条件,对于其计量金额与重分类进损益的时点也存在一定主观性,这为管理者通过操纵未实现损益影响薪酬提供了契机。因此,在会计信息生成阶段,如果管理者固守职位的动机较强,管理者可以基于准则对其他综合收益确认时间、计量金额的酌量性以及重分类进损益的时点的模糊性,利用这一“未来利润蓄水池”,根据企业各期盈余状况与薪酬业绩考核目标的差异决定其他综合收益的确认以及重分类进损益的时点以平滑本期利润,如提前确认未实现的利得,或推迟未实现损失的确认等。因此,如果管理防御程度较高,管理者选择“业绩达标”的其他综合收益会计处理方法这一路径进行防御的可能性就会比较高;反之,如果管理防御程度较低,管理者只需要按照交易实质客观地提供其他综合收益信息。由此可推断,较之管理防御程度低的情况,较高的管理防御程度增强了高管薪酬与其他综合收益之间的相关性。基于上述分析,在不考虑外部控制机制的前提下,提出如下假设:

H3a:在其他条件相同的情况下,管理防御程度高的企业中高管薪酬与其他综合收益的相关性强于管理防御程度低的企业。

其二,管理者 “风险规避”防御路径。代理理论在薪酬计划设计中的基本内涵是在风险和激励之间寻求一种平衡。自其他综合收益概念出现以来,准则制定机构与实务界就是否将其作为会计收益的组成部分一直具有争议。不支持在业绩报告中披露其他综合收益的观点是,其他综合收益每期都是波动的,且这种波动性和超出管理者控制的市场规律是相关的。管理者们似乎也都一致认为拥有更多波动性的其他综合收益项目的企业会被评价为“高风险者”(FASB,1997[28];Graham 等,2005[29]),他们反对将资产及负债价值变动带来的未实现损益计入利润,因为他们认为这些项目导致了盈余的过度波动性,不能反映他们的业绩,所以在衡量其经营效果时不应纳入。同时,经验研究证据也表明其他综合收益(以及综合收益)比净利润的波动性要大(Hodder 等,2006[30];Khan 和 Bradbury,2012[31];Khan 和 Bradbury,2014[32]),因此增加了投资者估值企业的风险(Hirst 和 Hopkins,1998[33])。管理者更偏好于他们可以控制的业绩,因此希望通过改变业绩来减少被强制报告的综合收益的波动性(Yen 等,2007[34])。因此,当管理者的防御动机较强时,考虑到其他综合收益的较大波动性及其对企业业绩产生的影响,他们对其他综合收益的会计处理方法的选择会表现出强烈的保守性,即更倾向于稳定业绩、降低利润波动风险、避免将其纳入薪酬的业绩考核范围。

① 证监会随后发布了《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》,其中第二条规定:“薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。”

根据《公司法》中规定的上市公司财务决策顺序,决策议案信息首先由管理者提供并生成,然后经董事会讨论通过后交由股东大会进行审核与批准。作为决策源头,出于自利目的管理者有动机筛选出对自身职位有利的信息,并过滤掉威胁自己职位的决策信息,使最终决策信息能够满足自身的管理防御动机。同时,管理者权力理论(Bebchuk等,2002[35])认为管理人员有足够的能力去影响自己的薪酬。2002年由证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》中明确要求上市公司董事会设立薪酬委员会,主要由独立董事构成并担任召集人,负责管理者的业绩评价、制定和审查高管薪酬政策与方案,然后报董事会批准执行①。然而上述规则并不限制作为内部董事的管理者以薪酬委员会委员身份参与管理者激励机制和薪酬政策的制定,当管理者以内部董事身份兼任所在公司薪酬委员会委员后,他们就有能力排除掉对业绩评价的不利因素(如波动性较大的其他综合收益项目)。因此,在管理防御程度较高的情况下,管理者有动机且有能力选择其他综合收益会计处理的“风险规避”路径进行防御,即避免将“高风险”的其他综合收益纳入到薪酬的业绩考核指标中。此时,管理防御程度越高,高管薪酬与其他综合收益的相关性就越弱。由此,在不考虑外部控制机制的前提下,提出如下假设:

H3b:在其他条件相同的情况下,管理防御程度高的企业中高管薪酬与其他综合收益的相关性要弱于管理防御程度低的企业。

三、 研究设计

(一)样本选择和数据来源

我国上市公司2009年要求在利润表中列报其他综合收益和综合收益,因此,本文选取2009—2014年沪深两市A股上市公司为研究样本。此外,剔除了金融类上市公司、其他综合收益为0的上市公司、被标记为ST的上市公司、审计意见为非标的上市公司、所有者权益为负值的上市公司以及相关实证变量数据缺失的观察值。经过以上筛选,最终获得4 582个公司—年度观测值。本文数据来源于CSMAR 数据库和RESSET 数据库。为消除异常值的影响,对所有连续变量采用Winsorize(1%) 极端值处理。

(二)模型设定与变量选择

根据研究假设H1和H2,借鉴现有文献(Firth等,2006[36];陈冬华等,2010[37];徐经长和曾雪云,2010[1];张金若等,2011[2];谢德仁等,2012[38])的做法,结合可能影响高管薪酬的因素,构造模型(1a)和模型(1b)来检验其他综合收益对高管薪酬的影响。

COMP=α0+α1NI+α2OCI+α3First+α4Zindex

+α5DIR+α6Board+α7Dual+α8Size

+α9Lev+α10State+α11Growth+α12MSH

+α13MFE+α14East+α15Center

+∑αiYeardumy+∑αjInddumy+φ

(1a)

COMP=α0+α1NI+α2OCI+α3Dni+α4Doci

+α5NI×Dni+α6OCI×Doci+α7First

+α8Zindex+α9DIR+α10Board+α11Dual+α12Size+α13Lev+α14State+α15Growth

+α16MSH+α17MFE+α18East+α19Center+∑αiYeardumy+∑αjInddumy+φ

(1b)

模型中的被解释变量(COMP)是薪酬最高的前三名高管(不包括董事和监事)平均薪酬的自然对数,并使用薪酬最高的前三名董事平均薪酬的自然对数进行稳健性测试。解释变量包括净利润(NI)和其他综合收益(OCI);Dni和Doci分别是净利润和其他综合收益正负值的虚拟变量。

控制变量的选取参考徐经长和曾雪云(2010)[1]、张金若等(2011)[2]、谢德仁等(2012)[38]等相关文献,主要有以下几方面:(1)股权制衡与董事会特征。包括第一大股东持股比例(First)、第一大股东和第二股东持股比例之比(Zindex)、独立董事占比(DIR)、董事会规模(Board)以及总经理和董事长是否二职合一(Dual)。(2)公司特征和代理成本。本文控制了公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、所有权性质(State)和公司成长性(Growth)、管理层持股(MSH)、管理费用率(MFE)。(3)地域特征。分为东部地区(East)和中部地区(Center)[注]地域划分参考方军雄(2009)[22]。。同时本文还控制了年度(Year)和行业(Ind)效应。

模型中主要变量定义如表1所示。

表1 变量定义表

根据研究假设H3,构建模型(2)来检验管理防御对其他综合收益与高管薪酬相关关系的影响[注]因管理防御变量的构建控制了二职合一和总经理持股,故模型(2)不再重复作为控制变量。。

COMP=α0+α1NI+α2OCI+α3DME

+α4OCI×DME+α5First+α6Zindex

+α7DIR+α8Board+α9Size+α10Lev

+α11State+α12Growth+α13MFE

+α14East+α15Center+∑αiYeardumy+∑αjInddumy+φ

(2)

模型(2)中DME是管理防御程度的虚拟变量,如果管理防御程度大于等于行业中位数,DME=1;如果管理防御程度小于行业中位数,DME=0。

借鉴相关文献,在不考虑外部控制机制的情况下,管理防御程度变量的构建如表2所示,首先从管理者特征、管理者激励和管理者监督三方面选取5个指标;然后采用因子分析方法计算管理防御综合得分,综合得分越高,表明管理防御程度越高;最后,在综合得分的基础上构建管理防御程度虚拟变量。

表2 管理防御指标构建表[注]需要说明的是:管理防御指标中我们没有选择已有研究选用的独立董事比例指标作为管理者监督的衡量指标。原因在于根据样本公司的描述性统计,独董比例均值为0.36,中值为0.35,标准差0.095,表明样本公司中独董比例区别较小。独董制度在我国是一种强制性的制度变迁,在当前制度背景下,独董制度更多的是对法律规定的遵从,其有效性遭到质疑。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

表3 Panel A报告了本研究主要变量的描述性统计[注]描述性统计中COMP_dir表示薪酬最高的前三名董事的平均薪酬(万元);COMP_exe表示薪酬最高的前三名高管的平均薪酬(万元)。CI、NI和OCI为未标准化之前数据,单位为百万元。Board为未取对数前的董事会人数,MFE是未处理前的管理层持股比例。。2009—2014年期间样本公司薪酬最高前三名董事平均薪酬的均值为55.062万元,最小值为0.75万元,最大值为570.333万元;薪酬最高前三名高管平均薪酬的均值为59.759万元,最小值为2万元,最大值为571.667万元。这说明样本公司的高管薪酬在不同企业具有较大的差异。其他综合收益均值为959.5 万元,最大值(281 214.8万元)和最小值(-214.2万元)差异较大,说明个别上市公司存在着金额较大的未实现利得或未实现损失。Doci均值为0.557,说明55.7%的样本公司其他综合收益小于0。Dni均值为5.6%,说明仅有5.6%的样本公司净利润小于0。管理防御程度虚拟变量(DME)均值为0.557,说明样本中55.7%的公司的管理防御程度大于其行业中位数。

表3 研究变量描述性统计与分组检验

控制变量中第一大股东持股比例(First)均值为36.01%,最大值达到81.85%,从第一大股东和第二大股东控股比例之比(Zindex)来看,均值为14.945,最高值达到451.52,说明很多企业股权高度集中。二职合一(Dual)均值为0.222,说明22.2%的样本公司总经理与董事长二职合一。限于篇幅,其他变量不做一一赘述。

Pane B列示了高管薪酬按照管理防御程度分组的检验结果。管理防御高组和低组的组间差异的均值和中位数检验结果均在1%水平显著为负,这说明相对于管理防御低组,管理防御程度高组的高管薪酬相对要高,与管理防御假说一致。

(二)回归结果分析

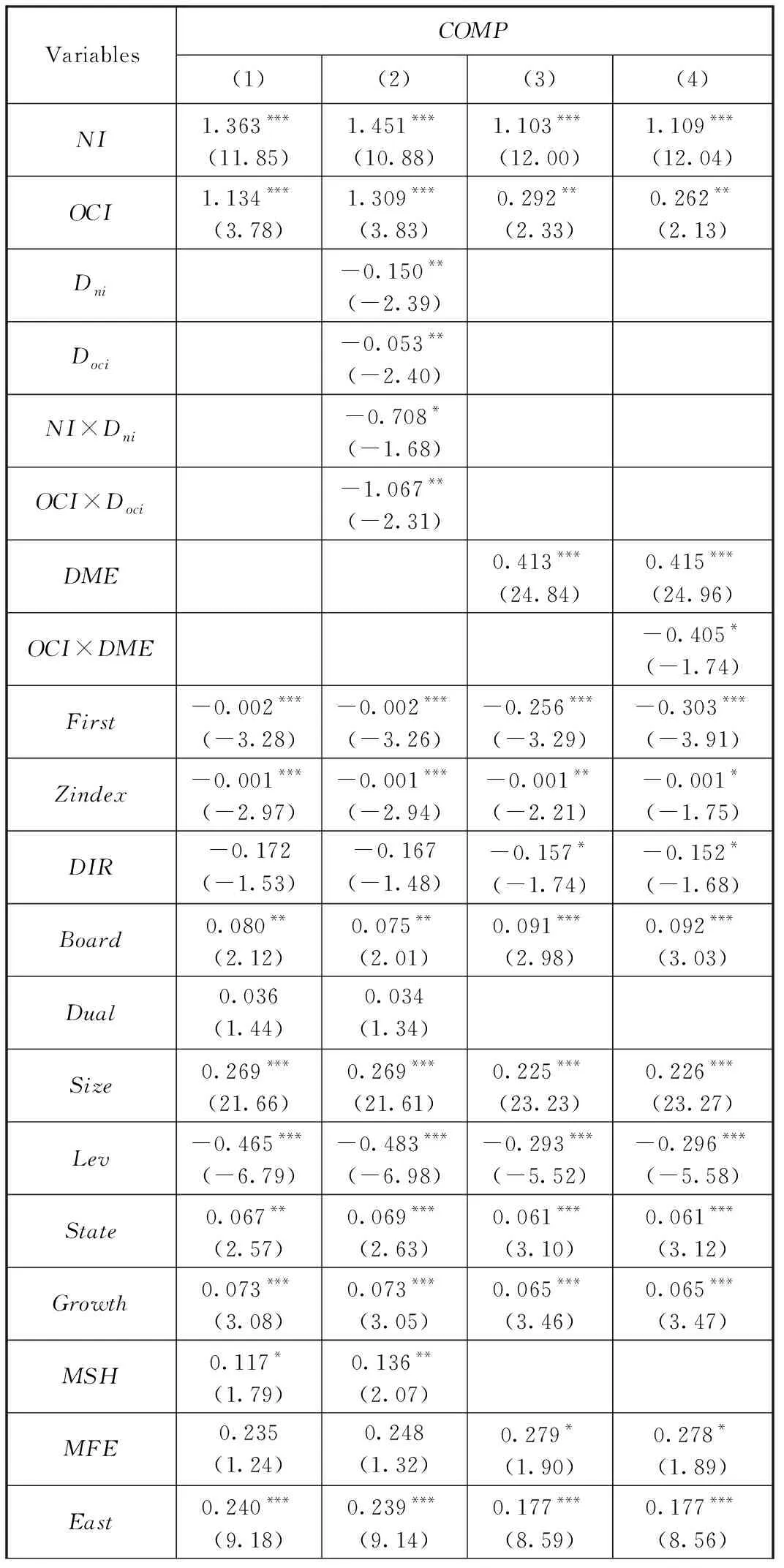

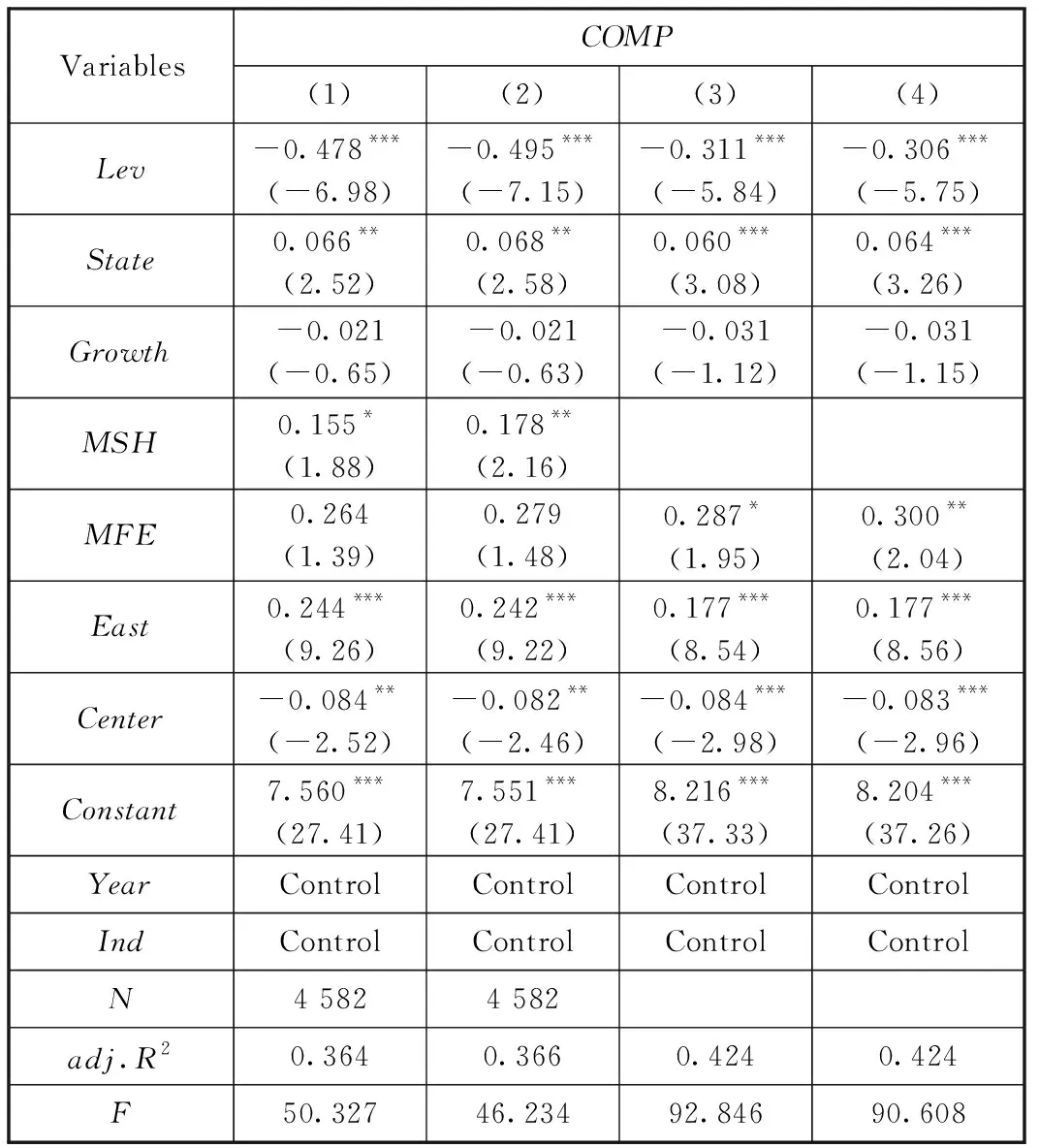

表4报告了其他综合收益对高管薪酬的影响的回归结果。第(1)栏中显示净利润(NI)与其他综合收益(OCI)均与高管薪酬(COMP)显著正相关,验证了H1假设,表明虽然高管薪酬的制定仍偏重于净利润指标,但基于现值会计核算下的其他综合收益在净利润基础上对评价管理者业绩具有一定的补充作用。第(2)栏中净利润与净利润正负值的交互项(NI×Dni)以及其他综合收益与其他综合收益正负值的交互项(OCI×Doci)的系数均显著为负,说明净利润与高管薪酬之间的相关性在净利润小于零时更弱,其他综合收益也表现出在其为负值时与高管薪酬的相关性更弱,假设H2得到验证,表明管理者在薪酬契约订约过程中的自利倾向,不仅导致了对净利润指标的“黏性”特征,对新增加的其他综合收益也存在着“重奖轻罚”现象。第(3)栏加入管理防御程度变量(DME)后,检验结果显示管理防御程度与高管薪酬显著正相关,符合管理防御假说;第(4)栏中其他综合收益与管理防御程度的交互项(OCI×DME)显著为负,说明较高程度的管理防御弱化了其他综合收益与高管薪酬之间的相关关系,假设H3b得到验证,表明当管理防御动机较强时,由于其他综合收益相对于净利润等业绩指标较高的波动性,自利的管理者会选择“风险规避”的防御路径,即倾向于避免或者减少将“高风险”的其他综合收益项目纳入经营业绩考核的范围,进而弱化了其他综合收益与高管薪酬的相关性。

控制变量中,第一大股东持股比例(First)、独立董事占比(DIR)和第一大股东与第二大股东持股比例之比(Zindex)的系数均显著为负,说明股权集中度越高,股权之间的制衡程度越弱,以及独立董事的比例越高,第一大股东和独董对高管的监控能力就越强,高管获得高薪的可能性就越低。董事会规模(Board)与高管薪酬显著正相关,说明董事会规模越大,对高管的监督越弱,高管获得更高薪酬的可能性越大。国有企业虚拟变量(State)系数显著为正,说明国有企业的高管的薪酬水平显著高于非国有企业。其他控制变量中,公司规模(size)、管理层持股(MSH)与高管薪酬呈正向变动关系,资产负债率(lev)与高管薪酬负向相关,地域特征变量(East和Center)与高管薪酬显著关系表现为东部地区的薪酬要显著高于中西部地区,控制变量检验结果与现有文献的发现基本一致。

表4 其他综合收益对高管薪酬影响的回归结果

续前表

(三)进一步分析

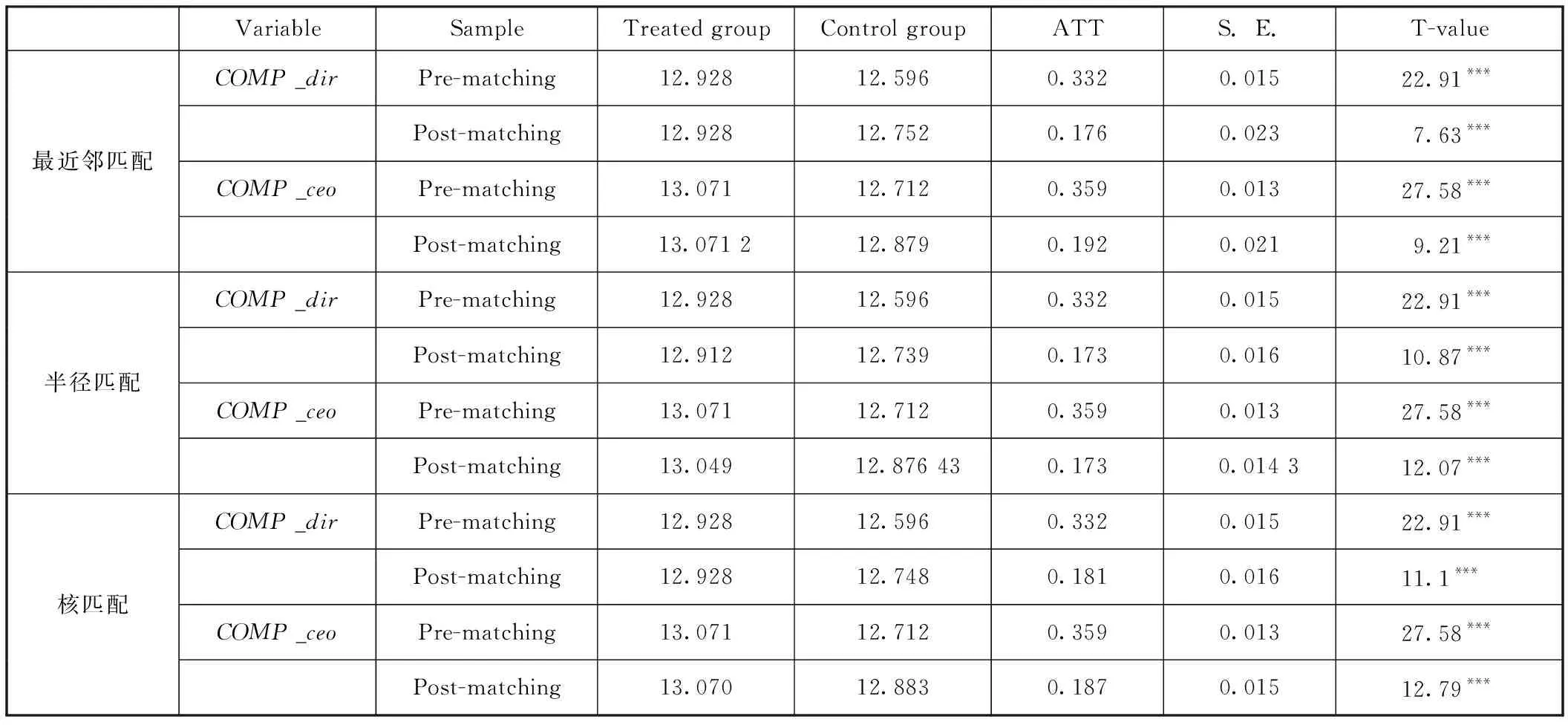

考虑到规模大和业绩高的公司更有可能进行金融工具和衍生金融工具的投资从而确认为其他综合收益,而高管薪酬与公司规模和业绩正相关(Conyon和 He,2008[47];Firth等,2010[48]),因而可能存在样本选择偏差,为此本文进一步使用倾向得分匹配法(PSM)来克服样本选择偏误和可能存在的内生性问题。首先,构建Logit模型(模型3)计算处理组(报告其他综合收益的企业)和控制组(没有报告其他综合收益的企业)匹配程度的倾向得分[注]配对变量的选择满足共同支撑假设(共同取值范围接近于80%)和平行假设(匹配后[%bias]都小于 5%)以及匹配后[t-test](均在5%显著水平以上)结果表明Treat-Control组的差异基本不显著,表明本文所选取的观测变量合适且匹配方法得当,匹配估计可靠。。然后,采用一对一最近邻匹配、卡尺为0.001的半径匹配和核匹配三种方法对样本公司进行匹配。

DOCI=β0+β1First+β2Zindex+β3Size

+β4Lev+β5Growth+∑βiYeardumy

+∑βjInddumy+φ

(3)

模型(3)中DOCI是衡量企业是否存在其他综合收益(OCI)虚拟变量,当OCI不等于0时,DOCI=1;当OCI等于0时,DOCI=0。其他变量定义与前文一致。

表5列示了采用一对一最近邻匹配、卡尺为0.001的半径匹配和核匹配三种方法进行倾向得分匹配的平均处理效应(ATT)比较,检验结果表明三种匹配方法下,较之匹配之前,匹配之后的平均处理效应均有所下降,且匹配之后高管薪酬(COMP_dir和COMP_ceo)在处理组的系数均高于控制组的系数,即平均处理效应均显著为正(均在1%水平显著),这意味着存在其他综合收益的企业的高管薪酬要高于那些不存在其他综合收益的企业,为其他综合收益对高管薪酬的影响提供了进一步的证据。

表5 其他综合收益对高管薪酬影响的PSM检验

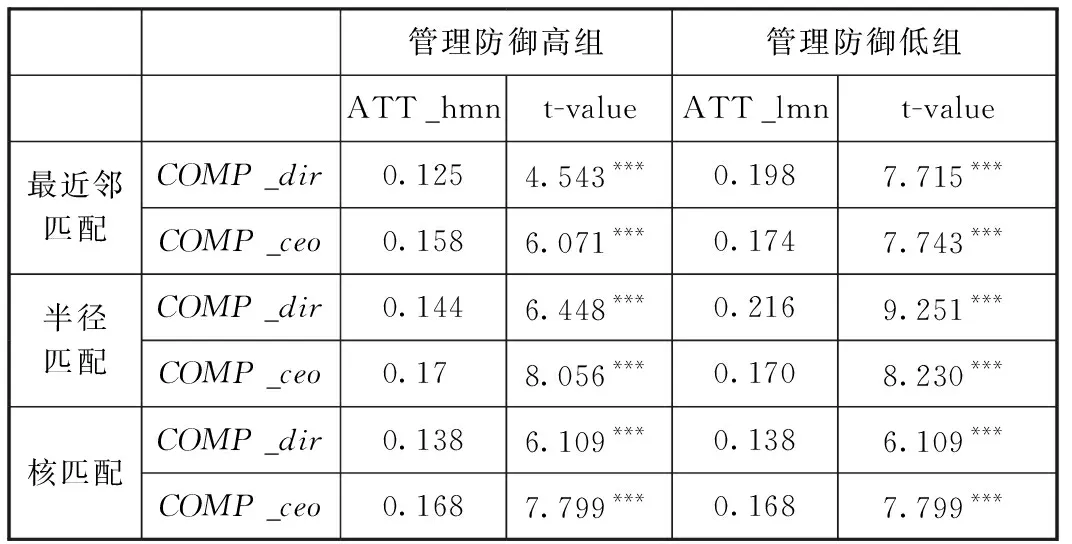

表6报告了按照管理防御程度分组的其他综合收益对高管薪酬(COMP_dir和COMP_ceo)影响的PSM检验结果,从三种匹配方法的平均处理效应结果来看:管理防御高组和低组的高管薪酬的平均处理效应(ATT_hmn和ATT_lmn)均显著为正(均在1%水平显著),表明存在其他综合收益的企业的高管薪酬要高于不存在其他综合收益的企业。而管理防御高组高管薪酬的平均处理效应在1%水平显著低于管理防御低组(t=-17.52),这意味着管理防御因素是显著影响其他综合收益与高管薪酬相关性的一个重要因素。

表6 管理防御对其他综合收益与高管薪酬相关性影响的PSM检验

(四) 稳健性检验

1.为了确证其他综合收益与高管薪酬回归结果的稳健性,降低内生性的影响,本文采用薪酬动态调整模型来检验假设H1和H2。首先,基于会计准则规范外生性地引入了其他综合收益,会计业绩发生了实质性的变迁,借鉴Firth 等(2006)[36]和辛清泉等(2007)[49]的做法,采用差分的方法来计算高管的“未预期”薪酬,使用其他综合收益引入之前的2003—2008年的样本数据估计模型(4)[注]本文界定其他综合收益引入前样本期间是2003—2008年,2009—2014 年为其他综合收益引入后样本期间。样本筛选标准和前文一致,在此基础上再剔除模型(4)和模型(5)所涉及变量的缺失值,最后共得到3 334个公司—年度观测值。。模型(4)中被解释变量代表高管薪酬水平,定义与前文一致。Roa是引入其他综合收益之前的总资产报酬率,等于净利润除以总资产。控制变量定义与前文一致。

COMP=β0+β1Roa+β2Size+β3Lev

+β4East+β5Center+∑βiYeardumy

+∑βjInddumy+ε

(4)

然后,以模型4估计出的系数与2009—2014年的数据预测这六年高管的正常薪酬,也就是预期薪酬水平。再使用2009—2014年的实际薪酬水平(取对数)减去预期薪酬水平得到异常薪酬水平(Residual),这个差异就是高管的“未预期”薪酬,如果高管薪酬对其他综合收益进行了动态调整,则其他综合收益应与高管“未预期”薪酬(Residual)显著正相关。

对于H1和H2,将高管“未预期”薪酬(Residual)作为被解释变量构建模型(5a)和模型(5b)对2009—2014年的样本进行如下回归:

Residual=β0+β1NI+β2OCI+β3East

+β4Center+β5Lwage+β6Ldirnum

+∑βiYeardumy+∑βjInddumy+ε

(5a)

Residual=β0+β1NI+β2OCI+β3OCI×Doci

+β4East+β5Center+β6Lwage

+β7Ldirnum+∑βiYeardumy

+∑βjInddumy+ε

(5b)

解释变量净利润(NI)和其他综合收益(OCI)均用总资产加以标准化。Doci是其他综合收益正负值的虚拟变量,当OCI<0时,Doci=1;当OCI>0时,Doci=0。控制变量包括:(1)Lwage 是现金流量表中“支付给职工以及为职工支付的现金流量”的自然对数,这一变量是考虑到不同公司整体的工资报酬水平不同;(2)Ldirnum 是年报披露的“领取薪酬的董事人数”加1 后取自然对数,用来控制董事会规模。因为公司规模和财务杠杆已经在估计模型(4)时予以使用,这里就不再控制。

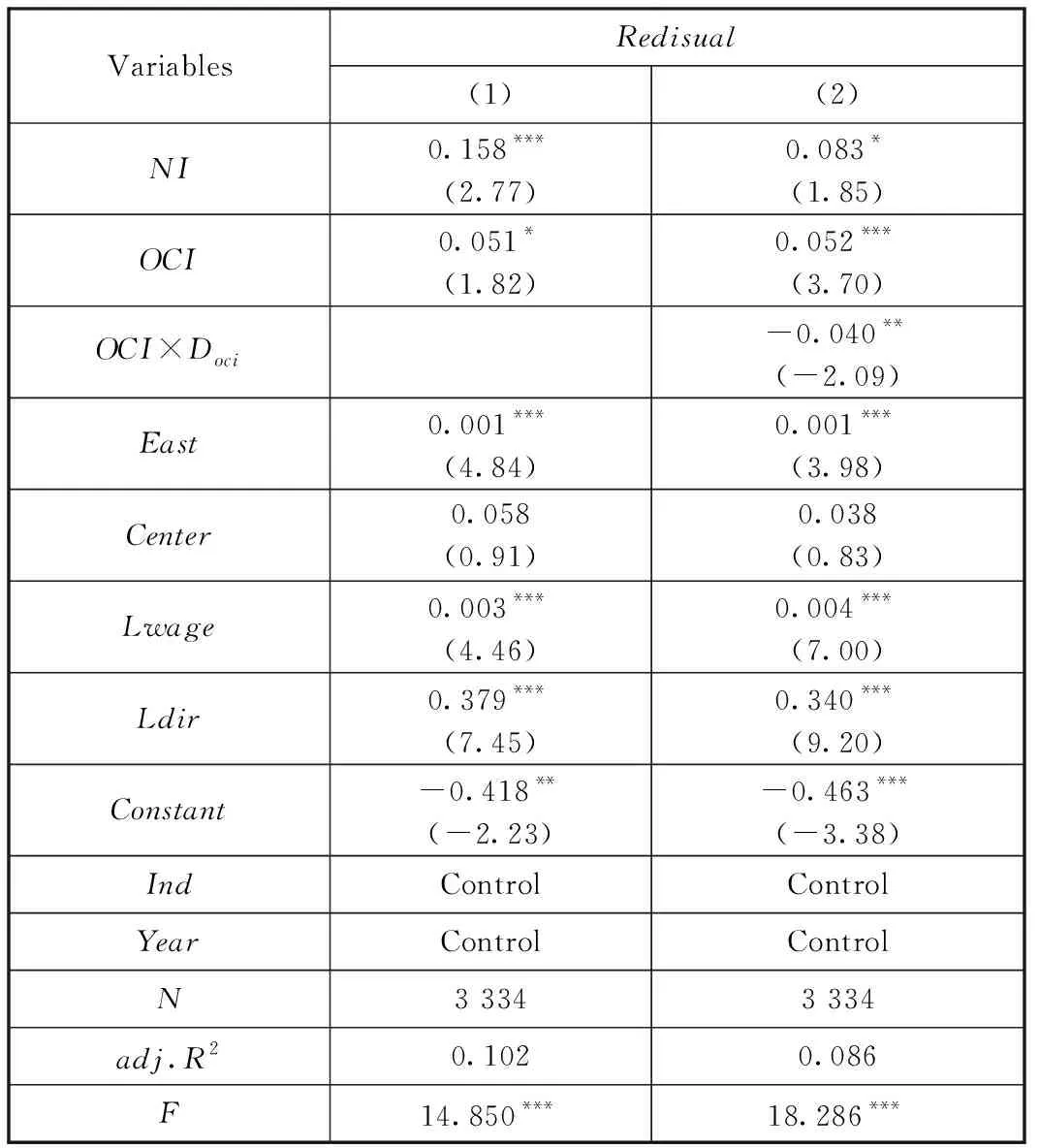

模型(5a)和模型(5b)的检验结果如表7所示。可以看出,其他综合收益(OCI)的系数显著为正,检验结果表明,高管薪酬对增加披露的其他综合收益信息进行了动态调整,检验结果支持假设H1。表7第(2)栏中,OCI×Doci系数是-0.04(t=-2.09),在5%水平显著相关,表明高管薪酬对正负值其他综合收益的动态调整存在着不对称性,“重奖轻罚”现象在引入其他综合收益的情况下依然存在。假设H2得到验证。

2.将高管薪酬变量替换为薪酬最高的前三名董事平均薪酬的自然对数,并对管理防御变量进行了变量替换,借鉴卢锐等(2008)[50]对管理层权力的定义方法,对于管理防御(ME)变量重新定义,采用连续积分变量法,即ME=ME1+ME2+ME3+ME4+ME5。当ME≥4时界定为管理防御程度较高,DME=1;否则,DME=0。主要解释变量的回归结果(如表8所示)与前文一致。

表7 其他综合收益对高管未预期薪酬的影响

表8 其他综合收益对高管薪酬的影响

续前表

五、研究结论和启示

本文利用2009—2014年沪深两市A股上市公司的数据,检验了其他综合收益对高管薪酬的影响。研究发现:其他综合收益与高管薪酬显著正相关,且其他综合收益确认的未实现损失与高管薪酬的相关性弱于未实现利得;同时,管理防御程度负向调节其他综合收益与高管薪酬之间的相关关系。研究结果说明:由于其他综合收益的确认对当期和未来盈余都会产生影响,因此可以为管理者的业绩评价提供增量信息;但高管薪酬对未实现利得和损失的运用表现出不对称性,存在“重奖轻罚”的现象;在内、外控制机制不完善的现状下,管理防御使其他综合收益与高管薪酬的关系变得更加复杂,其他综合收益波动性特征使得防御程度高的管理者会选择“风险规避”的防御路径,尽量避免让“高风险”的其他综合收益项目成为评价管理者经营业绩的指标,因此较高的管理防御程度弱化了其他综合收益对高管薪酬的影响。

基于会计准则变迁形成了多层次的业绩结构,对其他综合收益信息的重要性和有用性的认识有待提高。一直以来,人们都偏重于净利润这一业绩指标,把它作为评价管理者受托责任和制定决策的基础。而综合收益计量的是企业价值的增加,其他综合收益衡量的是管理当局控制之外的价值变动,可以为利益相关者预测未来盈余和了解企业所面临的风险和机会提供信息,并且可以辅助净利润指标评价管理当局的受托责任。因此,高管薪酬契约的制定有必要对净利润和其他综合收益进行综合考量。