幸而“保守”,继续本真

2018-11-06顾笃璜顾红梅

顾笃璜 顾红梅

顾笃璜先生对“本真态”昆剧的执着,映衬的是他对人事看得极淡的背景。对曾身陷个人、家国命运漩涡的他来说,昆剧已是一种生命存在、文化延续的方式。他可能是最后一位浪漫地想恢复昆剧古老定义的践行者。他诠释昆剧传统,听者常常超越“古代”“当代”等概念。他说,应对时空限制的对策是“写意”。他推崇昆剧表演艺术从程式中获得自由。

九旬高龄的顾老眼神清亮,触碰到“本真态”昆剧的处境,他吴侬软语间透出机锋:“摩天大楼可以造,但是虎丘塔是不能拆的,而且对于它的保护要修旧如旧。”他的心底又是澄澈的,甚至透着天真,因为他洞察昆剧传统时,会看到未来。

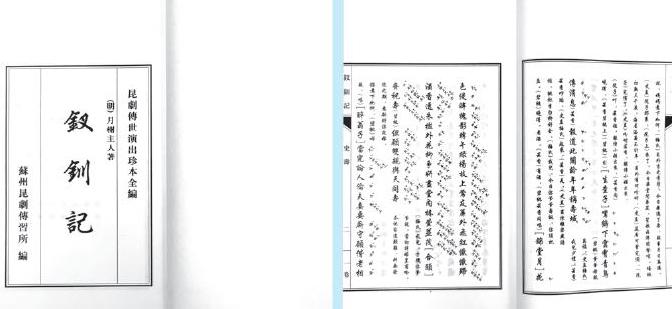

他毕生挖掘、传承、研究、发展昆剧艺术,主编《昆剧传世演出珍本全编》,著有《昆剧漫笔》《昆剧表演艺术论》《苏剧昆剧沉思录》《昆剧舞台美术初探》等昆剧研究著作。

二○一七年二月、九月、十一月及二○一八年七月、十月的數个周六上午,笔者代表《书城》杂志专程去苏州沈德潜故居—如今的苏州昆剧传习所,对顾老进行访谈。文稿几度增删,并请他本人校订。顾老再三要求,只写昆剧艺术,删掉他个人经历的片断。但昆剧于他不是戏,是生活、是人生。终得他同意,留下些许他早年人生印痕,以理解他对昆剧艺术之理解。

顾红梅

二○一八年十月

一

书 城:您在《昆剧表演艺术论》中,多次借用中国画的“写意”概念,阐述昆剧艺术的审美追求。“写意”是中国画的表现手法,您将之视作昆剧艺术中很高的审美境界,想听您谈谈“写意”在昆剧中是如何呈现的。

顾笃璜:“写意路线”是中国古人的智慧。古人崇尚“立象以尽意”(《易传》),昆剧舞台的“象”不是“物”的原貌,而是会传情达意,能传神。写意是中国人的传统审美思维,在多种艺术样式中是相通的。我提到的中国画特指我国古代的文人山水画,它们不是写生画,而是画家心中有所寄托的理想景色。画家师自然,师造化,是孕育自己心中的丘壑,在于“写心”。中国画传统的创作方法与艺术途径,与昆剧以程式动作组合塑造人物形象之路是相通的。

舞台上要再现一个场景,按照西方“写实路线”,是把场景尽可能按照原貌搭起来,为极尽逼真,旋转舞台、升降舞台就出现了。我十来岁见过旋转舞台,圆台分割成三格,根据剧情需要,旋转到相应的那格舞台场景。

我国早期舞台建筑以三面朝向观众的伸出型庙台为代表,舞台三面突出在观众席间,后部用板墙把前台与后台隔开。两侧各设一门,演员通过此门上下场,今称“上场门”“下场门”,或称“出将”“入相”。

书 城:西方戏剧无论镜框式舞台还是旋转式舞台,都有戏剧场景的界限,艺术表演所受物理空间和时间的限制要比中国传统戏剧舞台大得多。昆剧舞台甚至可以空无所有,仅一方“红氍毹”即可。

顾笃璜:中国传统的昆剧舞台不追求惟妙惟肖的实景。“红氍毹”上的厅堂演出,舞台四面暴露在观众席间,使昆剧获得表演上的极大自由。小小舞台,没有作为某个剧情发生的固定地点来处理,而把它当作可以容纳任何剧情发生的自由空间来对待,可以说是空间无限大,变化无限自由。比如,演员不用下场,在台上走动半圈或一圈,表示地点变换,可以是千里之遥,甚至是天上人间。

古人相信观众有想象力。演员手持马鞭,观众明白演员是在骑马,双方将领各带四个兵上台过招,观众看见的是千军万马在大战。演员伏案片刻就过了一个通宵;反之,顷刻之间的思想活动可以扩展为好几段唱工。总之,舞台上出现的已不再是生活实际的物理空间与时间,而是艺术想象的空间与时间。艺术家的精神是自由的。

书 城:昆剧身段程式中也有虚而不实的写意手法,如“整冠”,手并不碰着那冠,而是在离冠五厘米左右处,虚按一下而已。

顾笃璜:虚按一下的目的是表现人物的气度,这与中国画画法中所谓意到笔不到的手法十分相似。若是真实地把手按在冠帽上,那动作幅度小了,气度反而没有了。

写意,虽说是中国画的概念,却是体现昆剧(戏剧)精神的重要一笔。我理解的写意,一是对比写实而言,主张“貌离而神合”;一是对比工笔而言,则有大写意、小写意之分。昆剧身段及其舞台表演既追求貌离而神合的写意手法,又可以工笔与写意灵活使用;既可以点到为止,省略细节,也可以细腻描摹。昆剧表演艺术一向是大写意、小写意、工笔相间呈现。运用简笔,万不可忽视工笔。“唱、念、做、打”该精雕细刻处,则一字无遗,无微不至,不怕观众“抽签”,看到细腻处,因为细腻而更喜欢。这当属另一个话题。

书 城:您曾提到,为了表现一个脚色在监狱中吃了很多苦,便在演员的“蓬头”上插上几茎稻草,并认为这是写意艺术中的神来之笔。如此写意简笔,又很“净”,这是一种艺术境界,甚至是人生境界?

顾笃璜:昆剧表演中,表现蓬头垢面,扮戏要“干净”,在昆剧艺术中“干净”不是生活中的“洁净”,它是一种很高的艺术境界,也是历来有操守的士人追求的理想境界。

表现蓬头垢面并不需要演员真的蓄起头发,或者戴上写实的头套。恰巧相反,演员照例还应该把两鬓及脑后的头发剃净,而用戴“蓬头”或只用两撇蓬松的乱发来写意描绘。如果昆剧演员当真蓬头垢面走上舞台,按照戏剧的观点,就是扮戏不干净,反而是大忌。

“蓬头”上插几茎稻草的表演,是在京剧《审李七》一剧中出现的。李七在“蓬头”上加几茎稻草,这样写意一笔,告诉观众:李七在狱中是睡在稻草堆里的,这就把李七在监狱中所受的磨难表达了出来。“蓬头”加几茎稻草屑,这或者是京剧的创新,但无疑是昆剧采用“蓬头”表现蓬头垢面这一手法的延续。

写意手法看似逸笔草草,实有深意,是神来之笔。若将李七在狱中所受的磨难,一件件直接在舞台上演出来,我看,也不及这样简单一笔来得有力量、有意境,能引起观众无限联想。

书 城:您在《昆剧漫笔》中记载,昆剧表演历史上出现过豪华实景布置,张岱《陶庵梦忆》记载《刘晖吉女戏》中用实景表现月宫的情景。您怎么看待传统昆剧中的舞台实景?

顾笃璜:历史上财力充足的宫廷昆班以及府班、内班之类昆剧的官办剧团和家班,试验过彩灯布景戏,甚至用几层的舞台,演员升降其间,表示上天或入地。《刘晖吉女戏》唐明皇游月宫的景物布置达到了奢华的地步。李渔主持的家班演出已有商业性,为了吸引观众,他也是主张用一些实景的,他为《蜃中楼》一戏制作了一座蜃楼,台上唱曲放烟时,蜃楼神速抬出。观众惊奇,这楼哪里来的?

但这些只是突发奇想的花样翻新,或者是全剧中偶然出现的穿插和点缀,始终没有广泛流行,热闹一阵之后便又淡出戏剧舞台,没有持久生命力。

在清朝宣统元年,西式的剧场建筑传入中国,那便是“新舞台”,不但用西画透视法的画景与立体布景,而且真车、真马、真骆驼都被一一搬上舞台,还出现过真水上台、当场出浴等场景。这种手法的确能吸引观众,但这些吸引观众的新奇花招,没有发展成为昆剧舞台主流。

二十世纪初,“新舞台”在大搞布景灯光以招徕观众的同时,依旧自觉保护传统折子戏,并力求按“本真态”演出。规定每逢周六、周日的日场,必定按“本真态”演出折子戏。这个做法也为后起专演机关布景连台本戏的上海各舞台所仿效,一直延续到一九四九年之前。

书 城:从昆剧艺术的传统写意表达中,会发现令人意想不到的当代元素,滋养当下的艺术创造。想听听您对这方面的思考。

顾笃璜:“寫意路线”是我们民族传统的审美思维,历来是我们艺术创作遵循的准则,近人齐如山把戏曲道具的运用归结为“不许写实,不许真器物上台”。西方舞台艺术是写实走不通了,想到走“写意”这条路。他们不仅仅在舞台艺术,在抽象艺术、实验话剧等领域,“写意”探索的历程还不长。所以谈论西方艺术,涉及“写意”“抽象”等概念时,往往联想到现当代艺术。不像我们,写意是古今通用的艺术表达方式。

比如“三桌六椅”,是昆剧舞台的传统布景,若干桌椅作为中性道具,表示高出地面的一切景物,大至高山、桥梁,小至柴门、井圈等景物。演员跨上椅子经过桌子,再从另侧椅子上走下,便表示过了桥。

西方人却从“三桌六椅”读出了现代性,觉得是创新。德国戏剧家布莱希特(Eugen Berthold Friedrich Brecht,1898-1956),曾研读《老子》等中国古代哲学。一九三五年他观赏了梅兰芳演出,深受启发。在《潘捷拉先生与他的男仆马狄》一剧中,他用桌椅代表高山,剧中主仆两人的翻山越岭就是通过踩椅子、蹬桌子来表现的。

二十世纪三十年代,梅兰芳到美国演出,美国著名单人剧演员露丝·德雷珀(Ruth Draper,1884-1956)说:“当初我创独角戏的时候就拿定主意不用布景,一切情节故事用抽象的方法来表演;但抽象的方法又行不通,又想不起好的方法。这次看了中国戏以后,才恍然大悟,原来中国早就用这个法子了,而且处处安排得非常妥帖美观。”

中国传统戏剧偏向于写意的艺术表达方式,是我们老祖宗的智慧。可以说是传统,也可以说是创新。

书 城:传统昆剧的舞台样式,便于观众与演员间心灵的感应。以前戏园子中,下场门是最抢手的座位,因为可以和舞台对面从上场门登台的伶人直接用眼神交流。由此联想到波兰戏剧家耶日·格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski,1933-1999),他说过:“我们发现,没有化妆,没有别出心裁的服装和布景,没有隔离的表演区(舞台),没有灯光和音响效果,戏剧是能够存在的;没有演员与观众中间的感性的、直接的、‘活生生的关系,戏剧是不能存在的。”(《迈向质朴戏剧》,中国戏剧出版社1984年)他的戏剧观点是否与传统昆剧艺术有异曲同工之妙?

顾笃璜:耶日·格洛托夫斯基对印度、中国的文明抱有浓厚兴趣。他在二十世纪六十年代,开始了一种名为“质朴戏剧”的大胆实验和探索。他们排斥布景灯光乃至服装化妆,认为没有这些辅助手段,戏剧照样可以存在,只消有演员的表演、演员与观众的交流,戏剧便存在了。在这种情况下,演员只能用动作和手势、表情和感觉等来说明和交代戏剧情节,让观众自己领会。这样的艺术主张,未免过于极端,但其核心理念却与我国戏剧艺术的表现原则暗合。

二

书 城:昆剧表演您推崇“体验”,您曾说过,昆剧表演要寻找内心依据。是否“体验”更能直指内心?

顾笃璜:昆剧表演一向崇尚“体验”。为什么要推崇“体验”?一是达到“心到”境界,无疑要追求“体验”。昆剧表演从程式化的身段模仿入手,进而寻找内心依据,渐渐达到“心到”境界。“心到”了,人物才能活在演员身上。

斯坦尼斯拉夫斯基(Stanislavski,1863-1938)评论梅兰芳的表演艺术(所演是昆剧与京剧):“中国戏剧的表演是一种有规则的自由行动”,“梅兰芳先生从艺术程式中获得了动作自由”(引自梅绍武《外国观众和评论家眼中的梅兰芳》)。他说的“自由行动”“动作自由”,是“体验”的必然结果。若只有机械的动作模仿,拘泥在身段的程式里,不用心,表演无法进入自由之境。昆剧表演获得“动作自由”,才称得上是艺术。有很多昆剧,已丢失了“体验”,丢失了“自由”,它们够不够艺术,还是个问题。

书 城:张继青在《春心无处不飞悬—张继青艺术传承记录》(郑培凯主编,北京大学出版社2013年)一书中回忆,您曾和她讲过,如今舞台上的《寻梦》已经和传统的表演有分别了。以前《寻梦》里的身段没有那么丰富,台上是一个个的仕女图,演员动得很少,注重体验脚色内心世界。

顾笃璜:记得徐凌云先生告诉我,他曾看过钱宝卿演的《寻梦》,钱宝卿是晚清时这个剧目的传人。他描述说,令他印象深刻的是有许多静止场面,让杜丽娘沉浸在回忆之中,站着不走动,像是一幅幅仕女图,十分耐看。观众被带入杜丽娘的内心世界,为之动情。

这个梦是杜丽娘极端的隐私,是在她的脑子里的,她是在脑子里寻梦。杜丽娘在《寻梦》中动得少,但面部神情应是臻于化境的。

体验派表演“落静功”,与“水磨调”的兴起大有关系。魏良辅变弋阳腔与海盐腔,创水磨调昆腔。古人评说弋阳腔“其调喧”,流传至今的弋阳腔依旧保持着这样的艺术形态,大锣大鼓敲击,后场众人齐声帮和,这与适应野外演出有关。城市发达起来后,戏曲进入室内演出,对此做出改进的海盐腔,因其“体局静好”,最初受吴越文人缙绅欢迎,在此基础上“水磨调”昆山腔兴起,盛行于全国很多地区,“水磨调”昆剧表演艺术更显轻、精、细、慢特色。

“静好”境界,非心浮气躁的演员所能练就,须更加深入体验剧中人物内心世界。二十世纪五十年代初,我观摩过尤彩云为“继”字辈演员授戏,他教过一组手部动作,有掠眉、搭鬓、托腮等多种,用于旦脚凭栏眺望、低头含羞等处,他要求学员须气息下沉,意守丹田,切忌张扬浮躁,要体验脚色的内心活动,所以行话称“落静功”。

另一方面,昆剧表演艺术注重内心独白。人不断地思维,人的一切行动有思想支持。内心思想就是语言,在昆剧表演中便是内心独白。离开了内心独白就没有思想了。体验派演员内心活动要到家,表达内心独白时,要由衷而发。内心活动的同时,人会有肢体语言,有面部表情,心理学上称为“微表情”,而不一定是大幅度动作。

杜丽娘寻梦中,应充满了“微表情”,不适合有过多身段表演。现在有些演员演《寻梦》,不集中在人物应有的内心活动上,却满场飞舞。这是表现,不是体验。昆剧崇尚体验,演员演戏要动情,要感动人,不是耍弄技巧。

三

书 城:一九五六年九月在苏州举行昆剧观摩演出,俞振飞先生从香港回来,和当时只有十七八岁的张继青演《断桥》,俞振飞先生因为唱京剧,谦称自己把嗓门唱大了。自那次昆剧观摩演出之后,您和他是否有过更深入的昆剧艺术方面的交流?

顾笃璜:俞振飞先生自幼从父学习昆剧唱念,又曾师从沈月泉先生学习身段表演,是非常传统、规范的,但他父亲粟庐先生不赞成他粉墨登场,更不论“下海”当演员了。后来俞振飞先生到了上海,那时京剧已经风行,他师从蒋砚香学起了京戏,后与程砚秋合作,演的主要是京剧,昆剧所占比例极少。

一九五六年五月,浙江昆苏剧团(浙江省昆剧团前身)进京演《十五贯》获肯定—昆剧作为一个剧种开始被人们看到了存在价值,这被称为“一出戏救活了一个剧种”。之前有一种说法,昆剧作为一个剧种已没有存在价值,但其分体可以滋养年轻剧种。《十五贯》演出之后,昆剧工作者的艺术激情重新燃起,同年九月在苏州举办昆剧观摩演出,当时徐凌云、俞振飞、白云生、侯永奎等名家都来了。俞振飞演出《断桥》时有个误传,说这个演出是为了提携青年演员。但事实上,不完全是那么回事。他看了一位名演员演昆剧折子戏,很不满意,说自己要唱一出戏给那位演员看一下。要演出的话,配角怎么办呢?他说,请那些青年人来演就行了。于是,学艺不足三年的张继青配演白蛇,章继涓配演青蛇。

那个时候,他刚从香港回来,心里不是很安定,也不知未来会怎样,还想过来我们剧团。我和他有些世交,虽然那时是初次相见,我打趣说这个小剧团养不了你这尊大菩萨的。后来没多久,他就去当上海市戏曲学校校长了。

演过京剧容易表演尺度放大,俞振飞先生是很谦虚的。他任上海市戏曲学校校长后,还常到苏昆剧团传艺。他一再说明,因为长时期唱京戏,变轻声吟唱为引吭高歌,形成了牢固的习惯,回过头来再唱昆曲,总带京味,叫学生不要模仿他。那时苏州昆剧教师俞粟庐的门生俞锡侯、吴仲培,曲师吴秀松等比较正宗,他特别推崇了这几位老师。在身段动作方面,一方面因为演京戏,另一方面又因为他自己身材高大,所以把动作的幅度放大了,尤其巾生所走的小串步,他已经不用了。他也一再叫学生不要模仿他。对于巾生步子,他推崇沈传芷先生及宋選之先生。俞振飞先生对昆剧传统艺术的态度是严谨的。

书 城:从过云楼陈列馆了解到,您家族成员有唱昆曲的传统,这对您孩童时代有影响吗?

顾笃璜:我们家里人唱昆曲和弹古琴的不少,出了顾公可,他是我伯父。他是俞粟庐的三大弟子之一。俞粟庐的三大弟子“一龙二虎”,他是龙,因为他生肖属龙;二虎是俞锡侯、俞振飞,都是生肖属虎。

唱昆曲是我们的业余生活,不过当时我还太小,轮不到我。堂哥顾笃琨把传习所的薛长钢请到家里教昆曲,堂哥学唱时,周围的同学跟着一起学。我当时只有七八岁,还不懂得欣赏昆曲,就是跟着看看。有一次苏、沪两地曲友会串,随父亲去看,正演着《安天会》,看到徐凌云先生演的孙悟空,我特别高兴。那天所看的其他剧目都没了印象,唯《安天会》至今还有记忆。

当时家里还有把东坡琴,我的表伯汪孟舒偶尔来,就弹这琴,他提倡大家来学习古琴,我很排斥。小时候我很顽皮,会爬到树上念书,可是,他一弹古琴我就静下来了,但是让我学琴,我就坚决不要学了。

这样的生活,因抗日战争爆发而中断。我是一九二八年出生的,一九三七年随家人离开苏州去上海避难。在上海,我念书的学校,是一个校舍两个学校使用,各半天。因课余时间很多,学生社团很活跃,我参加了京剧、昆剧社团。

书 城:您早年在上海美术专科学校主修西洋画,接受古典写实画派的训练,也学过西方现代抽象画。之后在国立社会教育学院社会艺术教育系攻读过戏剧专业,学的是话剧艺术,还从事过话剧运动。这些以西方文化为背景的艺术样式是否让您从另一个视角理解昆剧?

顾笃璜:我认为文化需要比较,因为特点是从比较中产生的,只有通过比较才能辨明。那个时候(就读上海美术专科学校时)我才十几岁,受五四新文化运动影响,尽管因为我家庭背景的关系,从小接触的是传统文化,但同时,我也很迷恋西方文化。长辈希望家族子弟学理工科,对我也这么规劝,认为学美术将来生计有问题,但我还是执意要学西洋画。

新中国成立伊始,我被分配到戏曲管理工作岗位。昆剧是苏州戏曲工作的重中之重,我主要从事昆剧传承保护。当然,回归到中国传统文化,也和家庭有一定的关系。虽然起初让你去接触这些东西,你不一定很喜欢,但等长大后回忆起来,这些还是对我起到了很大作用。

对传统文化的认知也是有一个过程的。过去我也曾说过,苏州昆剧传习所(成立于1921年)的办学方针太保守,只提了传承昆剧艺术,没有提出创新、革新的口号来,致使后来的昆剧仍处于抱残守缺的状态,并写成文字发表。但是后来我的思想有了改变,觉得幸而昆剧传习所的办学方针是“保守”的。正因为办学者们真正看清楚了在昆剧中所保留着的艺术遗产是传统文化的精粹,所以他们非常认真、非常严谨、不受干扰地埋头把昆剧的艺术遗产大体按原样传承了下来。

当时从“传习所”到“新乐府”到“仙霓社”,主要在上海演出,在十里洋场的上海,若昆剧随波逐流,以求迎合观众,走上通俗化、现代化之路,昆剧会被改革成什么样子呢?实在不敢想象。所以我现在要说,幸而他们“保守”了。

书 城:二十世纪初,昆剧在苏州已陷入了班社解体、艺人生活无着的绝境。在这种境况下,苏州昆剧传习所成立,有意思的是,发起人或出资人多是接受新学堂思想的。这可以说是昆剧的一次绝处逢生?

顾笃璜:苏州昆剧传习所的创办人多是接受过现代教育的新派人士,如贝晋眉毕业于北京高等工业学校,学的是染织;徐镜清毕业于东吴大学文学院。出资人穆藕初是留美农学硕士,回国后创办华商纱布交易所、上海劝农银行。青年时代他已在上海组织过“阅书报社”“音乐会”等文化团体。他说,是听到了俞粟庐唱曲之后,“始憬悟昆曲之关于国粹文化之重要”,开始资助苏州昆剧传习所。他有一句话令我印象很深:“感人至深者,莫善于讲求音乐。”他是昆剧艺术的真正知音和不遗余力的推进者。

在五四新文化运动影响下,当时戏剧区分成两大类:新剧(从西方传入的话剧)和旧剧(我国的传统戏曲)。文化人分为两大类:新文化人和旧文人(或旧艺人)。这里的“旧”是完完全全的贬义词,代表着没落。说到戏曲是旧剧,那么昆剧自是旧中之旧了。连胡适也曾一度对昆剧前景抱悲观态度:“昆曲不能自保于道、咸之时,决不能中兴于既亡之后。”

执着于保存昆剧的人理所当然是旧文人了。恰恰昆剧传习所发起人受过新思想洗礼,不是被划入旧文人之列的人,但对传统文化的价值有高人一等的真知灼见。

书 城:在二十世纪二十年代西风东渐背景中,苏州昆剧传习所以传承昆剧艺术为办学理念,但课程设置是开放的,曾设有算术、英语课程?

顾笃璜:昆剧传习所虽以挽救昆剧于危亡,培养昆剧传承人为使命,但引入现代教育理念改造旧科班教育,废除旧式科班的师徒体制,建立学校式的师生关系。传习所开办之初,穆藕初去视察,学生行跪拜礼,称呼穆藕初为老爷。穆藕初立即制止,并宣布:不许跪拜,不许称老爷,叫穆先生,行鞠躬礼。在其他场合,称他穆老爷,他并不纠正,在昆剧传习所阻止用这称呼,他是想把传习所办成新式学校的。

昆剧传习所开设语文、算术、英语等课程,设有英语课是考虑到日后学生们向西方吸收知识的需要,也是为着未来昆剧走向世界的文化交流作准备的。在当时,有这样的构想,实在是很超前的。但英语和算术两门功课开课不久便取消了,主要原因是学生们对这两门功课普遍缺乏兴趣,学习成绩上不去,又考虑到昆剧专业人才必须在古典文学、音韵学、曲律学等方面有一定的修养,为了加强这方面的教育,并让学生更多地集中精力,才把这两门学生不感兴趣的课程取消了。传字辈中还真出了改编剧本和谱曲的人才。

四

书 城:从一九五一年始,您对传统昆剧进行探究、传承,力求按其“本真态”排演,这对您来说几近信仰。您曾几度面对昆剧的曲折艰难时期,是否改变过这一信仰?

顾笃璜:从来没有改变过。因为昆剧的文化价值是不可改变的,保护它传承它的意志也是不可改变的,这不是个人兴趣。我并不反对有人去创新昆剧,甚至发展出一种昆味新剧来。但这属于另外的范畴,这与保护、传承昆剧艺术是根本不同的两回事,决不能互相混淆。我反对的是把那些實际上已被扭曲的昆剧说成是原汁原味,不断地误导观众。有个比喻我一直讲的,摩天大楼可以造,但是虎丘塔是不能拆的,而且对于它的保护要修旧如旧。

书 城: “本真”一般理解为“本性,天性”“本来面目”等等(《辞海》),您是怎么看待昆剧“本真态”的?

顾笃璜:昆剧在形态上可以有很多变化,可是它精神价值的核心不能变。我理解的“本真态”,就是昆剧精神的核心。如,昆剧舞台艺术中,布景不能用,一用就不是“本真态”昆剧。“写意”“虚拟”是核心中的核心,和中国审美传统一脉相承,丢掉的话,昆剧就会失其本真。当然,我们强调的是“写意”“虚拟”的精神不能丢,但手法应该不断丰富。

只要昆剧的价值核心不被抛弃,即使昆剧演现代戏,仍可葆其本真,对编演新戏及昆剧创新是有利的。民国时期大曲家吴梅编写过有关秋瑾的昆剧,苏州在“文革”前编演过《焦裕禄》,服饰都是现当代的,但一律“本真态”表演,艺术水平可以和传统折子戏媲美。这是另外一个题目,这里不展开。

书 城:二○○一年苏州昆剧组团赴台湾地区演出,公开亮出“本真态”昆剧。作为总导演,您怎么推动那次“本真态”演出的?

顾笃璜:这里应该先提一下一九九八年江苏省昆剧院赴台演出的往事,我参与策划这事,那次演出的节目是我最后选定的,总体来说,是保持了传统风格。我把这次演出看作对昆剧演出市场的一次“火力侦察”。我应邀到台北的中学、大学作演讲,与青年学生有了面对面交流,又与台湾旧友新知有不少接触,感觉昆剧在台湾地区“本真态”演出是行得通的。

二○○一年,由昆剧传习所教师(均为已经退休的“继”“承”字辈演员)与“省昆”(江苏省昆剧院)部分“弘”字辈演员联合组成苏州昆剧艺术团,赴台湾地区演出。演出说明书称,所演剧目为“未经改革的昆剧、移步不换形的昆剧”。节目排练之时,二○○一年五月十八日,昆剧被联合国教科文组织列入“人类口述和非物质遗产代表作”。当时更坚定排练目标:保持昆剧艺术之“本真态”,体现昆剧的艺术特质。

那次排演的剧目在回归昆剧原貌上作了不少努力,叠头戏有《琵琶记》《钗钏记》《白兔记》《永团圆》《满床笏》等,折子戏有《还金镯·哭魁》《慈悲愿·撇子、认子》《如是观·交印》等,其中不少是数十年来绝少演出的。

这些作品是按照昆剧的传统法则或称昆剧的“本真态”排演的。为了适应对全剧不甚了解、欣赏折子戏有隔膜的观众,我们把折子戏串联成故事略有头尾的“叠头戏”。其实在传字辈时代,已经非常注重叠头戏了。

舞台恢复“出将入相”和检场人当场迁换道具,去除了布景,灯光只是大白光照明。化妆、扎扮力求把晚清至民国时期受京剧影响的那部分排除掉。乐队则恢复文场四大件和六人编制,去掉西方的和声、配器手法;打击乐器的音色也经严格挑选,例如采用了高调门的传统小锣,锣片恢复竹制,以达到传统昆剧锣鼓轻击、绝少噪音的特有风味。

书 城:观众欣赏昆剧有困难吗?

顾笃璜:观众人数之多超出预期,其中有对中国传统文化及昆剧研究有素的专家学者,也有大量青年学生,《白兔记》被请入台湾成功大学专场演出。

一些喜爱昆剧艺术的教师甚至组织学生事先阅读剧本,然后观看演出,这倒是保留了以前的看戏风尚,戏迷或曲友时常带着曲本到戏场观剧,以便检阅唱词,直到民国时代仍是如此。

书 城:听说您曾删节、整理过“洁本牡丹亭”,您是在怎样的背景下编这个节选本的?

顾笃璜:那是二十世纪八十年代初的事情,编“洁本牡丹亭”是为了应付检查,完全就是做样子的。一九八二年江苏省昆剧院在昆剧会演中演出《牡丹亭》,获好评,但也遭遇举报信,指责江苏省昆剧院照搬《牡丹亭》旧剧本中的“黄色唱词”,“演出陈腐戏曲”。在全国文联扩大会议上,据此信,江苏有关部门受到批评,江苏省文化厅郑山尊(时任江苏省文化厅副厅长)压力很大,为此写了一篇长文,题为《学习古典戏曲艺术是为了今天的事业》(该文章后公开发表于《昆剧艺术》创刊号,其时郑老已去世)。为了替郑山尊解围,我则编了这个“洁本牡丹亭”。这个节选本按汤显祖原著并参考昆剧通行演出本,选用“肃苑”“惊梦”“慈戒”“寻梦”“写真”“诰病”“离魂”七折,演出不超过三小时。我把唱词留到“耳鬓厮磨”为止,当时背景下,“耳鬓厮磨”已经算是尺度最大的了。

那个“洁本”从来不曾排演过。

书 城:您导演的《牡丹亭》,用的是哪个版本?

顾笃璜:“洁本牡丹亭”之后不久,《牡丹亭》再度排演,我担任总导演,唱词仍用原本,一字未改。一九八三年,文艺政策更宽松了,江苏省昆剧院赴京演《牡丹亭》,也是照用原本,一字未改。

凡按照传统版本排的《牡丹亭》,节选整理的原则是,凡发现通行演出本有不当的改动,一律按原著改回来。《牡丹亭》被搬上昆剧舞台之始,便有多种改本出现,并曾引起汤显祖不满:“牡丹亭记,要依我原本,其吕家改的,切不可从。虽是增减一二字,以便俗唱,却与我原作的意趣大不同了。”(汤显祖书信《与宜伶罗章二》)

把剧本搬上舞台,为适应剧场而作某些技术性处理是必然会有的,但若这些改动违背作者立意,甚至降低原著艺术价值,便是不应有的失误。现在某些曲文改到后面没道理了,例如,《游园》结尾处,某些演出本是:春香(念):“小姐,留些余兴明日再来耍子。”杜丽娘(念):“这园子委实观之不足!”汤显祖原著是:杜丽娘游园伤春,便要回去(念):“去罢!”(现改为“春香,回去吧”)而春香貪玩,不愿回去(念):“这园子委实观之不足也!”很明显,这才是汤显祖的原意。如此改动,把杜丽娘塑造成一位耽于春光的闺秀,而且她伤春的心境丝毫没有反映出来,这不符合汤显祖原著中杜丽娘的身份及性格特征。

书 城:您曾说过,昆剧的传承与发展,若丢失“本真态”这颗种子,就失去了昆剧特有的艺术形态。

顾笃璜:“本真态”不是简单的“复古”。现在昆剧作为“人类口述和非物质遗产代表作”受到重视,但有些现象令人担忧,比如,出现了大制作大投资的“竞赛”,你投几百万,我投上千万;有些剧目被“革新家”们改成“转基因新物种”,说这样“改革”是为了让观众容易接受,结果却是,昆剧传统中值得传承的文化内涵正慢慢流失。

昆剧是我们传统文化的根。我一直说驴子和马可以交配出骡子,但是骡子是不能生育的。所以,驴子和马如果不保护好,最后只剩下骡子的话,就只能被消灭了。

我是在这样的背景中,强调“本真态”昆剧的重要性,期许这种艺术回归有利于今人辨识昆剧发展中的谬误,再进一步弘扬昆剧传统、复兴昆剧。

书 城:您认为昆剧的生命力在哪里?对未来有什么启示?

顾笃璜:昆剧的基因根植于中国人的审美文化传统,它的生命力源于生活。比如化妆,现在戏曲旦脚几乎一个样,都学京剧四大名旦的化妆方法。我不知讲了多少遍,昆剧旦脚四种扮相清水脸、淡妆、浓妆、病容,《牡丹亭》里都有,但如今《牡丹亭》从开场到结尾通常是一样的妆容。杜丽娘起床时是“清水脸”,之后去后花园,化的应是“淡妆”,但现在杜丽娘偏偏头上插了很多头饰,去自家花园插那么多头饰干嘛?该是稍插头饰、淡扫娥眉就出门了。杜丽娘唱到“离魂”,化的是“病容”妆。尤彩云曾说,以前“病容”妆是考究的,从中药房买来荷叶,煮汤洗脸,颜色憔悴而不觉难看。

正因为昆剧源于生活,即使昆剧处于困境挣扎时期,其种子仍得以保存于一方水土,时机一到,会得重生。

昆剧的生命力还来自它的包容性。昆班的体制和班规一向提倡演员拓宽戏路的,这与后起的京剧有很大不同。研究一下传字辈演员,他们中跨行当的不乏其人。如两位名丑王传淞与华传浩,都是先学“生”,后改“丑”的,这为他们扮演既是丑又带巾生神韵的脚色作了准备。只有掌握了多种人物的身段程式,才能丰富自己的表演艺术,一旦将不同家门的身段融会贯通,运用于某一个特定脚色,人物形象才不单薄、更个性化。理解了这些才会明白,为什么沈传芷肚子里装得下三百出戏,他排戏不用看剧本,而且能演活。现在很多人急功近利,加起来能演三百出戏吗?所以有人问我,世界上有没有昆曲大师?我说没有。沈传芷都没有被称作昆曲大师呢。

现在昆剧演出市场可以称得上繁荣,然而传统折子戏按“本真态”演的,极少。其实,越处于传统积淀的深处,越是保持其“本真态”,才能越接近昆剧价值核心,这才是对待昆剧艺术传承应有的态度。昆剧的传承又是活态的,是流变的,基本上传承和创新打成一片,不能将传承和创新割裂开来思考。

从前辈代代师承而来的传统剧目,为什么可贵?因为里面凝聚着前人的智慧,这大多不是某一个人独立发明出来的,而是许多代、许多人,集思广益、千锤百炼创造出来的,有丰厚的文化积淀。传统剧目演出日渐完美,本身是一种艺术创造。

在昆剧艺术的传承中,我们绝不是反对流变,更不是反对今人的创造发挥。传承虽有小异但仍应保持其大同,虽有变异但仍应保持其基本的一致性。若一味迎合观众,盲目“改革”,对前人的艺术成就缺乏鉴赏能力,或由于自身功力等原因,造成艺术内涵减弱或演出水准倒退,这是令人担忧的。昆剧传承,最容易失传的往往便是其最精美的那一部分。这些精华一旦失传,留下的是不尽的遗憾。