天津市城镇职工急性心肌梗死患者二级预防期间医疗资源使用与直接医疗费用研究

2018-11-05王育梅

王育梅 刘 俊 吴 晶△

【提 要】 目的 掌握急性心肌梗死患者二级预防期间的医疗资源使用情况、直接医疗费用及影响费用的主要因素,为控制医疗费用过度增长提供数据支持。方法 利用2011-2015年天津市城镇职工基本医疗保险参保人30%随机抽样数据库,纳入2012-2014年间至少有一次以急性心肌梗死为主要住院诊断的成年患者,回顾性分析其随访12个月的二级预防期间有关疾病特异的医疗资源使用及医疗费用情况,并建立广义线性回归模型探究医疗费用的影响因素。结果 本研究共纳入5453名患者,平均年龄为(65.1±11.6)岁,72.7%为男性。随访的二级预防期间,18.4%的患者有急性心肌梗死住院记录,其年人均住院次数为(1.2±0.5)次,年人均住院天数为(11.6±10.6)天。95.4%的患者有急性心肌梗死门诊记录,其年人均门诊次数为(16.5±10.1)次。患者因急性心肌梗死产生的年人均医疗费用为11138元,其中药品费占比最大(49.0%)。广义线性回归结果表明,基线期是否有心绞痛和全因门诊次数越多的患者,随访期内医疗费用越高。结论 急性心肌梗死患者住院天数偏长,医疗费用较高且药品费占比较大。年龄、基线期是否有心绞痛和全因门诊次数是影响急性心肌梗死患者医疗费用的主要因素。

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)系指冠状动脉急性缺血缺氧所引起的心肌细胞坏死[1]。2010年我国18岁及以上居民急性心肌梗死发病率为4.4‰[2]。世界银行报告指出,2030年中国急性心肌梗死患者数量预计将达到2300万[3]。2015年我国急性心肌梗死的总住院费用为人民币153.4亿元,扣除物价影响因素后,自2004年以来,年均增长速度为30.1%[4]。急性心肌梗死患者急性期处理后防止疾病恶化及再梗死和死亡发生的二级预防同样重要,二级预防不仅关系患者生命健康和安全[5],而且预后不佳可能进一步加重社会医疗保险系统和患者的经济负担[6]。本研究对天津市城镇职工急性心肌梗死患者出院后二级预防期间的医疗资源使用及医疗费用情况进行回顾性分析,为合理配置医疗资源,制定相关政策减轻患者经济负担和控制医疗费用过度增长提供参考依据。

对象与方法

1.资料来源

本研究数据来源于2011-2015年天津市城镇职工基本医疗保险(Tianjin urban employee basic medical insurance,UEBMI)参保人30%随机抽样数据库。截至2015年,天津市城镇职工基本医疗保险约有522万参保人,占天津市常住人口总人数的33.7%,占户籍人口的50.8%[7]。该数据库在回顾性分析之前,已由天津市医疗保险研究会技术人员随机为参保者赋予一个固定的个人编码,确保在保证患者隐私的前提下,数据库合法用于科学研究。数据库包含患者的人口统计学信息(性别、年龄和工作状态),诊断信息(出院诊断、门诊诊断、门特诊断),医疗资源使用信息(门诊就诊日期、入院或出院日期、住院天数、手术操作)和费用信息(药品费、检查费、治疗费、手术费、床位费、医用材料费等其他费用)等。

2.研究样本

患者的纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)在2012-2014年间至少有一次以急性心肌梗死(ICD-10编码I21)为主要住院诊断的记录(将首次符合标准的急性心肌梗死住院定义为入组事件);(3)在入组事件入院前12个月(基线期)和出院后12个月(随访期)内持续参保。排除标准:(1)入组事件的住院期间发生院内死亡;(2)基线期或随访期内有癌症诊断。

3.研究内容

本研究主要内容包括两部分,即描述患者基线特征、随访期间医疗资源使用与医疗费用,以及探索影响患者医疗费用的因素。患者基线特征包括社会人口学特征,临床特征(病史与基线期合并症情况),基线期间使用的心血管类药物,基线期间患者全因医疗资源使用及直接医疗费用,入组事件的住院期间有无接受血运重建,包括经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)和冠状动脉旁路移植术治疗(coronary artery bypass grafting,CABG)。医疗资源使用包括在二级预防期间因急性心肌梗死住院与门诊的患者人数、年人均住院与门诊次数、次均与年人均住院天数、平均两次住院时间间隔与平均两次门诊时间间隔。因本研究对所有患者仅随访一年,研究内容中“年人均”均为使用过该医疗服务的患者在随访一年内人均利用医疗资源的次数及天数。医疗费用为患者在随访期间因急性心肌梗死发生的年人均直接医疗费用,医疗服务类型分为住院费用和门诊费用;同时按照费用结构分为药品费、检查费、治疗费、床位费、手术费、医用材料费及其他费用(包括输血费、空调费、取暖费等)。

4.统计方法

连续变量采用均值、标准差、中位数和四分位间距进行描述,分类变量采用百分比进行描述。由于费用呈偏态分布,对其进行对数转换后采用广义线性模型[8],以年人均直接医疗费用为因变量,以统计的基线期特征作为自变量,分析影响患者二级预防期间医疗费用的因素。P< 0.05表明差异具有统计学意义。本研究应用Stata 12.1软件进行分析。

结 果

1.研究样本

在2012-2014年天津市城镇职工基本医疗保险参保人30%随机抽样数据库中,共有7039名成年患者至少有一次以急性心肌梗死为主要住院诊断的记录。排除在入组事件中发生死亡的464名患者,排除研究期间未持续参保的866名患者,排除研究期间有癌症诊断的256名患者后,最终本研究共纳入5453名符合研究纳排标准的急性心肌梗死患者。

2.患者基线特征

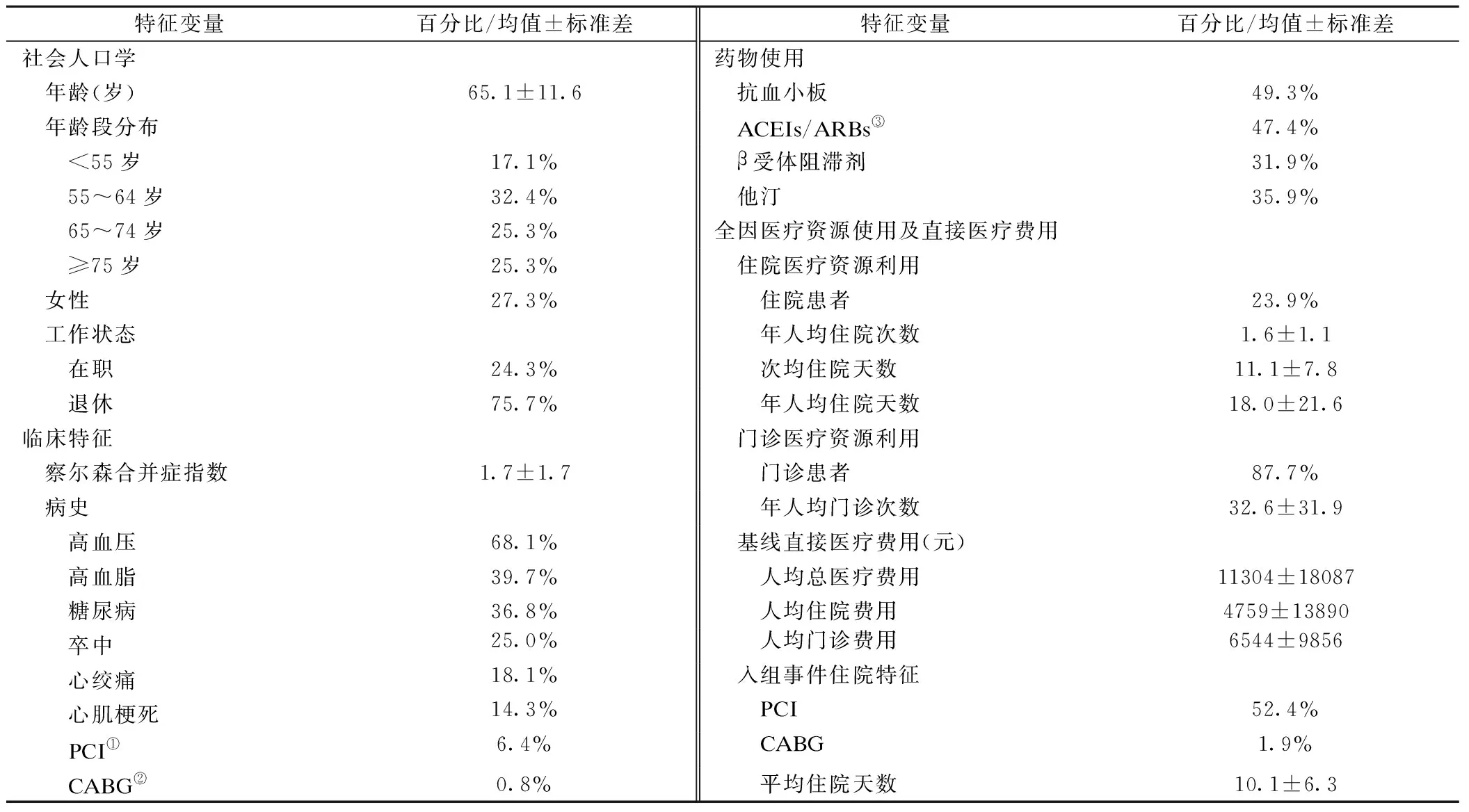

在纳入患者中,72.7%(N=3963)为男性,男女比为2.7:1。样本人群平均年龄为(65.1± 11.6)岁,主要集中在55~64岁年龄段(32.4%)。基线期患病史中最常见的3种疾病分别为高血压(68.1%)、高脂血症(39.7%)和糖尿病(36.8%)。在基线期,49.3%(N=2689)的患者使用过抗血小板类药物。23.9%(N=1304)的患者有过全因住院,87.7%(N=4783)的患者有过全因门诊就诊。患者基线期全因人均直接医疗费用为(11304±18087)元,其中半数以上(57.9%)的费用来自门诊医疗服务。入组事件中有52.4%(N=2855)的患者接受过PCI治疗。纳入患者的具体基线特征见表1。

表1 急性心肌梗死患者基线特征

*:①经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI);②冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting,CABG);③血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitors,ACIEs)/血管紧张素受体拮抗剂类(angiotensin receptor blockers,ARBs)

3.患者随访期间医疗资源使用情况

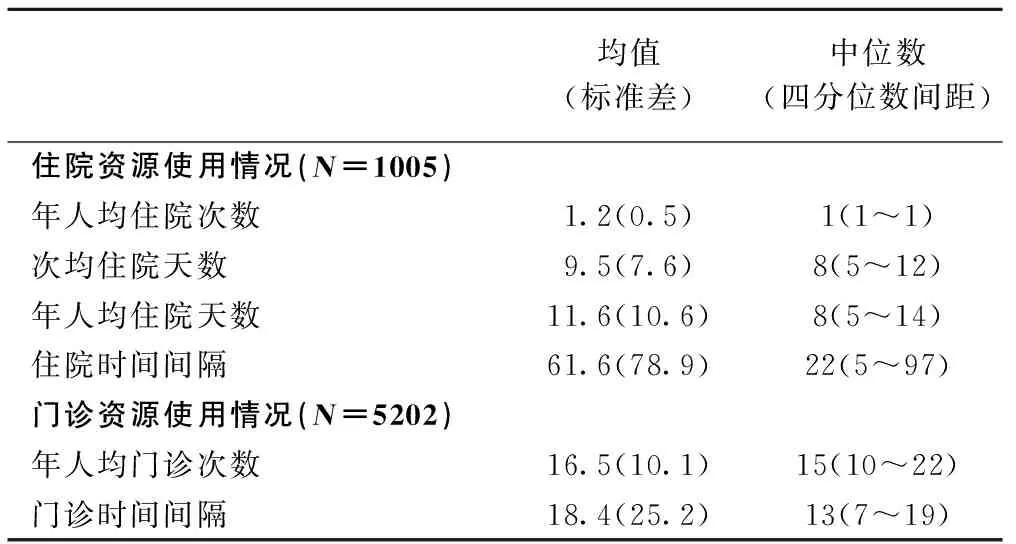

18.4%(N=1005)的患者在随访的二级预防期间至少有一次急性心肌梗死住院记录,其年人均疾病特异住院次数为(1.2±0.5)次,次均住院(9.5±7.6)天,年人均住院天数为(11.6±10.6)天,两次住院的平均间隔(61.6±78.9)天。95.4%(N=5202)的患者在随访期间有至少一次急性心肌梗死门诊记录,其年人均门诊次数为(16.5±10.1)次,两次门诊平均间隔(18.4±25.2)天。患者随访期间医疗资源使用情况详见表2。

4.患者随访期间直接医疗费用

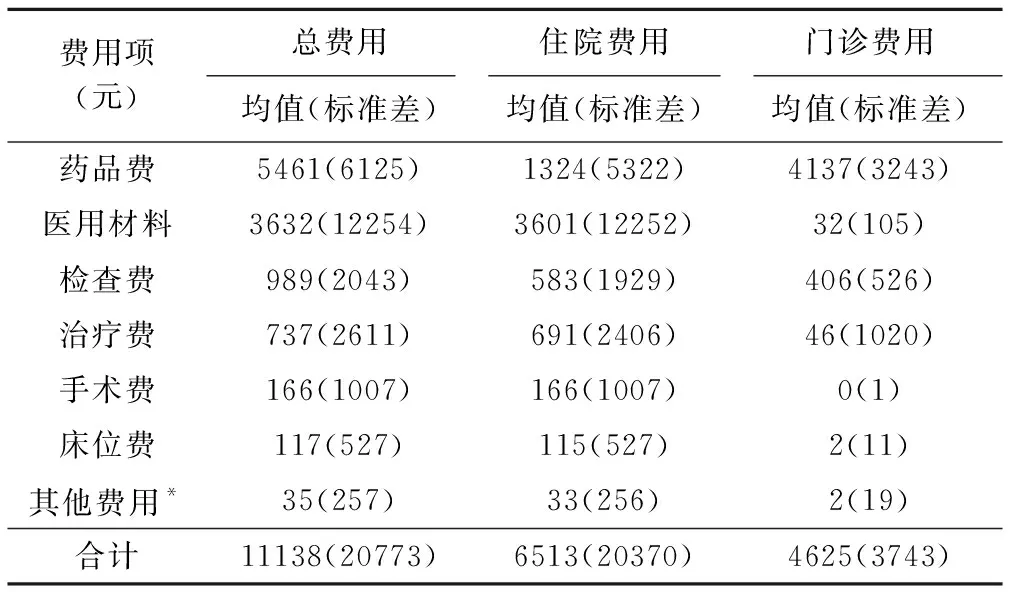

5453名急性心肌梗死患者随访的二级预防期间年人均总直接医疗费用(11138±20773)元,其中住院费用(6513±20370)元占58.5%,门诊费用(4625±3743)元占41.5%。总直接医疗费用中药品费占比最大(49.0%),其次为医用材料费(32.6%)、检查费(8.9%)和治疗费(6.6%)。医用材料费为患者住院费用的主要构成(55.3%),药品费和检查费为患者门诊费用的主要构成部分(98.2%)。患者随访期间医疗费用及费用构成情况详见表3。

表2 急性心肌梗死患者随访期间医疗资源使用

5.患者年人均医疗费用影响因素分析

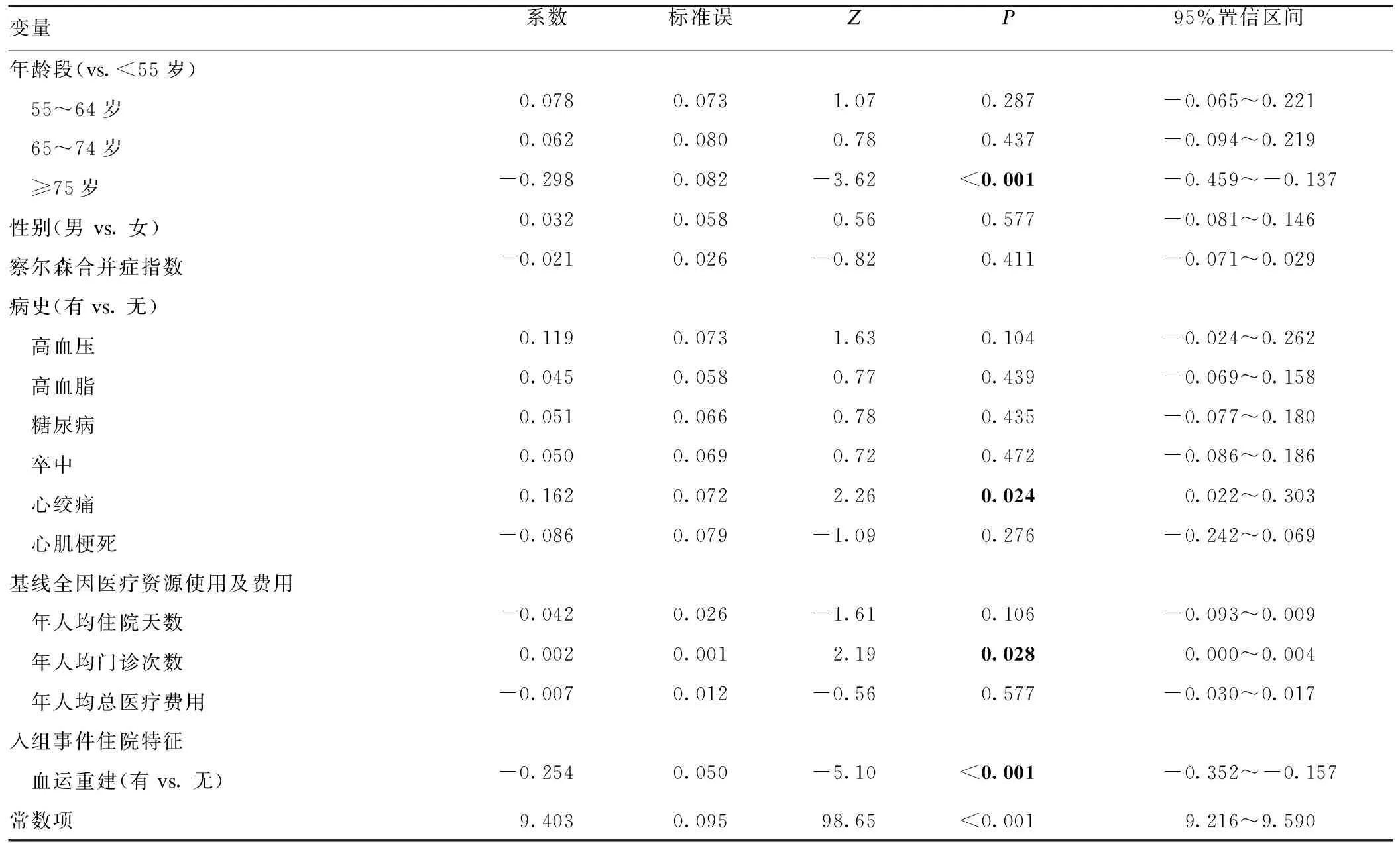

取对数后的患者年人均医疗费用满足正态分布,广义线性模型结果显示年龄、基线期有心绞痛、全因门诊次数以及入组事件接受血运重建治疗会影响患者随访二级预防期间的年人均医疗费用。相比<55岁的患者,75岁及以上患者的医疗费用更低。基线期有心绞痛或全因门诊次数越多的患者在随访期的医疗费用更高。在入组事件接受血运重建治疗的患者,随访期医疗费用低于未接受血运重建治疗的患者。患者医疗费用影响因素的模型结果详见表4。

表3 急性心肌梗死患者随访期间年人均直接医疗费用

*:其他费用包括输血费、空调费、取暖费和其他费用。

表4 急性心肌梗死患者年人均医疗费用影响因素广义线性模型结果

讨 论

本研究结果表明,天津市城镇职工基本医疗保险急性心肌梗死患者住院医疗资源消耗大,患者年人均住院天数为11.6天,与国内近年相关研究的AMI住院天数结果相一致(11~13天)[9-10],相比10年前研究得到的住院天数(20~24天)[11-12]有明显缩短,但依然略高于我国住院患者的平均住院天数(10.5天)[13],高于国外研究统计的AMI住院天数(3~7天)[14],这可能是由于样本的社会人口学、疾病严重程度及各国医疗体系的差异而导致的。住院天数反映患者病情轻重缓急的同时,也反映了医疗资源利用率和医院服务质量。国内外也有多项研究表明住院天数与费用直接相关[15-16],因此缩短急性心肌梗死患者平均住院日是充分利用医疗卫生资源、控制医疗费用不合理增长的重要途径,需要患者、医院和政府部门三方面的共同努力。患者应有正确的就诊心理,消除对住院治疗的过分依赖。医疗机构需制定并严格实施临床管理路径,规范并优化诊疗流程。政府部门应尽快指导建立健全,布局合理、规模适当、功能完善、富有效率的分级诊疗服务体系,将急诊后病情较轻或出院后利用二级预防进行康复治疗的患者有序转诊至低级别医疗机构,缓解三级医院的就诊压力,缩短住院天数。

研究结果显示,天津市城镇职工基本医疗保险急性心肌梗死患者二级预防期间的经济负担依然较重,年人均总直接医疗费用11138元,低于国外研究所统计的急性心肌梗死患者医疗费用[17-18],但明显高于我国糖尿病(8583元)、高血压(6022元)等其他常见疾病的直接医疗费用[19]。另外,本研究未严格区分首发入院和复发入院的患者,不排除个别患者本次住院可能为此前心梗住院后发生的再梗死,这是患者出院后常见的不良心血管事件(再梗死、卒中、再次血运重建或死亡)之一。有研究表明[20],发生过不良心血管事件的患者在随访期间会利用更多的医疗资源,进而发生更多的医疗费用。但本研究显示仅有14.3%的患者在基线期有心肌梗死的诊断,提示本研究样本中多数患者为首次发生急性心肌梗死,是否首发或许对研究结果有一定作用,但整体上并不影响本研究的科学性与参考性。从患者的医疗费用构成来看,药品费和医用材料的占比分别为49.0%和32.6%。目前国内现有研究多利用医院数据对急性心肌梗死患者住院费用进行评估,结果同样显示材料费和药品费的占比居高,约为50%和20%[12,16]。出院后使用的心血管类药物可维持病情稳定、改善患者预后,是二级预防的主要方式。但本研究中患者在二级预防期间的医用耗材费用占比依然居高,由此可见,严格管理高额治疗药品和医用耗材,解决“以药养医”、“以(耗)材养医”的扭曲问题,降低二者在医疗费用中的占比,是减轻患者经济负担的有效途径。

医疗费用的影响因素研究结果表明,与<55岁患者相比,≥75岁患者的医疗费用更低,可能其因症状或危险程度较高而更少接受内科PCI治疗或外科CABG手术,因而医用耗材费用较低;同时若用药时禁忌症或药物间相互作用较多,治疗时也会限制使用更多种类的药物,所以药品费用较低,这与目前有关二级预防药物使用影响因素的研究结果一致[21],同样指出本应重视用药的高龄患者反而用药比例较低。基线期有心绞痛、全因门诊次数越多以及入组事件接受血运重建治疗的患者,在随访期医疗费用更高。基线患有心绞痛和全因门诊次数多的患者往往伴有其他合并症,其治疗过程会相对复杂;而且多次于门诊就诊也侧面反映其更重视自身健康水平,更可能花费较多的医疗费用。国内有研究[16]表明,住院期间接受血运重建治疗会显著增加该次住院费用,主要是因为其中日益广泛应用的支架自身费用昂贵。在此基础上,本研究对患者出院后一年内医疗费用的影响因素进行探索,发现入组事件中接受血运重建治疗的患者随访期的医疗费用更低,这与血运重建治疗缓解患者症状、改善患者预后有一定关系,有效降低患者在二级预防期间因不良心血管事件产生的额外医疗费用。

本研究也存在以下局限性。首先由于数据库中缺乏患者疾病严重程度、身高、体重、是否抽烟、是否饮酒、饮食习惯等变量,因此无法考察上述因素对患者医疗费用的影响。其次本研究样本人群来源于天津市城镇职工基本医疗保险参保人员中急性心肌梗死患者,受各地区患者人口学、临床实际情况和医保报销政策等因素的影响,将本研究结果外推至天津市城乡居民乃至全国其他地区的急性心肌梗死患者时可能会有一定的局限性。