一种新型太阳能折叠式应急救灾房屋的实现

2018-11-05魏秋晨

魏秋晨

(天津国土资源和房屋职业学院,天津 300000)

1 研发新型太阳能应急救灾房的意义

我国幅员辽阔,气象和地质条件复杂多样,加之当今全球气候变化,极端天气频发,我国已处于自然灾害多发期。灾害种类多,分布地域广,发生频率高,造成损失重,这是我国的基本国情。依据每年民政部、国家减灾委员会办公室会同有关部门例行发布的全国自然灾害基本情况分析,表1统计了近年我国自然灾害的基本数据。从中可以看到,每年自然灾害都会造成我国大量房屋倒塌或损坏,导致大量灾区居民需要紧急转移安置。

表1 近年全国自然灾害基本情况统计

数据来源:民政部网站

在灾后初期紧急抢险救援之后,灾区重建正式完成之前,最重要的工作是为灾害中紧急转移无家可归的灾民提供临时过渡居住的场所,使其免于露宿,减少进一步的因灾人员伤亡。目前常见的应急救灾房屋类型有帐篷,装配式轻钢活动板房,集装箱房等。如2008年举世震惊的汶川特大地震后,我国政府迅速组织大量人力、物力在最短的时间内援建了大量的装配式轻钢活动板房作为应急救灾房,给灾民提供了相对良好的生活空间。然而,现有各类型应急救灾房屋均存在一定不足之处,如帐篷内生活条件较为艰苦,热舒适度差(例如夏季篷内温度升高会很快);装配式轻钢活动板房各构件现场装配施工期较长,需有一定专业技能的施工人员和相关施工设备;集装箱房运输至现场可以免拼装,直接入住,但其外形较庞大,无法折叠收拢,运输效率较低,一般每台普通运输车辆仅能运输一个标准箱体。

此外,重大灾害常导致灾区能源基础设施全面瘫痪,电力供应中断,抢修期较长。目前常用解决方法为应急发电车/发电机(组),使用传统化石燃料(如燃油)。但各地储备的应急发电车/机组数量有限,其所使用的大量化石燃料常需外运进入灾区,受损的交通基础设施又会导致其运输难度和成本巨大,因而重大灾害灾区常出现电力、能源供应紧张的局面,这对处于灾后过渡安置期的灾民生活状况带来了严重影响,对其心理重建走出灾后阴影以及积极参与到灾区重建进程产生不利影响。但事实是,任何灾区都存在一种现场易得的可再生清洁能源:太阳能。

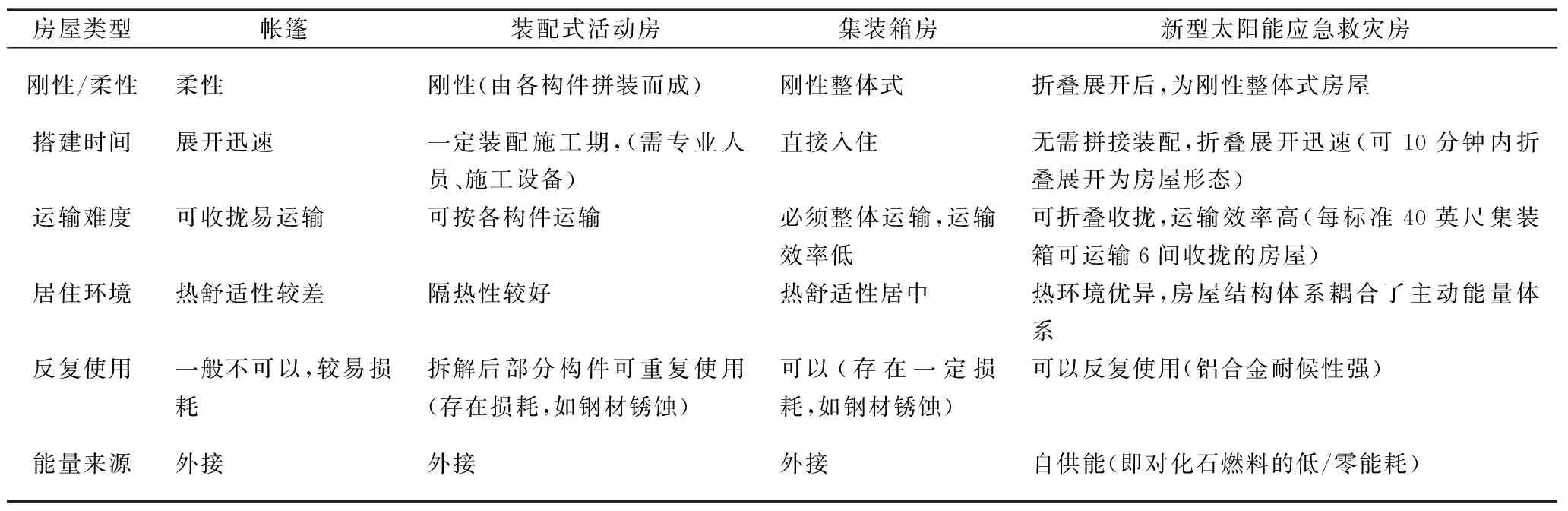

本文在总结国内外研究现状基础上提出了一种新的太阳能应急救灾房屋实现方案,并介绍了围绕该房屋承载与能量特性开展科学研究的方案。该新型太阳能应急救灾房本质为铝合金折叠式活动房屋技术与太阳能电热冷多联产技术一体化(即太阳能建筑一体化),与现有各类型应急救灾房相比,其优点如表2所示。

表2 新型太阳能应急救灾房与现有各类型应急救灾房比较

2 太阳能应急救灾房研究现状

将太阳能与应急救灾房一体化是近些年新出现的趋势。以下是文献检索到的近年3个太阳能应急救灾房范例。

2005年8月超级飓风卡特琳娜 (Hurricane Katrina) 在美国墨西哥湾地区 (尤其是新奥尔良市) 造成了极大破坏。美国奥本大学Auburn University研究团队[1]在灾区当地流行的应急救灾房“卡特琳娜小木屋”(Katrina Cottage)上集成了2kW光伏发电系统和32平方英尺的太阳能热水供暖系统,并通过软件PV Design Pro-S & -G及DoE Energy 10模拟证明了该系统的技术及经济可行性。

美国Higier等[2]研发了使用可再生能源供电的移动医疗帐篷。该帐篷室内面积为46.5 m2,其集成的可再生能源系统包括混合风电和光伏系统,磷酸铁锂(LiFePO4)储能电池。其中光伏系统为集成到帐篷外表面的4.8kW功率的薄膜光伏电池板。该移动医疗帐篷系统已被部署到多米尼加共和国。

意大利Cornaro等[3]对一光伏救灾帐篷的热环境进行了动态模拟及优化。通过使用建筑能量模拟软件IDA Indoor Climate and Energy 4.5,基于在某地收集的实验数据 建立了帐篷的热环境仿真模型,并通过比较实验数据与模拟数据进行了模型校准。接着该模型被用来模拟并制定不同地域气候条件下该太阳能帐篷的热环境改进方案。建议的优化方案被证明有助于改善室内气候环境及能耗。

3 新型太阳能应急救灾房的实现

本文旨在研从结构性能与能量性能两方面对救灾房展开优化研究,形成建筑与太阳能(即结构与能量)一体化,以实现结构安全(即在风,雪设计荷载作用下房屋应力与变形不超过允许状态)以及建筑低/零能耗(即在典型灾害高发区域气候条件下房屋能够在较大程度上或完全实现电热冷的自供能并营造良好的室内热环境,从而减少对应急发电设备及其所用化石燃料供应的依赖与压力)。

3.1 建筑与太阳能(即结构与能量)一体化方案

3.1.1 快速折叠方案

折叠展开无需拼接装配,10 min内完全展开为房屋形态,迅速折叠展开后,为刚性整体式房屋,可折叠收拢,运输效率高(每标准40英尺集装箱可运输6间收拢的房屋)。

3.1.2 结构框架方案

采用铝合金材料,耐候性强,相对于钢材而言铝合金抗锈蚀,可以反复使用。

3.1.3 耦合能量属性的围护结构方案

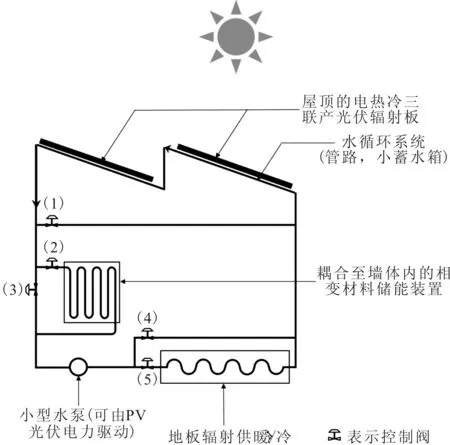

各个围护结构均采用含轻质隔热A级防火的铝合金面酚醛泡沫夹芯板:屋顶耦合电热冷三联产光伏辐射板;墙体内耦合相变材料储能构件,墙外附有独立电器柜;地板耦合辐射采暖/制冷构件,具体如图1所示。

3.1.4 框架内及框架-围护结构间所用连接件方案

采用铰链及螺栓等。

3.2 研究内容

3.2.1 房屋结构体系的有限元分析

通过计算流体动力学CFD及小比例尺刚性模型风洞试验准确确定在不同风攻角下该具备新颖气动外形(小体量平屋顶耦合倾斜的大型一前一后式双光伏板)建筑的风荷载特性(主要设计荷载),然后通过对耦合相变储能材料后的新材料夹层墙面板(围护结构一部分)进行力学性能分析,建立房屋整体(框架+围护结构)的有限元模型。通过非线性有限元分析考察该新型房屋在设计荷载风荷载与雪荷载(后者可直接用竖向重力模拟)作用下的应力与变形。这部分可概括为“荷载”→ “本构”→ “响应”。

仅3、5阀门开通,直接供能;仅2、5阀门开通,储能供能同步进行;仅2、4阀门开通,仅储能;仅1、2、5阀门开通,依靠已储存能量供能

图1新型太阳能应急救灾房的太阳能供暖/冷系统示意图

3.2.2 房屋能量体系的软件模拟

通过理论分析及实测确定屋顶电热冷三联产光伏辐射板能量生产特性参数,耦合相变储能材料后新型夹层墙面板等效热工参数(热阻、蓄热系数等)及房屋其它各种能量负荷参数,然后基于主流的建筑动态(逐时)能耗模拟软件EnergyPlus平台进行房屋在典型灾区气候条件下的动态能耗模拟。这部分可概括为“产能” → “负荷”→ “能耗”。

3.2.3 结构-能量体系的足尺试验检测

以所制原型房屋为平台,在若干典型灾区气候条件下进行房屋能耗和热环境实测,然后进行房屋整体承载力试验(施加雪荷载,等效静力风荷载),测量房屋各构件内力及变形,确定房屋极限承载力及破坏机理。

4 结论

我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,研发新型太阳能应急救灾房具有重要的现实意义。本文在总结国内外研究现状基础上提出了一种新的太阳能应急救灾房屋实现方案,并介绍了围绕该房屋承载与能量特性开展科学研究的方案。该新型太阳能应急救灾房屋方案具有整体刚性、可折叠、可反复使用、便于运输安装、自供能、热环境良好、易于建筑工业化制造等优点,突出了“新结构+新能源”的特色,可为提高我国科技救灾能力做出一份贡献。