松辽盆地三肇凹陷向斜区白垩系姚家组葡萄花油层油水分布特征及其主控因素

2018-11-01于利民闫百泉刘云燕马世忠

孙 雨,于利民,闫百泉,刘云燕,丛 琳,马世忠

(1. 东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163318; 2. 中国石油 大庆油田有限责任公司 第八采油厂,黑龙江 大庆 163514)

背斜成藏理论一直是石油地质学家们所遵循的用于指导勘探决策的油气成藏理论,但是随着油气勘探程度的不断提高,中国大、中型含油气盆地多数已经进入勘探成熟期,稍具规模的背斜构造圈闭几乎都已钻探,部分石油地质学家开始将目光由盆地的正向构造带逐渐转移到了生油凹陷向斜区[1-3]。多年的勘探与开发实践证实了大型富油凹陷向斜区具有十分可观的油气资源,如在松辽盆地、鄂尔多斯盆地等国内大型陆相含油气盆地向斜区已经相继发现了大规模的石油地质储量[4-6]。但是,向斜区的油水分布十分复杂,经常出现油水倒置、油水互层及平面油水边界变化快等现象[7]。以往研究多认为向斜油藏是深盆油藏、向斜滞留油藏、连续型油藏或准连续型油藏等非常规油藏,该类油藏形成的前提条件是具有大面积连片分布的致密储层[8-10],但研究过程中发现很多向斜油藏的储层通常是常规储层,且内部的局部断块或井区的油水分布也十分复杂[7],并非由于非常规致密储层大面积分布阻滞油气运移而造成的宏观上油水倒置或油水同置,即油藏与水区并不是大面积连续型分布,而是表现为更为复杂的油水分布特征。因此,向斜油藏的石油聚集模式、油水分布特征及其主控因素仍存在诸多问题,尚需进一步深入研究。松辽盆地是中国最大的石油生产基地,蕴含丰富的油气资源,继在大庆长垣等正向构造带发现大规模的石油地质储量之后,在长垣两侧的生油凹陷,乃至向斜区也发现了大规模的石油地质储量,累计探明石油地质储量超过12×108t,且部分向斜油藏已投入评价与开发,如三肇凹陷徐家围子向斜的徐家围子油田、永乐向斜的永乐油田和古龙凹陷古龙向斜的古龙油田等[11-13],积累了大量翔实的岩心、测井、地震及开发动态资料,这给深入认识向斜区油水分布特征及其主控因素奠定了坚实的研究基础。本文利用松辽盆地三肇凹陷向斜区已开发油藏的精细构造、沉积微相及详实的开发动态数据等资料,结合向斜区油气勘探与开发过程中发现的问题,细致剖析已发现油藏分布特征及其控制因素,探讨富油凹陷向斜区的石油聚集机理,可为其他同类型区域的油气勘探与开发提供借鉴与参考。

1 区域地质背景与石油成藏条件

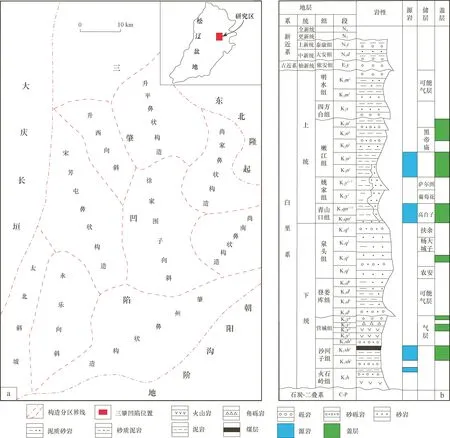

三肇凹陷位于松辽盆地中央坳陷区东北部(图1a),是松辽盆地最重要的生油凹陷和富油凹陷之一[14-15],其可以进一步分为9个三级构造单元,即宋芳屯鼻状构造带、升平鼻状构造带、尚家鼻状构造带、尚南鼻状构造带、肇州鼻状构造带、太北斜坡带和升西向斜、徐家围子向斜、永乐向斜。三肇凹陷已发现的地层主要由中生代和新生代的地层组成,自下而上为:白垩系火石岭组、沙河子组、营城组、登娄库组、泉头组、青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组、明水组和古近系依安组、新近系、第四系的沉积地层,葡萄花油层属于上白垩统姚家组一段(图1b)[16],该时期沿三肇凹陷长轴方向发育大型河控浅水三角洲沉积体系。孙雨等利用密井网资料进行沉积微相研究发现[16-17],三肇凹陷葡萄花油层沉积时期发育大量的近西南向展布的分流河道砂体及其控制的河控带状砂体,砂体呈现密集分布的特征,垂直物源方向平均分布密度可达1.02 条/km;但单砂体规模较小,厚度多为2~5 m,宽度多为200~300 m。研究表明,分流河道砂体及其控制的河控带状砂体是葡萄花油层的主要储集层,该类砂体物性较好[18],多为中、低孔渗储层(SY/T 6285—2011)。同时,付晓飞等研究发现[19],三肇凹陷葡萄花油层内部发育大量多边断层。该类断层展布呈多方位特征,但优势方向为近东西向和南北向;断层密度大,平均可达3.0 条/km2;断层延伸长度短,95%断层延伸长度小于3 000 m;这些特征均表明断层分布具有随机性。因此,葡萄花油层平面多支、垂向多层的条带状储集砂体与复杂分布的多边断层系组合形成了石油运移二次运移的通道和复杂的圈闭系统。油源对比表明,葡萄花油层的石油来自于下伏的青山口组近200 m厚的烃源岩[15],该套烃源岩有机质含量丰富,以腐泥型有机质为主,至嫩江组沉积末期率先达到成熟阶段,石油大量生成和排出,为三肇凹陷葡萄花油层的油气成藏提供充足的物质基础;同时,上覆的嫩一、二段和姚家组二+三段泥岩可以提供有利的封盖条件,形成一套非常好的生储盖组合。

2 向斜区油藏基本类型及特征

2.1 油藏类型及特征

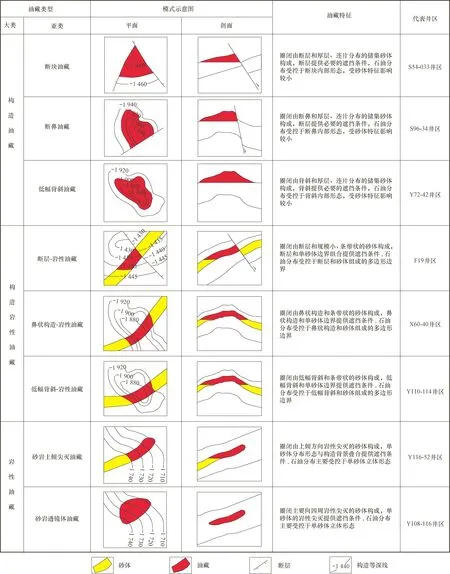

通过对三肇凹陷向斜区内109个已发现油藏的精细剖析,结合区域成藏条件分析发现向斜区的油藏类型主要包括构造油藏、构造-岩性油藏和岩性油藏(表1),可以进一步分为断块油藏、断鼻油藏、低幅背斜油藏、断层-岩性油藏、鼻状构造-岩性油藏、低幅背斜-岩性油藏、砂岩上倾尖灭油藏和砂岩透镜体油藏,其中以断层-岩性油藏为主。这是因为,向斜区内复杂的断层系统与条带状分流河道砂体相匹配,很容易形成多种多样的断层-岩性油藏,如平直断层-岩性油藏、交叉断层-岩性油藏和弯曲断层-岩性油藏等。

图1 松辽盆地三肇凹陷地质概况Fig.1 Geology of Sanzhao Sag in Songliao Basina.三肇凹陷构造分区;b.三肇凹陷地层系统

2.2 油藏分布特征

多年的勘探实践表明,三肇凹陷向斜区已发现的油藏整体上表现为大面积叠合连片分布,具“满向斜含油”特征[20],鼻状构造向凹陷倾末的斜坡带石油尤为富集,鼻状构造倾末端之间的凹谷的石油不富集(图2)。已发现的构造油藏较少,多发育在向斜边缘斜坡带的砂体发育区。构造-岩性油藏的分布较广,在向斜区的最低部位部及鼻状构造向凹陷倾末的斜坡带均有发现,以断层-岩性油藏为主,主要分布在断距较大、平面延伸距离较长、断穿层位较多的大型断层附近。岩性油藏主要分布在永乐向斜南部的斜坡带,该区主要为三角洲内前缘和外前缘沉积相带转换区,储层砂体主要为水下分流河道砂体或席状砂砂体,砂体单层厚度较薄,砂地比约为0.2~0.3,该类砂体向前方尖灭于前三角洲亚相泥岩中,可构成有效岩性圈闭。

表1三肇凹陷向斜区油藏基本类型及其特征

Table1BasictypesofreservoirandtheirfeaturesinthesynclineareaofSanzhaoSag

图2 三肇凹陷葡萄花油层油藏分布特征Fig.2 Distribution of oil pools in Putaohua reservoir in Sanzhao Sag

3 向斜区石油富集成藏控制因素

3.1 继承性鼻状构造或背斜倾末端斜坡带是石油运移优势指向

大型富油凹陷内发育的继承性鼻状构造或背斜是油气运移、聚集的最有利指向区,其倾末于向斜区的斜坡带是向斜区生成的油气向鼻状构造或背斜运移的必经之路,能够最早且最多地获得油气而成为优势运聚区带。三肇凹陷永乐向斜周边长期继承性发育宋芳屯和肇州2个鼻状构造和大庆长垣背斜,是油气侧向运移主要指向和本区油气主要聚集带,其倾末于永乐向斜的斜坡带是向斜区生成的大量油气向2个鼻状构造和大庆长垣背斜运移的必经之路,具备良好的油源条件,在圈闭条件良好的斜坡带形成较好的油气富集区带,勘探实践表明目前向斜区已发现的油藏大多位于该类斜坡带范围内(图2)。

3.2 与油气主要运移方向垂直或高角度斜交的大型断层控制向斜区石油富集

三肇凹陷向斜区的葡萄花油层厚度约为50~80 m,其上、下皆为大套暗色泥岩;若存在较大规模断层,很容易造成断层一盘的葡萄花油层与另一盘葡萄花油层之上或之下的大套泥岩对接,形成很好的断层侧向对接封闭。斜坡上倾方向的大型断层与条带状分流河道砂体相匹配,构成了断层-岩性圈闭,来自于向斜中心的大量油气在此聚集,形成了向斜区的主要富油区带。三肇凹陷向斜区大面积连片含油区主要属于与油气主运方向垂直或高角度斜交的大型断层的邻凹侧的富油区带(图2)。如:永乐油田芳208-94井北—芳234-92井—芳254-104井—芳186井南部的大型反向正断层(图3),长达8 800 m、断距40 m,断层面东倾,与永乐向斜东南斜坡的西北倾向近于相反,由于该断层平面延长远、断距较大,有利于在斜坡带上倾方向形成遮挡条件,形成富油区带。

图3 三肇凹陷永乐向斜大型断层控油特征剖面Fig.3 Profile showing control of large-scale faults on hydrocarbon accumulation in Yongle Syncline of Sanzhao Sag

3.3 小尺度的单一圈闭控制向斜区油水分布

3.3.1 单一圈闭的尺度及构成

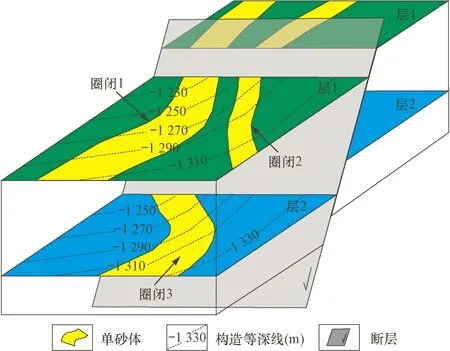

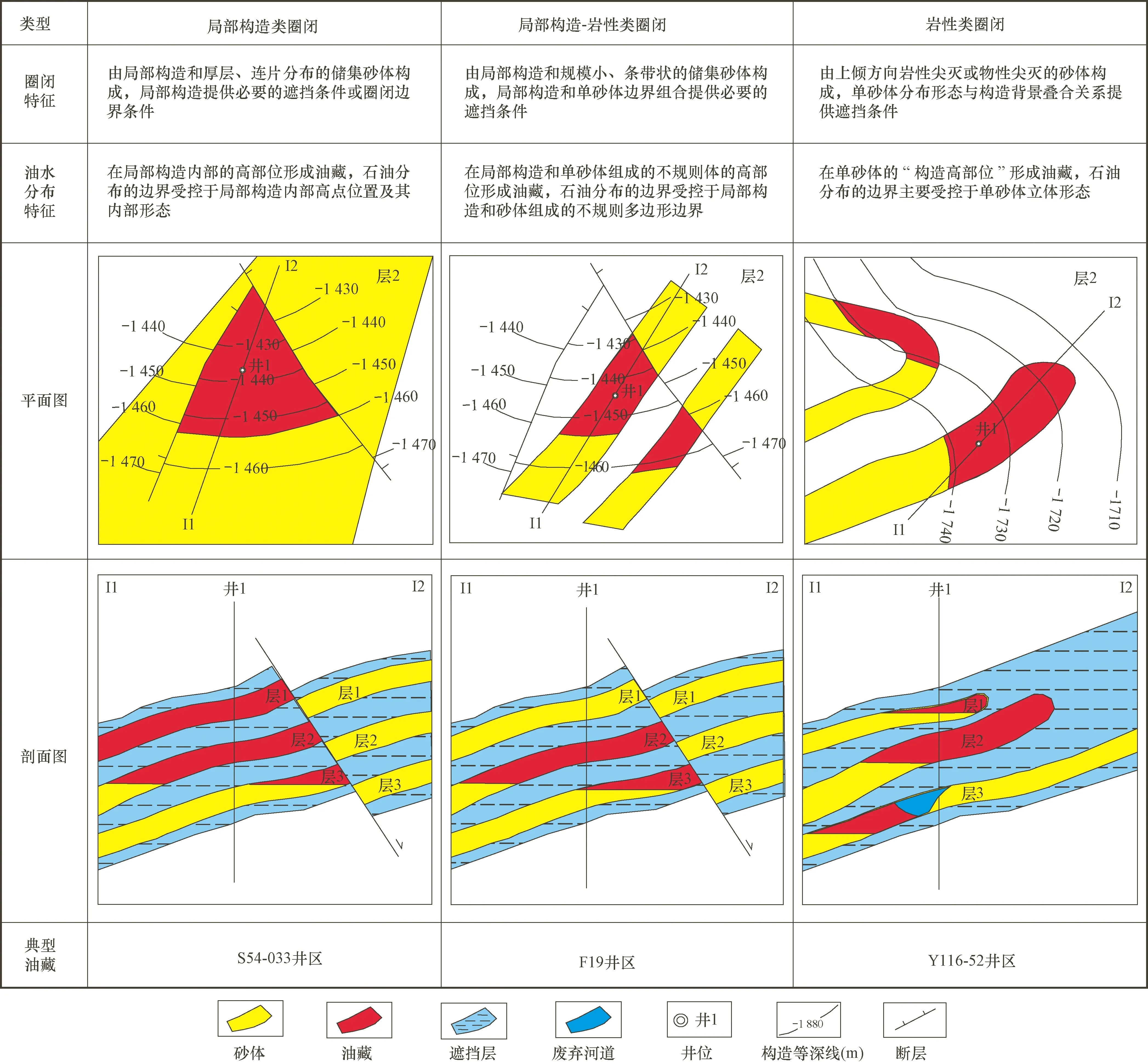

由以上分析可知,向斜区的构造特征多为低缓斜坡,不具备形成整体圈闭的条件,向斜区内复杂的油水分布特征也反映了其并未整体成藏,其内部可能存在更小的成藏单元控制油气的最终成藏与分布。因此,根据三肇凹陷葡萄花油层精细的构造、单砂体及动态资料,提出了小尺度的单一圈闭概念。本文中的单一圈闭是指由局部构造与单砂体为主要构成要素形成的具备储藏油气能力的场所(图4)。局部构造是相对三级构造而言的,为三级构造内部进一步细分的四级构造单元,主要类型包括:断块、低幅度鼻状构造、低幅度背斜、断层-鼻状构造和断层-背斜等,三肇凹陷向斜区的局部构造类型以断块为主。单砂体主要是指单一成因的砂体,如单期的分流河道砂体、河口坝砂体和席状砂砂体等。根据局部构造、单砂体及二者组合关系,可将单一圈闭类型分为局部构造类圈闭、局部构造-岩性类圈闭和岩性类圈闭。

图4 三肇凹陷小尺度单一圈闭示意图Fig.4 Schematic diagram showing a small-scale single trap in Sanzhao Sag

3.3.2 向斜区的油水分布特征

以往研究中多采用油、水层的测井解释结果和少量试油资料相结合进行油田的油水分布表征,但由于测井解释结果存在误差,较难精确表征地下油水分布情况。三肇凹陷向斜区葡萄花油层已经优选区块进行开发,积累了大量油井产液(油、水)数据,利用该数据和单层试油结果对测井解释结果进行标定后可以更准确地表征地下油水分布特征。结合圈闭特征分析,发现向斜区的油水分布存在以下规律:

1) 向斜区内油水分布极其复杂

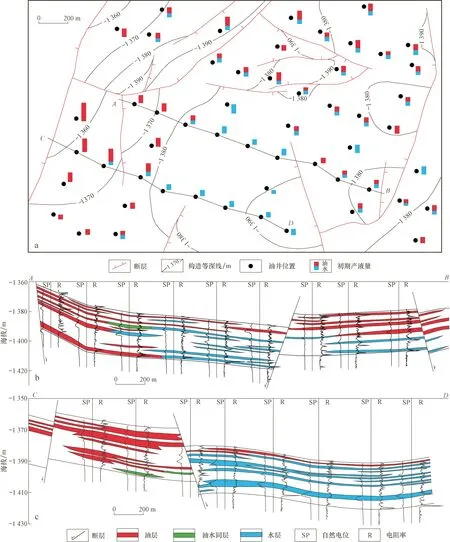

垂向上,表现为油水分异较差,常见油层与水层多层交互现象,即单井垂向发育多层单砂体,含油、水呈现互层特征;同时,也存在同一断块内不同层位的单砂体间存在油水倒置现象,即上部单砂体产水、下部单砂体产油。平面上,油水分布也表现出复杂多变现象(图5)。如:①油藏多分布在断裂附近,低部位无断层区多发育水层;②相邻断块含油性差异大,具有不同的油水分布特征;③构造高低对产能影响不明显。

2) 单一圈闭中具有近似相同的油水界面,不同的单一圈闭中具有不同的油水分布规律。

如CD剖面中,左侧断块圈闭含油性好,油水界面埋深约为1 393 m,而右侧断块则含油性差,几乎全部为水层,油水界面埋深约为1 382 m(图5);这表明单一圈闭对油水分布具有明显的分割作用。AB剖面中单一断块内不具有统一油水界面,这说明断块内存在多套油水系统;按照本文定义的单一圈闭尺度进行解剖发现,AB剖面中左侧断块内自下而上发育8个由断层和单砂体构成的单一断层-岩性圈闭(图5),每个断层-岩性圈闭内部具有统一的油水界面,但各个断层-岩性圈闭间的油水界面不统一,造成了相同位置不同层位的含油性变化大,多层油水系统的叠加形成了油水互层的现象。这说明多个单一断层-岩性圈闭的叠加造成了单一断块内不具有统一的油水界面。

图5 三肇凹陷向斜区单一圈闭内油水分布特征Fig.5 Oil-water distribution in a single trap in the syncline area,Sanzhao Saga.初期产液情况分布;b. AB油藏剖面;c. CD油藏剖面

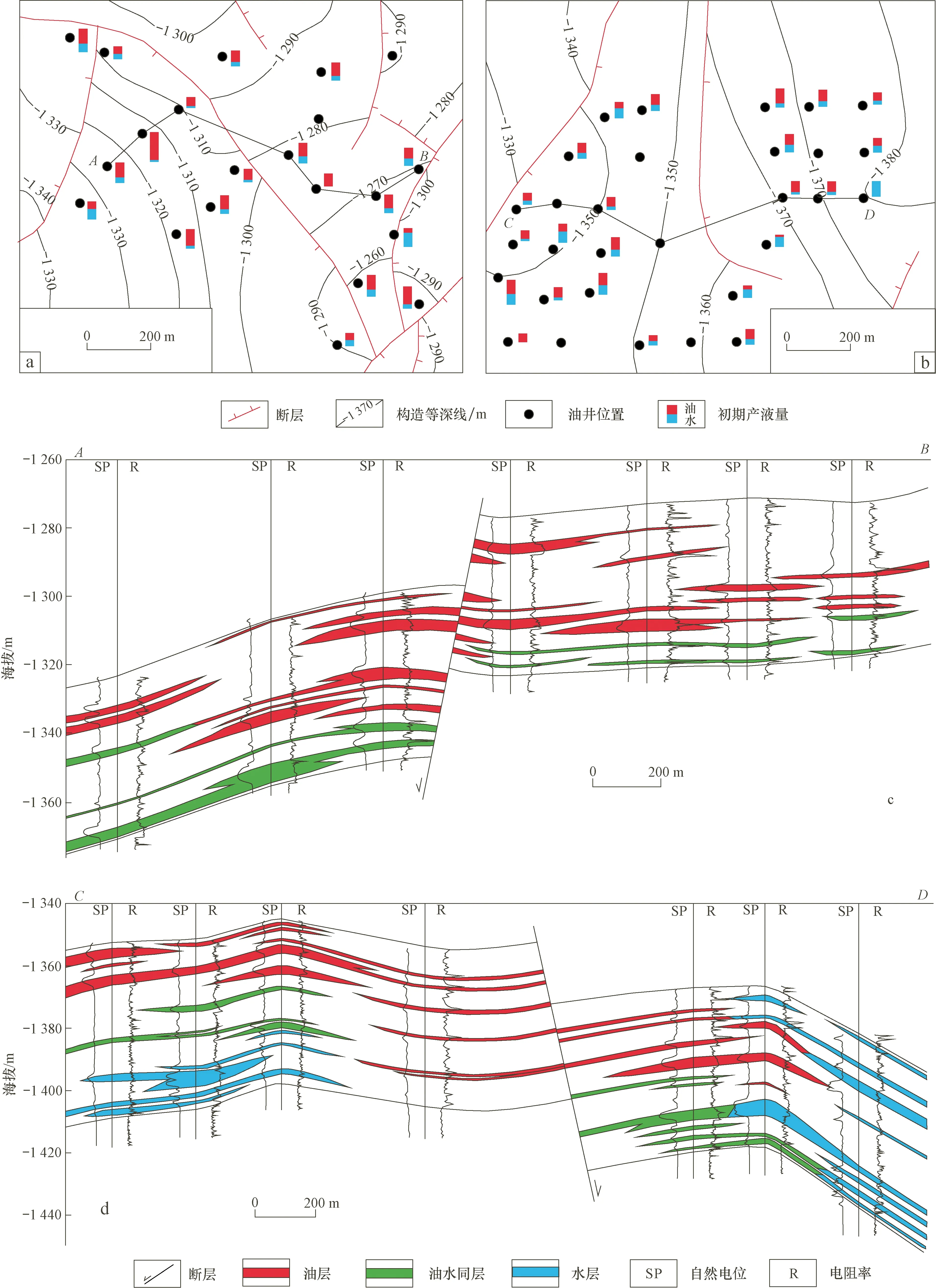

图6 三肇凹陷向斜区不同类型单一圈闭内油水分布特征Fig.6 Oil-water distribution in diverse single traps in the syncline area,Sanzhao Saga. S54-033井区断块圈闭初期产液情况分布;b. F19井区断层-岩性圈闭初期产液情况分布;c. S54-033井区AB油藏剖面(剖面位置见图6a);d. F19井区CD油藏剖面(剖面位置见图6b)

3) 不同类型的单一圈闭内油水分布规律具有差异性。

局部构造类圈闭内油水分布较简单,圈闭内具有统一的油水界面,表现为较典型的“高油低水”特征(图6a,c);局部构造-岩性类圈闭和岩性类圈闭内油水分布则较为复杂,受控于局部构造、单砂体及二者的组合关系(图6b),单一圈闭内具有统一的油水界面,但多个单一圈闭的叠加造成了单一局部构造内不具有统一的油水界面(图6d),油水分布较复杂。

3.3.3 小尺度的单一圈闭对油水分布的控制作用

向斜区的构造特征多为低缓斜坡,不具备形成整体圈闭的条件,其内部由众多小尺度的单一圈闭组成。小尺度的单一圈闭对向斜区的油水分布具有明显的分割作用,每个单一圈闭具有独立的油水系统,单一圈闭的类型及其构成要素的差异性造成了油气成藏期石油在圈闭中或圈闭间分配的差异性。不同类型的单一圈闭内的油水分布特征具有差异性(表2)。局部构造类圈闭内油水分布受控于局部构造发育特征及其组合关系,局部构造内部的高部位形成油藏,油气分布边界受控于局部高点位置及局部构造内部形态。局部构造-岩性类圈闭和岩性类圈闭内油水分布则取决于局部构造特征、单砂体特征及二者的组合关系,砂体边界与局部构造边界组合而成的不规则多边形边界是油水分布的外边界,石油优先在单砂体内的“构造高部位”聚集。但是,由于垂向不同层位单砂体发育特征的差异性,即使在相似的局部构造背景下,也可以形成不同类型的单一局部构造-岩性圈闭的复杂叠加关系,这导致油水分布更加复杂化。

表2三肇凹陷向斜区单一圈闭类型及油水分布特征

Table2Typesofsingletrapsandtheircharactersofoil-waterdistributioninthesynclinearea,SanzhaoSag

图7 三肇凹陷向斜区葡萄花油层油水分布模式Fig.7 A model showing the oil-water distribution of Putaohua reservoir in the syncline area,Sanzhao Sag

4 三肇凹陷向斜区葡萄花油层控油机制

以上分析表明,由局部构造和单砂体组成的单一圈闭是向斜区油气聚集与分布的主控因素,是控制油气聚集的基本单元,单一圈闭的聚油模式及其叠加样式控制了向斜区的油气成藏与油水分布(图7)。向斜区存在无数个单一圈闭,但并不是所有的单一圈闭都能成藏,只有那些在成藏期圈闭要素已成熟,且位于油气运移优势通道附近的单一圈闭才能成藏,正是这些已成藏的单一圈闭和未成藏的单一圈闭在空间上的复杂叠置最终造成了向斜区石油聚集与分布的复杂性。即垂向多层、平面多支的单砂体和复杂的局部构造及二者之间组合形成的圈闭以及非圈闭在空间上复杂叠置是向斜区油水分布特征的主控因素。由此可见,富油凹陷向斜区油气聚集成藏的关键是圈闭条件,进行油藏预测需要从控制油气成藏的单一圈闭的构成要素出发,即分析局部构造、单砂体及二者空间配置关系。因此,单砂体级沉积微相细致刻画与局部构造精细描述对于向斜区油水分布精细表征尤为重要!

5 结论

1) 三肇凹陷向斜区的油藏类型主要包括构造油藏、构造-岩性油藏和岩性油藏,其中构造-岩性油藏的分布广泛,在向斜区的最低部位部及鼻状构造向凹陷倾末的斜坡带均有发现,少量构造油藏发育在向斜边缘斜坡带的砂体发育地区,岩性油藏主要分布在永乐向斜南部的斜坡带。

2) 三肇凹陷向斜区石油富集成藏的控制因素包括3方面:①继承性鼻状构造或背斜倾末端斜坡带是石油运移优势指向;②与油气主要运移方向垂直或高角度斜交的大型断层控制向斜区的石油富集;③小尺度的单一圈闭控制向斜区的油水分布。

3) 三肇凹陷向斜区的单一圈闭尺度为以单一局部构造与单砂体为主要构成要素的圈闭单元,它是控制油水分布的基本单元。单一圈闭的类型及其构成要素的差异性造成了油气成藏期石油在圈闭中或圈闭间分配的差异性,不同类型的圈闭对于油水分布控制作用也具有差异性。由局部构造和单砂体组成的单一圈闭的聚油模式及其叠加样式控制了向斜区的油气成藏与油水分布,即垂向多层、平面多支的单砂体和复杂的局部构造组合形成的圈闭以及非圈闭在空间上的叠置关系是向斜区油水分布特征的主控因素。