秸秆还田下基肥施用方式与肥量对土壤水分及玉米产量的影响

2018-11-01程东娟王丽玄王利书郑欣荣郑云普

程东娟 ,王丽玄,王利书,郑欣荣,郑云普

(河北工程大学,河北 邯郸 056021)

0 引 言

玉米是华北地区主要的粮食作物,玉米产量占全国的1/3,是我国玉米主要生产区,在保障我国粮食安全中占有重要地位[1,2]。为了获得高产,该地区农民常常在播前大量施用基肥,施肥方式会影响肥料利用、作物生长以及生态环境[3,4]。撒施后大水漫灌,不仅肥料损失量大、利用效率低[5],而且易造成化肥的深层渗漏,使地下水受到污染,造成面源污染[6]。有研究指出,华北地区大部分地区氮肥利用率仅有20%,通过挥发、淋溶和反硝化的氮素损失率高达14%~45%[7]。因此,探讨不同基肥施肥方式和肥量的效果对提高该区域肥料利用率和生态效益、确保作物高产具有重要意义。目前大多学者研究了土壤施肥方式、灌溉方法或施肥量单因素下对作物产量及水肥利用效率的问题[8-13],亦有学者对土壤施肥方式和肥量对作物产量和氮肥利用效率的影响进行了相关研究[14-16],但对华北地区秸秆还田条件下改进土壤基肥施用方式和肥量对土壤水分和作物产量的同步研究较少[17,18]。

针对华北地区玉米水肥利用效率低且造成一定的面源污染问题,本研究通过大田试验对基肥不同施用方式和施肥量下秸秆还田土壤水分特征和玉米生长性状做了深入探讨,旨在为华北平原玉米施肥制度提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

该试验于2017年6-10月份在河北省邢台市宁晋县原种场(114°53′E, 37°37′N)进行。宁晋县海拔25~35 m,处于暖温带大陆性气候区,属半湿润气候。年平均气温13 ℃。一月平均气温-4.2 ℃,四月平均气温14 ℃。七月平均气温26.7 ℃,十月平均气温13.4 ℃。极端最低气温-23.3 ℃,极端最高气温41.9 ℃。≥3 ℃积温4 718 ℃,≥10 ℃积温4 389 ℃。年平均降水量501 mm,年内分配不均,年际变化较大。年日照2 501 h。早霜始于十月中下旬,晚霜终于四月上旬,无霜期约200 d。

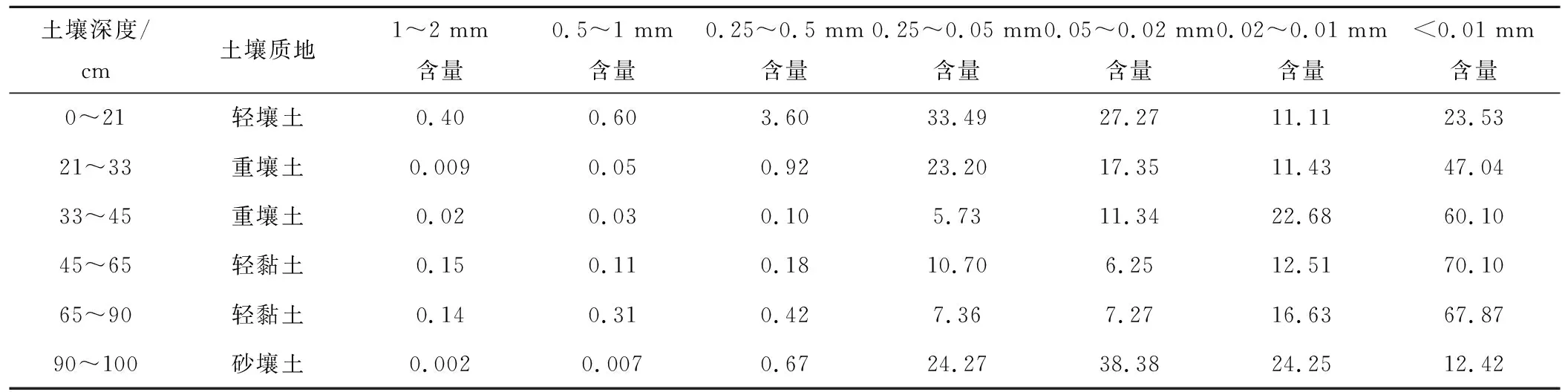

供试作物为玉米,品种为伟科966,肥料为缓释肥[19,20],2017年6月18日播种,2017年10月2日收获。试验地土壤基本性质详见表1。试验区土壤0~21 cm为轻壤土,21~45 cm为重壤土,45~90 cm为轻黏土,90~100 cm为砂壤土。土壤容重为1.44 g/cm3,土壤田间持水量为27%。

表1 供试土壤基本性质 %

1.2 试验设计

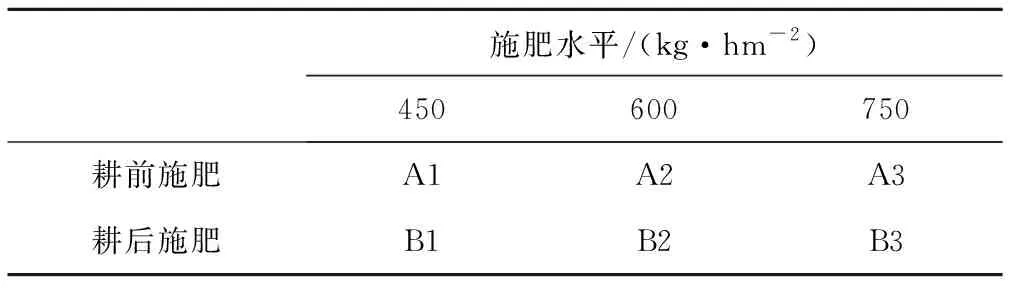

采用对比试验设计,设两个因素、三个水平,见表2。两个因素分别为施肥方式和施肥量。基肥施肥方式为耕前施肥和耕后施肥,耕前施肥为小麦秸秆还田旋耕前将基肥由机械均匀条施撒入,耕后施肥为小麦秸秆还田旋耕后人工均匀撒施。每个施肥方式设3个肥量水平,分别为450、600、750 kg/hm2。试验采用两因素三水平无重复试验设计试验,共计6个处理,每个处理的面积均为7.2 m×18.6 m。各小区灌水量为600 m3/hm2。

表2 试验设计

1.3 测定项目与方法

(1)土壤含水量。在播前(6月18日)、灌水后第一天(6月24日)、苗期(7月10日)、拔节期(7月27日)、抽雄吐穗期(8月15日)和收获(10月2日)取土,取土深度100 cm,每10 cm一层,烘干法测定土壤含水量。

(2)降雨。监测整个玉米生育期的降水情况。

(3)玉米植株性状测定。每个小区挂牌标记10株玉米,在玉米苗期、拔节期、抽雄吐穗期和收获时测定玉米生长指标。

(4)收获与测产。玉米收获时考种测产。

1.4 数据分析

利用Excel和SPSS软件进行数据处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同施肥方式下不同肥量土壤水分动态变化

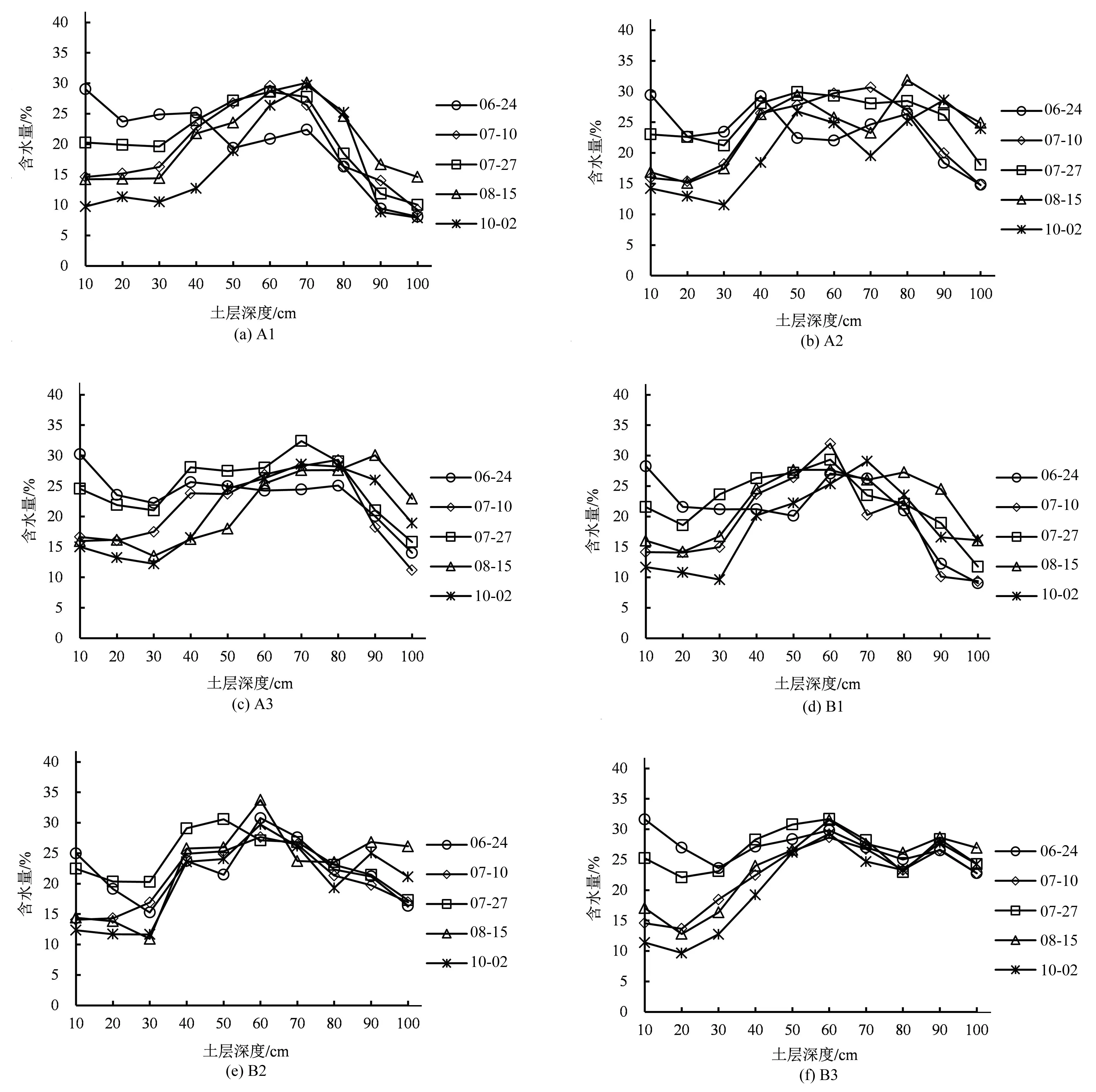

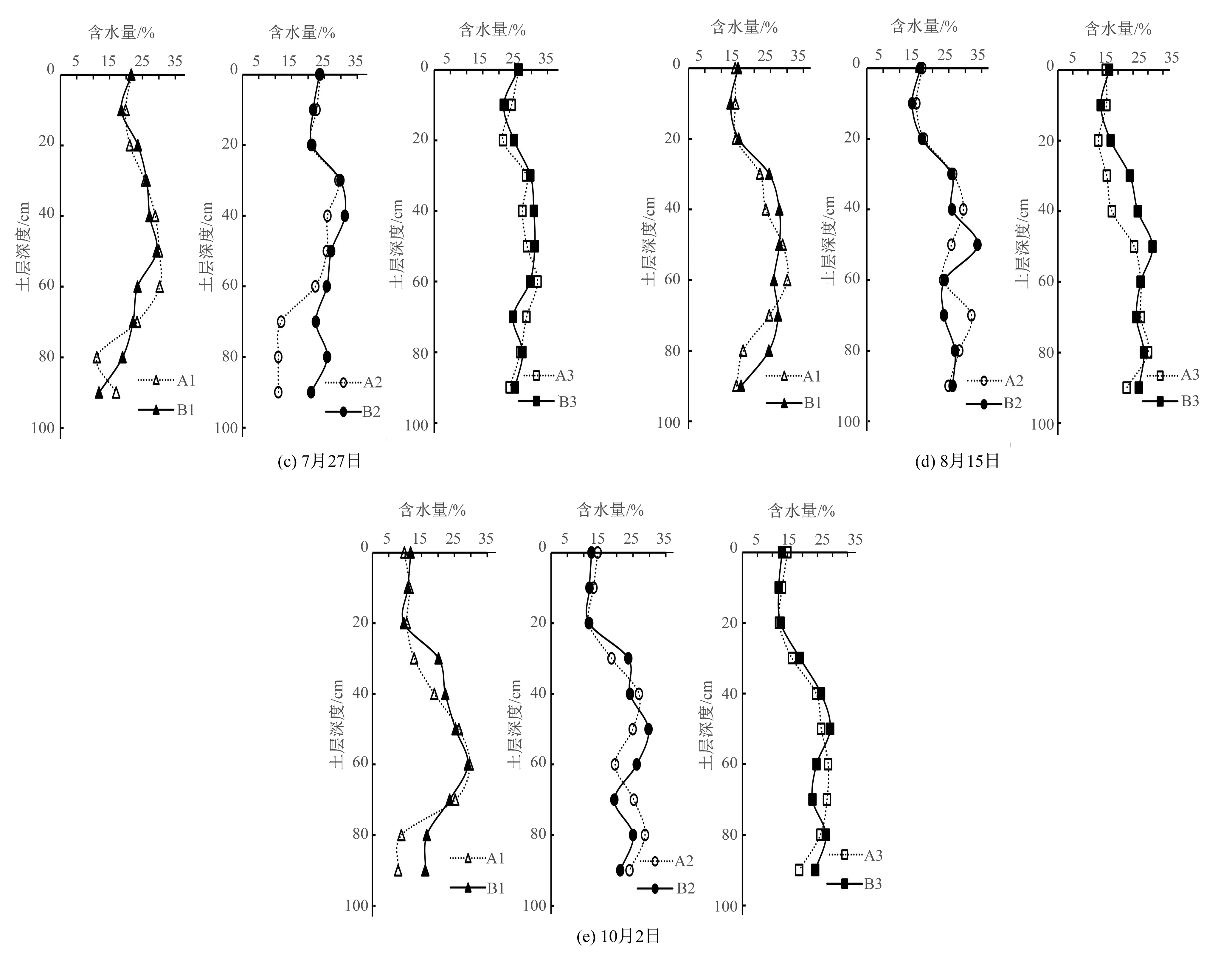

不同施肥方式下,不同施肥量的剖面含水量动态分布曲线(见图1)在不同生育期内变化趋势相似。大致可分为三段,0~30 cm范围土壤含水量在不同生育期差异显著,40~60 cm范围土壤含水量差异其次,70~100 cm范围土壤含水量差异较小。在0~30 cm范围,相同位置土壤含水量表现为6月24日>7月27日>7月10日>8月15日>10月2日;在40~60 cm范围,相同位置土壤含水量表现为7月27日>6月24日>7月10日>8月15日>10月2日;70~100 cm范围土壤含水量随生育期变化不显著。这是因为6月24日为灌后第一天取土,而7月27日正值拔节期,取土前适逢较大降雨,故6月24日和7月27日的剖面含水量分布曲线在上层含量较高;其他时期,因作物蒸腾耗水和土面蒸发耗水,上层和中层土壤含水量基本均呈较小趋势,收获时土壤含水量最低。整体来看,土层中间范围土壤的含水量较土壤上层和下层高,原因可能是耕作层受入渗和蒸发的影响,而下层与90~100 cm土壤质地为砂壤土有关。

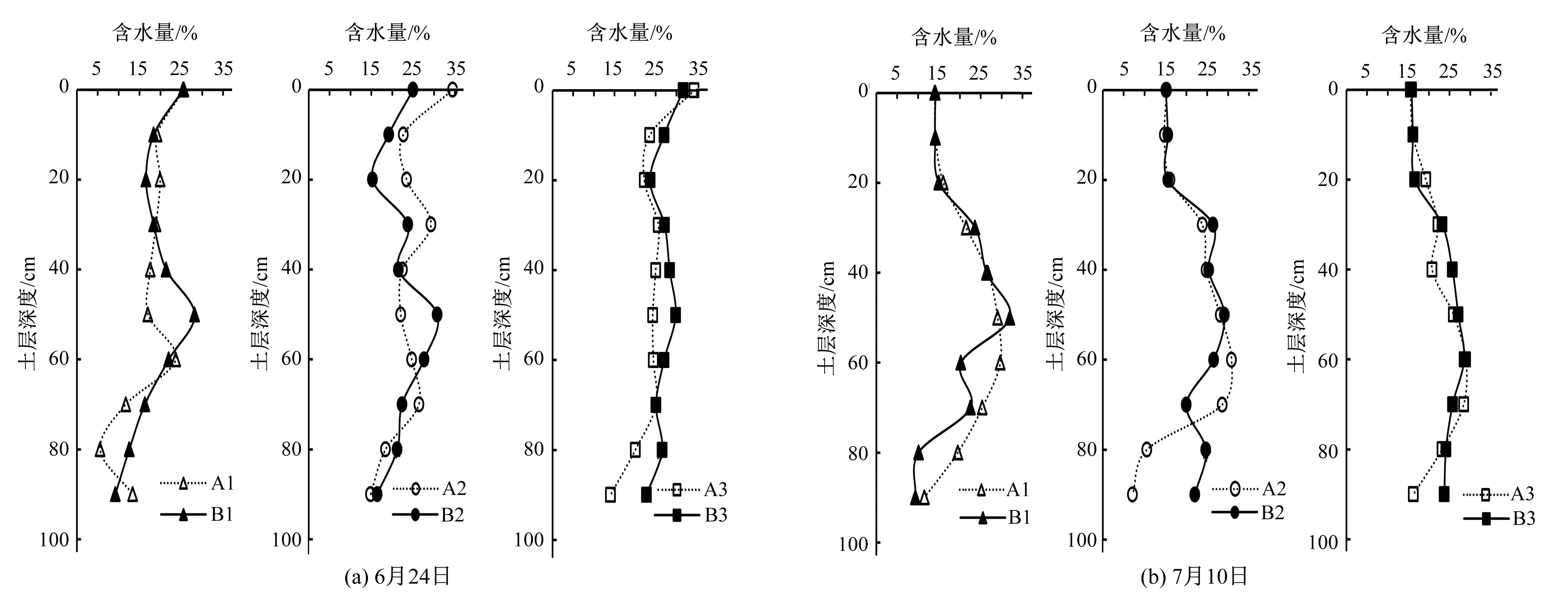

不同生育期基肥施用方式对土壤水分分布的影响在第一次灌水后较明显(见图2),可能因为在耕作层,播前施肥经旋耕后,肥料被较均匀混入土壤耕层,灌水时,土壤中的固体肥料被进入土体中的水分逐渐湿润,肥料附近土壤溶液浓度较高,而离肥料近的土壤水分受溶质(肥料)影响,由于肥料颗粒相对耕层土壤体积可以忽略,所以溶质对水分水势影响很小;而耕后施肥,肥料施到土壤表层,播后灌水时表层肥料遇水溶解,随水分向下运移,并对水分运移产生影响。一些学者研究结果表明[10,13],肥料使用方式和施用量会对促进水分入渗和分布产生影响,有些肥料施入后会促进水分运移,增大相同灌水时间的入渗量。随着生育期进程不同施肥方式的影响向土壤深层推进,当养分逐渐被吸收作物,土壤中肥料减少,肥量对土壤含水量分布的影响亦减小。

图1 不同施肥方式不同肥量土壤水分动态变化

图2 不同生育期基肥施用方式对土壤水分分布的影响

2.2 基肥施用方式和肥量对土壤剖面水分分布的影响

基肥施用方式和肥量对土壤剖面水分分布情况见图3。耕前和耕后施肥土壤含水量在0~30 cm变化剧烈,在30~60 cm变化剧烈程度其次,在60~100 cm变化较小,因此以0~30、30~60和60~100 cm 3个土壤层次来分析基肥施用方式和肥量对土壤剖面中各层土壤水分分布的影响。

0~30 cm土壤层6月24日(灌水后)含水量最高,之后急剧下降,因降雨的原因,在7月27日(降雨后)含水量有所升高,出苗后(7月10日)蒸腾速率加快,土壤含水量下降,7月27日至8月15日,玉米逐渐开始抽穗灌浆,土壤含水量迅速下降,灌浆后玉米生长进入缓慢状态,含水量降至最低。施肥量对该层土壤含水量的影响耕后施肥较耕前施肥明显,耕前施肥土壤含水量大于耕后施肥,在6月24日差异明显,随生育期进程影响减小;施肥量对含水量的影响主要体现在施肥量为600 kg/hm2时,其余两种施肥量差异不明显。

图3 不同基肥施用方式下肥量对土壤剖面水分分布影响

30~60 cm土壤层含水量变化较小,基本稳定在25%左右,耕前施肥方式施肥量影响明显;含水量随生育期呈先升高再降低的趋势,由于7月份降水较多,尤其是7月26日的较大降雨,水分入渗至中间层;耕后施肥含水量大于耕前施肥,尤其施肥量为750 kg/hm2时差异显著。

60~100 cm土壤层含水量随生育期基本呈递增趋势,在8月15日达到最高,施肥量对该层土壤含水量影响较明显。施肥方式对土壤水分影响在450和750 kg/hm2时耕后大于耕前,在600 kg/hm2时耕前大于耕后。

2.3 不同施肥方式和肥量对玉米生长状况的影响

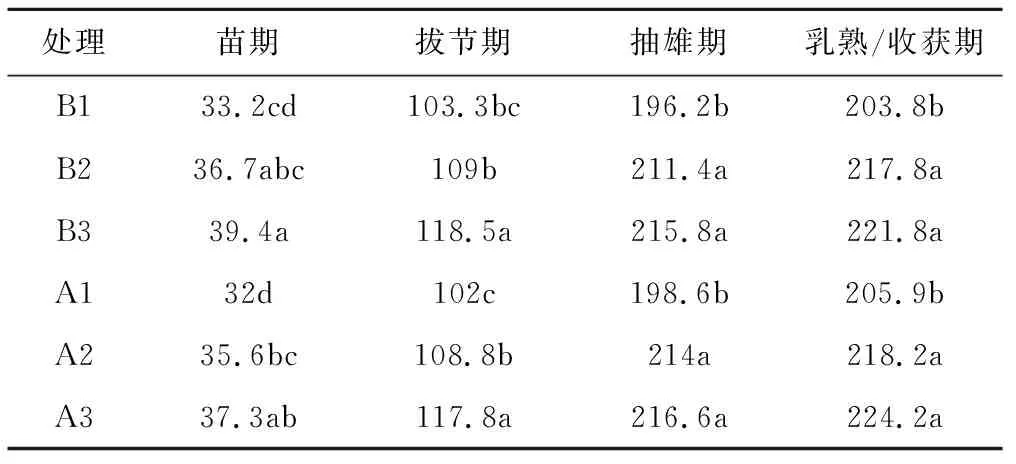

株高在一定程度上反映了植株的营养生长状况,不同施肥方式和肥量下玉米株高的统计分析结果见表3。玉米株高随着生育进程而增加,到乳熟期达到最大值。在生育前期(苗期至拔节期),耕后施肥处理较耕前施肥玉米株高有显著优势,苗期和拔节期分别增加4.16%和0.68%;在苗期,各处理之间的玉米株高呈显著差异,拔节期不同施肥量的株高有显著差异,不同施肥方式无显著差异。抽雄吐穗期以后,耕前施肥处理超过了耕后施肥处理的玉米株高,抽雄期和乳熟期分别增加0.94%和0.77%。抽雄期和收获期,各处理之间株高的差异不显著。这表明,不同施肥方式对玉米株高的影响取决于根系的吸收,在苗期和拔节期,玉米根系较浅,耕后撒施的肥料占主导影响,在抽穗期以后,玉米植株粗壮,根系发达,耕前机械均匀条施的肥料占主导影响。相同施肥方式下,在各生育期随着施肥量的增大,玉米株高呈增大趋势。

表3 不同施肥方式和肥量对玉米株高的影响 cm

2.4 不同施肥方式和肥量对玉米产量的影响

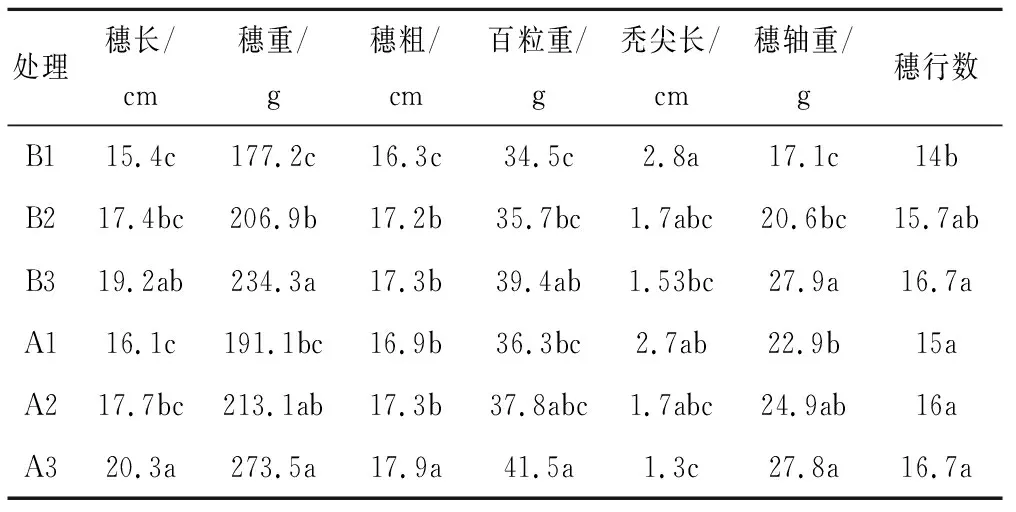

各处理玉米的穗长、穗粗、穗重、百粒重等产量指标见表4。

表4 不同施肥方式和肥量对玉米产量的影响

相同施肥方式下,随施肥量的增加,穗长、穗粗、穗重等指标均呈增大趋势,说明肥料对玉米产量的影响显著。各处理玉米的穗长、穗粗、穗重、百粒重等呈显著差异。与耕后施肥相比,耕前施肥在玉米的穗长、穗重、穗粗和百粒重方面均有所增加,增幅分别为4.00%、9.19%、2.58%和5.48%。耕前施肥方式的穗轴更粗壮一些,穗行数也多,秃尖较短,因此将基肥由机械均匀条施撒入然后再旋耕,可提高植株的生产能力及花后向籽粒的转移能力,从而提高玉米籽粒产量。

3 结 语

(1)耕前撒施再旋耕配750 kg/hm2施肥量的水肥交互效应突出,尤其对耕作层(30~60 cm)影响较明显,对作物生长最有利,能显著提高耗水量及产量。

(2)与耕后施肥相比较,耕前施肥方式将肥料均匀混入土壤耕层,灌水时土壤中的固体肥料被进入土体中的水分逐渐湿润,可使玉米拔节期和灌浆期增加耗水,灌浆前节水,显著提高了水分利用效率。施肥可明显提高土壤含水量,随着施肥量增加土壤含水量增加,水肥相互作用增强。

(3)不同施肥方式对玉米株高的影响取决于根系的吸收,在苗期和拔节期,耕后施肥处理较耕前施肥玉米株高分别增加4.16%和0.68%;在抽穗期和乳熟期,耕前施肥处理超过了耕后施肥处理的玉米株高,分别增加0.94%和0.77%。相同施肥方式下,在各生育期随着施肥量的增大,玉米株高呈增大趋势。与耕后施肥相比,耕前施肥处理在玉米的穗长、穗重、穗粗和百粒重方面均有所增加,经济系数提高,平均增幅分别为4.00%、9.19%、2.58%和5.48%。