基于遥感数据的舟山市土地利用时空格局研究

2018-11-01鲁旭,陈超

鲁 旭,陈 超

(浙江海洋大学 海洋科学与技术学院,浙江 舟山 316022)

土地是城市发展的物质基础,是一种供不应求的资源,土地资源的可持续利用有利于促进地区经济的可持续发展[1-2]。土地利用信息的获取与更新是土地管理的基本工作,也是土地资源利用中进行科学决策与规划的依据[3-4]。传统的土地监测以人工调查和徒步丈量为主,虽然精度较高,但费时费力,而遥感技术在时效性、经济性、准确性方面都具有明显的优势,自20世纪70年代以来便被广泛应用于土地监测[5]。

基于遥感技术的土地利用动态变化监测是指对多时相遥感影像进行分类,获得研究区域一段时间内土地利用变化的类型、数量、空间等信息[6]。利用长时间序列的卫星影像,遥感技术在国内外的土地监测中得到了广泛应用,例如:刘一凡等[7-10]以Landsat影像为数据对焦作市、武夷山市、上海市和济宁市的土地利用动态变化进行了监测,白晓燕等[11-14]采用SPOT影像分析了东江流域、珠江口湾区、黄河三角洲和汉川市的土地利用演变进程;Hegazy等[15-19]利用Landsat和SPOT数据对埃及达卡利亚省、卢旺达北部地区、伊朗纳加代市、美国亚特兰大都市区、越南顺化市的土地利用变化进行了研究。

舟山市成立于1987年,是中国第一个以群岛建制的地级市,2011年成立“舟山群岛新区”,也是中国首个以海洋经济为主题的国家战略层面新区。舟山市属于海岛丘陵地貌,陆域面积狭小且分散,土地资源非常稀缺。新区成立后舟山经济迅速发展,常住人口持续增加,导致土地资源供求矛盾日益突出,因此土地资源稀缺已成为制约其经济发展的重要因素[20]。然而,对舟山地区长时间序列的土地动态变化的研究相对匮乏。因此,本研究对1984—2016年间7期Landsat影像进行监督分类,并从数量、空间、转移特点三方面分析舟山市32年间的土地利用时空格局,从而有助于了解舟山市的土地利用时空格局演变特点,对合理配置土地资源、提高利用效率、维护经济可持续发展具有重要意义。

1 基于多时相遥感数据的土地利用分类与时空格局分析

图1 土地利用分类与时空格局分析技术路线Fig.1 Technical flow chart of land use classification andspatial-temporal pattern analysis

如图1所示,基于遥感数据的土地利用时空格局研究,主要包括图像预处理、图像分类、时空格局分析。首先,获取覆盖研究区的卫星影像数据,并对原始影像进行辐射定标、大气校正、图像裁剪等预处理;然后,根据需求确定土地利用类别,选择训练样本,执行监督分类,并对分类结果进行精度评价;最后,综合不同时期土地利用分类结果,从数量、空间、转移特点三方面分析各类土地的时空格局。

2 研究区及数据

2.1 研究区

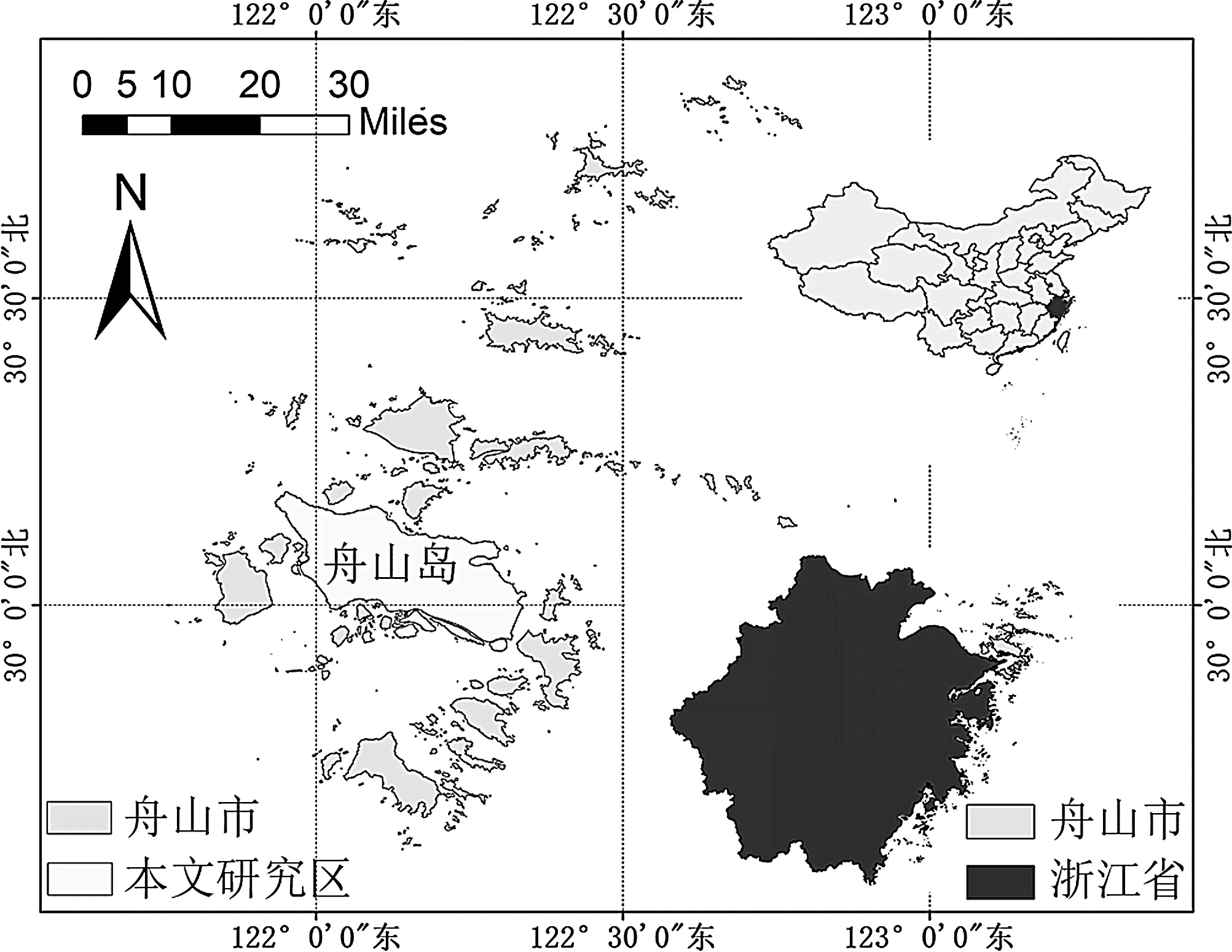

图2 研究区位置Fig.2 Location of research area

舟山群岛位于东海之滨,西临杭州湾、北接上海市(见图2),拥有丰富的海洋经济资源和良好的区位优势。舟山群岛共有大小岛屿1 390个,陆域总面积1 440.12 km2。舟山岛是舟山群岛新区的第一大岛,东西长44 km,南北宽18 km,面积为502.65 km2,是舟山市的行政和经济中心。本文研究区包括舟山岛以及与舟山岛邻近的开发强度较高的长峙岛、岙山岛、小干岛、鲁家峙岛、钓山岛(里钓、中钓和外钓)。

2.2 数据

Landsat是美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)发射的陆地卫星系列,从1972年以来已经发射了8颗,具有时间序列长、应用成熟的特点。根据目前数据源状况和本文研究需求,选用了7幅云量小于5%、成像效果良好的Landsat卫星图像,时间间隔在5年左右,总时间跨度为32年,图像空间分辨率均为30 m,具体信息见表1。

表1 Landsat卫星图像数据信息Table 1 Information of Landsat satellite image data

3 遥感影像分类

3.1 图像预处理

图3 预处理后影像(假彩色合成)Fig.3 Preprocessed image (false color synthesis)

图像预处理包括辐射定标、大气校正和数据剪裁三部分。首先,利用定标参数将数字量化值转化为实际地物辐射亮度值。然后,使用FLAASH模型进行大气校正,消除由大气吸收和散射引起的辐射误差。最后,根据所需研究区对影像进行裁剪,获得舟山岛、长峙岛、岙山岛、鲁家峙岛、小干岛和钓山岛的影像,剪裁后结果如图3所示。由于研究区四周环海且存在扩张现象,为了获取研究区边界变化情况,剪裁区域略大于实际边界,包括边界外部分海域,这在后期处理中剔除。

3.2 图像分类

3.2.1 确定地物种类

在进行图像分类前需要先确定研究区内的土地利用类型。由于岛屿中心分布有大量丘陵,研究区内的地物空间分布较为离散,受空间分辨率限制,将研究区内土地利用类型整合成6类:建设用地、林地、水体、农田/草地、裸土、滩涂。其中,建设用地包括城乡居民用地、工业用地、交通水利用地,林地包括树林、灌木、果园,水体包括湖泊、水库、池塘、地表径流,裸土包括裸地、裸露山体、建设中的土地,滩涂包括滩涂、盐田、水产养殖用地。

表2 分类精度列表Table 2 Classification accuracy list

3.2.2 监督分类

采用监督分类法对图像进行分类。首先,选取训练样本,保证训练样本可分离度在1.8以上。然后,选择最大似然法执行监督分类。最后,对分类结果进行后处理,结合手动修改,以改正明显错误的分类。

3.2.3 精度评价

精度评价是检验分类效果的重要手段。利用Google Earth历史影像功能,通过对比同时期的影像选择一组新的样本用于精度评价。分类精度平均值为82.31%,Kappa系数均值为0.78,见表2。

4 时空格局演变分析

4.1 数量变化分析

不同时期各类型土地面积如表3和图4所示。

表3 各土地利用类型面积Table 3 Area of each land use type km2

图4 不同年份土地利用类别面积Fig.4 Area of each land use type in different years

研究期间,研究区内建设用地面积持续增加,滩涂面积持续减少;农田/草地及林地面积均有较大波动,前者总体呈减少趋势,后者总体呈增加趋势;水体面积在2011年之前变化较小,2011年后明显增加;裸土面积以先增后减的趋势波动。具体分析如下。

1)建设用地面积呈持续增长趋势,按其增长速度可划分为两个阶段:1984—2005年,建设用地以2.13 km2/年的速率增长,21年间面积增长幅度达228.22%;2005—2016年,以6.11 km2/年的速率增长,11年间增长幅度达104.70%。总体而言,建设用地面积增加111.86 km2,增长幅度为571.88%,年增长速率为3.50 km2,年变化率为17.87%。

2)林地面积有上下波动但总体呈增加趋势,1984—2005年,林地面积处于波动上升阶段,21年间增长39.59 km2,增长幅度为18.79%;2005—2011年面积明显减少,减少23.48 km2,减少幅度为9.38%;2011—2016年无明显变化。32年间林地面积增加16.07 km2,增长幅度为7.63%,年变化率为0.24%。

3)水体面积在2011年之前数量变化较小,2011年后明显增加,2011—2016年增长5.15 km2,增长幅度为85.40%。32年间水体面积增加5.55 km2,增长幅度为98.58%,年变化率为3.08%。

4)农田/草地面积有上下波动但总体呈减少趋势,1984—1990年减少16.31 km2,减少幅度为7.39%;1990—1999年数量较为稳定,增加2.92 km2,增长幅度为1.43%;1999—2005年明显减少,减少59.41 km2,减少幅度为28.66%;2005—2011年增加30.21 km2,增长幅度为20.43%;2011—2016年减少19.07 km2,减少幅度为10.71%。32年间农田/草地面积减少61.66 km2,减少幅度为27.94%,年变化率为-0.87%。

5)裸土面积变化波动较大,呈先增后减的波动趋势,1984—1990年、1999—2005年、2011—2016年3个时期处于增长状态,增长面积分别为22.62、27.34、4.37 km2,增长幅度分别为113.96%、332.20%、27.47%;1990—1999年、2005—2011年处于减少状态,减少面积分别为34.24、19.66 km2,减少幅度为80.62%和55.27%。32年间裸土增加0.43 km2,增长幅度为2.17%,年变化率为0.07%。

6)滩涂面积不断减少,32年间滩涂面积减少27.41 km2,减少幅度为93.39%,年变化率为-2.92%。

4.2 空间变化分析

4个时期地物空间分布如图5所示,通过对比分析总结出研究区地物空间变化的主要特点如下。

图5 土地利用分类结果Fig.5 Results of land use classification

1)建设用地沿岸扩张,农田/草地空间分布趋于离散。由1984年分类结果可知,舟山岛南部沿岸平原有2个主要的建设用地中心点,北部丘陵间盆地有3个较小的中心点。在建设用地的扩张过程中,首先,沿着舟山岛南部两个主要中心点之间的平原进行扩展,同时其余各个中心点也不断扩大。然后,逐渐扩张至西南沿岸平原、东部岸线围垦区及研究区南部诸岛之上。最后,扩张至北部沿岸平原及北部岸线围垦区。与之相对应的是沿岸平原连片分布的农田/草地减少,其空间分布趋于离散。研究初期农田/草地连片地分布于舟山岛沿岸的平原和山间盆地,随着建设用地的扩张,舟山岛东部沿海平原农田/草地迅速减少,从2016年分类结果可知,研究末期农田/草地大多分布在舟山岛的西北部及西南部沿海平原及丘陵之间的盆地,整体空间分布趋于离散。

2)林地空间变化小,裸土空间变化很大。林地是研究区内面积占比最高(40%以上)的地物类型,广泛地分布于各个岛屿的山地、丘陵之上,由于坡度较大,开发难度大、成本高,因此林地保护良好,空间分布变化较小。裸土往往作为土地功能转变的过渡状态,因此空间分布变化很大。早期,裸土多位于丘陵之上及山间盆地;后期,随着植树造林及各类建设项目的推进,裸土主要分布于平原及沿海岸地区。

3)沿海岸地区,滩涂减少,水体增加。研究初期,舟山岛的北部沿岸及研究区南部各个岛屿周围都分布有大量滩涂,经过32年的围垦开发,滩涂面积锐减,现存的少量滩涂主要位于舟山岛的西北部及小干岛的西部。研究区内水资源匮乏,地表径流短促,水资源补给主要靠水库储存降水,水体大多为水库水体。研究初期水体主要位于林地之间,部分平地水库位于平原;2011年后围海造田进程加快,部分通过围填海新增的土地转化为水体,舟山岛西北部及东北部沿岸地区水体明显增多。

4.3 土地转移分析

4.3.1 土地利用类型转换面积分析

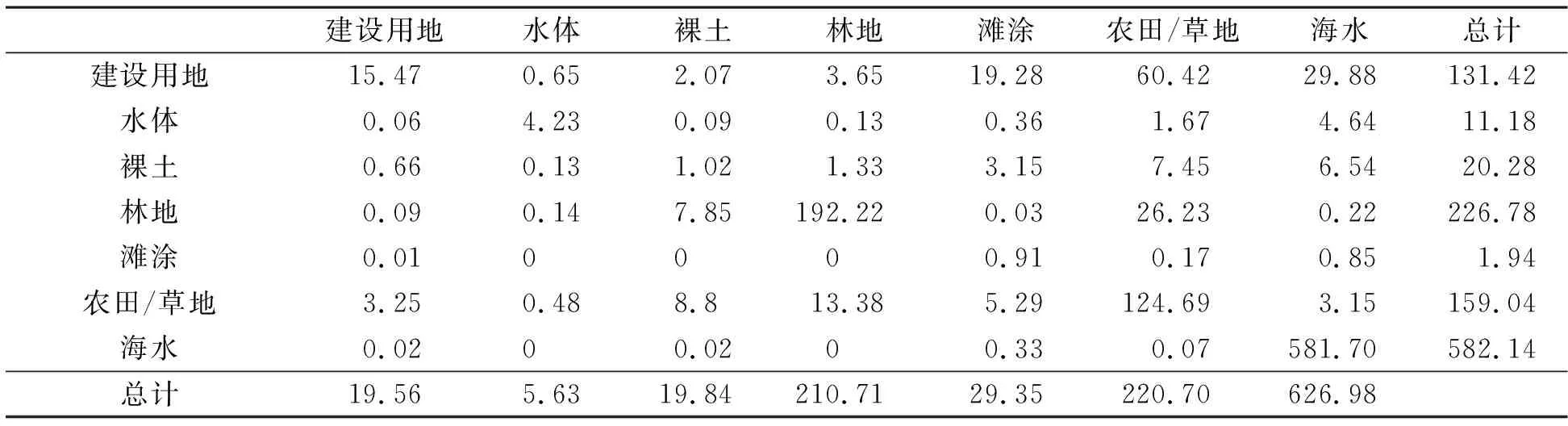

利用叠加分析,获得1984—2016年研究区内土地利用转移矩阵,见表4。矩阵中,“海水”表示研究区边界外的海水,受潮汐影响,边界提取时存在一定误差,因而出现部分地物1984年在研究区内,而2016年不在研究区内。

表4 1984—2016年土地利用转移矩阵Table 4 Land use transition matrix from 1984 to 2016 km2

注:矩阵中数字表示各个土地类型间相互转化面积,行表示2016年时各土地类型的转入构成,列表示1984年各土地类型的转出构成。

由表4可知,研究区内建设用地和水体面积明显增加,农田/草地和滩涂面积明显减少,研究区内土地利用类型转换主要特征是由农田/草地和滩涂转出为建设用地,农田/草地与林地间的相互转换,以及通过围填海将海水转化为建设用地、裸土、水体,具体分析如下。

1)2016年建设用地中,45.97%来自农田/草地,22.74%来自围填海新增的土地,14.67%来自滩涂,这表明建设用地扩增主要手段是侵占农田/草地和围填海。

2)林地转出18.49 km2,转出类型主要是农田/草地(72.36%)和建设用地(19.74%)。有34.56 km2的其他类型转入为林地,来源绝大部分是农田/草地(75.90%)和裸土(22.71%)。

3)2016年水体中,41.50%来自围填海新增土地,14.94%来自农田/草地,3.22%来自滩涂,可见,水体面积的增加方式主要是围填海和开发农田/草地。

4)农田/草地转出96.01 km2,主要转为建设用地(62.93%)、林地(27.32%)和裸土(7.76%),有34.35 km2其他类型转入为农田/草地,其中林地、裸土、滩涂、建设用地分别占38.95%、25.62%、15.4%、9.46%,还有9.17%来自围垦新增土地。

5)滩涂转出28.44 km2,主要转出为建设用地(67.79%)、农田/草地(18.6%)和裸土(11.08%)。

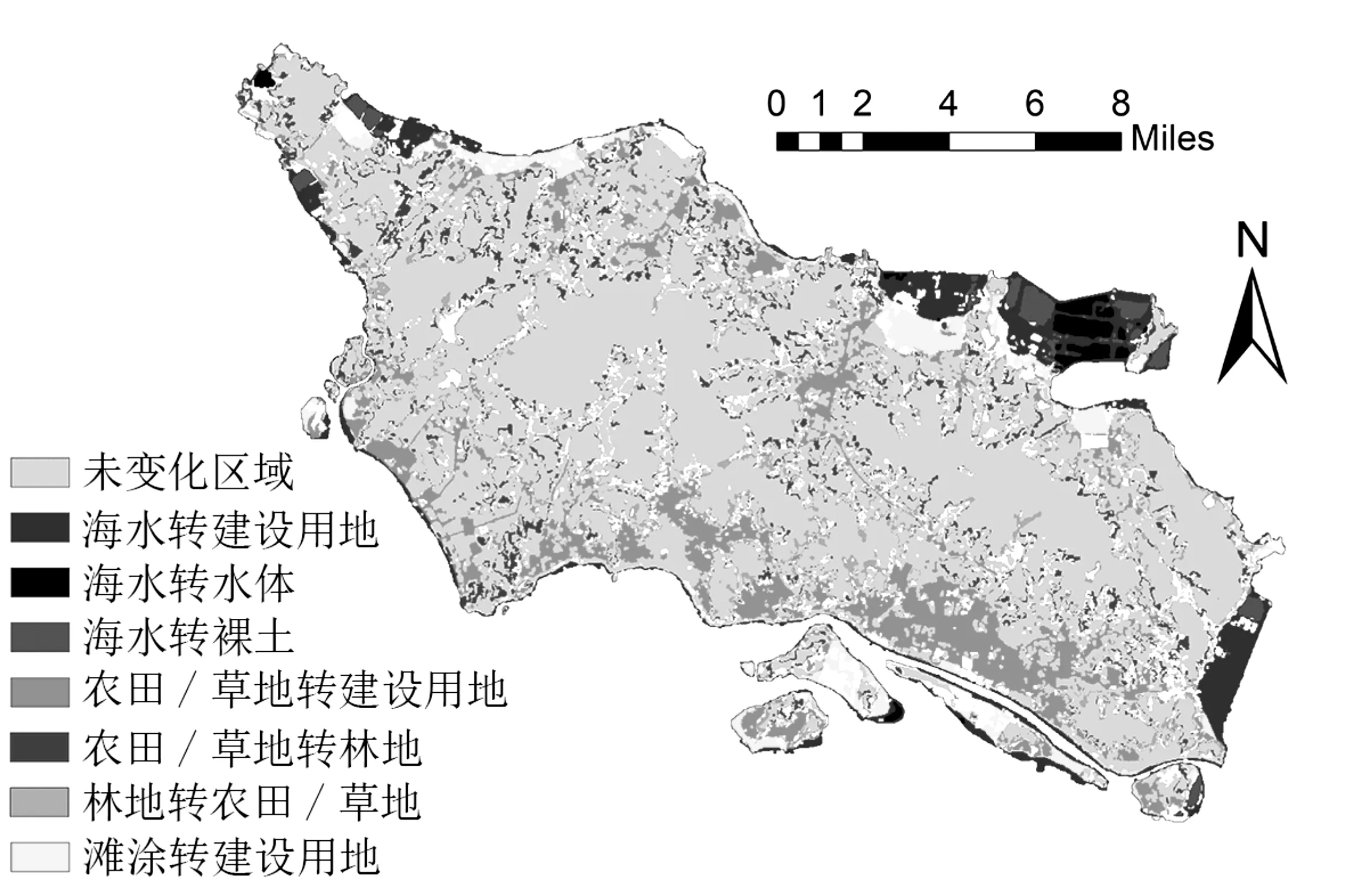

4.3.2 土地利用类型转换空间分析

主要的土地利用类型转换空间分布如图6所示,由于岛内丘陵地区不易开发,研究区内土地转移大多位于各个岛屿沿海岸地区。农田/草地转建设用地主要发生在舟山岛南、北部沿岸,中部平原,以及其余岛屿的沿海岸平原,其中舟山岛南部岸线范围最大,是这一转移类型的主要分布区域。滩涂转建设用地在各个岛屿沿海岸均有分布,大范围的转移主要位于舟山岛北部、长峙岛、小干岛和岙山岛。农田/草地与林地之间的转换在舟山岛丘陵边缘地区最为明显,总体而言,林地转农田/草地主要位于舟山岛南部,而农田/草地转林地主要位于舟山岛西部。海水转建设用地和裸土主要位于舟山岛东部以及东北、西北部,海水转水体主要位于舟山岛的东北、西北部以及长峙岛的东南部。

图6 土地转移空间分布示意Fig.6 Spatial distribution of land transfer

4.4 围填海分析

图7 1984—2016年围填海扩增区域位置示意Fig.7 Location of reclaimed land fromsea from 1984 to 2016

舟山市陆域总面积小,土地资源匮乏,围填海是缓解土地供给压力的重要手段。通过围填海(包括滩涂围垦及促淤后再围垦),研究区内滩涂被转移成以建设用地为主的其他土地利用类型,各个岛屿沿海岸存在不同程度的向海扩张。32年间,研究区内滩涂面积减少27.41 km2,减少幅度为93.39%,同时,新增土地面积45.28 km2,研究区总面积增加,增长幅度为8.87%。围填海新增土地的空间位置如图7所示,舟山岛的西北部、北部、东部以及研究区南部各个岛屿沿海岸有明显的扩张。新增土地中,65.99%转化为建设用地,14.44%转化为裸土,10.25%转化为水体,6.96%转化为农田/草地,滩涂和林地的比例分别为1.88%和0.49%。围填海为舟山市建设发展提供了宝贵的土地资源,但对海洋生态环境及近岸水动力环境具有明显影响。滩涂是多种生物的栖息地,大规模围垦使得滨海湿地减少,生物多样性遭到破坏[21]。围垦区沿海岸新增大量临港工业,其生产过程均会不同程度地对近岸海水产生污染[22]。此外,围垦工程会改变附近区域的潮汐、波浪等水动力条件,进而影响泥沙输运格局、改变沿岸冲淤趋势,不合理的围垦工程影响滩涂资源的可持续开发,并给周围港口水道的航运功能带来负面影响[23]。

5 结 论

以遥感影像为数据源,利用监督分类的方法获得舟山市土地利用信息,通过7个时期分类结果对比分析了舟山市近32年来土地利用时空格局演变特点。研究结果表明:1)研究区内林地数量众多,舟山市发展过程中林地保护良好,总体而言,面积略有增加,空间分布变化很小;2)研究区内建设用地面积持续增加,32年间增幅达到571.88%,建设用地由舟山岛南部平原2个主要中心点,以“先南、后东、再北”的趋势逐步扩展至舟山岛沿海岸的各个平原及研究区南部岛屿之上,侵占农田/草地和围海造地是建设用地扩张的主要途径;3)随着建设用地的扩张,分布于舟山岛沿海岸平原及山间盆地的连片农田/草地逐步被侵占,总面积减少27.94%,现存的农田/草地主要位于舟山岛西半部沿海岸平原及中心区域的山间盆地,空间分布趋于离散,农田/草地的数量及空间分布合理性均有下降;4)通过围填海,研究区内滩涂面积减少93.35%,主要转化成建设用地,同时,新增土地45.28 km2,研究区总面积增长8.87%,围填海是舟山市扩展发展空间的重要方式,但对沿海岸生态及环境产生了较大负面影响。

需说明的是,本研究受图像分辨率及研究区地物分布特点的限制,草地与农田无法分离,海陆边界处分类精度较低;同时未深入探讨土地利用变化对区域环境及社会生产活动产生的影响,因此,有待后续进一步研究。