卧龙自然保护区人工种植大熊猫可食竹环境适应性初步研究

2018-10-31黄金燕李文静张明春蔡水花李晓燕黄圣杰徐亚琳周世强周小平李德生张和民

黄金燕 李文静 刘 巅 张明春 谢 浩 蔡水花 李晓燕黄圣杰 徐亚琳 周世强 周小平 李德生 张和民

(1中国大熊猫保护研究中心大熊猫国家公园珍稀动物保护生物学国家林业和草原局重点实验室四川都江堰611830;2四川卧龙国家级自然保护区管理局四川卧龙623006)

大熊猫 (Ailuropoda melanoleuca)是世界上最可爱的动物之一,为中国特有的国家一级保护珍稀动物。第4次全国大熊猫调查显示,大熊猫野外种群数量仅为1 864只,呈岛屿状自然分布于中国四川、陕西和甘肃偏僻的崇山峻岭中。大熊猫以竹子为主食,野外自然分布区主食竹种有56种,加上偶食竹种,可食竹种数量达11属64种[1]。大熊猫可食竹的引种栽培试验研究始于20世纪70年代岷山山系糙花箭竹 (Fargesia scabrida)、缺苞箭竹 (Fargesia denudata)和80年代邛崃山系冷箭竹 (Bashania faberi)等大熊猫主食竹大面积开花死亡之后,四川省林科院等单位为增加大熊猫栖息地可食竹的多样性,于20世纪80—90年代在王朗自然保护区、宝兴硗碛乡泥巴沟和卧龙自然保护区的山地暗针叶林、亚高山针叶林、山地常绿阔叶林、人工林和灌木林等多林型中系统地进行了大熊猫可食竹 (多为主食竹)引种栽培对比试验[2-7];郭建林[8]在20世纪80年代中期用引自卧龙自然保护区的3种大熊猫主食竹在白水江自然保护区森林中进行了引种试验;周世强等[9-12]对卧龙自然保护区2002年建立的大熊猫竹子基地所栽培竹种的成活率、发笋率、种群密度、生物量等生长发育特性进行了研究,分析了抚育管理成效。前述分别在森林和耕地进行的引种栽培工作为大熊猫可食竹引种栽培、基地建设并扩大野生大熊猫和大熊猫圈养种群的可食竹资源提供了技术参考。中国大熊猫保护研究中心是拥有大熊猫人工种群最大的迁地保护机构,为了更好地为圈养种群提供食物、做好大熊猫迁地保护工作和保护大熊猫野生食物资源,于2013年根据 “5.12”地震后卧龙自然保护区农业搬迁区域规划建设了圈养大熊猫竹子基地,人工种植7种大熊猫可食竹,当年秋季对种植的竹子进行样方调查,以比较各竹种在当地的环境适宜性与生长差异,本文对调查结果进行了总结。

1 种植地概况

竹子种植区位于四川卧龙国家级自然保护区耿达镇幸福沟一村四组 “5.12”汶川大地震震后农户集中搬迁区的大面积宜林撂荒地,海拔1 854~2 230 m,属于森林土壤垂直分布带的山地棕壤分布区[13],生境基本一致,适宜于某些竹种的生长。

卧龙国家级自然保护区在中国气候区划上属于青藏高原气候区,西风急流南支和东南季风控制着该地区的主要天气过程。其气候夏季凉爽多雨,冬季寒冷干燥;年均气温9.8℃,7月份平均气温17℃,1月份平均气温-1.7℃;年降雨量861.8 mm,68.1%的雨量集中于5—9月,干湿季节明显,年均空气相对湿度80%,夏季相对湿度较大,冬季相对湿度较小[14]。

2 材料与方法

2.1 母竹种苗来源与栽植技术

种植的竹子共7种。其中,拐棍竹 (Fargesia robusta)、油竹子 (F.angustissima)和蓉城竹(Phyllostachys bissetii)种苗来自当地保护区;篌竹(Ph.nidularia)、八月竹 (Chimonobambusa szechuanensisvar.szechuanensis)、刺黑竹 (Ch.neopurpurea)和斑苦竹 (Pleioblastus maculatus)种源则分别引种自汶川县三江乡、雅安市荥经县龙苍沟泡草湾、崇州市九龙沟和雅安市雨城区碧峰峡镇。竹子种植总面积20 hm2,其中拐棍竹、斑苦竹、蓉城竹各约4.6 hm2,八月竹、刺黑竹各约2 hm2,篌竹和油竹子各约1 hm2。

拐棍竹和八月竹自然分布海拔较高,在大熊猫的现存自然栖息地范围内,为野生大熊猫主食竹;其余5种竹子分布海拔较低,不在现有大熊猫自然栖息地内,野生大熊猫因周边为居民区而很少进入竹林中取食,或竹子资源距离太远大熊猫在正常情况下无法达到而不能取食,但可以作为可食竹提供给圈养大熊猫人工种群食用。

2.2 竹子栽植技术

为了保证竹子栽植的成活率,项目设计时对母竹种苗质量、运输、栽种时间、种植穴的大小 (长、宽、深)、株行距、生根粉使用、抚育管理等竹林营造与管护技术做出了规定。母竹要求竹秆保留带叶活枝2~4节,地下部分要带有活力的芽和大量根系,挖取母竹时有现场管理人员进行技术指导以保证种苗的质量;种苗当天采挖当天完成从种源地到栽植地的运输;栽植时间为2013年4月底至5月初,种苗达到栽植地的第2天完成种植;栽植时有技术人员现场进行技术指导;品字形挖穴,穴的长、宽、深均为50 cm,清除穴中石块;大多数地块按株行距2 m×2 m进行栽植,部分地块按1 m×1 m的株行距栽植,当土壤中有较大石头时种植株行距或增或减而有所调整;栽植后用ABT生根粉100 mg/kg水溶液浇灌以促进地下茎、根、芽尽快恢复生长,以提高栽植成活率;栽植后定期浇水,适时抚育清除杂草。

2.3 调查与分析方法

在各竹种种植区分别设置10 m×10 m样方,调查记录7种竹子的种植成活与生长发育情况,调查统计指标包括母竹成活丛数 (一穴竹子称为一丛)与死亡丛数、母竹竹秆成活株数与死亡株数、母竹存活枝条节数、当年新生竹成活数量与死亡数量、当年新生竹的基径与高度等。

利用IBM SPSS Statistics 22.0软件分析相关调查数据。

3 结果与分析

人工种植竹子的环境适应性反映了竹子对环境的适应能力,这与其自身的生态生物学特性密切相关,同时也反映外界生存环境对所种植竹子的影响大小。种植的7个竹种分属于竹亚科4个不同的属,其生态生物学特性各有特点,彼此之间存在差异。各竹种的环境适应性主要通过竹子成活率、发笋数量与新笋存活率、生长等指标进行判断,而竹种的生长差异则主要体现在秆高和基径等指标上。

此外,造林技术在一定程度影响竹子造林成活率,但经验表明不同的株行距不会影响种植当年竹子的成活与发笋情况。在环境条件和造林技术基本一致的情况下,种植竹种的成活率、发笋率及成竹率的差异主要由其生态生物学特性而定。

3.1 竹种成活率

调查结果显示,7种竹子的种植成活率分别是:八月竹为90.71%,篌竹为91.18%,蓉城竹为95.63%,油竹子为84.25%,斑苦竹为84.22%,拐棍竹为88.98%,刺黑竹为60.56%。可见,刺黑竹成活率最低,其它竹种的成活率均在84%以上,达到了工程造林所要求成活率,表明除刺黑竹外其余各竹种能够适应当地的生存环境。各竹种中,拐棍竹、蓉城竹和油竹子为当地乡土竹种,篌竹引种至当地的时间较长,已经适应了当地的环境条件,因此这些竹种的种植成活率较高;八月竹、斑苦竹、刺黑竹种苗来自域外,但仅刺黑竹成活率较低,究其原因可能为种植地海拔较其种源地海拔高1 000 m,环境差异大。

统计分析显示,各竹种的成活率不为正态分布且方差不齐,故经非参数检验之Kruskal-Wallis检验,其显著性P=0.016<0.05,表明竹种之间的成活率存在显著差异;竹种之间两两比较结果显示,刺黑竹与蓉城竹的种植成活率间有显著差异 (调整后的P=0.007<0.05),而其它竹种成活率两两间不存在显著差异 (调整后的P均大于0.05)。

3.2 竹种发笋量与存活率

调查时各竹种的发笋数量是不同的,这是各竹种适应环境的结果,受其生态生物学特性的控制。由于种植密度有所不同,前述每公顷土地上的发笋数量不能准确反映不同竹种发笋量的真实差异,基于在种植的最初几年临近穴的竹子之间几乎不存在相互影响,因此这里以每100穴 (丛)竹子的发笋数量来判断各竹种发笋情况的差异。调查结果表明(表1),以拐棍竹和蓉城竹发笋数量相对较多,其次是油竹子、八月竹和篌竹,最少的是斑苦竹和刺黑竹。从平均每100丛母竹发笋数量来看,从多到少依次为拐棍竹>油竹子>蓉城竹>篌竹>八月竹>斑苦竹>刺黑竹。拐棍竹、油竹子与蓉城竹这3个乡土竹种种植前期休眠芽萌发相对较多而发笋数较多,但同样为乡土竹种的篌竹则相对较低;在外来引种竹种中,八月竹生长表现好,每100丛母竹发笋数最多,仅略低于乡土竹种篌竹,而刺黑竹和斑苦竹则发笋数量较少,表现较差。表明刺黑竹和斑苦竹环境适应能力相对较差,引种地生态环境不能较好满足其生态生物学特性的要求;但斑苦竹的种植成活率较高,说明其适应能力强于刺黑竹,其长期表现还有待进一步观察。

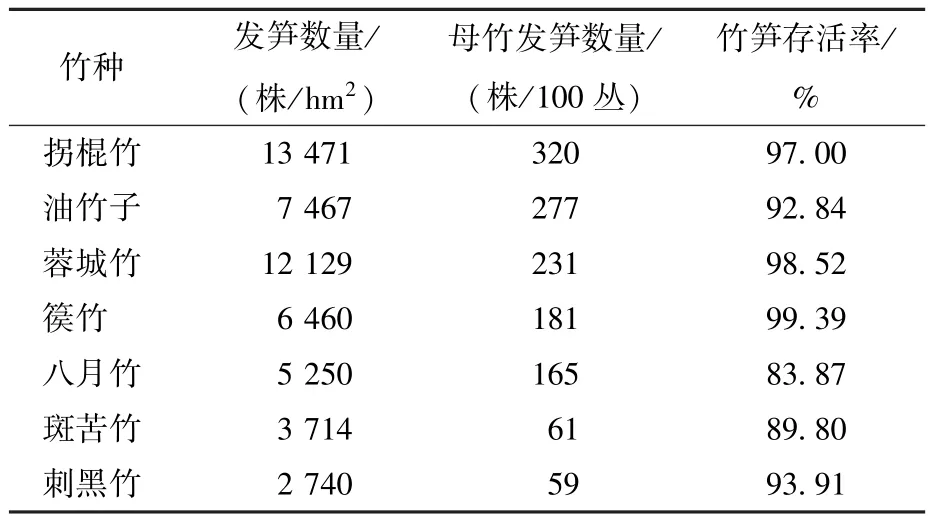

表1 各竹种发笋数量及其存活率

竹笋存活率是成活竹笋数量与所发竹笋总数之比,是竹种当年所发竹笋中能够成活并长成竹子的比率。调查结果表明,种植的7种竹子竹笋存活率较高,均在83%以上,篌竹、蓉城竹和拐棍竹的存活率最高,达97%以上,油竹子、刺黑竹次之,最低的为八月竹和斑苦竹;新生竹的存活率可能与其植株个体大小有关,植株个体越高大如八月竹和斑苦竹在生长过程中所需营养越多,种植初期由于竹子在恢复生长之中,形成的营养物质较少而无法满足竹子增高长粗的需要,从而使竹子在生长发育过程中出现较多的死亡。

统计检验显示,种植当年各竹种所发笋的存活率不为正态分布且方差不齐 (P<0.05),非参数检验两两比较显示仅八月竹与蓉城竹间存在显著差异(调整后的P=0.007<0.05),而其它竹种两两间存活率不存在显著差异 (调整后的P均大于0.05)。

3.3 各竹种竹秆基径与秆高生长

引种竹种的生长差异是竹子生态生物学特性与环境共同作用的结果。各竹种竹秆基径与秆高的调查统计结果显示 (表2),各竹种竹秆基径存在差异,以八月竹的基径最大,为0.858 cm,其次是斑苦竹,为0.662 cm,拐棍竹最小,仅为0.265 cm;竹秆生长存在差异,以八月竹最高,为88.4 cm,其次为斑苦竹,高为64.8 cm,拐棍竹最矮,为22.0 cm。可见,八月竹与斑苦竹在种植当年新生竹的基径与秆高均较大,而拐棍竹由于不饱满的休眠芽萌发产生了较多的纤细矮小新生竹,使得其基径与秆高平均值较低。

表2 各竹种竹秆生长指标

统计检验显示,各竹种种植当年的秆基径和秆高数据不为正态分布,且方差不齐 (P=0.000<0.05),故采用非参数检验——Kruskal-Wallis检验各竹种秆基径和秆高生长的差异显著性。检验结果表明:各竹种基径生长存在显著差异 (P<0.05),而竹种间两两比较结果表明,除刺黑竹—油竹子、刺黑竹—篌竹、篌竹—油竹子、篌竹—蓉城竹外,其它竹种间的基径存在显著差异;各竹种秆高生长也存在显著差异 (P<0.05),竹种之间,除刺黑竹—篌竹、篌竹—蓉城竹、篌竹—油竹子、蓉城竹—油竹子、斑苦竹—八月竹竹种间秆高生长无显著差异外,其它竹种间秆高生长均存在显著差异 (P<0.05)。

4 竹种适应性评价

从竹种种植的成活率看,八月竹、篌竹、蓉城竹、油竹子、斑苦竹和拐棍竹成活率高,而刺黑竹种植成活率低,故引种时需注意引进竹种的种源地与种植地的环境相似性;从种植当年竹子发笋数量来看,刺黑竹与斑苦竹发笋较少;从高、径生长看,八月竹、斑苦竹表现较好,但发笋死亡率较高。综合引进竹种的各项指标,发现对引种地的适应性表现最差的是刺黑竹,斑苦竹次之,其它竹种可以作为大熊猫可食竹在当地试种。本研究仅初步评价了大熊猫可食竹人工种植当年的生长效果,各竹种后期的生长表现需进一步观察。

致谢:诚挚感谢张晋东博士后与Thomas Connor博士生润色英文摘要。