海相辫状河三角洲沉积基准面旋回划分及砂体叠置样式分析:以西江W油田珠江组为例

2018-10-31范廷恩胡光义王海峰范洪军

梁 旭,范廷恩,胡光义,陈 飞,王海峰,范洪军

(中海油研究总院,北京 100028)

0 引 言

随着我国大多数主力油田进入高含水期的开采阶段,注采矛盾日益突出,传统的储层研究方法已不能解决日益突出的层内及平面矛盾,储层研究的核心已从常规的储层研究转向砂体内部构型及平面分布规律研究之上[1]。目前陆上油田依托密井网、详实的取心以及生产动态已经开展了相关的储层构型研究[2-7],且取得了一定的研究成果,并已逐渐得到推广和普及。海上油田开发特有的长位移、大井距、稀井网的特点,制约了对沉积储层构型的深入认识,影响了油田中后期阶段剩余油挖潜,因此迫切需求相关技术能够促进沉积储层构型研究。高分辨率层序地层学中的基准面旋回理论不仅考虑了不同级次界面的等时性以及储层结构的沉积过程响应,又重点强调了较长期旋回对较短期地层旋回中砂体成因类型、沉积序列、产出位置、叠加样式、接触关系以及几何形态等构型要素的控制作用,已经成为目前最重要的储层构型研究手段之一[8-10]。目前,国内外学者已开展这方面研究,分别论述了基准面旋回对地下储层宏观非均质性及砂体结构的控制作用[11-18],总结了不同类型的基准面旋回对应的储层构型特征,为储层构型分析提供了很好的借鉴思路。

本文在前人研究的基础上,通过地震和钻测井资料的结合,应用测井频谱旋回分析技术,搭建了西江W油田精细层序地层格架。在层序格架内把海相砂体构型样式划分为4种构型样式,分别为孤立型、侧叠型、双向迁移型和堆叠型,并分析了中期基准面旋回对砂体构型的控制作用。该构型样式的建立为储层的精细刻画奠定了基础,对于调整阶段剩余油的挖潜有实际指导意义。

1 地质背景

西江W油田位于中国南海珠江口盆地北部坳陷带的惠州凹陷,平均水深100 m,构造上呈一个简单的逆牵引背斜低幅构造,含油区范围内无断层发育,易于开展层序地层学研究及储层构型分析工作(图1)。主要目的层位于新近系珠江组,埋藏深度为2 000~2 800 m,含油层段长近800 m,测井解释23个油层。综合地质研究认为该区珠江组发育海相辫状河三角洲沉积,且以三角洲前缘内带沉积为主,单井分析的结果表明沉积微相的类型可分为水下分流河道、河道侧缘、河口坝、席状砂、水下分流河道间等微相[19]。截至2015年,西江W油田动用油藏18个,采出程度35.1%,但与相邻油田(采出程度53.8%~61.9%)类比显示,该油田仍富存大量的剩余油。导致这一现象的主因之一在于对地下储层特征认识不清,因此建立精细的地层格架,开展储层构型分析,对于西江W油田剩余油挖潜意义重大。

2 基准面旋回划分与对比

自1995年高分辨率层序地层学引入中国以来,逐渐应用到国内各个油田勘探和开发领域,其理论和方法也日臻完善[8],但应用中也存在着一些问题。受制于研究者理解的差异性,同一套地层不同的地质工作者可能得出截然不同的划分方案,且基准面旋回的识别多通过手工作业和定性研究的方法,在划分的精度、划分的效率以及定量化的科学性等方面仍有待进一步提高。吴义杰、王志坤等人也尝试了利用测井小波变化等方法来进行基准面的自动识别[20-21],但因过分偏重数学算法在国内地质工作者研究中普及程度不高。2007年路顺行等人引入国外一种用于研究地层分析的频谱属性趋势分析技术——INPEFA (Integrated Prediction Error Filter Analysis)[22],对于自动识别基准面旋回有一定的启发意义,因此本文在西江W油田尝试应用该技术来进行基准面旋回划分,以期建立更为合理的地层格架,为后续格架内开展构型研究奠定扎实的工作基础。

图1 珠江口盆地西江W油田构造位置(据李胜利等, 2004修改)Fig.1 Location of Xijiang W oilfield in the Pearl River estuary basin

2.1 基准面旋回划分原理及方法

层序地层学中一个很重要的观点是层序的级次性,不同的级次受控于不同的外力驱动(综合响应为基准面旋回)。但由于不同级次旋回外力的叠加效应使得在常规测井曲线上往往难以直观地分解、识别不同级别的地层层序。测井频谱分析技术充分利用测井曲线高密度采样的特点,通过傅立叶变换进行频谱分析,从而得到PEFA(预测误差滤波分析)曲线,INPEFA(频谱属性趋势分析)曲线则是对PEFA曲线采用特定的积分处理后所获得,可以方便灵活地提取隐藏在常规测井曲线中不同级次的旋回信息,从而达到不同级次地层对比的目的[22-23]。通过测井旋回滤波参数的优选,辅助以地震标志层,迅速识别出层序界面,划分中、长期旋回,从而针对厚层储层进行地层旋回划分和对比。

测井频谱分析识别基准面旋回,主要应用的是GR曲线,对其进行PEFA和INPEFA的变换。其中INPEFA-GR曲线由低值向高值增大的过程反映的是自然伽马曲线实际泥岩含量比预测值高,称之为正向趋势,指示该段地层形成于基准面上升期;曲线由高值向低值减小的过程反映的是自然伽马曲线泥岩含量比预测值低,称之为负向趋势,指示该段地层形成于基准面下降期。不同趋势之间的转折点代表沉积作用转换面,其中从正向趋势到负向趋势的转折点为负向拐点,代表海泛面;从负向趋势到正向趋势的转折点为正向拐点,代表层序界面[22]。明确了INPEFA- GR曲线地质意义,通过曲线的滤波,配置合理的滤波参数,其中INPEFA-GR低频曲线多用于划分长期基准面旋回,INPEFA-GR中频曲线用于划分中期基准面旋回,进而得到基准面旋回划分方案。

2.2 基准面旋回细分和对比

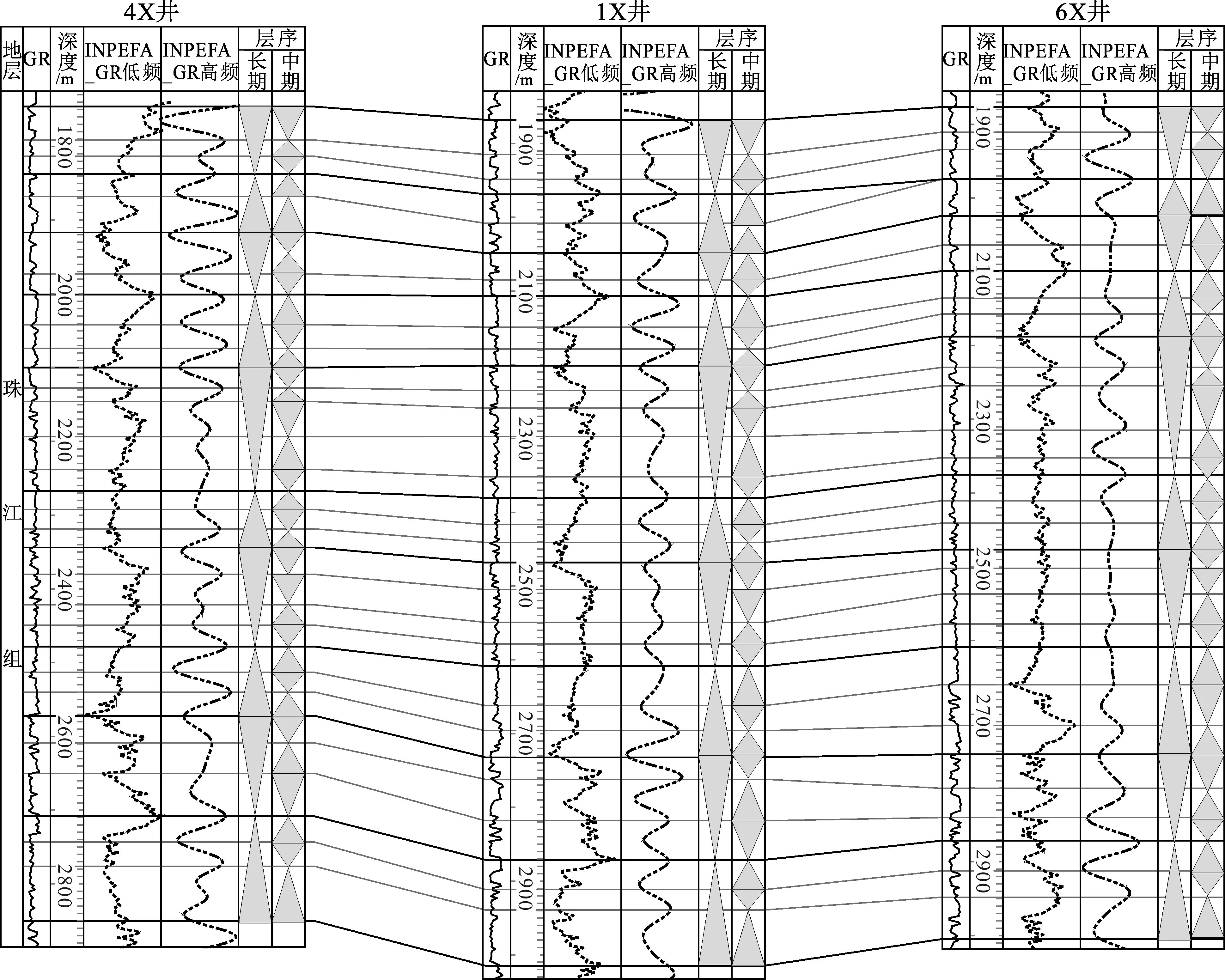

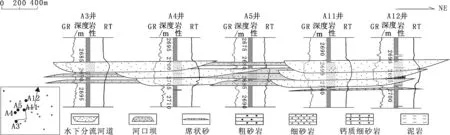

基于高分辨率层序地层学方法,应用测井频谱旋回分析技术,并综合岩心、测井等资料,在西江W油田珠江组内部识别出5个长期和18个中期基准面旋回,其中长期旋回均为对称型旋回,中期旋回以对称型旋回为主,发育少量向上变深或变浅的半旋回(图2),在此基础上搭建了西江W油田层序地层格架(图3)。

图2 西江W油田珠江组中、长期旋回层序结构、界面特征Fig.2 Structure and boundary surface of middle- and long-term base level cyclic sequences of the Zhujiang Formation, Xijiang W oilfield

图3 西江W油田珠江组中、长期旋回层序对比剖面Fig.3 Division and correlation of of middle- and long-term base level cyclic sequences of the Zhujiang Formation

3 层序格架内砂体叠置特征

3.1 储层砂体类型

通过对西江W油田取心井的观察,结合测井和录井信息以及前人研究成果[19,24-25],认为研究区应该为辫状河三角洲前缘内带沉积,并且沉积砂体主体为水下分流河道,伴有河道侧缘、水下分流河道间、河口坝、席状砂等微相。

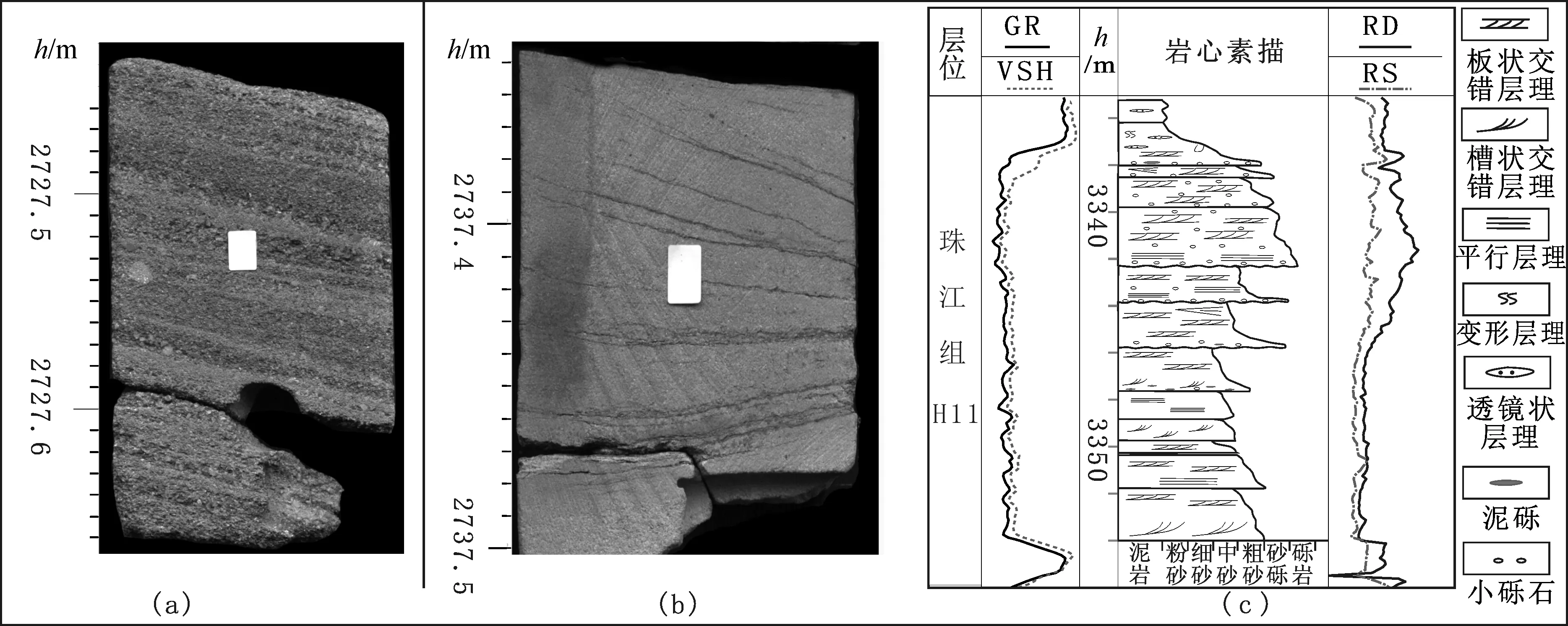

3.1.1 水下分流河道微相

水下分流河道为辫状河三角洲平原上的辫状河道向海进一步的延续,一般具有粒度向上变细的正粒序或块状韵律结构,岩性以含砾中粗砂岩和细砂岩为主,分选较好,沉积构造底部多见凹凸不平的冲刷面,常见砾石顺层排列,发育楔状、板状交错层理以及块状构造,向上发育波状层理,泥质纹层向上逐渐增多,在测井曲线上表现为高幅度值的钟型或箱型特征(图4)。

图4 研究区典型水下分流河道岩心特征Fig.4 Typical features of subaqueous distributary channels in the study area(a)1X井,2 727.5 m,楔状交错层理,含砾粗砂岩;(b)1X井,2 737.3 m,槽状交错层理,细砂岩,见炭质纹层;(c)B1井,水下分流河道岩-电响应特征

3.1.2 河道侧缘

相比河道主体,河道侧缘沉积物粒度变细,河道厚度减薄。研究区厚度统计来看,多分布在3~4 m之间,主要由细砂岩和粉细砂岩组成,呈正韵律,测井曲线主要呈中高幅齿状。

3.1.3 水下分流河道间

研究区水下分流河道间以细粒粉砂质泥岩和泥岩为主,颜色主要为深灰色、灰绿色。具水平层理和波纹层理,测井曲线呈低幅平直状。

3.1.4 河口坝

辫状河三角洲沉积水下河道迁移性较强,河口不稳定,因此河口坝保存不完整,但多期叠加也可形成一定规模的储层(H12油组)。河口坝岩性主要为灰、深灰色细砂岩,分选磨圆好,具有典型的粒度向上变粗、泥质含量减少的反粒序结构,在测井曲线上常表现为漏斗状。

3.1.5 席状砂

席状砂连片分布于河口坝的前部或者侧翼,是河口坝遭受水流作用后再沉积形成的,岩性较细,多为粉细砂岩或粉砂岩,韵律特征不明显,测井曲线上呈中幅指型。

3.2 叠置样式

在地层基准面旋回发育过程中,不同成因微相单元砂体的几何形态及相互之间的接触叠置样式与其所处的地层位置及层序发育特征是密切相关的。在之前建立的层序地层格架的控制下,综合利用钻井、地震相、沉积相和动态等资料,在垂向上进行了河道期次划分和砂体剖面对比,在横向上进行了砂体边界识别。最后将研究区海相储层的复合砂体划分为4种构型样式(表1),分别为孤立型、侧叠型、双向迁移型和堆叠型,并对砂体几何参数进行了定量的统计和分布规律的总结。

3.2.1 孤立型

研究区H6B层发育孤立型砂体。孤立型砂体发育于基准面相对较高的位置,可容纳空间与沉积物供给的比值(A/S值)较大,受原始地貌要素保存程度的增强等因素的影响,河道砂体以侧向加积和填积为主,沉积物以细粒为主。

表1不同成因砂体构型几何参数统计表

Table1Statisticaltableofdifferentgeometricparametersofgeneticsandbodyconfiguration

图5 西江W油田H6B层连井剖面图Fig.5 Division and correlation of H6B layer in Xijiang W oilfield

从连井剖面上看,孤立型砂体主要地质成因为水下分流河道、河口坝和席状砂3种,它们孤立地分布在三角洲前缘泥质沉积中,地震剖面上反射同相轴有较为明显的不连续现象,测井曲线主要为钟形、漏斗型和指状(图5)。孤立型砂体之间的接触关系为突变接触,横向延伸范围不大,基本不连通。

3.2.2 侧叠型

该类砂体常发育于可容纳空间较高的位置,其地质成因主要为4种(表1)。(1)河道迁移摆动型。侧叠型砂体为水下分流河道侧向迁移摆动并伴随着垂向充填作用形成的,平面上多呈侧向拼接状,且横向连通性好(图6(a));(2)水下分流河道与河口坝侧向叠加型。砂体成因上为较高容纳空间下,增生的河口坝两侧水下分流河道垂下充填而成,平面上两种砂体连通;(3)河口坝侧向叠加型。伴随可容纳空间的升高,沉积物供给增强,河口坝顺流加积而成;(4)河口坝与席状砂侧叠型。砂体主要为河口坝前部遭受波浪破坏作用再沉积形成的席状砂与河口坝侧向叠加而成。

图6 西江W油田H5A层井震对比剖面图Fig.6 Cross section and correlation of H5A layer in Xijiang W oilfield

图7 西江W油田H8层连井剖面图Fig.7 Division and correlation of H8 layer in Xijiang W oilfield

图8 西江W油田H11层井震对比剖面图Fig.8 Cross section and correlation of H11 layer in Xijiang W oilfield

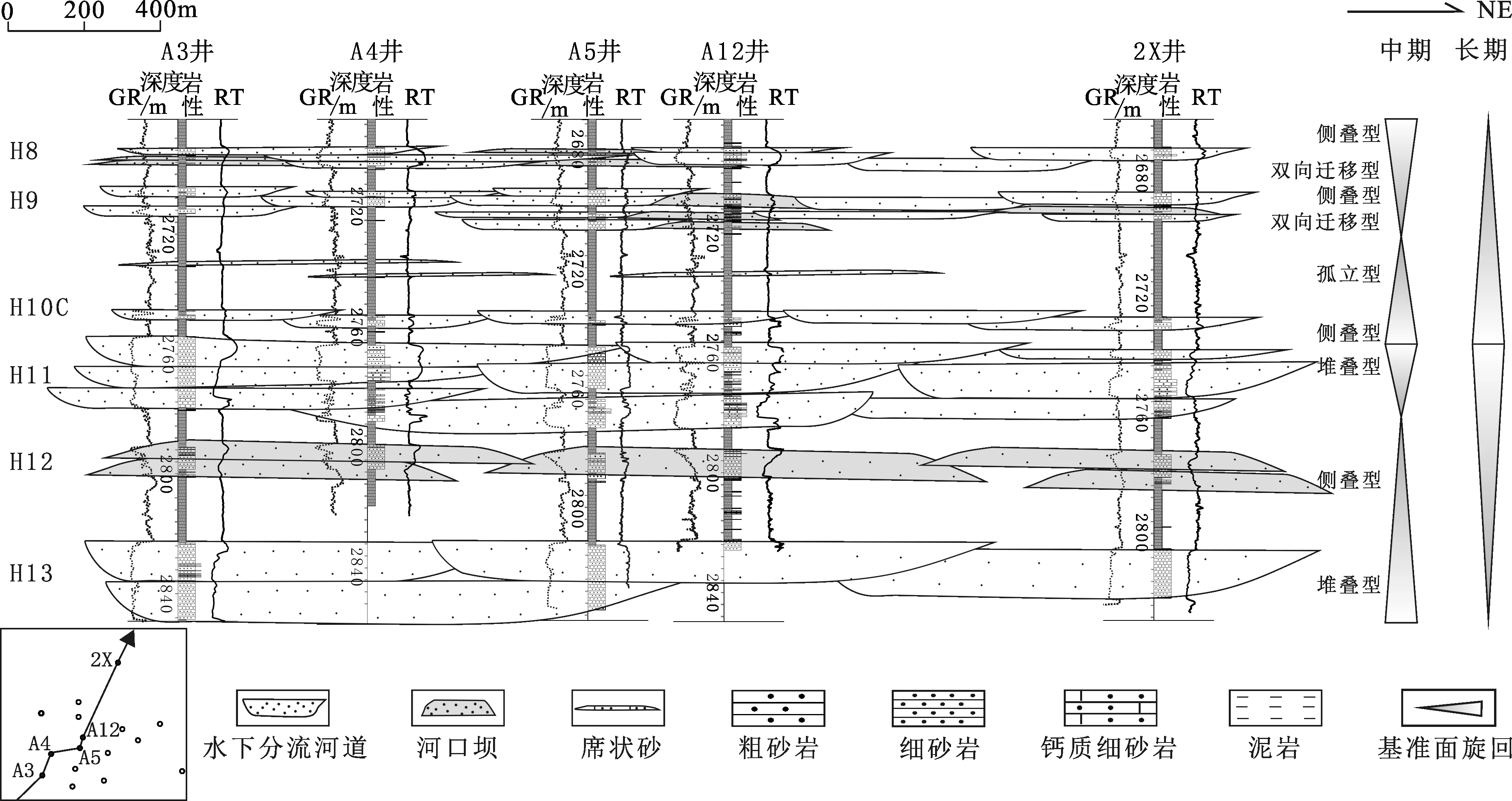

图9 基准面旋回控制下的砂体构型演化规律Fig.9 Evolution of sandbody configurations under the control of medium-term base-level cycles

侧叠型砂体最显著的特征是砂体在横向上具有一定的单向迁移性,西江W油田地震分辨率在15 m左右,虽然很难识别复合砂体内部结构,但是对于砂体宏观迁移规律的把握还是起到了关键的作用。如图6(b)所示,地震反射同相轴自右向左有明显的搭接现象,反映A7-A10井河道砂体向A3-A9井迁移特征明显。

3.2.3 双向迁移型

分流河道入海以后的侧向迁移作用导致河道分叉或者合并,沉积以大规模侧向增生为主,砂体相互叠置,相应地砂体也分为分叉型和合并型两种。

在研究区,河道迁移分叉型砂体在H8层相对更发育,沉积在河道分叉处,剖面上砂体从底部以“V”字形向两侧发育(图7);河道合并型砂体在H5B层更发育,沉积在河道合并处,剖面上砂体从底部以倒“V”字形向两侧发育。该砂体一般发育在中高可容纳空间下,侧向连续性较好。

3.2.4 堆叠型

堆叠型砂体由不同期次、不同级次砂体彼此切割、相互叠置形成,整体呈楔状体,且多处于中期旋回上升早期或者下降晚期,A/S值较小。

本区的H11层发育水下分流河道砂体,砂体厚度大(平均20 m)。地震反射为一条中低频中强连续同相轴,测井曲线主要为箱型,是典型的堆叠型砂体(图8)。对于该类砂体很难通过地震反射直接识别内部结构,通过先行确定宏观砂体在地震反射同相轴上波形变化的位置,局部波形的拉伸反映砂体间的叠置特征,再结合井间对比最终确定砂体内部的构型样式。

3.3 基准面旋回控制下的砂体叠置样式及演化规律

研究区发育4种构型样式的砂体,将其置于层序格架中,不难发现其发育位置受控于基准面旋回的变化。其中,中期基准面旋回对于构型样式的发育起到了主控作用,而长期基准面旋回则通过对中期旋回的作用间接影响了储层砂体构型样式。

以H13到H8油组为例(图9),该时期经历了两个完整的中期基准面旋回变化的过程。中期基准面旋回上升初期或下降晚期三角洲前缘水下分流河道发育,砂体厚度大,砂地比高,且砂体在较低的可容纳空间下呈堆叠-侧叠的特征,砂体横向连通性好;而在基准面上升中晚期以及下降早期,随着可容纳空间的增加,物源供给的下降,砂体厚度减小,平面规模也随之降低,砂体则是以双向迁移和孤立型为主, 砂体横向连通性变差,甚至不连通。

而从长期旋回的角度来看,H13-H11油组对应的中期旋回处于长期下降半旋回的晚期,H10C-H8油组处于长期上升半旋回的早期,在其基准面转换附近(H11油组),为可容纳空间最低的时期,砂体堆叠-侧叠特征明显。

4 应用效果分析

应用测井频谱分析技术,在叠置样式分析的基础上,将研究区H11层,垂向分为3期(图10(a)),平面表现为3套砂体的叠置(图10(b)),综合表现为堆叠型砂体的特征,同时结合不同批次钻井的测井解释成果、油藏数值模拟以及开发井产量劈分结果,找到了油藏水淹方向,如图10(b)中箭头所示,为边水沿着优势储层向中部推进,从而确定了油藏剩余油分布区。

2014年10月部署了过路评价井—B2井,钻遇6.85 m油层(图10(c)顶部高电阻率曲线层段),水淹方式为边水沿着优势储层向中部推进,且为中下部水淹。该实钻结果更加证实了剩余油分布区预测的准确性,调整井B8H的实施也获得了成功,该井日初产油430方,预测累产油23.56万方,增油4.35万方(图10(d))。可见,该构型分析的成果对于油田剩余油的挖潜起到了积极的促进作用,同时也期望该方法能够成为海上油田的高效开发的常规做法,为相似油田提供借鉴意义。

5 结 论

(1)基于高分辨率层序地层学原理,创新的应用测井频谱旋回分析技术,在西江W油田珠江组内部识别出5个长期和18个中期基准面旋回,搭建了精细层序地层格架。

(2)在层序格架内把西江W油田海相砂体构型样式划分为4种,分别为孤立型、侧叠型、双向迁移型和堆叠型。研究表明基准面旋回变化控制了储层构型叠置样式和演化规律,在中期基准面旋回上升早期或下降晚期,砂体以堆叠和侧叠为主,而中期基准面旋回上升晚期或下降早期则以双向迁移型和孤立型为主。

(3)通过西江W油田海相储层构型样式的实例分析,有效指导了该油田H11层剩余油的挖潜,并为海上油田储层构型研究提供了一定思路。