1970-2014年云南省气温日较差变化特征及影响因子

2018-10-29柴素盈

曹 言, 王 杰, 柴素盈, 戚 娜

(1.云南省水利水电科学研究院, 昆明 650228; 2.云南省环境科学研究院, 昆明 650034)

随着全球气候变暖的加剧,从不同角度探讨气温变化特征已成为当今气候变化研究的热点。气温日较差(DTR)是表征气候变化的一个重要指标[1],其不仅能够反映出区域性气温变化幅度特征,还能够影响到地区气候干湿状况和农业生产[2-5]。因此DTR时空变化特征、变化原因及其与诸多气象因子的相关分析等研究受到诸多学者的关注[5-9]。如石岩[6]、白松竹[5]等、周宇等[7]、杨晓玲等[8]及刘强吉等[9]分别对中国区域、阿勒泰地区、额尔齐斯河流域、上海市及武威市气温日较差DTR变化特征及其影响因子进行了研究,结果表明各地区DTR基本上呈减小趋势,但减小幅度差异较大,但由于不同区域气候条件和地形地貌特征存在差异性,影响DTR的因子各不相同,如中国区域小时平均降水量与DTR呈负相关关;阿勒泰地区年均DTR与降水量和水汽压相关性最大;额尔齐斯河流域年DTR与平均气温和降水量关联性最强;上海市年均DTR与日照时数呈正相关,与降水量呈负相关;武威市年均DTR的主要影响因子依次是蒸发量、平均气温、平均风速、日照时数。因此开展不同尺度气温日较差变化特征及其影响因子的研究是必不可少。

云南省气候属于亚热带高原季风型,气候类型复杂多样,且立体气候显著,雨季和旱季分明,年温差小,日气温差大。近年来云南省年平均气温明显上升[10-11],而目前针对云南省气温日较差DTR时空变化的研究还相对较少,且已有的研究还主要集中在年/季平均气温、最高气温和最低气温变化特征的研究[12-16],如罗燕等[12]研究表明1961—2008年云南极端高温阈值大于36℃的中心主要分布在低海拔的金沙江河谷、红河河谷及昭通和西双版纳地区;卜明等[13]研究表明1960—2012年云南省年平均气温呈上升趋势,且冬季升温最显著,升温幅度较大地区主要分布在滇西和滇西南;张万诚等[14]研究表明1961—2012年云南省年平均和四季最高(最低)气温呈现北低南高的分布特征,且整体呈现出由滇西北向南随纬度的降低而增加的趋势;杨晓静等[15]研究表明1958—2013年云南省极端高温事件发生频率及持续时间均显著大于低温事件,且最低气温增温幅度高于最高气温;程清平等[16]研究表明1960—2013年云南省年平均地温、年平均最低地温整体呈南高北低,年平均最高地温呈西北、东北低,中南部高的分布特征,且与纬度和海拔呈极显著负相关。而与平均气温变化相比较,气温日较差不仅可以反映出最高、最低气温的非对称性变化特征,还能够反映出气候变化中的人类活动效应。因此本文利用1970—2014年云南省30个气象站点的逐日观测资料,计算并分析DTR的时空变化特征,探讨DTR的影响因子,从而为掌握地区气候变化规律、改善生态环境和促进农业生产提供参考。

1 材料与方法

1.1 数据资料

选取由中国气象科学数据共享服务网提供1970—2014年云南省30个气象站点的最高气温、最低气温、平均气温、降水量、平均风速、日照时数、相对湿度等逐日观测数据,并对数据进行了一致性检验和质量控制。根据气候、地理、社会经济技术条件及农业种植分区等因素,以县级行政区位基本单元,将云南省分为滇西北、滇西南、滇中、滇东北和滇东南5个分区[17],其中滇西北包括6个站点、滇西南包括11个站点、滇中地区包括9个站点、滇东北和滇东南均包括2个站点,具体分布如图1所示。

图1云南省气象站点分布

1.2 气温日较差

气温日较差是日最高气温与日最低气温之差,具体公式如下:

DTR=Tmax-Tmin

(1)

式中:DTR为气温日较差(℃);Tmax为日最高气温(℃);Tmin为日最低气温(℃)。

1.3 潜在蒸散量

潜在蒸散量ET0根据Penman-Monteith[18]公式计算而得,具体公式如下:

(2)

式中:ET0是参考作物蒸发蒸腾量(mm/d);Δ是饱和水汽压与温度曲线的斜率(kPa/℃);Rn是作物冠层表面的净辐射[MJ/(m2·d)];G是土壤热通量[MJ/(m2·d)],在逐日估算时取G=0;T是日平均气温(℃),按最高气温(Tmax)和最低气温(Tmin)的算术平均值计算;u2是2 m高度处的风速(m/s);ea是饱和水汽压(kPa);ed是实际水汽压(kPa);γ是干湿表常数(kPa/℃)。

1.4 分析方法

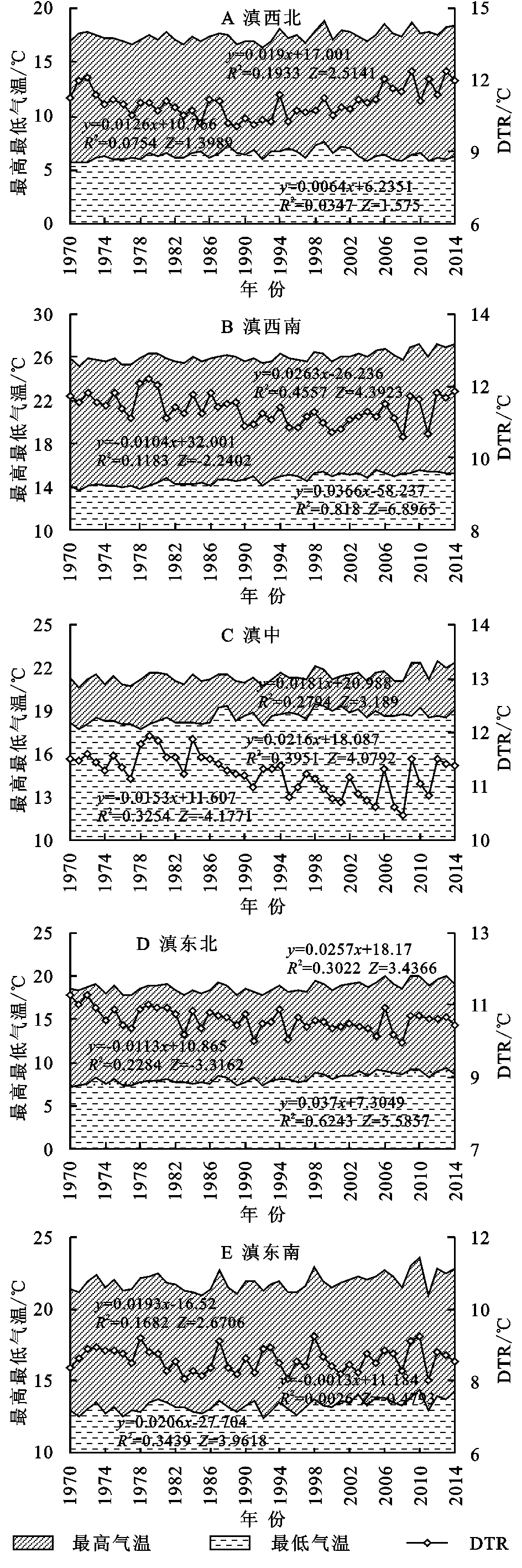

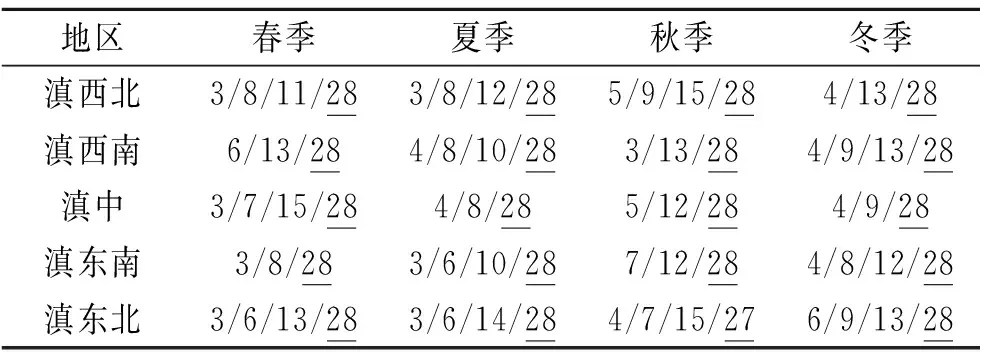

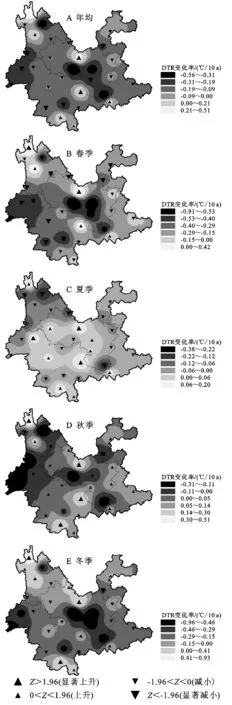

采用Mann-Kendall检验[19]和小波分析[20]对气温日较差的序列进行趋势分析和周期分析,其中显著性水平α为0.05,0.01,当α≤0.01,即|Z|>2.58时,说明检验具有高度显著性水平,当0.01<α≤0.05,即|Z|>1.96时,说明检验是显著的,当α计算结果满足上述二条件时,统计量Z为正则说明具有显著(或极显著性)上升趋势,统计量Z为负则说明具有显著(或极显著性)下降趋势,统计量Z为零则无趋势。当α>0.05,即-1.96 2.1.1 DTR年际变化特征 通过计算云南省各站点气温日较差,分析各区年平均气温日较差DTR、最高气温和最低气温的变化趋势(图2)。可知,1970—2014年云南各区DTR主要介于7.99~12.36℃,其中滇东南年平均DTR最低,仅为8.60℃,滇西南年平均DTR最高,达到11.36℃,其次分别为滇中、滇西北和滇东北,年平均DTR分别为11.25,11.06,10.60℃。1970—2014年滇西南(Z=2.2402)DTR呈显著(0.05的显著水平)减少趋势,减小幅度为0.104℃/10 a,滇中(Z=4.1771)和滇东北(Z=3.3162)DTR均呈极显著(0.01的显著水平)减少趋势,其减小幅度分别为0.153,0.113℃/10 a,滇西南(Z=0.4793)DTR呈弱减少趋势,减少幅度为0.013℃/10 a,滇西北(Z=1.3989)DTR呈上升趋势,上升幅度为0.126℃/10 a。1970—2014年云南省各区最高气温和最低气温均呈上升趋势,其中滇西北(Z=2.5141)最高气温呈显著上升趋势,上升幅度为0.19℃/10 a,滇西南(Z=4.3923)、滇中(Z=3.189)、滇东北(Z=3.4336)和滇东南(Z=2.6706)最高气温均呈极显著上升趋势,上升幅度分别为0.263,0.181,0.257,0.193℃/10 a;滇西北(Z=1.575)最低气温呈弱上升趋势,上升幅度为0.064℃/10 a,滇西南(Z=6.8965)、滇中(Z=4.0792)、滇东北(Z=5.5857)和滇东南(Z=3.9618)最低气温均呈极显著上升趋势,上升幅度分别为0.366,0.216,0.37,0.206℃/10 a,可见云南省大部分地区最低气温增温幅度明显高于最高气温,DTR受最高气温和最低气温的非对称变化影响显著。 2.1.2 DTR周期变化特征 通过计算小波交换系数和小波方差,分析云南各区DTR周期变化特征,正负值的交替出现,能够清楚地反映出研究时间段内DTR上升和减小的波动变化,其中波幅闭合中心值的绝对值越大说明该时间尺度下的DTR变化越显著。由图3A—3E可知,1970—2014年云南各区DTR普遍存在明显的22 a和28 a左右的震荡周期,不存在短周期变化,DTR在22 a经历了低—高—低—高—低—高—低7个循环交替变化,DTR在28 a尺度上振荡最为显著且贯穿整个研究时序,经历了低—高—低—高—低5个循环交替变化,变换周期为7~8 a,且截至2014年等值线均未完全闭合,说明在2014年以后DTR仍将呈减小趋势。由云南各区DTR小波方差(图3F)也可知,滇西南、滇西北、滇中和滇东北均具有明显的28 a左右长周期,滇东南具有明显的28 a左右的第一主周期和22 a左右的第二主周期。DTR变化主要由于最高气温和最低气温的非对称变化导致,尤其是最低气温的显著上升,而云南省年平均最高(低)地温存在20~30 a左右的周期变化[16],与云南省各区DTR的变化基本一致,此外云南省干湿变化周期也与DTR的变化周期一致[21]。 图21970-2014年云南省各分区气温日较差年际变化 从云南各区不同季节日较差的周期变化来看(表1),春季和夏季普遍存在3 a短周期变化和28 a长周期变化,其中春季普遍还存在6~8 a和11~15 a的周期变化,夏季普遍还存在6~8 a和10~14 a的周期变化;秋季普遍存在3~5 a的短周期、12~15 a的中长周期和28 a的长周期变化;冬季普遍存在4 a的短周期、13 a的中长周期和28 a的长周期变化。综上所述,云南各区各季节均以28 a长周期变化为第一周期,也与云南省各季节平均最低地温的变化周期一致[16]。 2.1.3 DTR季节变化特征 以常用的3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12月—翌年2月为冬季划分四季,在此基础上分析云南省各区最高、最低气温和气温日较差的季节变化特征。由表2可知,春季DTR基本呈减小趋势,其中滇西南、滇中和滇东北DTR均呈极显著(显著水平0.01)减少趋势,减少幅度分别为0.341 5,0.374 3,0.280 4℃/10 a,仅滇西北呈上升趋势,上升幅度为0.122 8℃/10 a;夏季DTR基本呈减少趋势,但减少幅度较小,其中滇中DTR呈显著(显著水平0.05)减小趋势,减少幅度为0.146 2℃/10 a,滇西南和滇东南DTR呈微上升趋势,上升幅度分别为0.022 3,0.030 6℃/10 a;秋季DTR基本呈上升趋势,滇西北上升幅度最大,为0.188 0℃/10 a,仅滇东北呈减少趋势,减小幅度为0.006 8℃/10 a;冬季DTR基本呈减少趋势,滇中DTR呈显著(显著水平0.05)减少趋势,减少幅度达到0.294 7℃/10 a,仅滇西北呈上升趋势,上升幅度为0.244 8℃/10 a。云南各区四季Tmax和Tmin基本上呈上升趋势,其中春季滇东南Tmax、滇西南Tmin上升幅度最大,达到0.172 8,0.450 7℃/10 a;夏季Tmax和Tmin基本上呈极显著(显著水平0.01)上升趋势,滇西南Tmax、滇东北Tmin上升幅度最大,达到0.250 2,0.313 6℃/10 a;秋季滇东北Tmax和Tmin上升幅度最大,达到0.377 9,0.359 0℃/10 a;冬季滇中Tmax、滇西南Tmin上升幅度最大,达到0.395 2,0.555 4℃/10 a。由此可见,云南省大部分地区春季、夏季和冬季DTR呈减少趋势,减小幅度基本表现出春季>冬季>夏季,秋季DTR呈上升趋势;Tmax上升幅度基本表现为冬季>秋季>夏季>春季;Tmin上升幅度基本表现为冬季>春季>夏季>秋季,可见四季DTR变化受Tmin影响较大。 2.2.1 DTR空间分布特征 从云南各区DTR空间分布情况(图4)可知,年平均DTR整体呈现出中间高,东西低的分布特征,其中东部屏边站和西部泸水站DTR相对较小,分别为7.18,7.98℃,中部华坪站DTR最大,达到13.40℃。由图4B—4E可知,春季DTR基本也呈现出中间高,东西低的分布特征,屏边和泸水站DTR相对较小,分别为8.3,9.2℃,澜沧站DTR最大,达到15.92℃;夏季DTR基本呈现出北高南低的分布特征,泸水和腾冲站DTR相对较低,仅为6.09,6.43℃,维西和华坪站DTR相对较大,分别为10.09,10.28℃;秋季和冬季DTR基本上呈现出西北高东南低的分布特征,最小值均出现在屏边站,为6.63,6.89℃,最大值出现在香格里拉和华坪站,分别达到13.13,16.65℃。综上所述,DTR高值区主要集中在澜沧江、金沙江、元江等河谷地区,DTR低值区主要集中在东南部和西部。 图3云南省各分区气温日较差周期变化及小波方差 表1 云南不同地区气温日较差季节周期变化 a 注:下划线为主周期。 2.2.2 DTR空间变化趋势 根据M-K法计算各气象站点气温日较差DTR的变化倾斜度β,采用克里金(Kriging)将不同研究时段DTR的变化倾斜度β进行空间内插值。从云南各区DTR空间变化趋势(图5)可知,1970—2014年云南各区年平均DTR变化趋势不一致,76%的站点DTR呈减小趋势,其中楚雄、昆明、蒙自、香格里拉等11个站点DTR呈显著(0.05的显著水平)减小趋势,中部的楚雄和蒙自站DTR减小幅度最大,分别达到0.566 3,0.460 7℃/10 a,元谋和德钦站DTR呈显著上升趋势,上升幅度分别为0.317 6,0.507 2℃/10 a。由图5B—5E可知,春季、夏季和冬季云南大部分地区DTR呈减小趋势,其中春季83%站点呈减小趋势,楚雄、昆明、玉溪、蒙自等17个站点DTR呈显著减小趋势,楚雄站DTR减小幅度最大,达到0.905 6℃/10 a,德钦、元谋、华坪和昭通站DTR呈显著上升趋势,德钦站DTR上升幅度最大,达到0.415 5℃/10 a;夏季63%站点DTR呈减小趋势,蒙自、香格里拉、华坪和贡山站DTR呈显著减小趋势,香格里拉站DTR减小幅度最大,达到0.382 4℃/10 a,元谋、元江和保山站DTR呈显著上升趋势,元江站DTR上升幅度最大,达到0.197 4℃/10 a;冬季67%的站点DTR呈减小趋势,楚雄、昆明、蒙自、玉溪等9个站点DTR呈显著减小趋势,楚雄站DTR减小幅度最大,达到0.960 2℃/10 a;德钦、元谋和景洪站DTR呈显著上升趋势,德钦站DTR上升幅度最大,达到0.930 2℃/10 a;秋季60%的站点DTR呈上升趋势,德钦、元江、元谋和景洪站DTR呈显著上升趋势,德钦站DTR上升幅度最大,达到0.514 2℃/10 a,楚雄、香格里拉、蒙自和泸水站DTR呈显著减小趋势,楚雄站DTR减小幅度最大,达到0.316 0℃/10 a。 表2 云南各地区四季平均DTR,Tmax,Tmin的变化趋势 注:*和**分别表示通过0.05和0.01水平的显著性检验。 为全面探讨DTR的影响因子,利用SPSS 17.0分析DTR与热力因素、水分因素和动力因素的相关性。由表3可以看出,云南各区年平均DTR与热力因素的平均气温和日照时数、水分因素中的ET0,动力因素中的平均风速呈正相关,与水分因素中的降雨量和动力因素中的相对湿度呈负相关。 图4云南省年、春季、夏季、秋季和冬季气温日较差空间分布特征 图5云南省年、春季、夏季、秋季和冬季气温日较差空间变化特征 其中滇中DTR与平均气温和相对湿度基本呈负相关,DTR与日照时数相关性最强,且相关系数最大,大理、昆明、楚雄等6个站点日照时数与DTR呈极显著(显著水平0.0.1)正相关,大理站的相关系数最大,达到0.698;滇西南降雨量与DTR相关性最强,景东、江城、勐腊等7个站点降雨量与DTR呈极显著或显著负相关,其中江城站的相关系数最大,达到-0.713,其次分别是日照时数、ET0和平均风速。均有6个站点与DTR呈极显著或显著正相关;滇西北ET0,相对湿度与DTR相关性最强,均有4个站点与DTR呈极显著相关关系,其中泸水站的ET0,贡山站的相对湿度与DTR相关系数最大,分别为0.923和-0.729;滇东南平均气温、ET0与DTR相关性最强,其次分别为相对湿度、日照时数和平均风速,均有2个站点与DTR呈极显著相关,其中屏边站平均气温、ET0与DTR相关系数最大,分别为0.971,0.970;滇东北平均气温与DTR相关性最强,其次为ET0,均有2个站点与DTR呈极显著正相关,其中昭通站的平均气温与DTR相关系数最大,达到0.739。由此可知,影响云南中东部DTR变化的主要因子是平均气温和ET0,其次是日照时数、相对湿度和平均风速,降雨量的影响相对较弱,影响云南西部DTR变化的主要因子是降雨量和ET0,其次分别是日照时数、平均风速和相对湿度,平均温度的影响相对较弱。 (1) 受气温非对称变化的影响,特别是最低气温的显著上升,1970—2014年云南省年平均、春季、夏季和冬季DTR整体呈减少趋势,其中滇中减少幅度均是最大,减小幅度分别为0.153 0,0.374 3,0.146 2,0.294 7℃/10 a,秋季DTR整体呈上升趋势,滇西北上升幅度最大,为0.188 0℃/10 a。云南各区各季节DTR普遍存在28 a左右的强震荡周期,其中DTR年变化主要存在28 a长周期变化,春季和夏季普遍存在3 a短周期变化和28 a长周期变化,秋季普遍存在3~5 a的短周期、12~15 a的中长周期和28 a的长周期变化;冬季普遍存在4 a的短周期、13 a的中长周期和28 a的长周期变化。 (2) DTR高值区主要集中在河谷地区,DTR低值区主要集中在东南部和西部;年平均、春季、秋季和冬季DTR减小幅度较大的地区主要集中在中南部和西部,上升幅度较大的地区主要集中在西北部和滇中北部,夏季DTR减少幅度较大的地区主要集中在西北部,上升幅度较大的地区主要集中在中部。 表3 云南省各地区气温日较差与各气象因子的相关性分析结果 (3) 年平均DTR与平均气温、日照时数、ET0、平均风速呈正相关,与降雨量和相对湿度呈负相关。影响云南各地DTR的主要影响因子也有所不同,中东部DTR主要受平均气温和ET0影响,而西部DTR则主要受降雨量和ET0影响。此外,影响DTR的因素诸多,因此今后需进一步探讨其他因素(如太阳辐射、云量、气溶胶以及下垫面的变化等)对DTR的影响,从而更加客观地反映出云南各区DTR的变化特征。2 结果与分析

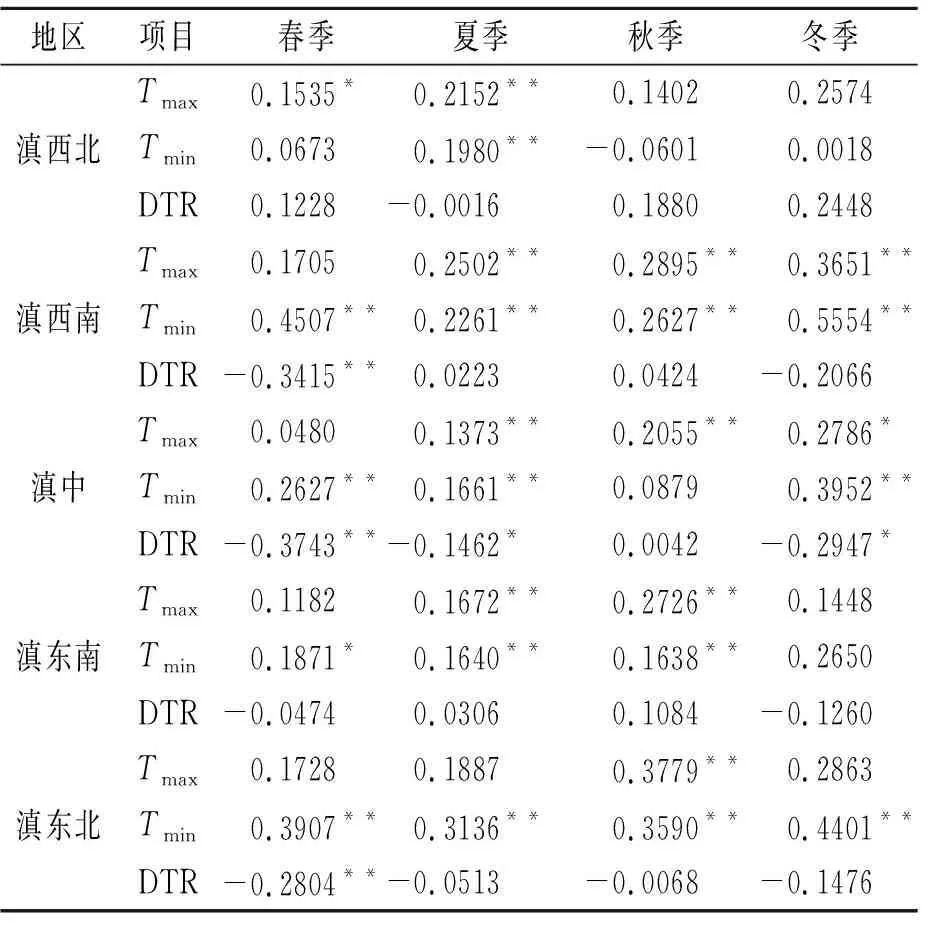

2.1 气温日较差时间变化特征

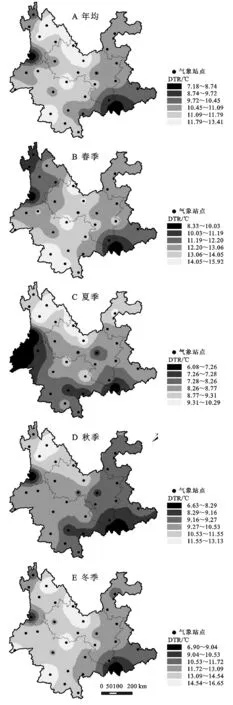

2.2 气温日较差空间变化特征

2.3 气温日较差影响因子分析

3 结 论