一个蔑视地球的人留在艺术史上的高大背影

2018-10-29编辑张丹

编辑◆张丹

马列维奇《自画像》

“我的新绘画不属于地球”

“我的新绘画完全不属于地球。地球像个被蛀坏的房子一样,已经被遗弃了。”这个具有立体主义和未来主义特色的艺术家在狂妄之中表达了对于自己艺术的定位。身处时局,当局者迷,但是时间能够还原真相,当马列维奇去世多年之后,我们回望他在历史之中的身影,才知道他留下的是一段笑话,还是高大的背影。

马列维奇作为俄罗斯白银时代最为重要的现代派画家之一,开创了“至上主义”,认为绘画的目的不在于表现形象,因此可以将形象进行终极的简化,其著名的至上主义风格的作品《白上白》正是这种艺术思想实践的产物。“至上主义”绘画彻底抛弃了传统绘画的艺术语言,甚至连空间的表现也被抛弃了,只有他自己知道自己在做什么。

1915年春夏之交,马列维奇踏入了一个关键时刻,酝酿出其一生最大的艺术创举,也就是现在艺术史上称之为“至上主义”的艺术运动,创造了一种全新的和直接表现情感世界的形式,这是马列维奇艺术创作生涯中最有价值的创造。

马列维奇

马列维奇三十岁才在事业上取得成功,对于前卫运动画家来说已经算是高龄了。米盖尔·拉里奥诺夫对其影响颇深,对马列维奇创新的作品十分欣赏,除把他带入自己的艺术圈子外,还让他在“Donkey's Tail”(驴尾巴)艺术家集体担任秘书。集体成员都是当时俄罗斯最激进的艺术家,而马列维奇则已经被看作当中的第三号人物,仅居拉里奥诺夫和娜塔莉亚·贡察洛夫这一对佳人之后。贡察洛夫更是把马列维奇的作品推荐给瓦西里·康定斯基,帮助他进一步巩固地位。

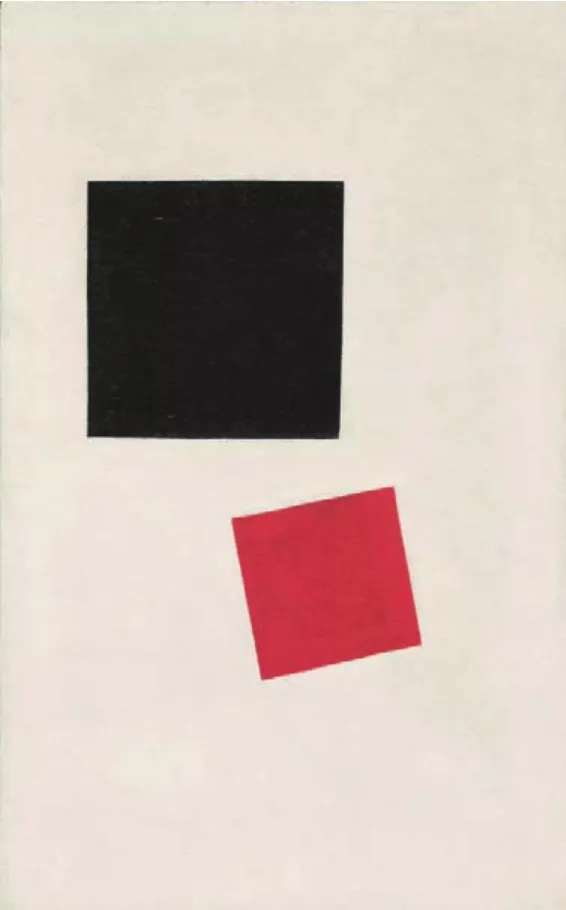

马列维奇《Painterly Realism of a Boy with a Knapsack - Color Masses in the Fourth Dimension》1915年

图释:

“我希望4月20或21号交付我的工作,22号可能就能得到钱,但是现在之前的一分钱我也没收到,我的积蓄也全部花光,正在莫斯科饱受饥饿,饭馆里的一顿饭要6卢布。为了节省一点,我吃3.5卢布的饭,我的肠胃因此遭了两条的罪。另外,我左腿疼地厉害,以至于我都不能左边侧卧。莫斯科所有粮票都被家庭主妇们收起来了,什么都买不到。”此信是马列维奇1932年4月18日写给自己第三任妻子纳塔莉亚的信函,信中叙述了他当时所处的经济困境。在1932年至1933年间,苏联发生了大饥荒,人吃人的现象到处发生着,非常普遍又非常正常。在此种困境下,马列维奇的处境可想而知。天才大多命运多舛,马列维奇也不例外。1935 年,他在贫困和默默无闻中离开人世。而后的几十年时间里,我们都会在每一个阶段的抽象主义艺术作品里看到他的影响。

马列维奇享受着无拘无束的创作空间,尽情发挥,开始运用各种变换的造型和饱满充实的色彩,1912年3月“驴尾巴”展览的作品最能代表其当时色彩斑斓、随性而发、精力充沛的作画风格。同时,马列维奇密切留意二十世纪其它艺术运动的走向,尤其关注法国立体主义和意大利未来主义。立体主义构图精密,他惊叹当中的和谐关系,而未来主义中的动态不无破坏力,形成画面的分解和断裂,也让他深深着迷。马列维奇从欧洲艺术运动中得到不同启发,融汇贯通,形成属于自己的风格,称之为“立体未来主义”。

马列维奇《至上主义构图与平面投射》1915年

马列维奇《至上主义构图》1916年

马列维奇的灵感来源并不仅限于艺术,实验性诗文对他也产生了不小的影响。1913年,他与亚力赛·克鲁钦基成为好友,克鲁钦基便是创造“超越理性”诗体的诗人,这种新的诗歌形式推动马列维奇反思整个固有的艺术传统,并创造出全新的非具象艺术语言。不过,马列维奇最主要的创作媒体终究是绘画,发现各种新的表达潜能后,以“反理智”书画体现出来,其作品展现“超越理性现实主义”,各种元素的共置毫无逻辑可言,颠覆传统绘画原则,也显示出他并非跟随欧洲前卫艺术运动奠定的规律,自成一家。

至上主义≠“空洞的方块”

纵观西方艺术家中最激烈的作品,即使构图完全被拆解,颜色运用出乎意料,坚守创作形式,但依然与大自然和客观现实保持着千丝万缕的关系,马列维奇的革新之处就在于他彻底剪断了任何与物体的联系。他探索符号与立体主义现实之间的差异,尝试消除作为具象艺术根基的形式与内容之间的对立,以及孤立“纯粹”的符号。与具象图案和简单抽象相比,他倾向于选择最简单的形式,如方块。同时,他不断探索着形体、色彩与空间的关系。他说:“如果想成为真正的画家,那么画家必须抛弃主题与物象。我把至上主义理解为创作艺术中纯粹感情的至高无上。对于至上派来说,客观世界的视觉现象本身是无意义的,重要的是感情,是与唤起这种感情的环境无关的感情本身。我所展出的不是‘空洞的方块’,而是非客观性的感情。白底上的黑方块是表现非客观感情的第一个形式。方块﹦感情,白底﹦超越此感情的空间。”

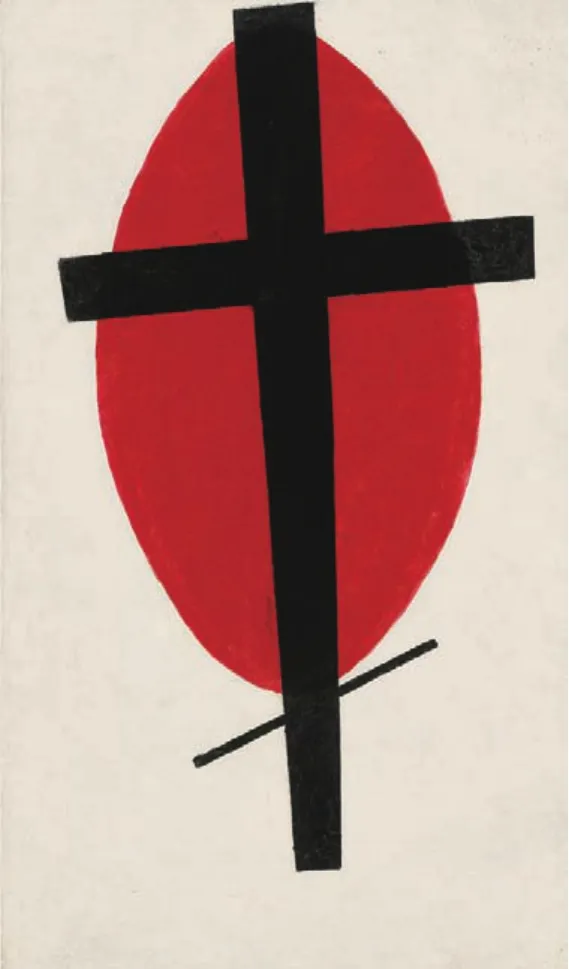

马列维奇《神秘的至上主义(黑色十字与红色橢圆)》1920-1922年

马列维奇《至上主义(至上56号)》1916年

在此之前,颜色是体现画作主体思想的元素之一,但马列维奇把颜色从固有架构中释放出来,他的“非具象”也随即诞生,颜色现在可以自我表达,以几何造型盘旋于白色空间。“我已经打破了色彩极限的蓝色世界”,他充满激情地宣称,“我转向白色,除我之外,还有飞行员同志们,游弋于这个无限之中。我已经建立了至上主义的旗号。游弋吧,自由的白色之海,无限躺在你面前。”当太空的主题达到顶点,白色便成了其终极的标志。

许多俄罗斯艺术家并不情愿随欧洲艺术潮流亦步亦趋,因此马列维奇的第一幅非具象画作面世后马上引起轰动,因为那是西方世界也前所未见的创举,首次让俄罗斯艺术站在了引领改革创新的先驱位置。“俄罗斯前卫艺术”因此成型,虽然许久过后才正式成为艺术史学上的专有词汇,但马列维奇于1915年夏就早已为其奠定了根基。

马列维奇的第一组至上主义书画于1915年5月底到6月初完成,构图复杂多元,色彩缤纷。他全面开拓至上主义的所有潜能,形成新的艺术运动,许多艺术家追随其后。不仅如此,马列维奇亦为新型建筑设计样本,对二十世纪建筑学影响深远,更撰写了不少原创的哲学文献。1920年,他综合处理这种抽象系统的发展规律,称之为“至上秩序”。

在1915年所有的作品中,最著名的莫过于其创作的《白底上的黑色方块》,这件作品标志着至上主义的诞生,在这幅画面前观众们纷纷叹息“我们所钟爱的一切都失去了……我们面前,除了一个白底上的黑方块以外一无所有”。而对于马列维奇来说,黑色方块在白色背景上是第一次非主观的感觉得到表达的形体。方块等于感觉,白色背景等于感觉之下的空洞,象征了外在空间的无限宽广,更象征了内在空间的无限深远。它是一片虚无空旷的“沙漠”,充满非客观感觉的精灵的“沙漠”。《白底上的黑色方块》不仅对马列维奇本人意义重大,而且对整个现代艺术史影响深远。它是非具象艺术道路上的一个里程碑。此后,马列维奇进一步发展出至上主义绘画的一整套语言体系。他用圆形、方形、三角形、十字交叉这些至上主义基本成份及简单明快的颜色组构出许多画面,展示了至上主义方块的多样性。

马列维奇《白上白》1918年 美国纽约现代美术馆藏

《白底上的黑色方块》1913年 俄罗斯国家博物馆藏

马列维奇《至上主义(第18号构造)》1915年作 伦敦泰特博物馆长期借展品

1918年的《White on White》也是马列维奇至上主义系列中的代表作,他认为能够从图像作品中感受到至高无上的感觉,而两重白色更是极简到了极致——不仅空间和深度不见,颜色亦消失。

马列维奇是一位真正天才横溢的画家,他对于宇宙间永远的物理存在原则具有深刻认识,并把空间、重力、能量以实在的造型表现出来,传达自己的见解。其《黑色正方形》便是最初构成至上主义基本概念三件作品中的第一件,也是最根本的一件,另外两件是《黑色圆形》和《黑色十字》,都属于正方形的动感变化:以中心点为轴旋转正方形,其边缘自然形成圆形;动力二分方形,逼使一半向另一半靠拢,然后转至横向,形成十字。

在1915年,马列维奇创作了许多让人叹为观止的非具象书画,不少都在12月斐然的《0.10》展览中亮相,《至上主义(第18号构造)》是当中别具意义的一幅。画作题目为马列维奇后期准备1927年在柏林展览时加在画布背后的。他通常取构造之广义,并不限于结构。另外,他反对将至上主义与构成主义混为一谈(他视构成主义为“效力客观事实的仆人”)。他在画作背面纪年1914年,但这幅画无疑是1915年6月至10月之间的作品,当时俄罗斯前卫艺术家们刻意把日期推前,希望更能确立他们在艺术创新上的超前。

《至上主义(第18号构造)》首次亮相公众还有一个重要意义,当时马列维奇并没有回避让自己的作品在装饰艺术展览中出现,此举证明他思想开明,并不拘泥于传统高等艺术和装饰艺术类别区分,他清楚了解,如果想让公众接受前卫艺术,根本条件在于对其进行艺术形式和原则的教育,以及对眼光的训练,高级低级的区分并无任何意义。

马列维奇曾解释,至上主义的基本原则在于“无重”,以形成非具象结构悬浮在深邃白色空间的效果。精确简约的用色至关重要,他下意识避免美丽的色彩组合,认为那是轻浮美学的遗风。他的几何绘画在这么多年以后,仍以它的单纯简约而令人惊讶,它达到了除了感觉之外,什么也看不到的“沙漠”。