仪式中的礼物流动

——以苏州上方山庙会为例

2018-10-26苏静

苏 静

中国作为一个礼俗社会,礼俗互动是千百年来国家与地方分立结合的重要体现。作为中国社会中的自我表述,在不同历史语境中表现出多主体的建构特征。*张士闪:《礼俗互动与中国社会研究》,《民俗研究》2016年第6期。其中既有从上到下的移风易俗,又有自下而上的因俗治礼。礼俗语境的嬗变与民俗活动、尤其是庙会的发展密切相关。历朝历代的统治者大多主张将地方庙会纳入到王朝祭祀体系当中,循俗入礼,或是认定为“淫祭”进行打压。近代以来,在民主科学和救亡图存的语境之下,礼与俗划分为对立的二元,高喊“庙产兴学”口号*邰爽秋:《庙产兴学问题》,中华书报流通社,1929年。,以改风易俗来唤醒民智。建国后,以敬拜为核心的庙会则基本消失,庙会一词取“会”而弃“庙”,被主流意识形态赋予新的意义和内涵,成为文艺宣传的工具。随着改革开放的进行,主流话语先后对民间文化、传统文化的遗产学等内容松绑,力挺庙会之于地方的重要性*岳永逸:《宗教、文化与功利主义:中国乡土庙会的学界图景》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2015年第2期。,试图挖掘庙会蕴含的经济功能和文化功能,使其成为地方发展和个人政绩的显现。在一大批庙会和政府合流复兴的过程中,“大政治,小民间”的社会秩序逐渐消解,历史更为悠久的乡土自治传统日益发生着重构与复兴*张士闪:《“礼俗互动”:当代国家正与民间缔结新契约》,《联合日报》2016年4月12日。,体现在庙会中是神圣空间秩序的自发性构建和国家权力的让渡,香客组织成为当下乡土自治的一个典型缩影,延续着中国历史悠久的礼俗传统。

关于“物”的研究是国内外研究庙会的切入点之一,分散在不同主题之下。作为直接的研究对象主要从物的视角出发,将物人格化为庙会现场的掺乎者,能动的物也应该是研究乡土庙会与宗教的基本视角。观察和呈现当代中国民众的信仰实践和庙会实况,并力图从庙会中物的辩证法来拓展关于物、乡土宗教和庙会的既有认知。*岳永逸、王雅宏:《掺乎、神圣与世俗:庙会中物的流转与辩证法》,《世界宗教文化》2015年第3期。对交换之物的研究最早由英国功能主义学派马林诺夫斯基提出,他基于对特罗布里恩德群岛的“库拉”交换习俗的研究,提出了原始礼物交换遵循的基本规律。[注][英]马林诺夫斯基:《西太平洋上的航海者》,张云江译,中国社会科学出版社,2009年,第80页。在其启发之下,莫斯对几个典型民族地区的交换和契约展开研究,在《礼物》一书中正式提出了原始社会的根基在于礼物,即“交换和契约总是以礼物的形式达成,理论上这是自愿的,但实际上,送礼和回礼都是义务性的”[注][法]马塞尔·莫斯:《礼物》,汲喆译,商务印书馆,2016年,第13页。。其中,他提出了一个重要概念——礼物之灵(hau),即赠送者在礼物中所附带的灵魂,迫使受礼者做出回报,因为送礼者送出的是其精神的一部分,不回赠不仅不合法,而且不应该保存他人的灵魂。这一概念说明了礼物交换的过程实质上也是人与人之间精神层面交流的过程,礼物交换的过程打破了原始社会中人与人之间最初的隔绝状态,该过程即完成了人与人之间精神和情感方面的交流,也完成了社会关系的互动。

本文依据苏州上方山庙会的田野调查,从供品流转和仪式表演的视角,对这一庙会自组织秩序的构建做如下的探讨:一、围绕着礼物交换的流动,上方山庙会在复兴过程中逐渐建立起一套承载着民间道德观念、精神需求、价值体系等内容的群体行为规范,由民俗活动衍生出民间庙会礼制的规范;二、庙会中礼的规范将人群划分在不同信仰圈层,引导并规制其行为,最终统一在民俗活动当中,推动自组织庙会的传承和发展;三、在主流话语体系下,庙会中的礼俗互构仍是“俗”的存在,只有给予民俗更大空间,才能更好地推动地方礼俗传统的复兴。

一、“汤斌毁祠”与“借阴债”传说

苏州上方山庙会历史悠久,据田野访谈资料,庙中之塔建于唐宋年间,庙会供奉五通神和太姥娘娘。五通神又名“五显”“五方”,说法众多,有香客称其为“太姥娘娘”的五个儿子,亦有说是朱元璋抚慰五个将士所建,有五鬼之说。太姥娘娘据传是唐朝年间的一位女将军。由此可见,上方山庙会中的五通神在民间的形象并不统一,有善神之说,亦有恶神之说。从文字记载来看,“五通”一词最早出现在唐朝,柳宗元《龙城录·龙城无妖邪之怪》中记载说:“柳州旧有鬼,名五通。余始到不之信。一日,因发蔭易衣,尽为灰炫。余乃为文醋诉于帝。帝恳我也,遂尔龙城绝妖邪之怪,而庶仕亦得以宁也。”[注](唐)柳宗元:《大唐新语·龙城录》,上海古籍出版社,2012年,第123页。到北宋时已有小规模的关于五通神祭祀活动,如《邵氏神祠记》中就记载说:“建昌治城北有民邵氏,世奉‘五通’,祷祠之人日累什百。景祐元年冬,里中大疫,而吾家与焉,乃使人请命于‘五通’。神不能言,决之以竹杯校。时老母病不识人,妻子暨予相继困甚,唯‘五通’念以无害。疾之解去,皆约日时,虽宝龟泰篮弗是过矣。”[注](宋)李觏:《李觏集》卷二十四《邵氏神祠记》,中华书局,1981年,第267页。可见北宋时期的五通神多以善神的形象出现。发展到南宋时期的五通神信仰已经广为流传,形象也要复杂得多,洪迈的《夷坚志》中就记录着十几个与五通神相关的故事。

目前,上方山庙会中流传最广的是“汤斌毁祠”和“借阴债”的传说。作为集体记忆的结果,民间庙会传说的讲述具有明显的表演性。[注]岳永逸:《传说、庙会与地方社会的互构——对河北C村娘娘庙会的民俗志研究》,《思想战线》2005年第3期。历史上汤斌毁像确实存在。据同治《苏州府志》记载,康熙二十四年(1685),江苏巡抚汤斌拆毁了苏州五通神信仰最为旺盛的上方山楞伽寺五通祠,并把供奉在此的神像扔进石湖里。[注]同治《苏州府志》卷四《寺观二》。《清史稿》中亦有“木者焚之,土者沉之”[注]赵尔巽:《清史稿》卷二六五《汤斌传》,中华书局,1976年,第265页。的记载。在民间传说中,香客模糊了对象和地点,重点放在毁像时偷藏塑像的部分,转述为官府毁像-香客藏像-神灵显灵的故事模式,以显示香火不绝、历史悠久。在上方山最为神秘的传说“借阴债”仪式中,香客需供奉四个元宝在桌上,下山后放在家堂内,隔几天后,元宝没有走样,说明已蒙允借贷;若元宝已经瘪掉,则没有借到。借债后,每年八月十七日必须到上方山烧香解钱粮,作为还本付息。这一传说的特殊之处在于本人去世,子孙需要继续“还债”,否则就会大祸临头,所以苏州人当地有句俗语说“上方山的阴债借不得、还不清”。尽管现在的上方山庙会中,元宝借债的形式已变为烧元宝,但年年还债的传统得以保留。在五通神诞辰日,多见持续来此地还愿数十年以上的香客。在这一借阴债传说中,“礼物之灵”附着在元宝之上,带回元宝即是对神灵礼物的接纳,要持续地回到上方山还债。

这一深藏在庙会传说中的礼物规则,构成了上方山庙会精神的内核及秩序基础,使得庙会的社会互动来自不断固定的人群,依托熟识的香客产生小的非正式群体,这类群体的核心成员稳定并逐步吸收外部的香客人群,共同构建庙会中的“熟人社会”。其中依托于固定的演出团体、部分当地老人等较大团体,一定程度上分担属于香会的功能,如分发神的供品、介绍娘娘显灵事迹、显示菩萨上身等,推动着整个诞辰仪式的进行。

二、礼物之灵:上方山庙会中的礼物呈现

庙会的礼物呈现不仅仅包括供品,还包括向神传递的信仰,具体表现为宗教仪式表演、传播娘娘显灵事迹、分享供品等,它们共同构成了庙会上敬神的礼物呈现。在莫斯关于西北美洲部落夸富宴的研究中,礼物呈现竞技对抗维度的成败决定了社会地位和荣誉归属[注][法]马塞尔·莫斯:《礼物》,汲喆译,商务印书馆,2016年,第13页。,而庙会的礼物具有同样的作用。敬神礼物的内容,成为个人衡量信仰的标准。香客要向神显示供品的丰裕程度,至少不应落后他人,或者符合庙会普遍的标准。

敬神的供品上桌之后,信仰外化的行为表演更为重要,行为仪式成为衡量信仰虔诚程度的重要标准。香客力图自身行为更加符合神圣空间的规范,通过叩拜、吟诵、烧香等种种行为完成这一目的。整个庙会的地域空间表现为神的在场,欢腾仪式和歌舞表演即是对神灵在场的营造。因此每年太姥娘娘诞辰,是人流量最大的时候,大量香客在诞辰前提前到山中,陪太姥娘娘过夜,期望可以得到太姥娘娘的保佑。这一行为在当地被称之为“抱佛脚”[注]由于没有鲜明的宗教归属,香客在祭拜时多延续佛教的称呼和行为。,其背后集中展示的正是行为中信仰的礼物呈现。行为呈现不仅仅是对神,和周围香客的互动也是展示信仰的重要方式。在这一过程中,香客力图通过事迹或经历说明神灵的有效性,向周围人传播神的信仰,这成为香客之间沟通和群体身份认同的基础,也是庙会精神性最初的构建。诞辰表演范围也由传统庙会中人神沟通者扩散至香客,部分香客跟随演出者绕塔而行,进行宗教式的祈福仪式,成为演员的一部分。非仪式时间香客聚集在塔下,教唱菩萨曲,或由部分地域团体组成歌舞队,演出地方歌舞。他们试图以这种方式向神证明自身的信仰,获得神灵慷慨的回报,正如同陪神守夜一样,礼物交换的规则是牺牲越大,回馈越多。

在这种围绕着神灵的礼物交换体系下,依据信仰的程度可以区分出核心香客和外围香客。核心香客每年至少在诞辰日来参加上方山庙会,自发的向神灵贡献礼品,在山上过夜,分享食物,有固定的群体和朋友。而外围香客则抱着明确的功利性目的而来,获取与神的交换。由于没有香客组织充当代言人,神的供品也没有明确的接受者,因此庙会约定要和周围的人分享,这为不同香客构建了联系。核心香客的虔诚行为不断吸引外围香客的到来,并通过交换中的语言和行为传递上方山庙会的秩序规则。在人-神交换之外,衍生出人-人交换的礼物圈,两者共同维系了上方山庙会的运转,将组织者的职能分化在表演者和不同类型的香客中。

三、圈层流动:上方山庙会的自组织规则

(一)人-神交往规则

在上方山礼物的交换流动过程中,最重要的推动因素是“还礼”的义务。与神灵和先人交换礼物,能够促使神灵、先人对他们慷慨大方,得到丰厚的回馈——物质财富或者运气,因而必须持续的回馈礼物。这是整个上方山庙会空间的基础,从外围香客到表演者,都不同程度的向神灵献上自己的礼物,以期获得庇佑。在传统庙会中,一般存在着香客组织,充当这一交换体系的媒介。但在上方山这样的组织是缺失的,使得人神礼物交换过程更为直接,为人与人之间礼物的流动提供了更多的可能性。

1.核心香客

上方山作为一个历史悠久的地方庙会,几经拆除,很多风俗和传说都发生了更迭。在这一变化过程中,核心香客成为规则的传递者,他们是人-神交换体系中最忠诚的拥护者。依靠口口相传,核心香客建立了上方山的规则。这一过程区别于有组织庙会的文字规定,是交换过程中语言和行为的规范。

礼物呈现的不仅仅是供品,还包括对于神的信仰。核心香客在庙会空间内外,对信仰和规则的传播,也是敬神的一部分。一方面,在香客看来,使人“信神”比“敬神”能够获得更大的福报。这一点在自发教唱其他老人菩萨曲的群体中,表现得尤为突出。尽管由于信息的不同,这些规则不完全相似,但这构成了上方山庙会的具体秩序;同时,核心香客也是庙会人群的基础,如同妙峰山等庙会一样。作为神缘认同的共同体,香客根据地缘或者业缘的便利,会自愿结成小的组织。[注]王立阳:《庙会组织与民族国家的地方社会——妙峰山庙会的公民结社》,《民俗研究》2011年第1期。.上方山持续十几年的神灵诞辰活动,诞生了不少相互熟悉的群体,他们会在太姥娘娘生辰共同做饭,共同分享食物,跟随演出人员参加集体仪式,为周围的人示范参与仪式的方式。随着核心香客对于信息的汇聚和扩散,上方山庙会的规则和秩序也愈加清晰。

2.演出者

核心香客是庙会上香行为规范的制定者,涉及不同神灵的功能、上香的标准、抱佛脚等习俗的约定。而表演者则代表神灵的在场,确立了最基本的规则:赐福即要回馈。演出者和核心香客构成的小团体代行了香客组织的部分功能,是香客组织的雏形。

演出者作为最接近神的群体,其最核心的作用,是通过仪式沟通神灵,营造神的在场。作为群体性参与的地方社会日常生活中的标志性事件,具有十分重要的意义[注]岳永逸:《仪式、演剧与乡土》,《书城》2016年第5期。,这也是庙会空间存在的价值。香客来到庙会,区别于家中祭拜是因为更加接近神。上山之后,香客首先对正门第一座,也就是最为宏大的大殿磕头祈福,呈上自己的礼物。这是人-神礼物交换的规则,演出者一定意义上是神的化身,对其虔诚的叩拜行为,恰是对神的一种供品。演出者收到礼物,在经历神圣的仪式之后,礼物没有改变,但不再属于香客,而成为神赐下的圣物。供品作为新的礼物,是对于整个诞辰香客的回馈,演出者必须将其中的一部分分发出去,与熟悉的香客共享。值得注意的是,在没有演出者的大厅,供品仍然回到上供者手中,但在下山前,上供者必须分给周围的人,这成为一种约定俗成的规则。一旦经历仪式,无论演出者是否在场,礼物的归属都会发生改变,被赋予更多的内涵和意义。

另外,值得注意的是,演出者不仅仅代表神,还会代表香客向神祈福。在上方山宣卷讲演中,委托人为患病者,基于心理上的交换和回馈义务的认同,不在场的香客通过出资委托演出者替其祈福。这更加凸显了庙会空间的重要性,神的在场能够和神沟通并将自己的礼物准确的送给神灵,从而获得慷慨的回报。

3.外围香客

外围香客是庙会中的参与者,也是庙会秩序的遵从者。他们的目的相对明确,带着明显的功利性色彩,一般是求子、祛病等。但祈福一旦成功,香客就必须继续前来,否则他将失去庇佑。这反映了人-神交换的特殊性。人对于神的礼物,不仅仅包括供品,还包括自身的信仰。信仰区别于供品之物,在于时间上是持续而稳定的。香客一旦祈福成功,信即是对神的礼物,这需要香客定期向神呈现自己的信仰。上方山“借阴债”的传说即是对这一规则更加明显的阐述。不继续来参加庙会,等同于接受礼物而不回礼。因此,在上方山,信仰不仅仅要求礼物,还要求年年还愿。如一位中年女性为丈夫的病祈福成功,连续三年一直在诞辰带儿子前来,以此希望丈夫安康。这一规则为重建中的上方山庙会带来了更丰富的香客和人流。

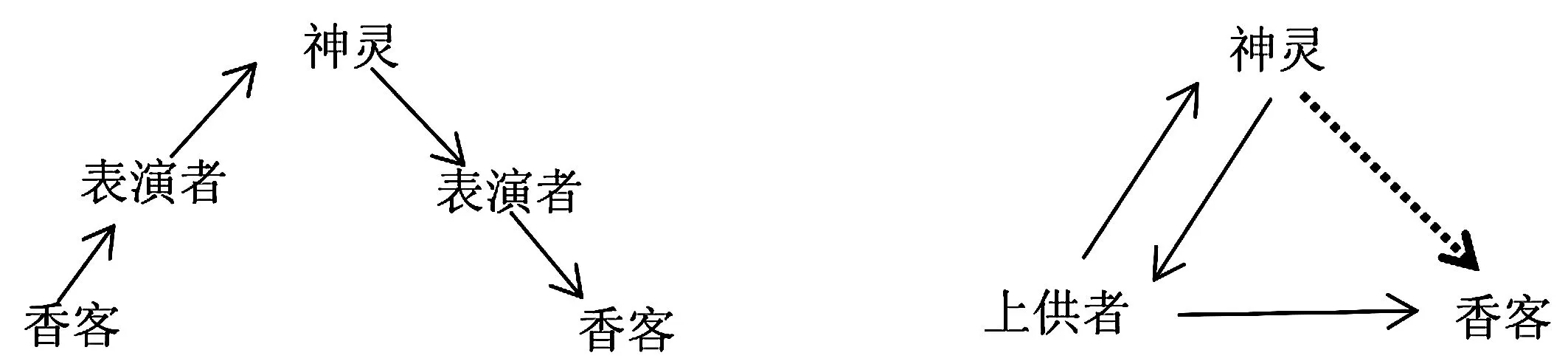

图1 人神礼物流动 图2 人-表演者-神礼物流动

(二)人-人交往规则

供品的分享,实际是神的祝福分享。如同北库页岛上基里亚克人分享熊图腾餐的意义:“我们吃熊肉不是为了果腹,而是为了使熊的力量转移到我们身上来。”[注][苏]N·H·尼基弗罗夫:《宗教是怎样产生的?他的本质何在?》,上海人民出版社,1956年,第8-9页。对于献祭之后的食物类供品,信众相信其具有辟邪的灵力,分食共享是常态。[注]岳永逸、王雅宏:《掺乎、神圣与世俗:庙会中物的流转与辩证法》,《世界宗教文化》2015年第3期。使每个人都受到神的祝福和灵力,有益于更多的人认可并加入上方山庙会的信仰当中,构建群体间的精神信仰。供品经过神的传递,成为新的礼物,还给信众,完成了自上而下的流动。由于上供地点的不同,返还有两种方式,一种是无中介的直接交换,由上供者分享给其他香客(图1);另一种是表演者作为中介分享供品给香客(图2),使供品在庙会人群中流动。

在演出者的礼物返还中,从神到人,演出者扣除了部分礼物。这种扣除之后的回赠,是演出者自我身份的确立[注]曾澜:《汉族跳傩行为中的礼物馈赠与计算》,《民俗研究》2017年第2期,即代行神的某些权力,也是香客组织的雏形。礼物返回的过程实际确立了演出者“礼”的权威性,香客接受礼物,也意味着需要承认演出者的地位,至少不能违反他们所构建的神圣空间规则。这一点,在成熟的庙会中表现尤为明显。将演出者看作是人神的沟通者,部分核心香客甚至对演出者形成依附,并开始进行义务性的帮助。例如折金银纸元宝、洗菜等,一同加入到晚餐的制作和分享当中,将民俗活动转化为礼的权威性。另外一种流动中,没有演出者,自发性的流动使陌生人之间产生交流。赠礼者成为受礼者,这一身份使得他们必须将礼物传递出去,而不是独享神灵的赐福。传递的过程,完成了熟人社会的构建。这种关系构建可能基于地域、行业等因素,但无论如何,熟人社会的产生,是上方山庙会得以延续下来的基础。熟人社会不仅仅提供了礼物流动的土壤,也是“信仰”传播的中心。人与人的礼物交换,同时承载了对神的信仰交换,工具性需求逐渐转向精神性信仰。在调研过程中,笔者发现对于一些老年人群体,娘娘诞辰已经成为他们生活中的重大事件之一:在八月十六参加庙会,分享礼物和食品,传递庙会的空间规则;即使在平时,也时常上山来拜神。这些行为并没有附着具体而指向明确的诉求,更多的只是显示信仰的存在。

如果说演出者构建了庙会空间中对于神的规则,那么人与人的礼物交换则是对规则的践行和延续。一切都是以敬神的礼物为核心,在民俗活动中逐渐构建出礼制的规范。唯有如此,才能建立群体对于神的信仰,将工具性的功利诉求引入到人们的精神世界中来。整个庙会也因此不局限于神,而成为人在世俗之外精神的表达。

四、礼制规范的信仰圈层

差序格局系费孝通先生提出的中国传统乡村社会的人际关系理论,旨在描述人际关系的亲疏理论。[注]王真卓:《费孝通“差序格局”思想的研究现状及展望》,《南方论刊》2016年第11期。而在对上方山庙会的考察中,基于礼物交换的过程,上方山庙会形成了隐含的礼制。礼物呈现的多少和类型代表着信仰者的身份和地位。事实上,通过礼仪制度的设置,礼与俗就在很大程度上被紧密地结合起来,越来越密不可分。[注]赵世瑜、李松、刘铁梁:《“礼俗互动与近现代中国社会变迁”三人谈》,《民俗研究》2016年第6期。而隐含的庙会规则,与民俗活动联系在一起,推动着整个庙会的运转。

在这一圈层中,核心是神,自内向外依次是表演者、核心香客、外围香客、游客。圈层自内向外的扩散,是信仰不断弱化的过程。值得注意的是,内部圈层的交换以信仰为主,外部圈层的礼物则更加注重实物的价值,功利性目的明显。依靠“精神性”信仰维系的内圈圈层人群稳定性明显大于外部圈层,其人群的流动交换也大多与呈现礼物的性质有关。尽管参加庙会的香客或多或少的带着愿望前来,但在庙会这一空间中,一切依然都还是以神为中心。无论是庙会产生的初衷——太姥娘娘诞辰,还是礼物交换过程中产生的规则,都是为了更好地服务神。

首先,上方山庙会仪式体现了民间信仰的模糊性。中国庙会不同于西方的宗教,可以清晰的区分出信仰者和非信仰者。这里庙会的信仰者往往是模糊的,因此神圣的边界也是模糊的,而且具有相对性。如同费孝通先生在差序格局中提出的群体边界一样,从外围香客来看,自己和圈内的人是信仰者,游客是非信仰者。从核心香客来看,外围香客带着明显的功利性而来,不是虔诚的信徒,自己和圈内的人群才是真正的信仰者。基于实用理性我们可以明显区分香客的信仰程度,但随着圈层内部的深化,语言和仪式行为的礼物交换是香客的主要供品,这种精神性的信仰与功利性的目的相互交织在一起,难以剥离。很多时候又超越在工具性目的之上,内化成为深层次的文化特征,成为实用理性下“有精神的信仰者”。

其次,体现了自组织庙会的规则性和圈层流动性。在上方山庙会中,尚没有成型的组织,但我们看到,围绕着神的礼物交换,庙会地位最高的显然是最接近神的表演者,他们也逐渐产生了香会的一些功能。而在较为成熟的庙会中,香会是“神”在世俗的代言人,迎神、敬神的活动由他们组织并实施,掌握着庙会空间的威权。在传统庙会中,香会成为人神礼物交换的中心,也是庙会秩序的真正掌控者。香客前往庙会的主要目的是礼物交换并获取祝福。正如我们前文所看到的,越靠近圈层内部,距离神越近,礼物交换程度越强,精神性礼物愈多。因此从圈外来看,外圈具有向内圈流动的趋势。这种流动不仅取决于香客,还取决于神的馈赠。外围香客功利性目的的实现,是产生信的基础。继续维持交换的过程,礼物则必须附上精神的烙印,由敬神向信神改变,因此会产生类似于表演的行为,例如菩萨上身、组织集体唱菩萨曲等,完成圈层之间的流动。由外向内,由内成为神的一部分,是香客圈层流动的路径。

在仪式权威性和供品规则的规制之下,口口相传的内容逐渐被香客感知。透过故事传说、演出仪式、礼物交换中的符号,香客在神圣空间中完成自我精神的认同和身份的定位。居处的圈层位置,代表着空间引导的行为模式差异,不同人群的行为在民俗活动中获得统一,共同维护空间内神圣性的存在来保证秩序的运转。

五、结 论

上方山没有大型的香客组织管理,但依然运转良好,众多分散的小团体和香客在礼的无形规范下遵循自身定位参与庙会的民俗活动。自组织性是其庙会空间秩序的一个重要特点,围绕礼物交换所实现的自治是其目前发展的主要特征。在这一过程中,香客参与民俗活动的核心是敬拜神获取神的祝福。因此在交换中,首先需要信奉并尊敬神,这是所有规则之上的规则,也是庙会空间秩序生成的基础。在时间的推移下,它衍化出更为具体的要求,供品呈现、宗教仪式、庙会演出的规则在人群交流互动中逐渐显现,形成庙会空间中无形的礼制规范。

遵循庙会空间的礼制规范,庙会人群围绕着神,被划分在不同的圈层内代行不同的功能。表演者营造神的在场,以仪式沟通人神礼物交换的过程,引导香客参与到庙会表演和日常事务中来。核心香客是庙会的中间力量,负责庙会的日常事务,传播“灵迹”和空间的规则。普通香客是庙会空间内最广泛的人群,带着“功利性”的目的而来,求子、治病,目标清晰而分明,基于工具理性的礼物多是供品,愿望的实现与否决定着礼物交换断裂的可能性。因此,香客信仰的实用性向精神性的转变是庙会空间得以延续的重要内容,最终仍然回归到敬拜神获取祝福的民俗活动中去。

从更宏观的视角来看,上方山庙会中的礼俗秩序依然是俗的一部分,这类庙会秩序的自发性建构受到主流话语权的重要影响。文化和经济的双重诉求使得改革开放以来,一大批地方庙会在申请非遗的潮流中上升为与正祀一般的存在,消解了原本对于民俗庙会的污名化。在主流话语权解绑后,地方庙会逐渐复兴。除了部分具有经济或文化诉求的大型庙会外,地方政府对庙会多持谨慎的旁观态度,空缺的权力状态使庙会中的礼俗互动构建出庙会的空间秩序和规则,成为当下乡土自治的一种重要缩影。庙会的断裂-复兴是国家礼俗互动的博弈,主流话语权及国家权力对地方的渗透,并不能消解民俗活动,而是以更加隐晦的方式潜藏在地方的秩序之中。从庙会自治到地方自治,更需要国家权力意志与地方传统相结合,引导地方民俗进入到社会公共价值的礼治之中。