协和医院的1500天

2018-10-24薛涛

薛涛

“你已经好了。不用再吃药了。”

大夫的话,如同神谕,可谓2018年元旦最美的礼物。

一直觉得自己身体很不错。从事媒体摄影工作十余年,时常背着沉重的摄影包天南海北地跑,身体还真没出过啥状况。也正是这种盲目的自信,才容易让人忽视暗藏的逆流。

2013年底出差沪杭,整个一周里小腿肿胀,时有抽筋,以为就是劳累所致,调整两天便好。回京后,症状并未缓解,在家人的催促下我去了一家三甲医院检查。

当时已近中午,尿检结果出来后,大夫看着化验单说:“不用等血检啦。赶紧住院吧。我们治不了。去协和、301或者中日。要做穿刺检查……”

我一身冷汗。第一次感到疾病离我这么近。

随后托人挂了协和医院某知名专家的号。而上一次走进协和,还是几年前对医院专家进行采访拍摄。

诊断过程只有三分钟,住院申请单就递到了我的手上。

两天后,我住进协和医院内科病房。

这是我生平第一次住院。

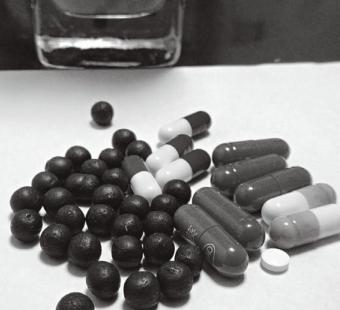

住院其实就为诊断,期间连个吊瓶都没打。抽血、验尿、彩超、CT、穿刺,五脏六腑被查了个遍,最终诊断为某种肾部疾病。住了半个月,我于2014年元旦出了院,才真正进入了一个“常规化”治疗阶段。每个月一次复查、半个月取一次药。这四年时间里,协和成了单位之外,我去得最多的一处公共场所。

大夫及家人常叮嘱:要早睡、要低盐低脂、不能吃辣、不要吃火鍋……对我来说,几乎都是“反人类”般的禁忌。

因药物中有激素,较长时间内我挂着一幅虚胖的“激素脸”。胖脸浓眉的模样,曾被朋友惊呼为“蜡笔小新”。

期间各项指标或升或降,但依然随性,照例晚睡,照例“海底捞”,照例去西藏,照例拍照。

在奔波医院的日子里,我习惯性地进行着拍摄,我自2005年起就养成每天用照片记录生活的习惯。

感谢越来越先进的手机镜头,让我不必负重而行,不用担心惊扰对方。

我几乎每次都会在候诊时顺手拍几张,顺手发发朋友圈。

但也只是顺手而已,谈不上创作。

医院真不是一个适合“创作”的地方。在那里,摄影的“侵略感”更具显性。

人类渴求着生命的尊严,但多数时候,那样的努力显得无力。

协和医院对患者而言,就是耶路撒冷之于朝圣者。医院的声誉让患者重拾一种叫“希望”的信仰。然而,“哭墙”屹立在那儿,对无法治愈的焦虑与失落也总能见之于他们的脸庞。

我作为观察者,只是小心翼翼地记录着医院里一帮既真实又弱势的群体,他们的故事在我的镜头里都是碎片,仅有其表;但我同为病人,又识其心。

忘不了住院期间所见,一位十几岁的重症男孩,住在每天费用过万的CPU病房里,病情持续恶化。男孩对妈妈说:咱们回家吧,不治了。那位母亲偶尔与我们交流,大多时间孤独地坐在病房门口,发呆哭泣……几天后,男孩转走了,没人忍心去追问他们的后来。而那位母亲在病房门口的模样,深深印入我的脑海,比我在那里拍的所有照片都真实、深刻。

如今病已去,我再不必常去医院报到了。翻看这些留存的影像,沉痛的同时,也在思考它们的价值和意义,我希望自己还能持续关注与记录,因为无常不是一切不幸的借口,总会有更多的光进入。

我想对所有人说:世间最美的原创是我们的人生,且行且珍惜。