针刺联合活血化瘀法治疗原发性痛经的临床研究*

2018-10-24彭瑶江西省妇幼保健院南昌330006

★ 彭瑶(江西省妇幼保健院 南昌 330006)

原发性痛经(Primary Dysmenorrhea,PD)又称功能性痛经,是指女性行经前后或经期小腹及腰部疼痛,并随月经周期发作,而生殖器官则无明显器质性病变的一种疾病,多发于青春期少女及未婚或未孕的年轻女性,发病率高且病因复杂。有调查研究[1]表明,我国妇女中痛经的发生率为33.1%,其中原发性痛经占36.06%,严重影响患者的正常工作和生活。至今为止,原发性痛经的病因目前尚不明确,现代医学普遍认为其与体内前列腺素、血管加压素、雌激素、催产素及钙离子等因子水平的改变有关[2]。

PD应属中医“经行腹痛”范畴,笔者在临床上联合运用针刺和活血化瘀方药,从根本上调整机体气血阴阳,疗效确切,报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择江西省妇幼保健院中医科2017年1月1日—2018年6月1日门诊病人180例,所有患者既往月经规律,月经周期在25~34d。经B超等妇科检查排外生殖器官器质性病变患者,随机分为观察组和对照组。其中观察组60例,年龄17~28岁,平均(20.1±3.1)岁,病程最短3个月,最长7年,平均(3.7±0.8)年;对照1组60例,年龄16~30岁,平均(19.3±2.86)岁,病程最短4个月,最长8年,平均(3.3±1.1)年;对照2组60例,年龄15~31岁,平均(21.1±2.9)岁,病程最短8个月,最长6年,平均(4.2±2.3)年。三组患者年龄、病程、病情经统计学分析,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。180例患者及其家属均知情同意,并签署知情同意书。

1.2 选取标准及排除标准

1.2.1 选取标准

1.2.1.1 诊断标准 参照《妇产科学》[3]:经行前后或正值经期小腹部疼痛或腰骶部疼痛,呈隐痛、胀痛或刺痛,伴恶心呕吐、四肢厥冷、冷汗出,甚至昏厥等症状,呈周期性发作。

1.2.1.2 纳入标准 ①符合上述痛经诊断标准的患者;②年龄在15~35岁之间的患者;③就诊前一月内未进行相关治疗者;④月经周期正常;⑤自愿加入本研究,签署知情同意书者;⑥取得我院伦理审查委员会批准。

1.2.2 排除标准

1.2.2.1 剔除标准 ①由子宫肌瘤、子宫腺肌瘤、子宫内膜异位症、盆腔炎症等导致的继发性痛经;②欲妊娠及哺乳期妇女;③已生育或妊娠期妇女;④近期接受过镇痛治疗者;⑤本研究所选穴位皮肤溃破者;⑥合并有严重的全身性疾病,如心血管、肝、肾和造血系统等原发性疾病;⑦有精神意识障碍疾病的患者;⑧正在参加其他临床试验者;⑨不知情或不配合研究的患者;⑩资料不全影响疗效判断者。

1.2.2.2 中止标准 ①出现不良事件或不良反应者;②试验过程中发现重大问题被迫停止治疗者。

1.3 治疗方法

三组患者就诊时详细询问病史,行常规妇科检查、超声检查。

1.3.1 观察组治疗方法 采用活血化瘀方药联合针灸治疗,经前4d开始治疗至月经后第2d,连续治疗4个月经周期。患者治疗1周后无效或症状加重者,停止本方案,使用对照2组方案治疗,计为脱落病例。①活血化瘀方药组成为:桃仁15g、红花12g、当归15g、川芎12g、赤芍12g、桑寄生12g、山茱萸12g、炒枳壳9g、炙甘草6g。水煎服,每日1剂,早晚温服,连续服用4个月经周期。②针刺:取三阴交(双)、中极、关元、归来为主穴,采用捻转进针法,得气后留针30min,留针期间每10min行针1次,共计3次。

1.3.2 对照1组治疗方法 经前4d开始服用中药至月经后第2d,连续治疗4个月经周期。患者治疗1周后无效或症状加重者,停止本方案,使用对照2组方案治疗,计为脱落病例。①活血化瘀方药组成为:桃仁15g、红花12g、当归15g、川芎12g、赤芍12g、桑寄生12g、山茱萸12g、炒枳壳9g、炙甘草6g。水煎服,每日1剂,早晚温服,连续服用4个月经周期。

1.3.3 对照2组治疗方法 在痛经发作期间口服布洛芬缓释胶囊(生产厂商:中美天津史克制药有限公司,批准文号:国药准字H20013062,规格:0.3g×20粒),早晚各1次,连续治疗4个月经周期。

1.4 观察指标

所有患者初次就诊查血常规、肝肾功能,月经干净、结束治疗后再次复查血常规、肝肾功能及根据疼痛数字评价量表(NRS)评分。全部患者连续治疗4个疗程后进行B超检查;随访3个月,进行疗效评价。

1.4.1 安全性观 测每天询问患者的身体感受状况,监测患者机体状态。①一般体检项目:心率、血压、体温等;②血、尿常规化验,肝、肾功能检查(治疗前后分别取样)。

1.4.2 疗效观测 ①临床疗效:治疗前后,进行NRS评分;②数据变化:采用超声仪检测治疗前后子宫动脉血压阻力指数(RI)。

1.5 疗效评价 参照《中医妇科临床研究》[4]和《妇科疾病诊断标准》[5]中痛经症状的评分方法进行痛经程度分级(轻度:积分<8分;中度:积分为8~14分;重度:积分>14分)制定疗效评价标准为:①治愈:疼痛消失,连续3个月经周期未见复发,痛经积分为0;②好转:疼痛减轻,或疼痛消失,但不能维持3个月以上,痛经积分下降25%以上;③未愈:腹痛和其他症状无改变,痛经积分下降小于25%。

1.6 统计方法 采用SPSS(19.0)统计软件进行统计学分析,计量资料采用t检验,计数资料采用卡方检验,以统计结果P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

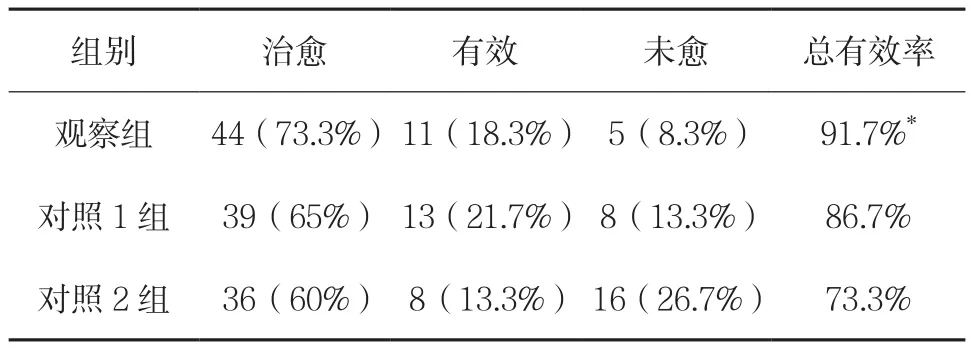

2.1 三组临床疗效比较 经治疗,三组患者的痛经症状均较治疗前明显下降。治疗后,观察组与两个对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05),说明观察组在改善痛经症状方面疗效要优于两个对照组,结果见表1。

表1 三组疗效评价(n=60) 例(%)

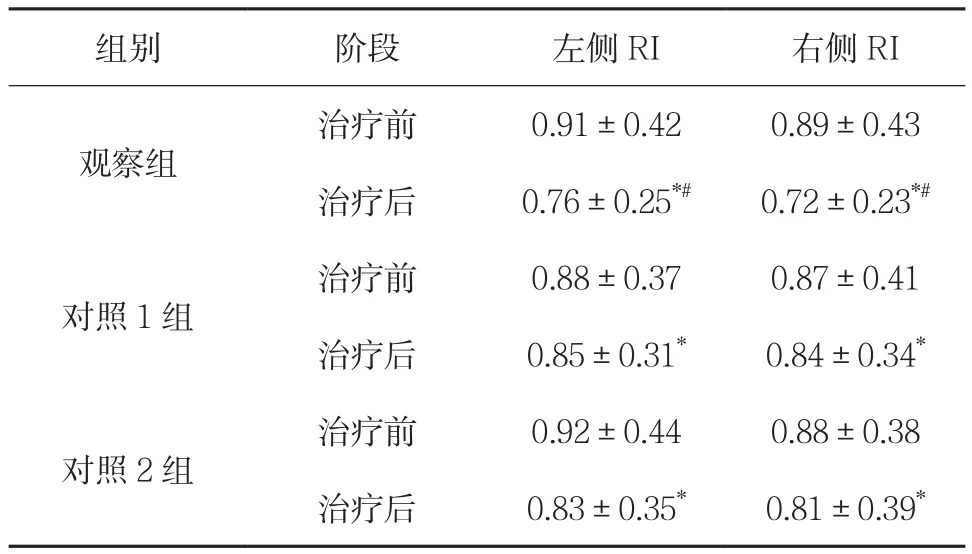

2.2 三组治疗前后子宫动脉血流RI比较 治疗后,三组患者的子宫动脉血流RI值均有一定下降,观察组数值明显高于对照1组和对照2组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 三组治疗前后子宫动脉血流RI比较()

表2 三组治疗前后子宫动脉血流RI比较()

注:与治疗前比较,*P<O.05;与对照1和对照2组比较,#P<0.05。

组别 阶段 左侧RI 右侧RI观察组治疗前 0.91±0.42 0.89±0.43治疗后 0.76±0.25*# 0.72±0.23*#对照1组治疗前 0.88±0.37 0.87±0.41治疗后 0.85±0.31* 0.84±0.34*治疗前 0.92±0.44 0.88±0.38治疗后 0.83±0.35* 0.81±0.39*对照2组

2.3 治疗用药不良反应 治疗过程中,观察组和对照1组未见明显不良反应出现,均无脱落病例出现。对照2组有1例患者出现情绪易激惹症状,1例出现食欲减退症状,用药结束后症状自行消失。

3 讨论

原发性痛经属中医学“经行腹痛”“经期腹痛”的范畴,对其病因病机的认识,历代均有论述。如《妇人大全良方》认为是寒凝、血滞;《华佗神方》主郁热与虚寒;《女科切要》主外感;《傅青主女科》则主于肝郁、寒湿、肾虚,《妇人规》认为应分虚实,实证多因寒滞、血滞、气滞、热滞,虚证多由血虚、气虚此外,还有虚实夹杂证。论述已丰,但在临床治疗上,多处以汤药,未见针灸等其他治疗手段,未免美中不足。

笔者认为,要有效诊治痛经,要从“痛”字入眼。痛证的发生,按中医理论分析,当有“不通”和“不荣”之分,女子经期,精血疏泄,此时机体气血趋于不足,若外感寒湿,气血运行不畅,或因情志不畅,饮食失和而致冲任不通,胞宫终致“不通则痛”;或因素体气血不充、肝肾不足,机体本就失于濡养,逢经来则加重胞宫血气不足而致“不荣而痛”。肝为风木之脏,主疏泄而藏血,其气升发,喜条达而恶抑郁,体阴而用阳,以血为体,以气为用,集阴阳气血于一身,故其病理每易形成肝气、肝火、肝阳、肝风之变,且肝之阴血又易于亏损。痛经病位虽在冲任、胞宫,然而病因多可责之于肝。临床观察痛经患者以实证为多,即使是虚证,也多为虚中夹实,单纯虚证并不多见,且临床上则以气滞血瘀证型最多见。

纯中药治疗痛经,长期效果理想,但服药周期较长,尤其是剧烈疼痛,难以短期取效。而单纯针灸治疗,虽然短期止痛效果较好,但患者对针刺多有恐惧心理,依从性难以保证。笔者在临床中采用针药合施,兼顾短期和长期效果,中药处方以活血调肝为主,针刺处方则培元益精,畅通冲任,痛经自止。

中药处方中,以桃红四物汤为基础方加减。桃红四物汤出自《医宗金鉴》,为调经要方,有养血活血祛瘀之功,研究[6]显示,该方具有抗血栓、抑制血小板聚集、促进血管内皮细胞及其因子的释放作用。笔者取其方义,变白芍为赤芍,增强活血之功;去熟地以防滋腻碍脾;加山茱萸固精补肾、壮水生肝;“得气之厚、生意浓郁”之桑寄生助肝气;炒枳壳散留结胸膈痰滞;炙甘草润肺和中、补脾益气,同时调和诸药。诸药合施,活血不伤血,补肝体而调肝用。

针刺处方中,三阴交为足三阴经之交会穴,有化瘀生新之功;关元穴为足三阴经与任脉交会穴、小肠之募穴,有通畅冲任、益精生血之功;中极穴为足三阴经与任脉的交会穴、膀胱之募穴,有统调经气、温养冲任、行气活血之功;归来穴为胃经穴,有活血散滞之功。诸穴共奏补益气血、活血化瘀、温阳通脉、行气止痛之效。

临床研究证明,在治疗原发性痛经上,观察组优于两个对照组,可以认为,针刺联合活血化瘀法,具有一定协同作用,兼顾短期与长期效应,疗效确切,值得临床推广应用。