流动儿童教育难题解决方案—让孩子和父母在一起

2018-10-24整理

整理|羽 佳

中国第一本《流动儿童蓝皮书》—《中国流动儿童教育发展报告(2016)》于2017年3月在北京发布。21世纪教育研究院、社会科学文献出版社、新公民计划联合召开了新书发布会。会上,众多教育研究者和一线实践者共同讨论了中国流动儿童教育发展的现状和面临的挑战,分析了中国流动儿童教育改革进程中的热点和难点问题。《中国流动儿童教育发展报告》自2014年起,每两年发布一次。

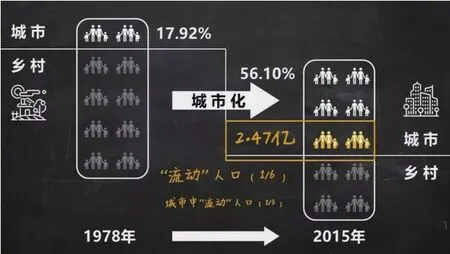

2016年《流动儿童蓝皮书》指出,截至2015年10月1日,全国流动人口总量已达2.47亿,全国每6个人中就有1个处于“流动”之中,作为流动人口子女的流动儿童和留守儿童这两个群体总数约1亿人。

截止到2014年底,城市义务教育阶段流动儿童在公办学校就读比例为79.5%,仍有超过200万的流动儿童未能进入城市公办学校,只能在民办学校或者条件简陋的进城务工子弟学校就读。进城务工子弟学校是城市化过程中流动人口子女无法入读公立学校而产生的特殊的民办学校。一项针对北京市10个区县50所进城务工子弟学校1866名学生的跟踪调查显示,这些学生初中后的流向堪忧。他们的高中(含职高)入学率不足40%,大学入学率不到6%。大多数人继续留在北京,从事各类低端服务业,还有13%—21%的人处于无业状态。

这类初中毕业后遭遇升学阻碍的流动儿童,一部分回流到老家,面临着新的自我认知和融入问题。这个群体中,也已开始“再生产”第二代流动儿童。他们面临的教育和就业的严峻挑战,对整个经济社会意味着巨大的人力资本损失。

流动儿童教育仍存在一些整体性和深层次的政策问题,急待用改革性和创造性的思路加以解决。《流动儿童蓝皮书》建议:需要突破计划控制的思维定式,通过科学地预测人口,调整城市规划,增加公共服务和基础设施的供给,顺应人口流动和快速城市化的大趋势;扩大城市教育公共服务的供给,简化和降低流动儿童进入公办学校的条件,保障流动儿童的受教育权利;加大省级统筹,建立以流入地省级政府为主的义务教育财政供给体制;发展普惠性民办学校,改善和规范外来务工人员子女学校;促进外来务工人员随迁子女异地中考、高考;重视改善外来务工人员子女的学前教育;完善积分入户制度,撤除将居住证与连续社保挂钩,实质性地促进流动人口市民化。

家长对孩子的期待高,但家庭教育缺失,学前教育品质低

目前我国尚未制定全国统一的有关随迁子女学前教育的管理规范,也未将其纳入基本公共服务范畴,使得外来务工人员子女的学前教育机会难以得到保障,学前教育品质难以得到有效提升。

据2015年在上海、广州及重庆三地展开的调查显示,学前教育低品质及家庭教育缺失是都市外来务工人员子女学前教育两大主要现状。子女入园难、入园贵是各都市外来务工人员反映其所在地区学前教育存在的最大问题。

其次,从外部环境、园内活动场地,到卫生条件,外来务工人员子女所在幼儿园条件差也是一大隐患,甚至不符合国家规定的办园条件。在幼儿园师资上,呈现“力量薄弱、流动性大”的特点。

调查显示,外来务工人员子女所在幼儿园的教师学历以中专、大专为主,且不少幼儿园存在教师包班制;在高强度工作量下,教师月工资整体不高。在此情况下,教师不仅对职业身份认同迷茫,也造成教师流动性高,以上海市为例,52.6%教师的教龄为1年以下,仅10.5%的教师工作时间超过3年。

在家庭教育上,调研组发现外来务工人员子女家庭教育功能弱化对孩子的教育十分不利。一方面,家长对孩子期待很高,但因教育观念落后,再加上综合素质能力较低、低投入,无法提供有效的支持。另一方面,外来务工人员子女家长教养方式单一,在意结果,不注重过程,孩子在学习方面出现问题时家长往往采用说教批评方式,甚至出现打孩子的现象,如重庆市59.3%的家长表示教育方式是说教批评方式。

《流动儿童蓝皮书》指出,就现实需求和目前困境而言,各级政府的管理效能和行政干预力度还远远跟不上发展的需要,所以急需呼吁政府从“精英优配”向“弱势补偿”转变。建议未来外来务工人员子女学前教育建设的主要对策应集中在加强各级政府主导责任;理顺各级各类管理机制;提升园所内部管理水平;引导扶持,扩大普惠资源及多方协同,探索看护工作等5个方面。

“新公民计划”开始于2007年,是南都公益基金会实施的以改善外来务工人员子女(新公民)成长环境为宗旨的资助项目。2008年,“新公民计划”荣获中华慈善奖“最具影响力公益项目”奖,被媒体誉为希望工程创始人徐永光的第二个希望工程。2007—2011年底,与116家民间机构合作完成163个农民工子女教育相关公益项目。

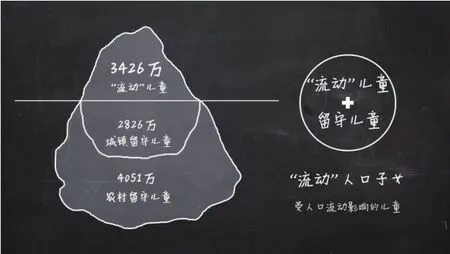

“新公民计划”总干事魏佳羽在一次讲座的发言中讲到:2015年,中国有2.47亿流动人口。全国共有儿童(0—17岁)2.71亿,1.03亿流动留守儿童中,流动儿童有3426万,留守儿童有6877万;留守儿童中城镇留守儿童有2826万,农村留守儿童有4051万。共计1.03亿儿童受人口流动的影响,这意味着全国每8个儿童中就有3个受人口流动的影响,其中1个流动,2个留守。基本上每4个生活在城市的孩子中就有1个流动儿童。

其实,现在越来越多的留守儿童生活在城镇地区而不仅仅是在农村了。流动加上留守,才是我们真正面临的问题。这两个群体没办法完全切割开,很多孩子其实是一段时间留守,一段时间流动,他们不停在两者间转换,哪里有生活空间,他们就会去哪里。

“流动儿童”会遇到哪些困难

基本没什么好的方案能把农民工家庭中成人的学历水平提上去,我们只能期待下一代。但如果下一代还是读不了高中,水平就只能一直停留在这个层面。虽然政府承诺了9年义务教育,但外来务工人员子弟入学依然是最大的一个问题,取决于流入地政府义务教育阶段的入学门槛有多高。政策没有改变的话,我们很难把流动儿童送进公办学校。

如果公办学校进不去,流动人口家庭只有两个选择。一是去民办进城务工子弟学校。虽然它的硬件条件、教育质量都不好,还需要多支付学费,但这是把孩子留在身边的最后希望。如果这样的学校也没有,父母只能把他们送回老家,变成留守儿童。留守儿童,本质上是亲子分离。没有父母陪伴会伴生很多问题。

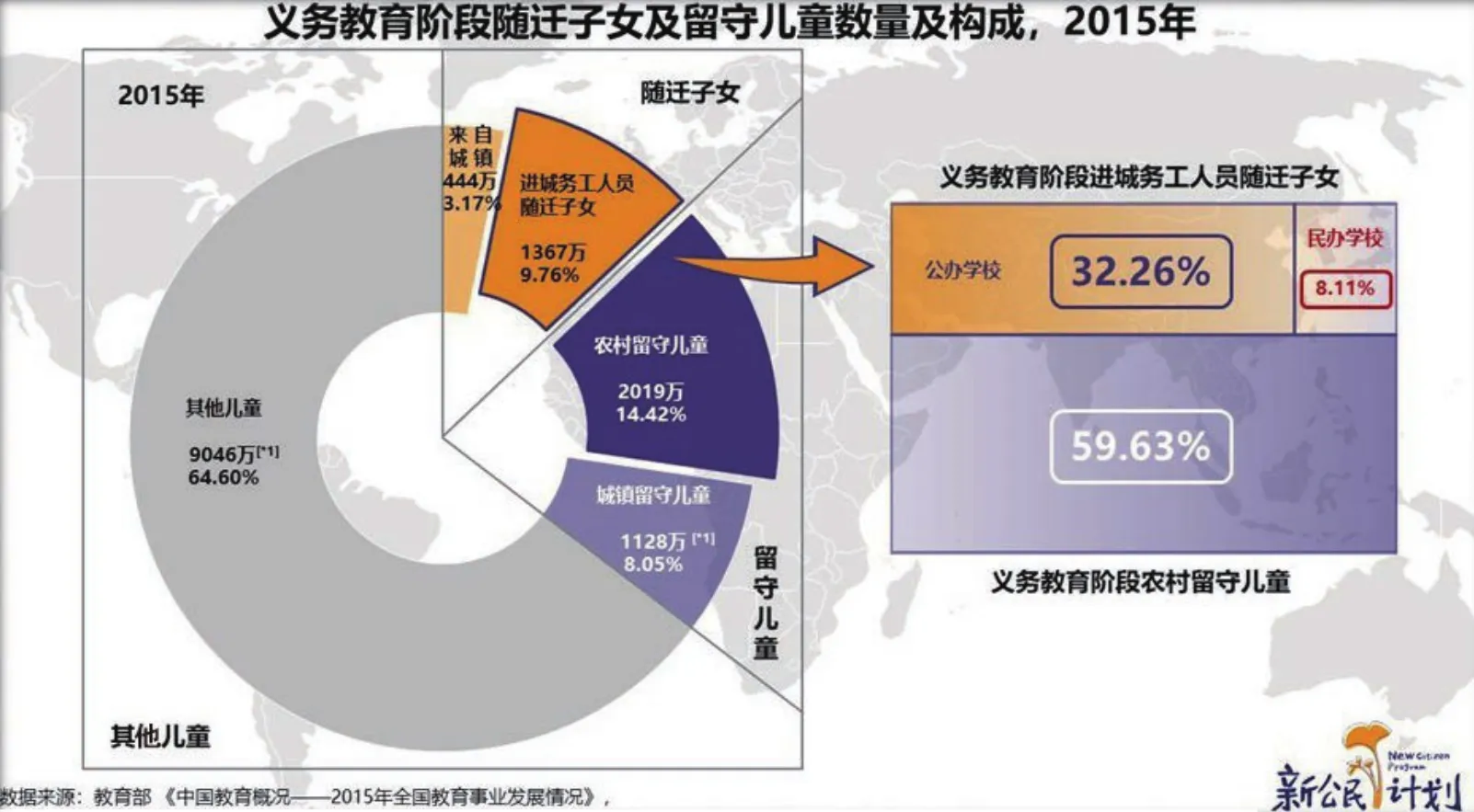

2015年,全国6—14周岁儿童总数为1.4亿,其中有4958万的流动和留守儿童,我们从中把外来务工人员子女分出来,一共有3386万,其中有1367万是进城务工人员随迁子女(“流动儿童”是统计部门使用的名词,教育部门在统计的时候,对于在城市就读的农村户籍儿童,使用的名词是“进城务工人员随迁子女”),2019万是农村留守儿童。

能留在城市公办学校的流动儿童只占全部义务教育阶段农民工子女的32%,8%在城市民办学校就读,另外60%的孩子只能留在老家。

这8%的孩子就读的城市民办学校的情况如何?2015年时,新公民计划做过一个调查,这些学校老师的平均工时是9.6个小时,平均工资是每月2600元。这些老师的工资比农民工整体的平均薪酬还要低,不补课赚一点外快他们在北京根本生活不下去。低工资,长工时,当老师薪水低到在温饱线上挣扎的时候,我们很难对他们提供的教学质量有什么期待。一个学校的校长很为自家学校的课表自豪,“我们比公办学校还要多上一倍的数学课和语文课。”事实上,因为音体美是没有师资的,他们只能上数学语文课。只上语文数学基础课,也能够让学校对老师的需求压缩到最低。

北京每年都在拆迁、关闭外来务工人员子女学校,但还会有新的学校出现,被拆迁、关闭的学校也会再重开。根据我们去年夏天的调研,当年拆迁、关闭的二十多所学校,后来差不多十几所又另找地重新开学、招生。因为人在,对于这些学校的需求就在,并不会因为学校被强制关闭需求就消失了。可以预见,这样的学校永远都关不完。它们不会出现在统计数据中,在统计意义上是“不存在的学校”。通过对比小学毕业生的人数与初中的招生人数进行推断,在北京、上海、深圳、广州、南京、厦门这6个城市,仅仅在一个夏天,就有9万名孩子,因为不能在城市继续升学不得不返回老家。

根本的解决方案:让孩子和父母在一起

魏千羽说:“我理解的解决方案其实特别简单。一亿孩子的父母在城市打工,已经有3426万的孩子跟父母一起生活在城市,还有6877万的孩子与父母分离,生活在农村。中国有几千万的孩子不跟爸爸妈妈在一起成长,最终的解决方案一定就是想办法让他们在一起。”

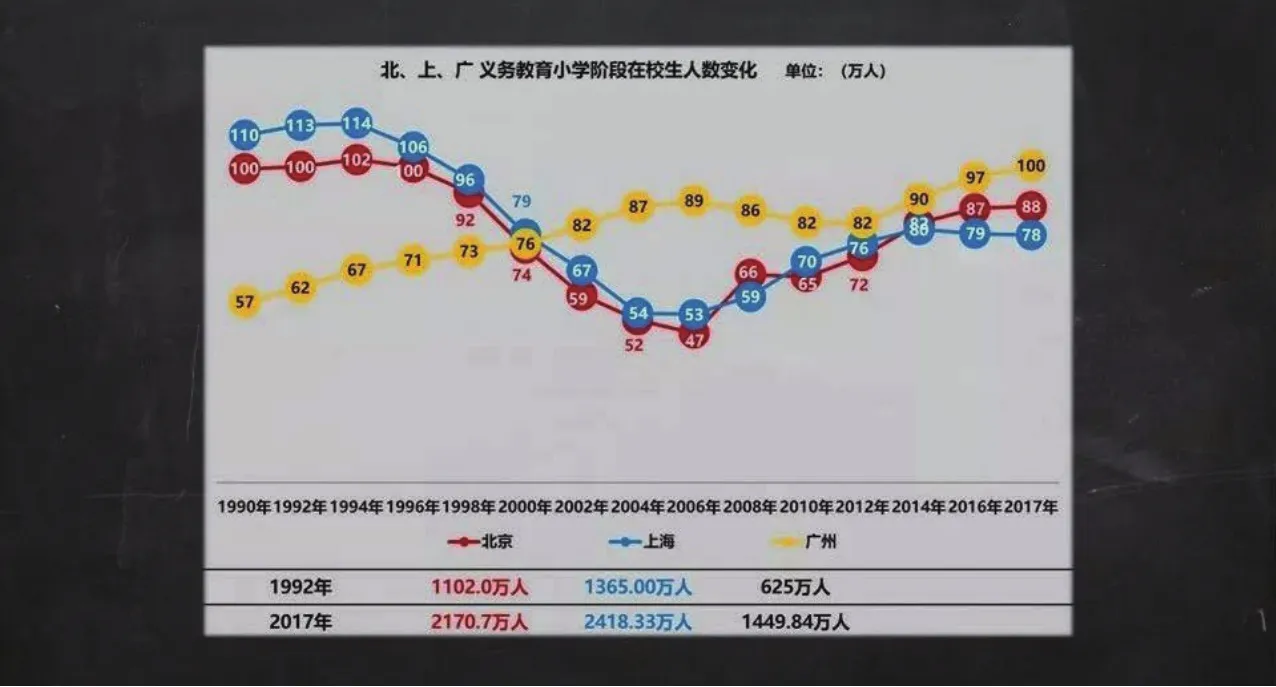

从经济学的角度讲,他们的父母之所以出来,是因为老家没有那么多的工作机会,只有出来打工,才能在经济上脱离贫困,因此所谓的返乡是不成立的。多项城市化研究表明,中国有大量中小城市正在收缩。北京城市实验室创始人龙瀛、首都经济贸易大学副教授吴康等人在研究了全国第五、第六次人口普查中乡镇和街道办事处的人口数据后惊讶地发现,全国654个城市中已有180个城市发生了人口总量和密度的双下降。这就只有一个解决办法,让孩子出来,想办法在城市里给这些孩子提供教育。

这些孩子当中,很多人在城市出生、长大,他们应该有权利在这里接受教育。具体怎么做?无非就是增加教育的供给,建更多的小学、初中,开放升学,让流动儿童都能接受教育。还需要更多人关注流动儿童教育问题,参与改善流动儿童的成长环境。教育没什么捷径。我们只要愿意多付出一点,可能就多一个孩子收获一点。