池塘内循环流水槽养殖加州鲈鱼试验

2018-10-24张波牟洪民袁伟唐秀峰

文/张波 牟洪民 袁伟 唐秀峰

为了探索在重庆地区利用池塘内循环流水槽养殖加州鲈鱼的可行性,本研究在万州区甘宁镇进行了实地试验。试验初始投放鲈鱼苗共计3274kg,平均规格约为153g/尾。经过5个月的养殖,结果显示:1-2-1号流水槽合计产量为2807kg,1-2-2号流水槽合计产量为3128kg。鲈鱼净利润3.64万元,整池综合净利润4.24万元。

一、试验条件

(一)试验池塘

本研究的试验池塘为万州区水产研究所2017年在甘宁改建投产的1-2号内循环流水养鱼池,该养殖池塘总面积约为10亩左右,水深常年维持在2m左右。试验池塘划分为流水槽养殖区、集污区、水流循环净化区。流水槽养殖区内建立内循环流水槽2条,编号为1-2-1号和1-2-2号,长度为22m,宽度为4.2m,单条面积92.4m2,2条面积共184.8m2,占大池面积的2.8%。每条流水槽前段配置气提式推水增氧设备一套,24小时推动水流,维持池塘水流内循环,流水槽末端为集污区,长约2m,总面积约8m2。配置可移动吸污器一台,每日定时排污。流水槽外为水质净化区,配置增氧机一台,其余区域利用浮床种植水稻、水葫芦和水白菜等作物,进行水质净化。鱼塘水源来自于甘宁镇红旗水库,水质安全无污染,符合《渔业水质标准》。试验期间仅加注新水,补充排污和自然蒸发造成的水体损失。

(二)养殖品种

流水槽内全部养殖加州鲈鱼,苗种均来自万州区水产研究所繁殖车间,并且已完成驯食。2017年5月1日进池,总投放量为3274kg,规格平均约为153g/尾,总数约为24250尾,全部投放于1-2-2号池。外塘投放500g/尾的白鲢约500尾。6月15日对1-2-2号流水槽内鲈鱼进行分池,将2099kg约11280尾鲈鱼移至1-2-1号流水槽。

二、试验方法

(一)日常饲养管理

加州鲈鱼入槽以后,采用固定在流水槽前端的投饵机定时投喂鲈鱼鱼种配合饲料,饲料由成都某公司生产,饲料成分分析保证值如表1所示。每日投喂量采用90%饱食法,根据鲈鱼摄食情况进行调整,并且根据鲈鱼不同生长阶段调整饲料的粒径,保证其适口性。每日早中晚各投喂一次,最后一次投喂后进行水槽集污区排污,流水槽外净化区不投喂饲料。

表1 饲料成分分析保证值

表2 试验期流水槽鲈鱼生长结果

表3 流水槽鲈鱼每月平均规格单位(g/尾)

图1 鲈鱼每月平均规格变化

每日24小时安排人员轮流值班,夜间巡塘。关注鲈鱼日常生长情况,观察池塘溶氧和电力设备情况,根据实际在夜间开增氧机进行增氧,如遇突发停电及时开启备用电源。每日用毛刷清洗槽内隔离网,减少推水阻力。做好死亡记录,发现死鱼、病鱼,及时捞出处理。严格记录每月饲料投喂量,详细记录生产成本,并且每月抽样检测鲈鱼平均体重,计算饵料系数。试验结束后分析鲈鱼的平均产量、存活率、饵料系数、成本和收益情况。

(二)水质检测与调控

采用淡水水质快速检测试剂盒定时定点对池塘流水槽进行水质检测,检测指标包括水体温度、pH值、溶解氧、氨氮以及亚硝酸盐含量。根据水质检测结果,适时泼洒生石灰浆,使pH稳定在7~8范围内。使用微生态制剂改良底质和水质,调整氨氮和亚硝酸盐维持在正常水平以内。

(三)病害防控

试验期间采取“预防为主,防治结合”的原则。鱼苗入池前进行池塘底质改造,去除多余淤泥,并且干塘两周,除去池底杂草。鱼苗入槽以后,按照说明使用碘制剂进行槽内消毒。按照需求采用复方多维、保肝药物等饲料添加剂制成药饵口服投喂,增加鱼体免疫力,防止肝胆病的发生,并且详细记录药物使用情况。在鲈鱼摄食情况较差时减少投喂量,起捕前停食。转池和运输时泼洒抗应激药物,减少鱼体应激反应。

三、试验结果

(一)加州鲈鱼生长结果

养殖试验为期5个月,到10月1日结束。经检测,1-2-1号流水槽产出鲈鱼均重约为285g,合计产量为2807kg,1-2-2号流水槽产出鲈鱼均重约为268g,合计产量为3128kg,具体参见表2。

每月的15日左右进行抽查,测量平均规格。6月分池时鲈鱼抽测结果规格为186g/尾。7月抽测1-2-1号流水槽平均规格为223g/尾,1-2-2号流水槽平均规格为220g/尾。8月1-2-1号流水槽平均规格为249g/尾,1-2-2号流水槽平均规格为240g/尾。9月1-2-1号流水槽平均规格为273g/尾,1-2-2号流水槽平均规格为259g/尾(表3)。至试验结束时计算饵料系数,1-2-1号流水槽饵料系数为1.54,1-2-2号流水槽饵料系数为1.08。根据图1可知分池前鲈鱼处于环境适应期,摄食量较少,分池后开始迅速生长,6月~7月是快速生长期,7月中旬份后由于连续高温天气,水质下降,导致摄食量下降,生长放缓,9月后温度下降后摄食量开始回升。

(二)水质检测结果

每月两次上午11时左右采取流水槽中部水面下约1.5m处水样,进行水质测量,根据水质测量结果(表4),采取相应调水措施。

每月定时的水质检测结果表明,在高温季节流水槽内水温较同时段的普通池塘低0.5℃~1℃左右,经过调水流水槽内pH值稳定在7.5左右,可以保证鲈鱼的健康生长。同时流水槽由于24小时不间断的气提式推水,能保证槽内水体中溶解氧保持在较高水平,整个试验阶段,溶解氧的含量均维持在6.0mg/L及以上,即使在高密度的养殖条件下也确保了鲈鱼的正常生长。6月~8月的高温季节,配合夜间外塘净化区增氧机适时增氧,加强上下水层的交换,降低缺氧浮头甚至大面积死亡的风险。氨氮和亚硝酸盐测定值在8月~9月有升高的趋势,特别是亚硝酸盐,超出正常值数倍,此时池塘水质情况有所恶化,出现鲈鱼不断死亡的现象。

表4 池塘水质指标检测结果

表5 试验主要生产成本(万元)

(三)养殖效益分析

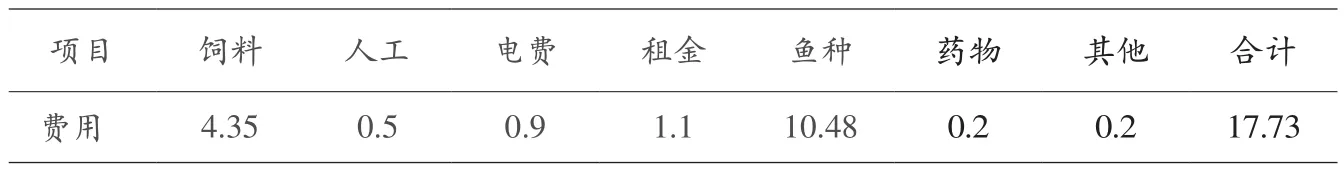

本次试验生产成本主要包括饲料费、人工费、电费、租金、鱼种费、药物和其他费用,共计17.73万元,详情见表5,鲈鱼按照市场价格出售,可获毛利润21.37万元,可获净利润3.64万元,池塘总面积约为10亩,仅鲈鱼每亩利润可达3600元。净化区鲢鱼获利4000元。净化区浮排水稻亩产约500斤,共计收获1200斤,除去生产成本净获利2000元。整池综合获利共计4.24万元,每亩获利4200元。

四、分析与讨论

(一)低碳、环保、高效养殖模式

本试验采用的池塘内循环流水槽养殖模式是一种非常环保的养殖模式,基本实现了养殖污水的零排放,是农村池塘养殖健康可持续发展的新模式,改变了传统池塘养殖废水对周边环境造成严重污染的状况。而且本试验净化区配合养殖水稻,是农业农村部主推的鱼稻共生养殖模式之一。研究表明水稻等水生植物的生长过程能够吸收利用水中的氮、磷、碳等元素,能有效降低养殖水体中亚硝态氮等对鱼体有害物质的含量,不仅能达到净化水质的目的,而且生产的水稻等农产品不使用农药化肥,绿色健康,有很高的市场价值。本试验中流水槽内养殖的鲈鱼由于长期的流水养殖,相较传统池塘养殖的鲈鱼肉质更加紧实鲜美,运输后存活率更高,具有更强的市场竞争力。

池塘内循环养殖模式是一种高效的养殖模式,不仅体现在高产量、高收益上,还体现在低劳动力投入上。池塘内循环流水槽养殖的鲈鱼数量一般是普通同规模池塘的两倍甚至更多,而且养殖存活率高,病害风险低。“鱼菜(稻)共生”养殖模式更是增加了水面利用率,提高了综合效益。槽内鲈鱼相对集中,配合槽内底增氧设备,使用泼洒类消毒剂和调水产品等效果更加明显。收获时,无需干塘,无需大量人员拉网,即可达到100%起捕率,极大了节省了劳动力成本,在现今水产养殖行业劳动力普遍不足的情况下,具有显著优势。

(二)排污效果

本试验中流水槽采用的是吸污泵对集污区的残饵粪便进行排污,水泵吸头可横向移动,并且连同池底挡板一同移动,发挥集污作用但是挡板无法刮到的边角依然有污物沉积。同时随着水库水源进入池塘内的野杂鱼开始生长,数量不断增加,摄食残饵规格增加,撞击隔离网,搅动底质,导致污物从集污区飘出。加之流水槽养殖密度大,每日产生的污物很多,增加了排污的难度。这几方面的原因导致流水槽排污系统效果不够理想,还需要进一步的研究改善。

(三)日常管理

1.溶氧

池塘流水槽内循环养殖系统属于集约化高密度养殖,需要保证池塘内的溶氧含量充足。一旦日常管理出现疏忽或者突发电力故障,如果不能及时正确处理,流水槽内养殖的鲈鱼可能在短时间内就因缺氧而大量死亡,造成极大的经济损失。

2.水质

在高密度的养殖模式下,水质更容易发生问题,后果也更严重。一旦出现水质恶化需要采用多种方法及时调水,减少病害风险。尤其注意高温季节。鲈鱼摄食量下降,需要及时减少投食量,残饵极易引发水质下降。本研究中高温季节时,水体中氨氮和亚硝酸盐含量一度升高突破正常值,鲈鱼抵抗力下降暴发疾病,导致大量死亡。

3.突发状况

不能忽视恶劣天气带来的电力中断的风险,定时检查备用电源的情况,确保在断电后备用电源能正常工作。安装断电报警器,并定时检查以便值班人员及时发现并排除故障。

综上所述,池塘内循环流水槽养殖是一种环保、高效的养殖模式,适合加州鲈鱼的养殖,是推动淡水水产养殖行业健康可持续发展的新模式,值得推广。