当年的内蒙古文化局农场

2018-10-24明亮

明 亮

上世纪60年代初,我从内蒙古艺术学校毕业,被分配到内蒙古电影制片厂。是时,国家连续遭受严重自然灾害,吃饭成为国人头等大事。内蒙古文化局(现内蒙古文化厅)为缓解饥荒,按着当时的政策,在毕克齐镇南的沟子板村办了一家农场。农场办公的地点,我们统称“场部”。场部不知从哪里弄来20来只羊,借村里的饲养院,白天放,晚上圈。文化系统各单位抽调人员轮流前来农场劳动。我来的时候,农场已初具一定规模,有房住、有地种,顿顿能吃到一些城里人见不到的新鲜蔬菜。

见我到来,场部领导喜出望外。原因是现有的人员,除了几位年纪较大的干部,其余全是女性,各年龄段不等。我从学校出来时间不长,刚19岁,给农场添了一个小伙子。“你来得正好,”场部领导说:“你就住饲养院里,那一群羊归你了。”

饲养院一进院门,左手便是羊倌住的小屋,院里挺大,20来只羊都抬起头来望我,它们或许猜出来了,我是它们新上任的“司令”。院落北面,有几口菜窖。

从没有放过羊的我,1962年3月9日,当上了羊倌。北方的早春,乍暖还寒。我把几只产下不久的羔羊托付给一位年长者就出发了。野地满目一片干枯褐黄景象。这个季节,羊群尽管低头亲吻大地,经过一冬,大地上可以吃到的剩草很少,它们的肚子里和我的一样,总是欠缺的。所以,每天晚上,我还得给它们煮黑豆喂。顺便,煮黑豆者也可尝几口黑豆。现在想起来,那些天,我还沾了羊的光。只是当年肚里没油水,每次出外放羊都要忍饥挨饿。

那天,我照例起得很早,把羊圈大门打开,赶着羊群走向村东。冥冥之中,开阔的野地里传来一个嫩弱的不知是什么声音。记得有一天晚上,我曾经从村里远远地望见东边这片草滩上有过一群野雁露宿。难道是雏雁的声音?我循声走去,不远处的地面上有一个黑东西。靠近细看,只见一个被棉褥裹得严严实实,只露出紫色小脸的初生婴儿在无力地哭喊。弃婴!我立马感觉到紧迫。在这样一个饥饿的非常年代,这样的事情难免出现,养活一张嘴,不易呀!面对眼前一个奄奄一息的脆弱小生命,我岂能绕过去不管。刻不容缓,没有时间考虑许多,我小心翼翼地抱起婴儿,羊群顾不上了,火急火燎地往场部跑。早晨的场部里,领导们刚刚到。快!我推开门喊他们,“给这娃喂点什么!”听我拣来一个娃子,外面人都来看,你一句我一句献策。还是年长的人,不但有经验,办事也牢靠。很快,他们拌好一碗不稠不稀、不冷不热的奶粉,找来一具奶瓶,还不知从哪家请来一位有奶的农妇。属于我的大任,我已经大功告成,我还得看好我的羊群,把弃婴交给场部里的领导,轻轻的我走了,带着几丝牵挂。

中午回来后听说,那是一个女婴,活过来了,让一位在农场劳动的某单位一位同志抱回了城里的家。这事,算起来距今已有56年了,那个女婴,现在也已奔花甲了,不知在哪里,日子过得一定很幸福。

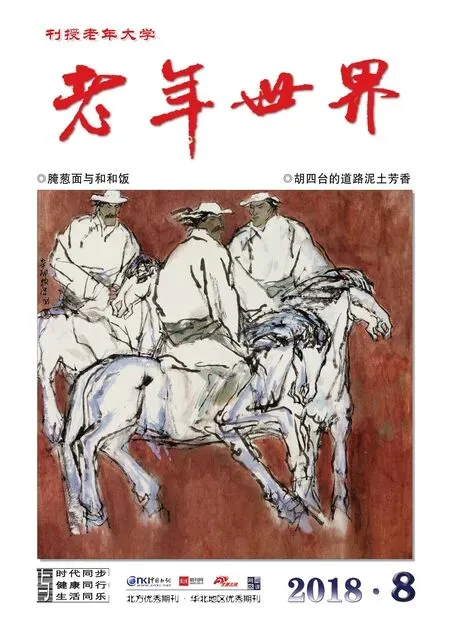

过了一段时间,场部的领导来找我,说:“小乌,羊群暂先让别人放吧,给我们农场放马的云二旦病了,马要夜牧,马不吃夜草不肥嘛!你先替他放马,行不?”我这才知道农场里原来还有6匹马,从村里雇了一个小伙子放着。“行啊!”我说。

夜幕四合,我从村东头的羊圈走向村西头的马厩,从云二旦的手里接过6匹高头大马,向野外走出。初夏的夜晚,没有月亮,深空群星闪闪烁烁。病中的云二旦曾说,夜里天黑,你得蹲下身子,靠地面向远处望。此刻,我想起云二旦的话,脸贴近地面望去,嗬,果不其然,能望到很远。站起身来,我尾随6匹马不停地走。突然,马群呼啦地跑起来了。怎么回事?贴地面向东向西望,没有什么呀。再转过身往北望时,远处有一个黑东西影影绰绰向这方窜动。不好,可能是近来村里人常提起的那个叫狼的可怕家伙。我一激灵,撒开腿,朝马群奔跑的方向拼命跑起来。那速度绝对是今生所没有的,地面凹凸不平,几次险些磕倒。一口气跑一大截,见马群停息了,我喘着粗气再向北边望时,什么也没有了,四周静悄悄的。一直挨到天麻麻亮,我赶着6匹马往回返。到村里,把马群圈好后,我到场部,把夜里发生的事,向大伙儿说了一遍,大伙儿听得十分认真。领导对我说:“好了,你回去休息吧,今晚别放马啦。”

7月9日,我被调回制片厂。人有时候很奇怪,越是饿的、累的、苦的日子,越是让人怀念。我怀念当年的毕克齐沟子板村文化局农场,它给我的一生留下了东边放羊,西边牧马的故事。