舰载电子设备雷电防护技术研究

2018-10-23赵玉,刘军

赵 玉,刘 军

(1.中国船舶重工集团公司第七二三研究所,江苏 扬州225101;2.解放军66135部队,北京100144)

0 引 言

雷电是由大气层中不同湿度和温度的气流相对运动形成的自然现象[1]。舰船在海平面上航行时,当遇到比较恶劣的雷暴天气,与平坦的海平面相比,舰船自然就成为了诱导带电云层放电的唯一突出物,因此航行在海上的舰船受到雷击的机会就比较多。随着海军任务海域的不断拓展,水面舰艇在航率日渐提高,新型舰艇装备信息化水平逐步提升,对水面舰艇雷电防护提出了更高的要求。

虽然目前现役水面舰艇针对雷电危害采取了一定的防护措施,但近几年仍发生了几起舰载电子设备遭受雷击的事故,造成了部分设备损坏,暴露了水面舰艇电子设备在雷电防护设计方面的不足。

1 雷电特性分析

1.1 雷电效应

雷电产生的破坏作用,可分为直接效应和间接效应[2]。直接效应是指由雷电电弧的附着及伴随着雷电流的高压冲击波和磁力所造成的燃烧、溶蚀、爆炸及结构畸变等效应;间接效应是指由雷电放电在电气和电子设备中引起的过电压或过电流造成的设备受损或受干扰。

直接效应的雷电环境如图1和图2所示。对于直接雷击引起的间接效应,雷电环境应如图3所示。间接雷电波形参数如表1所示。

图1 雷电直接效应环境(电流波形)

当雷击形成后,经过舰艇接闪器(一般在桅杆顶部)引雷后,强大的雷电流沿桅杆、船体泄入大海。同时伴有如下结果:地电位抬高会对舱室内的低电位设施反击放电;桅杆周围强烈的雷电电磁场会在电源线、信号线等缆线上感应出极高的雷过电压,在电力线上极高的雷过电压会引起电力系统的二次故障,产生操作过电压或暂时过电压这些过电压都有可能损坏设备。雷电过电压通过各种耦合途径侵入设备,在设备端口间或传输线间引起电位差,当该电位差超过设备的耐受水平时,就会造成设备损坏。舰艇电子装备通常均在接闪器保护范围之类,因此本文主要考虑对间接雷击的防护研究。

图2 雷电直接效应环境(电压波形)

图3 雷电间接效应环境

1.2 雷电频率

根据国内外学者对雷电波频谱数据的分析,雷电波的频谱具有以下特点:雷电流主要分布在低频部分,且随着频率的升高而递减。在波尾相同时,波前越陡高次谐波越丰富;在波前相同的情况下,波尾越长低频部分越丰富。雷电的能量主要集中在低频部分,约90%以上的雷电能量分布在频率为100 k Hz以下[3]。这说明了在电子系统中,只要防止100 k Hz以下频率的雷电波窜入,就能把雷电波能量消减90%以上,这对避雷工程具有重要的指导意义。

表1 雷电间接效应波形参数

2 雷电防护原理与措施

雷电防护原理就是使电压为几十万伏、电流为几万安培的雷云放电能量在进入电子设备内部时衰减为各种弱电设备能承受的几十伏电压、几百毫安电流的水平,这是电子设备防雷的主要任务。防雷措施主要包括:屏蔽、分流(改善接地)和阻隔(加装浪涌保护器)[4]。目前现役舰载电子设备(雷达、电子战设备)常见的装舰布局如图4所示,其天线和微波接收前端在舱外布置,后端接收处理及供电部分在舱内布置,二者之间通过较长的一段穿舱线缆互连,互连线缆传输的信号主要有电力、控制、射频、视频等信号类型。

图4 电子设备常见装舰布置示意图

2.1 屏蔽

舱外设备安装的位置应在避雷针的保护区内。但避雷针有引雷的效应,会增加直击雷击的概率,且避雷针下引线需要特殊处理,加强屏蔽,避免对附近电缆产生感应电压和电流。

外部电缆须采用双屏蔽电缆,为进一步提高屏蔽效果,可将长电缆舱外部分置于良好屏蔽的金属管道内,同时金属管道需确保就近良好接地(可能需要在船体设置新的就近接地点),文献[5]中提出了在设备天线和机柜之间安装屏蔽网的方式来解决感应雷的方法。

2.2 接地

降低接地电阻是实现雷电流泄流的关键。雷电流通过单根引下线的全部电压降计算公式为:

式中:U为电压降(k V);i为雷电流(k A);R为接地装置电阻(Ω);M为单位长度的电感,约为1.5μH/m;l为引下线的长度(m);d i/d t为雷电流的陡度(k A/μs)。

从公式可以知道,在防雷接地装置中,接地电阻阻值越小,瞬间内冲击接地电压降就越小,雷电时设施的危险性就越小。

2.3 防浪涌保护器

为了抑制传导来的电线过电压和过电流,以及对无法使用导体直接连接的部分实行等电位连接,应使用防浪涌保护器进行分级保护。防浪涌保护器一般采用放电管、压敏电阻和压敏二极管,当电位差低于其阈值电压时呈现高阻;反之,呈现低阻导通。一般加装在所有雷击浪涌电流可能串入的端口和通路中,在设备遭受间接雷击或雷电感应时,将雷电流泄放掉,保证后端设备不受影响和损坏。天馈线路应两端安装浪涌保护器,根据被保护设备的工作频率、平均输出功率、插入损耗、驻波系数、带宽、阻抗特性、接口形式等选用适配的天馈浪涌保护器。

3 雷电防护设计

3.1 接地设计

接地是任何电气及电子电路、设备(系统)的重要组成部分,也是考虑电磁兼容性的一个十分重要的问题,是抑制传导耦合的重要措施。

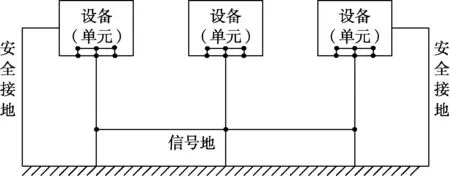

对于高频,为了降低地线阻抗,一般均采用多点接地方式,如图5所示。图中所用的地线分别连至最近的低阻抗地线排。地线排一般是与机壳相连的扁粗金属导体或机壳本身,其感抗很小。

图5 多点接地示意图

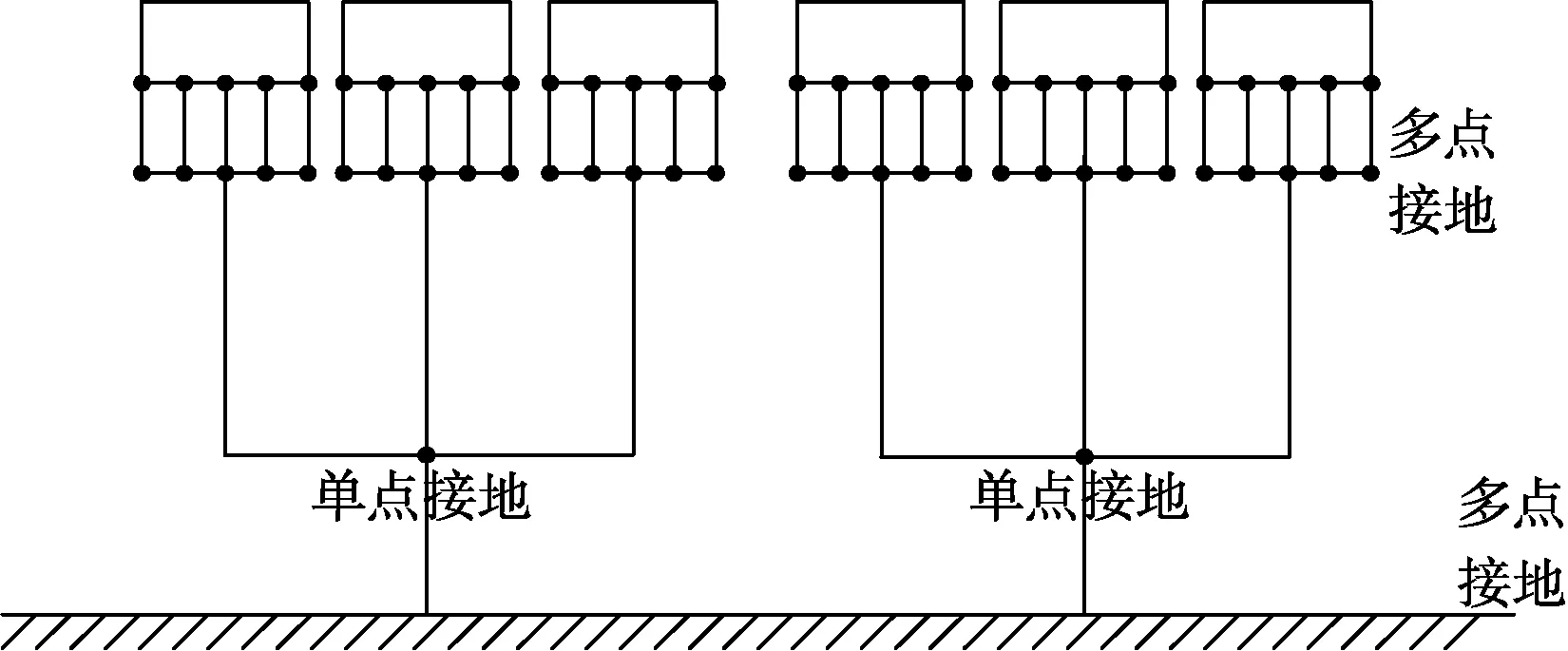

实际情况比较复杂,很难通过一种简单的接地方式来解决,而常常采用单点和多点组合成复合接地方式,如图6所示。

图6 复合接地

工程上一般不单独设置防电磁脉冲接地,而是与防雷接地、保护接地、工作接地一起组成一个共用接地系统。此时对工程接地电阻的要求应以有关标准规定的各种接地电阻中的最小值为依据,至少不应大于4Ω。非电力设备(通信及其他电子设备、电子计算机)的接地,除有特殊要求外,也可采用共用接地系统。此时工程接地电阻一般不宜大于1Ω。如果非电力设备要独立设置接地系统,其工程接地电阻不宜大于4Ω,并且与共用接地系统的距离应大于20 m。对于有防电磁脉冲要求的工程,在设计共用接地系统时,除应遵守有关标准的规定外,在接地体的形式、尺寸以及接地线规格等方面必须满足防电磁脉冲的要求。通常情况下,冲击接地电阻不宜大于10Ω。

3.2 防浪涌保护器设计

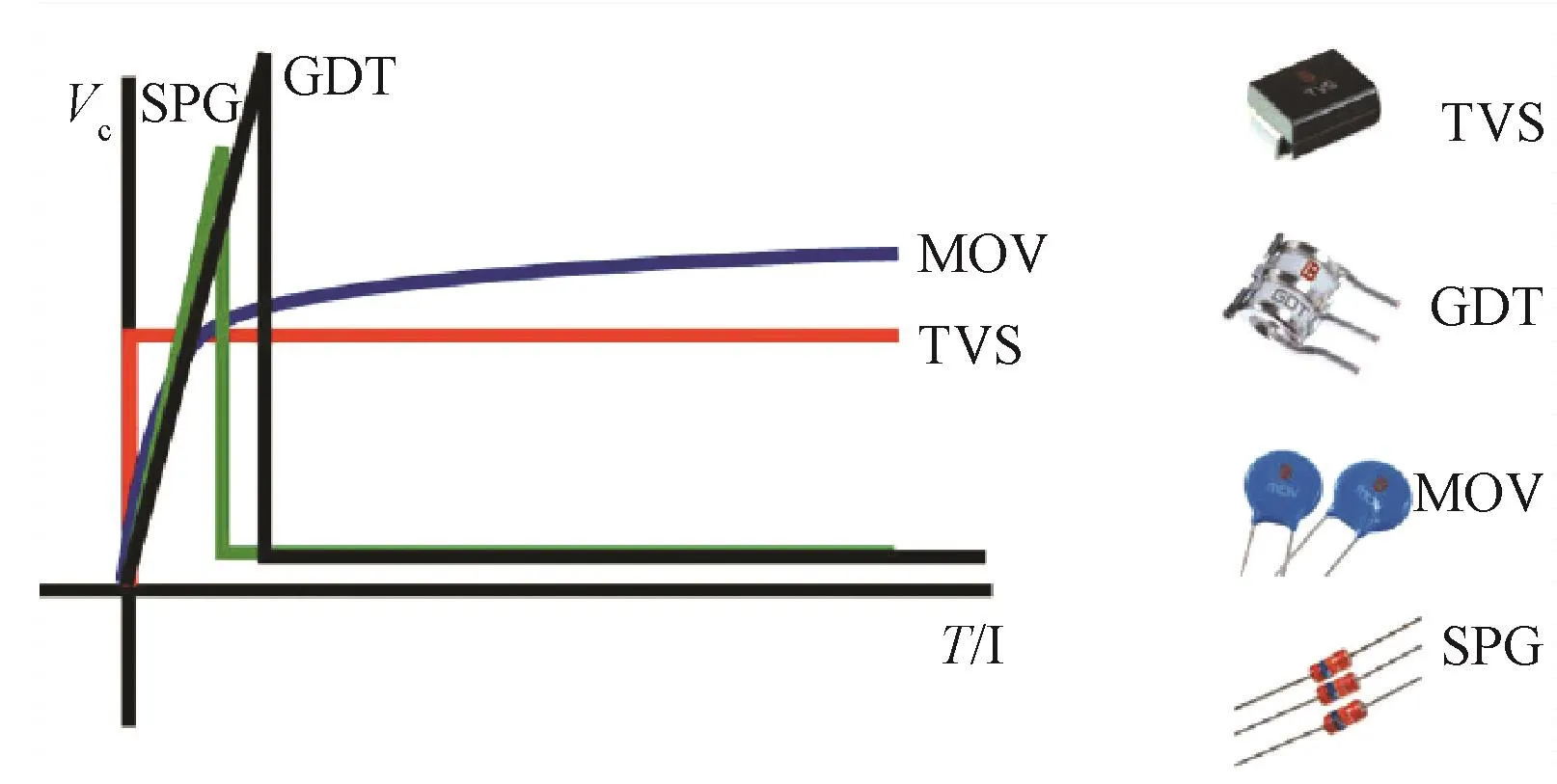

由于雷电能量相对巨大,需要通过多级防护设计达到对设备的保护。进行组合式电路设计,必须使用有泄放、箝位等功能的器件,主要的器件有瞬态抑制二极管(TVS),压敏电阻(MOV),气体放电管(GDT)等[6],各种器件及其响应曲线如图7所示。

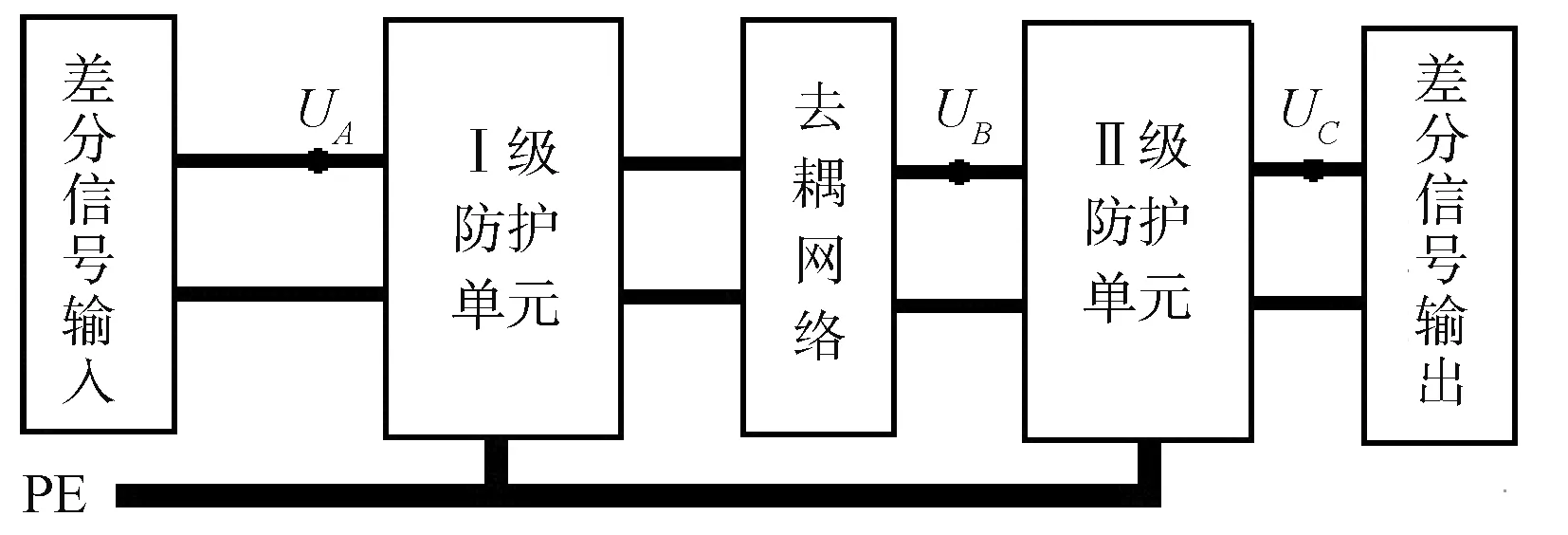

图8是根据输入信号的特点设计的差分信号雷电电磁脉冲防护框图。差分信号端口雷电电磁脉冲防护采用二级防护电路设计,由Ⅰ级防护单元、Ⅱ级防护单元及去耦网络组成,Ⅰ级防护单元为耐受大电流冲击的防雷器件,Ⅱ级防护单元为响应时间快的半导体防雷器件。去耦网络由LC无源器件组成,主要作用是对Ⅰ、Ⅱ级防护单元进行隔离。

图7 雷电防护器件及性能示意图

图8 差分信号雷电电磁脉冲防护设计框图

图9 是根据直流电源的特点设计的电源端口雷电电磁脉冲防护原理框图。电源端口雷电电磁脉冲防护采用3级防护电路设计,由Ⅰ级防护、Ⅱ级防护、Ⅲ级防护、去耦网络、防护器件状态监控等部分组成。Ⅰ级、Ⅱ级防护单元为耐受大电流冲击的防雷器件,Ⅲ级防护单元为响应时间快的半导体防雷器件。去耦网络由LC无源器件组成,主要作用是对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级防护单元进行隔离。

图9 电源信号雷电电磁脉冲防护设计框图

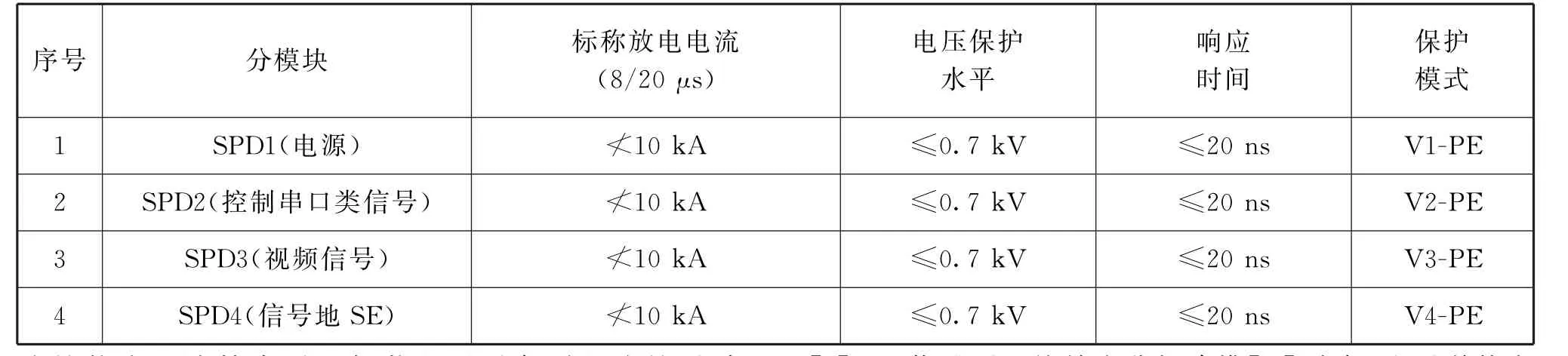

针对舰载电子设备舱内舱外设备间互连电缆常见传输的电力、控制、射频、视频等信号类型,可以将其防浪涌保护器集成设计为防雷模块,其电气原理如图10所示。图11为某设备根据要求设计的防雷模块外形示意图,经分析计算其雷电防护能力如表2所示。

4 结束语

本文从雷电效应和雷电频率等方面分析了雷电特性,分析了舰载电子设备雷电防护的原理和措施,最后给出了雷电防护设计中常用的接地和防浪涌保护器设计方法,最后针对舰载电子设备舱内舱外设备传输信号特点,给出了一种将多种信号的防浪涌保护器模块化设计后的方案,并分析计算了其雷电防护能力。该技术对于舰载电子设备雷电防护设计具有一定的参考意义。

图10 防雷模块电气原理图

图11 防雷模块外形示意图

表2 雷电防护能力表