我国农业补贴的市场效率研究

2018-10-22袁超崔校宁宋翠珍

袁超 崔校宁 宋翠珍

内容摘要:本文通过经济模型实证测度了我国农业补贴对于农业增产和农民增收两个维度的市场效率。实证研究结果表明:农业补贴的技术投入效率相对较高,但规模效益还有待提升;可以从提高农业流动资金投入和调整农业补贴资源配置方面来提高农业补贴的市场效率。

关键词:农业补贴 农业增产效率 农民增收效率

农业补贴的农业增产效率研究

农业增产是国家实行农业补贴的首要目标。农业增产主要用农业综合生产能力来衡量,该指标指在现有经济技术水平发展条件下,农业产量所能达到的相对稳定水平。农业综合生产能力既可以用实物量衡量,也可以用综合量衡量,本文采用综合量指标。

(一)模型选取与变量选择

影响总产出的因素大致为劳动、土地与资本三个方面,因而本文选定柯布-道格拉斯生产函数构建评价模型:

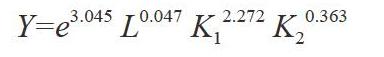

Y=A La Kb1 Kc2

其中, Y为农林牧渔的总产值; A为效率系数; L为第一产业就业人员;为了更好的反映各项资金在农业生产中的作用,将其划分为流动资金和固定资金两部分:K1为农林牧渔生产中占用的流动资金, K2为农林牧渔生产中占用的基础设施投资存量(固定资产存量)。

为了更好的反映农业生产投入要素与农业综合产出的经济技术联系,增加变量拟合度,本文选取1991-2016年的样本数据作为实证基础,同时将所有指标剔除通货膨胀因素的影响。被解释变量Y代表剔除价格因素的农林牧渔业总产值,其数据代表农业生产的总产出水平;解释变量 L指的是当年从事农林牧渔生产即第一产业的实际劳动力数量(万人);农业流动资金的占用 K1采用剔除物价因素的农林牧渔业的中间消耗代替,分为物质消耗和生产服务支出两部分,主要包括用种量、饲料、化肥、燃料、农药、农膜、畜牧用药、用电量、小农机以及物质服务部分的生产支出。该指标的选取一方面满足了流动资金是一个生产周期消耗的概念,又能避免因农户投入指标难以获得的困境;农业固定资金的投入K2反映农业固定资产存量,本文使用剔除通货膨胀因素后的农林水一般公共预算支出代替,该指标的选择综合考虑了农户自行投资基础设施较少且统计数据较难获得的因素。

(二)平稳性检验和协整检验

本文采用ADF检验法检验变量平稳性,并对每个变量的一阶差分进行检验,其中检验过程中滞后项的确定采用AIC准则。经检验发现,未进行差分时,变量Y、L、K1 和K2 的ADF检验值均大于5%置信水平下的临界值,变量不平稳;但将变量Y、L、K1和K2进行1阶差分后, ADF统计值均小于5%置信水平下的临界值,具备变量平稳性,可以对上述时间序列做协整检验。

本文采用Johansen的最大似然估计法进行变量协整检验。检验结果表明,迹统计量值50.8566明显大于5%显著水平上的临界值;同时Prob.**的概率为0.0030,小于5%。两种检验都说明至少存在一个协整关系,即所选取的变量之间具有长期稳定的协整关系。

接下来通过格兰杰因果关系检验,明确因变量农林牧渔总产出是否会反过来对农业各项投入产生影响,其中滞后时间的长度是按照赤池(Akaike)信息准则(AIC)和施瓦茨(Schwart)准则(SC)确定的。检验拒绝了第一产业从业人数、农业流动资金和农业固定资产存量不是农业总产值的Granger原因的假设,说明第一产业从业人数、固定资金和流动资金的投入都会提高农林牧渔业总产值;反过来看,检验也拒绝了农林牧渔业总产值不是第一产业从业人数、农业流动资金和农业固定资产存量的Granger原因的假設,说明随着农业总产值的增加,农业各方面的投入也会相应增加。

同时,从农业各方面投入看,检验拒绝了第一产业从业人员不是农业中间消耗和固定资产存量的Granger原因的假设,说明随着第一产业从业人数的增加,对农业的资金投入也有促进作用;同时这种关系也是双向的,即增加对农业的资金投入也会促进农业从业人员的增加。不同的是,检验接受了农业固定资金存量不是农业流动资金投入的Granger原因的假设,说明增加对农业的固定资产投入并不会引起农业流动资金投入的增加。

(三)多元回归和实证结果分析

将处理好的数据放到Eviews6.0中,使用普通最小二乘法(OLS)进行多元回归,得到如下回归结果:

Y=e3.045 L0.047 K12.272 K20.363

其中, R2=0.999678, D.W.=1.6299。回归结果表明,各变量的t值及方程F值顺利通过检验,说明所选解释变量可以很好的解释Y的变化;同时R2 值也表明所选解释变量几乎可以全部解释农业综合生产能力的变化;在自由度为5%的水平下, D.W.>1.408,不存在自相关,说明模型具有很强的合理性。

回归结果表明,农林牧渔业的劳动和资金投入都会对提高农业生产能力起到正效应,尤其是农业流动资金的增加所产生的效应对提高农林牧渔总产值作用更加明显,究其原因:第一,现阶段增加农业劳动力投入对提高农业综合生产能力呈现出一种规模不经济的现象。与过去手工农业完全不同,现阶段我国已基本实现机械化操作,农业生产对劳动力数量要求大大降低。因此,原本从事农业生产的农民完全可以将劳动力分配到效率更高的非农业部门,从而获得更高收入。

第二,农林水的一般公共预算依然是农业固定资产形成的主要资金来源,但其对增加农业总产值的作用明显呈现弱化态势。农业固定资产中政府资金投入占有很大比例,2016年国家支农财政资金用于农业、林业和水利的支出占到73.57%,而地方财政拨款与农户自筹资金明显不足。2015年全国农业综合开发项目资金中用于土地治理的资金大于产业化经营项目和现代农业园区试点项目的总和,可见在没有产业化经营和现代产业园支撑的情况下,仅进行土地治理所起到的作用微乎其微。

第三,流动资金具有高灵活性和见效性快的特点,与我国长期奉行的家庭联产承包责任制的农业生产方式高度契合。在家庭联产承包责任制下,单个农户力量薄弱,难以进行大规模投资,因而流动资金的投入完全符合农户进行农业生产的特点。用种量、饲料、化肥、燃料、农药、农膜、畜牧用药、用电量、小农机等都是与农业生产直接相关的。因此,流动资金灵活合理使用,对提高个体家庭农业生产效率,进而提高农业综合生产能力一直发挥着不可替代的作用。

农业补贴的农民增收效率研究

农民增收是确保农业生产劳动力投入、解决三农问题进而维护城乡社会稳定的重要前提条件,因而研究农业补贴对提高农民收入的影响也是评价农业补贴市场效率的重要着眼点。

(一)模型选取与变量选择

本节采用数据包络(DEA)模型来评价我国农业补贴对农民增收的促进作用。在指标选择上,输出指标着眼于农民收入。考虑到农民可支配收入包括工资性收入、经营净收入、财产性收入和转移净收入,为了更好地拟合农业补贴对农民增收的影响,本文选择与农业收入相关的第一产业的经营净收入和转移净收入之和作为输出指标。其中由于统计口径的变化,部分数据进行加总近似求得;输入指标是在遵循数据可得性和有效性的原则下,将财政农业相关支出近似的代替国家财政农业补贴,主要包括农业支出、林业支出、水利工程支出(包括水利支出和南水北调)、扶贫支出、农业综合开发支出和农村综合改革支出。

DEA模型在实际应用中要求必须符合同向性假设,即随着输入指标的增多,输出指标应该呈现同向性增长趋势。为此,本文运用SPSS15.0软件对实证数据进行Pearson相关性分析。结果显示,农业、林业、水利建设、扶贫、农业综合开发、农村综合改革与农业纯收入存在显著正相关关系,完全符合DEA模型中对数据同向性的要求,因此可以选用这些指标进行DEA分析。

(二)实证效率分析

本文采用DEAP2.1对农业补贴投入效率进行核算,计算结果如表1所示。

纯技术效率。纯技术效率(Pure technical efficiency)反映在既定规模下,农业补贴要素投入和农民总收入增长的匹配程度,即现有技术的利用效率。纯技术效率值为1,则农业补贴政策有效。数据显示,九个年度的纯技术效率平均值达到0.985,其中2008、2009、2010、2013、2014、2015和2016年的纯技术效率为1,占统计年份的78%,说明这七个年度的纯技术效率达到DEA最优,即这七年里对农业在农林牧渔各要素的支出与农民农业增收处于最佳匹配状态,农业水利建设、扶贫支出、农业综合开发、农村综合改革的财政投入都处于增加农业收入的最佳补贴水平;2011和2012年的纯技术效率无效,说明这两个年份分别有97.6%和88.9%的农业补贴对提高农民农业收入发挥了作用,虽然不是最优,但其匹配程度也较高,大部分投入资金发挥了正向促进作用。所以总体而言,我国农业补贴的执行效率较高。

规模效率。规模效率(Scale efficiency)反映扩大农业补贴规模是否会带来较高收益。规模效率为1,说明当前补贴规模处于有效状态。由于本文的规模效率测算是以年份作为DMU,所以其数据不能像经济学那样通过缩减规模来提高规模收益,但是可以通过比较不同DMU的规模效率值来判断投入的增减。2008-2016年我国农业补贴规模效率的平均值为0.947,处于较高水平,其中2008和2009年农业投入规模明显高于其他年份。从农业投入规模上来看,2008和2009年的规模效率为1,但是2010年以来,农业补贴减少并趋于稳定,说明国家自取消农业税以来,不断调整农业补贴政策,导致农业补贴规模呈现较大变动,但随着国家将扶贫和农村综合开发两项纳入补贴体系,国家农业投入规模也逐渐企稳。总体来说,我国农业补贴的规模效率处于有效状态,只要农业补贴规模稳定增加,就会对提高农民收入产生积极影响。

综合效率。综合效率(Complex efficiency)是对农业补贴的资源配置能力和资源使用效率的综合评价,是纯技术效率和规模效率的乘积。综合效率的值为1,说明农业补贴有效。实证结果显示,2008和2009年的纯技术效率有效,规模效率为1,说明在农业投入规模和纯技术效率的双重作用下,农业补贴效率得到了最大发挥;但随着农业税的取消,尤其是2013、2014、2015和2016年,在纯技术效率有效、规模效率却相对较低的情况下,综合效率显著折减。说明这些年的农业技术水平和生产条件的改善所带來的农民收入增长被较低的补贴规模效率所折减,故而应将提高农业补贴效率的着眼点聚焦在提高规模效率上,扩大补贴规模和强度。

综合来看,我国对农业补贴的投入规模呈现增加趋势,在纯技术效率有效的状态下,增加农业投入可以最大化提高农业补贴效率;另外也可看出,在农业补贴投入力度有限的前提下,要想使有限的农业投入最大限度增加农民农业收入,就应该调整农业投入方向,优化农业投入配置结构。

提高我国农业补贴市场效率的政策建议

(一)进一步增加农业补贴规模,改善农业生产条件

农业补贴的规模和农业总产值、农民收入都呈现很强相关性,可见农业补贴是增加农业生产效率和农民收入的有效举措。与发达国家相比,我国农业补贴水平明显偏低,要想避免纯技术效率被规模效率所折减,就必须提高农业补贴的规模效率,使农业补贴的规模效率和技术效率协调发挥作用,从而使农业综合效率得到进一步提升。

(二)调整农业补贴资源配置,确保支农资金的合理利用

鉴于农业生产的特点和农民筹资能力较差,农业基础设施的更新利用与财政支出密切相关。但研究发现其作用的发挥远低于流动资金的投入,需要加强在农业机械、农田水利设施方面的投入力度,提高投入效率;同时,人力资本在农业生产的作用还没有凸显,改善农业生产条件和增加农民收入都必须发挥人的作用,所以可以考虑在普及农村教育、推广农业技术方面加大补贴力度。

(三)创新农业补贴方式,提高农业补贴政策的市场效率

当前我国农业补贴方式主要包括直接补贴和价格补贴,但直接补贴规模明显偏低,价格补贴的政府干预又容易造成市场扭曲,所以补贴效果不甚理想;从补贴资金的划拨来看,审批流程繁琐,资金到位时间长,中间行政支出过多,极大降低了补贴效率。所以应当创新补贴方式,完善与农业种植面积和农机具购买相挂钩的直接补贴机制,加大直接补贴力度;完善相关农业配套设施建设,加强农业固定投资建设,从基础设施、信息、科技、管理和环境层面扶持农业发展;健全农业生态补偿制度,将农业增产、农民增收目标和社会环境目标相挂钩,促进农业可持续发展。

(四)逐步完善农业金融体系,促进农业投融资和保险的现代化

研究发现,我国农业固定资产投资对提高农产品产量的带动效益有待进一步提高,同时人力资本在农业中发挥的作用也并不显著。要改变依靠农业中间消耗为主的农业产出模式,就必须建立现代金融体系,提高农业生产和农村改革的投融资能力。农业投资光靠政府的资金投入是不够的,必须依靠银行等金融机构的服务支撑。另外还可以效仿发达国家,建立国家政策性金融保险体系,降低农业投资风险。

参考文献:

1.钱加荣,穆月英,陈阜,邓祥宏.我国农业技术补贴政策及其实施效果研究——以秸秆还田补贴为例[J].中国农业大学学报,2011,16(2)

2.邓祥宏,穆月英,钱加荣. 我国农业技术补贴政策及其实施效果分析——以测土配方施肥补贴为例[J].经济问题,2011(5)

3.王高华.日本韩国农业补贴政策及效果[J].世界农业,2012(10)