蒙华铁路平陆站土质高边坡设计及监测分析

2018-10-22李会章

李会章

(中国铁路设计集团有限公司,天津 300251)

1 概述

目前,主要通过定性和定量的方法对土质边坡进行稳定性评价[1],吴海刚在研究内容中引入特高边坡概念,通过工程比拟法及自然比拟法对特高边坡进行宏观控制及定性分析[2];王旭等采用基于极限平衡法的蒙特卡洛模拟进行边坡可靠度计算[3];陈国庆等[4]提出基于动态和整体强度折减法的边坡动态稳定性评价方法;董文文[5]等介绍了近几年国内外边坡变形检测技术的发展及应用现状,主要有分布式光纤传感新型监测技术等;陈效星[6]以深云车辆段岩质高边坡为依托,通过建立长期监测系统,对边坡稳定性进行分析探讨;郭帅杰等[7]对路堑边坡监测数据预处理方法进行了研究,并在长昆客专路堑边坡监测中取得了良好效果。

在蒙华铁路平陆站黄土高边坡设计中,首先对场地地质情况进行深入研究,在满足边坡稳定的前提下进行了优化设计,并建立了长期监测系统。以下以该土质高边坡的优化设计和监测成果为基础,对其稳定性进行分析和探讨。

2 工程概况

2.1 边坡概况

蒙华铁路北起内蒙古浩勒报吉,终至江西省吉安市,全长1 837 km。平陆站位于山西省平陆县境内,该段线路主要以挖方形式通过黄河高阶地,地形起伏较大,整体地形左高右低。线路中心最大挖深41.9 m,左侧边坡最大高度90.1 m。

2.2 地层岩性

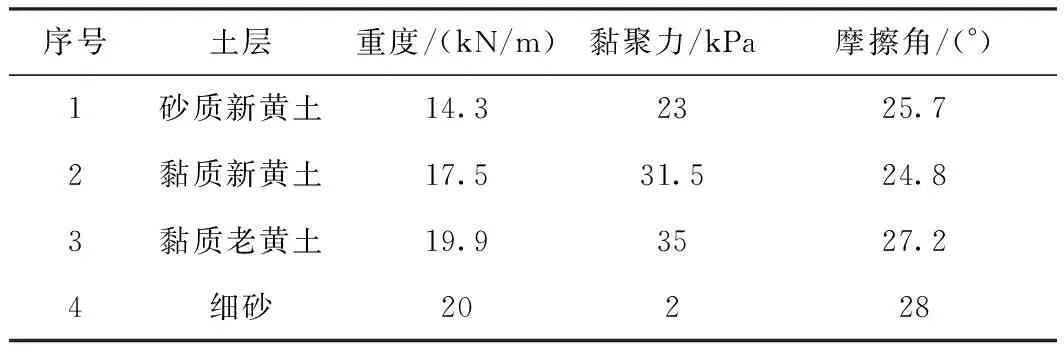

场区内地层主要有砂质新黄土(Q3dl+pl)、黏质新黄土(Q3dl+pl)、黏质老黄土(Q2pl)、粉砂(Q2pl)、细砂(Q2pl)。其中,砂质新黄土具湿陷性,湿陷厚度为12~27 m,湿陷性为Ⅲ级(严重),地震动峰值加速度为0.15g,地震基本烈度为Ⅶ度。以现场地质报告提供的物理力学统计指标为基础,综合考虑该区域既有铁路设计资料,选取的边坡稳定计算参数见表1。

表1 土层稳定计算参数

3 高边坡设计

路堑高边坡设计主要涉及3个因素,坡形、坡率和边坡平台。该段路堑高边坡设计采用安全系数法,同时辅以工程比拟及自然比拟法,在满足稳定的前提下对边坡进行优化[8-10]。

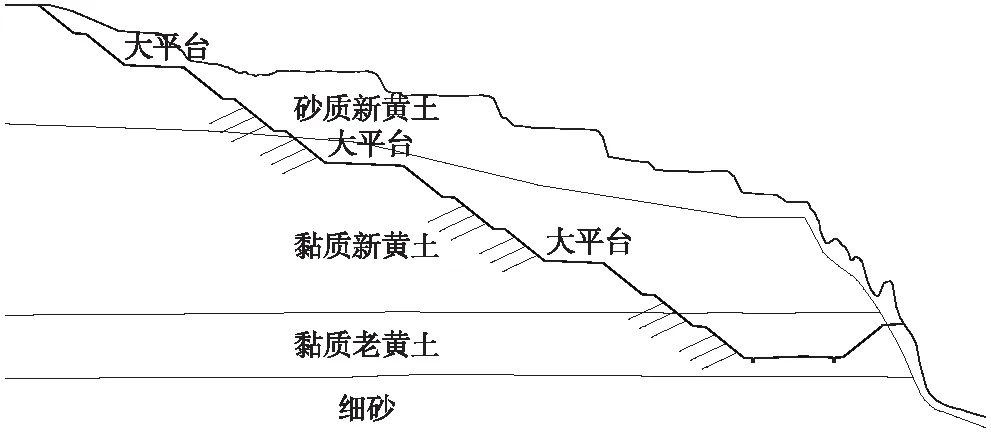

3.1 坡形设计

根据黄土路堑边坡设计原则及区域内黄土自然稳定边坡的坡形结构,确定黄土路堑高边坡的最佳坡形为台阶形。

3.2 坡率设计

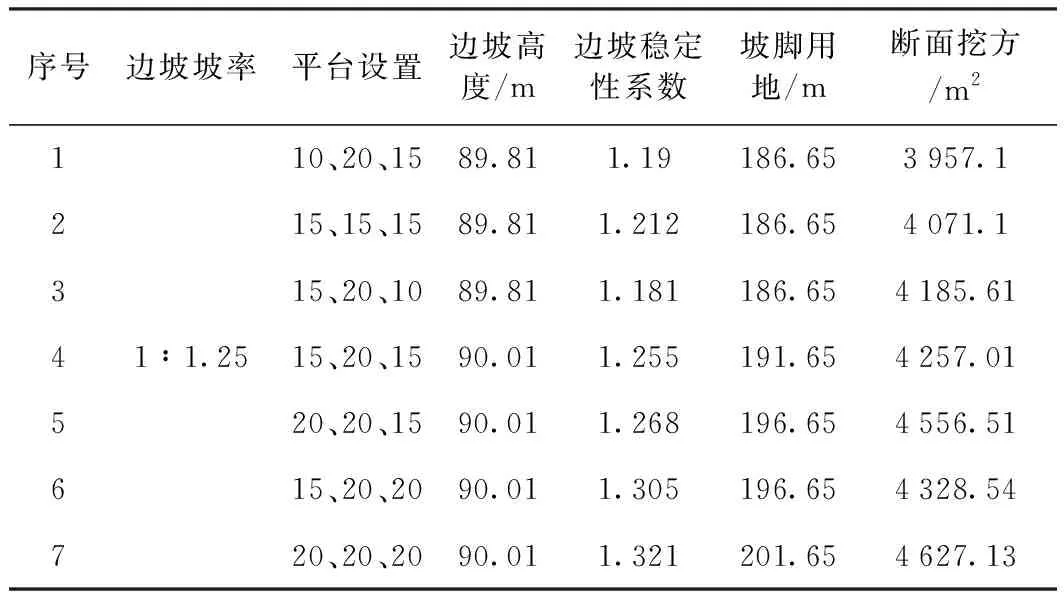

根据地勘资料推荐坡率以及工程类比分析,确定设计坡率选取范围介于1∶1.0~1∶1.5之间。采用圆弧滑动法进行计算,对边坡稳定性、边坡高度、占地情况等因素进行综合分析,各种检算结果如表2所示。

表2 不同坡率检算结果

由表2可见,边坡坡率采用1∶1.0、1∶1.15、1∶1.20三种方案时,稳定系数均小于1.25,达不到规范要求,高边坡存在安全隐患;边坡坡率采用1∶1.25、1∶1.5时,边坡稳定系数均满足规范要求,但1∶1.5坡率方案边坡用地及挖方数量较1∶1.25坡率方案明显增加,经济效益差。因此,通过对不同方案的综合分析,拟定坡率为1∶1.25。

3.3 边坡平台设计

根据黄土地区边坡设计经验,高边坡中设置大平台可有效降低坡脚应力集中,有利于边坡稳定,同时便于施工。因此,本项目采用大平台、小平台相结合的设计方式,路堑边坡大平台每3级边坡设置一处,宽10~20 m,每级边坡设置小平台,宽3 m。以下对土方、用地、边坡高度、稳定系数4方面进行综合评价,以选取适宜的平台宽度。检算结果见表3。

表3 不同边坡平台宽度检算结果

当边坡平台设置过小时,稳定系数不满足规范要求;当边坡平台设置过大时,稳定系数满足规范要求,但边坡占地及土方开挖工程量过大。因此,在满足边坡稳定性前提下,选取合适的大平台宽度对边坡优化设计有显著意义。

最终确定的高边坡设计方案:坡形为台阶形,边坡坡率采用1∶1.25,小平台宽3 m,大平台宽度采用15 m、20 m、15 m。考虑坡脚应力集中情况,每级大平台下的三级边坡分别采用一级拱形骨架、两级锚杆格梁进行防护(见图1)[11]。

图1 边坡检算示意

4 边坡自动化监测分析

4.1 监测项目及测点布置

为了及时掌握施工期及运营期路堑边坡的稳定性和变形情况,需要对边坡变形、锚固拉力、含水量等项目进行监测;根据监测数据分析变形发展趋势及边坡稳定状态,为铁路安全运营提供预警保障[12-14]。

平陆站高边坡监测主要针对边坡高陡、地质情况复杂段落,一般沿线路方向每隔30~50 m设置一个监测断面,局部可根据地形、岩性和支护结构等情况进行调整。每个监测断面一般设置2~3个深层监测孔,按照纵、横断面呈十字布置,形成合理的测网。监测孔应设在变形敏感位置,钻孔深度需结合边坡滑动弧面确定(达到稳定地层不少于2 m)。锚杆测力计布设在边坡较高段落的锚固工程中,通过拉力计监测锚杆应力变化,进而分析边坡变形情况。

本工程共布设监测断面20个,深部位移监测点226个,锚杆测力计6个,含水量计24个,各监测项目数据均采用远程自动化采集传输。

4.2 监测数据分析

(1)含水量分析

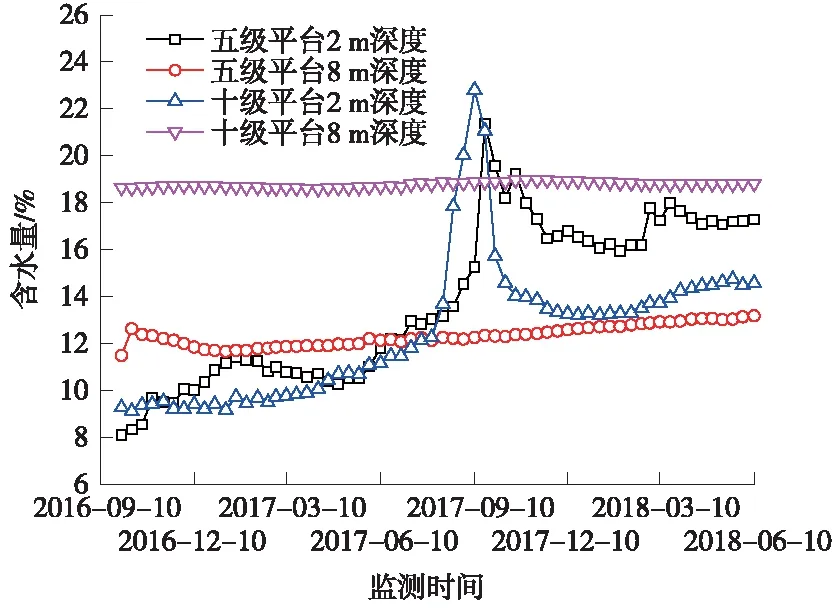

含水量计于2016年9月安装,监测数据截止2018年6月,代表性测点的含水量变化曲线见图2。

图2 含水量变化曲线

在五级平台和十级平台的2 m和8 m深度设置含水量计。如图2所示,不同位置处含水量不尽一致,整体表现为十级边坡处含水量高于五级边坡处;边坡表层2 m处含水量随时间变化出现大幅波动,边坡中部8 m处含水量随时间变化不明显。边坡表层含水量剧烈变化时间与当地雨季时间较为吻合。

根据边坡表层和深部含水量随时间变化的情况可知,深层土受降雨影响较小,含水量较稳定,表层土含水量受降雨影响较大,但雨季过后,坡体含水量又趋于稳定。针对坡体含水量变化规律,边坡开挖后应及时进行防护,并做好临时排水,减少雨水下渗对坡体产生的影响。

(2)钻孔测斜仪数据分析

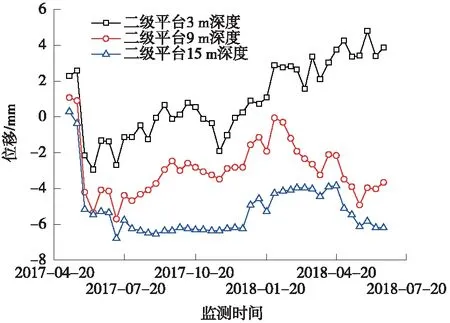

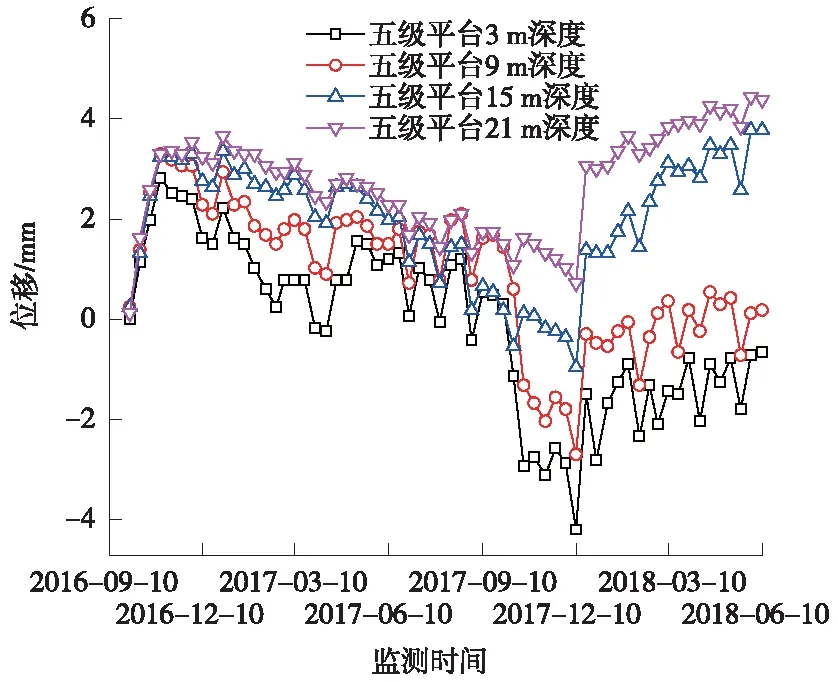

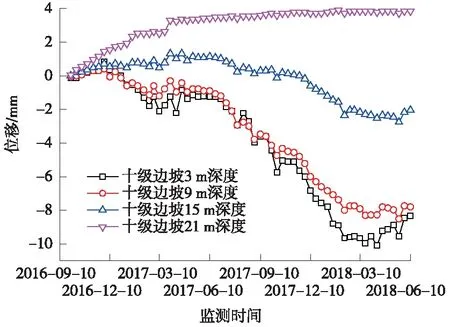

两批钻孔测斜仪分别于2016年9月和2017年5月安装,监测数据截止2018年6月,代表性测斜数据见图3~图5。

图3 二级平台深孔位移曲线

图4 五级平台深孔位移曲线

图5 十级平台深孔位移曲线

代表性断面设置在二级、五级和十级平台,每级平台测斜孔深度根据边坡高度以及潜在滑动面综合确定。

钻孔测斜仪监测数据显示,每级边坡变形情况不尽相同。十级边坡变形较大,最大值约为10 mm,边坡变形量随钻孔深度的增加明显减小,其原因为十级边坡位于高边坡顶部,地层主要为砂质新黄土,土体相对松散,随着边坡开挖累计变形量逐渐增大,但当边坡整体开挖结束,变形速率有所减小并逐渐趋于稳定。五级边坡总体位移变化较小,但边坡9月~12月有变形加剧情况出现,主要原因是受降雨影响,雨水下渗后土体含水率增大,强度降低,变形有所增加。二级边坡位移总体较小,但前期位移有较大突变,造成突变的主要原因是5月~11月施工单位进行一级边坡开挖,开挖卸荷后应力重新分布所致。

由图3~图5可知,边坡曾出现局部位移突变情况,但逐渐趋于稳定,边坡最大水平位移及坡体变形速率均在规范预警范围内,边坡整体处于稳定状态。

(3)锚杆测力计数据分析

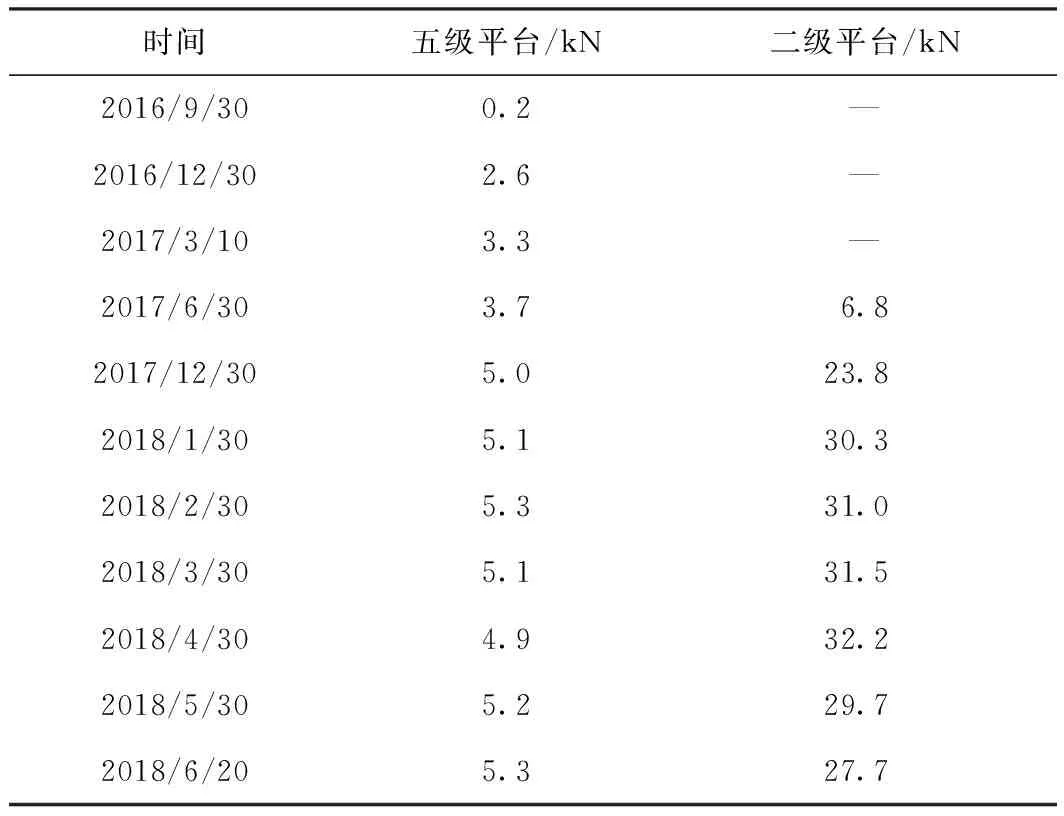

两批锚杆测力计分别于2016年9月和2017年5月安装,监测数据截止2018年6月,代表性锚杆测力计监测数据见表4。

表4 锚杆测力计数据变化

在二级、五级边坡锚杆格梁护坡处设置锚杆测力计。根据表4中锚杆测力数据可以看出,五级平台锚杆拉力普遍较小,锚杆轴力变化幅度不大;二级边坡测点数据随时间变化有较大变动,主要原因是一级边坡开挖卸荷后边坡局部位移增大,由于锚杆格梁具有变形限制作用,锚杆拉力随着坡体开挖逐渐增大,当土方施工结束后,边坡变形增量逐渐减小,锚杆轴力也逐渐趋近稳定。

锚杆测力计监测数据表明,锚杆拉力小于设计值,锚杆工作正常,各测点附近不存在边坡失稳情况。总体来说,锚杆作为一种被动支护措施,只有在土体锚固范围内有破坏或存在破坏趋势时,锚杆轴力才会出现持续增大情况。

5 结论

平陆站高边坡段落各项监测数据的分析结果显示,高边坡坡体表层及深部无明显位移,锚杆、格梁受力合理,边坡处于稳定状态。