潘天寿与中国传统绘画的艺术精神

2018-10-22陈裕亮

◇ 陈裕亮

德国哲学家恩斯特·卡西尔在其《人论》中曾说:“一个画家、音乐家之所以伟大并不在于他对色彩或声音的敏感性,而在于他从这种静态的材料中引发出动态的有生命的形式的力量。”只有从这种意义上,人们从艺术中获得的快感才可能被客观化。因而,美又被定义为“客观化了的快感”。这大概是对西方艺术及其美的追求的一种论述。与此不同,贡布里希在谈及中国绘画的时候指出:中国艺术是中国人的一种精神训练。因为在这里,作画不是用于什么教导,也不仅仅当作装饰品,而是给深思提供材料。它们只有在相当安静的时候,才会被拿出来,打开并被观看、玩味,就如人们打开一本诗集对一首好诗再三地吟诵咏叹那样。如果在中国画中寻求细节,然后再把它们与现实世界进行比较,是十分浅薄的做法,因为在中国山水画中,或许只会看到“仅仅有一些朦朦胧胧的山峰形状从云中显露出来”。因此,要弄懂中国人在艺术方面最重视的是什么,就要立足于画家的位置,体验其对山峰产生过的肃然的心情。

这两者,一个追求获得“客观化了的快感”,另一个追求获得主观上的深思。中西方美术的追求,或说它们各自所倡导的艺术精神,存在差异是我们不能否认的,其关键是各自的起源和各自的文化、习俗等诸多方面的差异。大致上说,中国绘画源于佛教,基础在哲学,追求的是“静”“悟”;西方绘画基础在于科学,更侧重的是从画面中获得“力量”与“畅快”。简而言之,就是一“静”一“动”的区别。

关于二者美术间的交流历程,有学者总结,在20世纪以前,是像大海上掠过的一阵轻风,在海面上掀起一阵涟漪而且很快消失。至19世纪晚期,任伯年、吴昌硕、赵之谦等所代表的中国传统绘画,似乎也从来没有感受过西方美术的撞击,直到20世纪的“美术革命”。

但不管我们谈“美术革命”抑或“革命美术”,还是“中国画的现代化”,20世纪中国画的发展都是势在必行的,只是在外来文化的加入等诸多因素的影响下,这个“发展”与当年石涛的“笔墨当随时代”的提倡又有所不同—从某种意义上来说,它已经超越了“自我完善”的范围。作为出生于19世纪末,并活跃于20世纪中国画坛的潘天寿,他的艺术固然离不开与“20世纪中国画”相关的字眼,只是他的名字并不与“革命”“新国画”等时下流行的字眼一同被提及,而是更多地与吴昌硕、齐白石、黄宾虹等相提并论,或与三者并称“四大家”“传统派”等。这除了是对潘天寿艺术造诣、艺术成就的肯定外,或者可以理解,其艺术依然还存在于中国画“自我完善”的范围之内。美术史告诉我们,20世纪的中国画在不断地被“运动”“争论”:20世纪初至新中国成立前,是一个阶段;新中国成立后又是另一个阶段。作为“美术教育家”的潘天寿,与吴昌硕、齐白石、黄宾虹三者较之,其艺术更难以自由地追求,尽管只是“聊以写胸中逸气”。因此,单从其画作所呈现的特点或所形成的风格、艺术修养等方面谈论潘天寿的艺术成就显得单薄了,他的最大艺术成就,应在于其艺术所彰显的社会性以及精神、文化等价值。

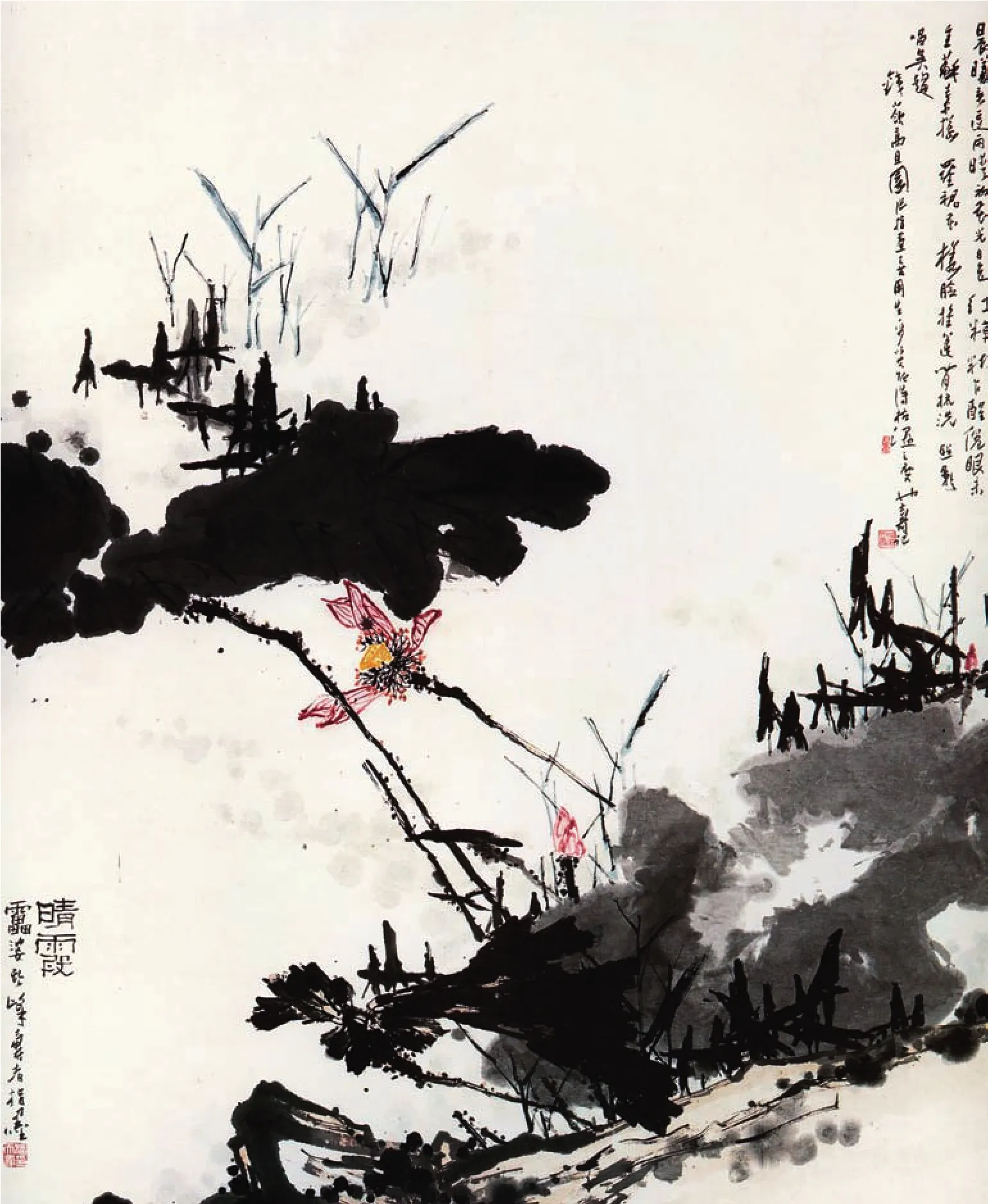

潘天寿 晴霞图轴(指墨) 178.5cm×148cm 1961年

一

中国自古以来,在没受到外来文化影响下,所形成的有别于其他国家与文化的“美的追求”就是“中国传统的艺术精神”。关于中国画创作的指导思想、理念有很多,如南朝谢赫谈画的“六法”,唐张璪的“外师造化,中得心源”,宋苏轼高度评价的“诗中有画,画中有诗”等等。这些“气韵”“心源”“诗意”,最终要彰显的是一种“无我”的哲学精神。山水画中讲究的“高远”“平远”“深远”空间透视,也是一种诗意的创造性的艺术空间—画家用“俯仰自得”的精神欣赏宇宙,从而跃入大自然的节奏“游心太玄”。

这些中国传统绘画追求的艺术精神,都与佛教以及“孔孟之道”密切相关。贡布里希认为,佛教是中国艺术的最重要推动力—它不仅给予了艺术家新任务,从而对中国艺术产生影响,还带来了对待绘画的态度。美术史上也存在佛教与中国绘画“相依而生活,相携而发展”的关系。不过唐以前的绘画,更多是作为传教的工具,唐以后的绘画则更多为佛教解悟的材料罢了。

与西方美术以及当下学习绘画的一般途径不一样,中国古代画家学习绘画不是从研究大自然开始,他们从研究名家的作品入手,首先要全面掌握山石、树木、云雾等画法,再去游历,体会山水的情调和自然之美,回来后再重新把体会到的情调,用自己的山石树木云雾等形象组织起来,写下自己心目中的景象。在古代,绘画其实只是作为达到“仁人君子”而存在的一种对自身内在品德、精神的修炼。

所谓“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。通过对万事万物的认识、研究后获得知识,从而到达意念真诚,再是心思端正,修养品性;品性修养后,才能管理好家庭家族;家庭家族管理好了,才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。孔子曰:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。”(《论语·宪问》)个体修养的真正实现、个体人格的真正完成,不是“礼”,不是人伦规范,而是“乐”。君子“立于礼”而“成于乐”,意味着人格的最后完成、最终完善,是依靠乐、依靠艺术来实现的。

换言之,艺术上、绘画上的交流也仅在于那些有着对“修身养性”同样认识的人们之间,而非普罗大众。中国绘画经过若干年的相继相续,受各种因素的影响后越来越像是高雅、复杂的游戏了,因为许多绘画的步骤大家已熟知,而且前人的作品又已取得巨大的成就,后来的画家便越来越不依靠自己的灵感创作,绘画的趣味也就大大失去。

趣味的失去,从某种意义上说,就是一种需要发展、变革的象征。其实,中国绘画从古典形态走向现代形态,早在16世纪至17世纪的明清之际就已显露端倪,其标志是文人画的极度繁盛。因为文人画超越了“唐宋绘画讲求形似、注重制作、群体意识的内涵和强烈的从属社会的功利作用,更多地注重艺术形式的绘画性、表现艺术内容的个性和强调艺术作品的主体性”。中西美术的交流,在相仿的时间其实也已经出现,只是18世纪的中国文人画家对于西方的注意,是出于一种好奇的心态。而19世纪,由于中国遭受到西方列强一次又一次的武力侵略,中国统治者才痛感非学西方的技术不可,也就是所谓的“师夷长技以制夷”,但也只是保留在“中体西用”的程度,即在不变“孔孟之道”的核心前提下,学习西方的科学技术等作为外壳、手段。故此,直至辛亥革命(1911)以前,中国美术也没有发生显著的变化。

潘天寿 江山如此多娇 72cm×30cm 纸本设色 1959年 潘天寿纪念馆藏

经历了“戊戌变法”、新文化运动等洗礼后的“现代的中国”处于另一种状态,用傅雷的话来形容,除了政治恐慌、经济恐慌还有艺术恐慌。不少中国知识分子开始探索一条新的变革中国社会道路。他们认为,中国之所以落后、挨打,都是因为科技不如人,体制也不如人,有的把中国几千年的文化也归咎成“不如人”的根本,传统绘画自然也在列其中。如康有为在《万木草堂藏画目》所谈,此时的中国画是“枯笔如草,味同嚼蜡”。如理解为笔墨的陈陈相因使之失去趣味,“革王的命”以解除这种程式般的绘画是很有必要的。但当康有为说到中国近世绘画的衰败都是由于画论之错,并提议把郎世宁这个“中西而成”的“大家”推崇为现代中国绘画的太祖的时候,他已经触及中国绘画的“根”,甚至全盘否定。

潘天寿 小龙湫一截图 162.3cm×260cm 纸本设色 1960年 潘天寿纪念馆藏

在迎着西方文化潮流激荡的时候,要中国还在他那古老的面目之下保持他的宁静和安谧,是件不大可能的事。一批志于“救国”的中国知识分子,在恐慌之余,来不及也不懂得如何平静地,更谈不上自信,对待自己老祖宗流传下来的东西,好像一切套上西方的标准后便都会好过来,却没意识到中西文化的本来差别。

然而,中国的现代化是大势所趋,“救国”更成了重中之重,以至所有文化艺术,仿佛都应该成为实现“救国”的致用工具。1917年,胡适提倡白话文所发起的“新文学运动”摒弃墨守旧形式的古文文体,让文学走上一条新的、富有真挚感情的道路。中国美术也受到了影响。有着强烈批判意义的西方现代主义艺术开始受到更多的关注。受过教育的中国公众也通过书籍、杂志等渐渐了解到西方的绘画技巧,并有大批中国画家到欧洲留学,如徐悲鸿、林风眠、庞薰琹等。回国后,他们成了中国现代美术运动的主力军。如,徐悲鸿、林风眠,回国后,在南京、北京和杭州开展美术教育(它们都成了这个“运动”的中心)。他们或提倡以中国传统的笔墨进行写实性的创作,或提倡在中国传统艺术精神的基础上接受现代形式。还有一些只追求表面写实的画家出现……“百家争鸣”中,那批始终坚持传统中国画的画家,似乎被时代的呼声所掩盖,更像一种“非主流”的状态,其中具有代表性的画家有吴昌硕、陈师曾、黄宾虹、齐白石、潘天寿等。

二

年轻时的潘天寿,很喜欢中国画,《芥子园画传》是他的启蒙老师。19岁那年,他以优异的成绩考入浙江第一师范,在那里接触到了如李叔同、经亨颐等一些爱国知识分子。他们对潘天寿的人生观以及人生道路有着深刻的影响。五四运动浪潮的冲击加深了他献身于民族艺术和教育事业的决心。在第一师范的五年,他刻苦学习,对书画以及传统艺术精神有了自己的体会和认识。毕业后,由于各种因素影响,潘天寿没有选择继续求学深造,而是辗转于宁海、孝丰等地方教书,坚持钻研绘画。1923年,潘天寿27岁,经师友介绍,来到上海民国女子工校任教,不久又被聘为上海美专国画系教授,负责讲授中国画和绘画史课程,期间还出版了《中国绘画史》。也在这个时间,他认识了吴昌硕,那时吴昌硕已经八十高龄。

吴昌硕很器重年轻有才的潘天寿。那时的潘天寿对绘画艺术有自己的见解,但对古人“重功力,严法则”的主张却并不太重视。他作画,用其所言形容是“凭着不拘束的性情、趣味出发,横涂直抹,如野马奔驰,不受缰勒”。有一次,他把一幅自觉还满意的山水画拿去给吴昌硕看,吴昌硕作了一首长诗对其劝勉:“只恐荆棘丛中行太速,一跌需防堕深谷,寿乎寿乎愁尔独。”潘天寿对此深怀感激。在往后与吴昌硕的艺术交流中,潘天寿得益甚多,其画风也受到吴昌硕影响。

对于时下中国绘画的争辩,潘天寿有自己的明确立场。例如,对康有为“把郎世宁推崇为现代中国绘画太祖”的说法,他十分反对,明确指出这种思想是崇洋,并坚持认为一个民族文艺的成就与其民族的性格、天时地理、历史环境等有关。自古中国重文轻理,即使科学不如外国,但并不代表文艺也不如外国。还把东西方两大绘画系统,比如成两大高峰—两者互取所长,以增加各自的高度和阔度是十分有必要的,但倘若不问所吸成分是否适合彼此需要,是否与各自的民族风格相协调,盲目、随便地吸取的话,非但不能增加自己的高度与阔度,反而可能会减去各自已有的高阔,从而失去各自的独特风格。

没有资料表明潘天寿是绝对地反对西方美术,只是他不赞同中国画盲目地“西化”,也不确定中西方美术之间有什么可以融合。因此,虽然1928年潘天寿应林风眠的邀请到杭州国立西湖艺术院(后名杭州艺专,又称国立艺专)担任了中国画主任教授一职,但他对林风眠“融合中西”的观点仍持保留态度。对自己的学生,潘天寿依然坚持讲授中国画的传统技法,让他们学习“芥子园”,临摹“四王”,并向石涛、八大那里学习大胆创新的精神。在杭州艺专担任中国画主任教授的同时,潘天寿还兼任上海美专、新华艺专、昌明艺专的中国画课程。1932年,潘天寿与新华艺专的张振铎、上海美专的吴茀之、上海美专与新华艺专的诸闻韵等组织了国画研究会“白社”,将“扬州八怪”作为精神榜样,在坚持民族精神之余,希望把传统绘画拓展到新时期。他们互相研讨、切磋学问,并定期举办展览。在这期间,潘天寿的艺术日趋成熟,在传统书画中表现出来的学养和个人风格,也使他日益被画坛所推重。直至1948年,潘天寿卸去国立艺专校长的职务。这十年,可说是潘天寿的绘画艺术最为关键也是最平稳的时段。

抗日战争爆发以后,救亡成了社会的主题。关于艺术,人们希望艺术能够对抗日救亡有所作用。于是,木刻、漫画以及用写实绘画手法表现抗战内容的宣传品,显得非常适合。此时虽然由于战争环境,中国革命美术不再与西方现代主义艺术相联系,却又更多地受苏联美术的影响。毛泽东针对当时延安文艺工作者存在的思想问题召开文艺座谈会,并发表了著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》,明确指出:“党的文艺工作,在党的整个革命工作中的位置,是确定的,摆好了的;是服从党在一定革命时期内所规定的革命任务的。”鲜明地提出了文艺是为工农兵服务的方向以及文艺如何为群众服务等问题,具有划时代的意义。新中国成立后,又要求美术家将新社会理想化,同时采取写实的方法描绘旧社会的苦难与可怕;1956年,中国共产党确定了“百花齐放,百家争鸣”的繁荣社会主义科学文化与艺术的基本方针,1958年又提出革命现实主义和革命浪漫主义相结合的文艺创作原则。与此相应,中国画经历了“不被重视”到“回归潮流”的短暂历程,但回归所探究的主题就变成了“如何突破国画旧传统的束缚,如何创造传统国画的新生”等。歌颂新农村、毛泽东诗意山水、以毛泽东形象为创作主题的作品也在这个时候大量涌现,如钱松喦《延安颂》、李可染《万山红遍》,傅抱石、关山月合作的《江山如此多娇》,李琦《主席走遍全国》,杨之光《毛主席与农讲所学员》等。而花鸟画,由于题材的原因,既不能直接描写现实的斗争生活,又不能对人民群众起到直接的教育作用,存在的价值很有疑问。

对于这些问题,作为中国画坛老一辈的画家,潘天寿他没有回避。关于花鸟画的存在与发展,1959年他在《文汇报》发表文章表述了自己的观点与立场:“花鸟画是一株灿烂的花朵,不但要放,而且要放得更蓬勃更美丽……任何文艺都应当为政治服务,这是没有疑问的。造型美术中的人物画容易直接反映现实的斗争生活,能鼓舞生产、教育群众,山水花鸟画则是比较间接,这也是事实。但是,直接也罢、间接也罢,它为政治服务的目的与作用都是一样的,不能认为间接的,目的性不强,就没有作用……如果一个画家,他能画出‘江山如此多娇’的花鸟山水,反映祖国的绚烂多彩,谁能说它没有作用?谁又能说它是可有可无的呢?”潘天寿还大胆坚持中国画创新要立足传统,并一再强调中国传统绘画的精神要独立于西方美术,还提倡画家除了从历代名家中学习具体的画法、物象之间的布置之外,还要在文学、诗词、金石、书法等方面提高,建议通过尝试花鸟与山水、人物和花鸟或山水和人物结合等方式寻求中国画创新的路子。

1959年,在新中国成立十周年之际,潘天寿创作了一幅《江山如此多娇》(图1)献礼。不知道他是否在用自己的画作去验证自己的言论,但那简洁到甚至生硬的画面,显然难以掩饰其心中的无奈与孤寂。或许,自始至终潘天寿都只是自觉地把自己放于与吴昌硕、黄宾虹、齐白石的队列,从1957年12月他在杭州西泠印社举办的吴昌硕先生纪念会上的发言上可看出:“吾国近年画坛殊感寂寞,黄宾虹先生已归道山,齐白石先生因年高,也不能多作画,在谈谈吴昌硕先生过往情况之下,吾将拭目有待于吾辈以后之可畏青年了。”

三

或许,在“为工农兵服务”这方面,潘天寿的艺术会存在不足。但中国画在那几十年中从原来的“修身养性”发展到“为人生而艺术”“为大众而艺术”再到“为工农兵服务”,要求“回归社会、回归人民”,显然是件好事,但是否也走得有点过于匆忙了些?中国画要回归社会、回归人民,是否就一定要走西方的路子?

关于这些问题,陈师曾也早有探讨:

人心之思想,无不求进,进于实质,而无可回旋,无宁求于空虚,以提揭乎实质之为愈也。以一人作画而言,经过形似之阶段,必现不形似之手腕。其不形似者,忘乎筌蹄,游于天倪之谓也。西洋画可谓形似极矣。自十九世纪以来,以科学之理,研究光与色,其于物象,体验入微。而近来之后印象派,乃反其道而行之,不重客体,专任主观。立体派、未来派、表现派,联翩演出,其思想之转变,亦足见形似之不足尽艺术之长,而不能不别有所求矣……欲求文人画之普及,先须于其思想品格之陶冶世人之观念,引之使高,以求接近文人之趣味,则文人之画自能领会,自能享乐。

他认为,文人画是中国最具代表性的绘画,甚至高于还在不断变更风格以探索艺术本质的西方绘画。因为文人画最终价值并不在于其艺术上的功夫,即所谓的技巧与是否形似,而是在于“陶写性灵”,使之“脱离一切尘垢之念”。

这个“脱离一切尘垢之念”不就是中国传统绘画所彰显的精神吗?它予以观者一种“奋发向前的风气,而同时排斥那向外逐物的颓流”。而且,让艺术回归人民,为何非要降低它的特质,而不考虑提高民众的思想观念、鉴赏力?

与陈师曾等人一样,潘天寿也是那个时代,那批热爱、守护自己民族传统的知识分子中的一员。时代的变化没有阻挡住他们,因为他们真正了解传统。他们“捍卫”传统,也只是希望自己民族传统能在世界舞台上发扬光大。在大力提倡弘扬民族优秀传统的今天,他们的自觉与坚定,大度与自信,是非常宝贵的精神财富。

行文至此,想借潘天寿先生的话收尾,希望能引出更多、更深入的思考:

中国人从事中画,如一意摹拟古人,无丝毫推陈出新,足以光宗耀祖者,是一笨孙子。中国人从事西画,如一意摹拟西人,无点滴之自己特点为民族增光彩者,是一洋奴隶。两者虽情形不同,而流弊则一。