高一物理教学中学生作业反馈的实践研究

2018-10-20周维佳

周维佳

一、源与缘

(一)源于对高一学生物理学习现状的冷峻审视。

高一物理高度的抽象性与学生直观形象思维之间存在巨大矛盾。高中物理知识与初中相比会有以下几个不同:①研究对象由具体的物体改为质点,变得更加抽象;②研究运动的性质从匀速运动改为匀变速运动,从直线运动改为平抛运动、圆周运动等曲线运动,变得更加复杂;③研究运动的过程,从单一的运动过程改为多个运动过程相衔接,变得更加接近实际生活;④分析问题的方法从定性分析变为定量计算,变得更加深入;⑤计算的方式,由标量的计算改为了矢量的计算,变得更加全面。这种现状呼唤我们,在作业反馈时重点关注:知识有储存——学生对新的物理概念、物理定理及对应公式踏实理解;思考有方向——学生能按照一定程序与步骤进行思考,譬如按照高中物理的解题步骤对运动物体进行必要的受力分析、过程分析;答题有规范——学生用理性的思维规范阐述和表达自己的观点,譬如选择合适的公式或定理建立方程,准确应用数学工具求解方程等。

(二)基于对作业反馈现状的理性诉求。

1、作业反馈是“反馈”之“反馈”。

众所周知,日常作业是对学生学业水平进行检测和反馈的重要手段之一,这样说起来,作业反馈可以理解为是“反馈”之“反馈”。

教师通过作业批改,及时发现学生们遇到的困惑,遇到的共性和个性的问题,然后把批改中获取的信息,再反馈给学生,让 “矫正”更具有针对性和实效性。心理学研究表明,学生非常在意作业的对错,也非常在意解题思路正确与否,因此,如果能及时批改作业,并在第一时间反馈给学生,及时纠错,必能在一定程度上减少错误思维的定势,更快掌握有效且较为正确的方式方法。

2、批改是作业反馈的第一步。

反馈理论启示我们:反馈就是由控制系统把信息输送出去,又把作用结果返送回来,并对信息的再输出发生影响,起到控制的作用,以达到预定的目的。

反馈在原因和结果之间架起了桥梁,而作业批改是教学反馈最重要、最有效的手段之一。遗憾的是我们在“有作必改”、“有作必评”上存在很大的漏洞,更不用说个体的面批了。现在教学任务越来越重,节奏也越来越快,老师在面对堆积如山的作业时,一般也简单地以“√”和“×”来完成。这样批完以后老师根本不了解学生到底错在哪里,错误的根源是什么?是概念理解上的错误,是规律选择上的错误,还是解题习惯不好引起的错误,或是个人能力不足问题。如果老师上课时对这些信息没有提前掌握,上课对作业分析时,很可能就是凭着感觉“过河”,依据经验讲解,不能真正有的放矢,重点讲解学生最主要的困惑,很难达到较好的课堂效果。

二、法与理

(一)建构学生的认知起点是反馈的前提,以“平均速度”为例。

在基本概念中,平均速度是错的最多的之一,同学们由于潜概念的干扰,在一些问题上,容易忽略平均速度的本身定义,往往会做出想当然的判断,从而引起了错误。对这样的知识点,要反复多次的滚动训练,才能慢慢让同学们从潜概念中走出来,看到求平均速度就想起是位移除时间,然后再去题目中找到位移以及对应的时间。在“速度”的课后练习中,这个题有20个同学出错。

题(1)学校教室、寝室、食堂的位置关系如图1,

放学后甲同学直接去食堂吃饭,用了2 min到食堂,乙同学先去寝室再立即赶到食堂,结果用了4 min.求甲、乙各自运动的平均速度。

很多同学在计算乙同学的平均速度时,用两段距离之和700m,除以对应的时间240s。这类错误,主要是受到生活习惯的干扰,并且没有对平均速度这个概念进行仔细的体会造成的。我问过同学,计算乙同学平均速度时,是怎么想的?他们异口同声说:“初中都是这么做的,运动距离除以时间就好了。”在上新课前,我特意又强调了平均速度的定义,并说高中阶段物理概念有自己的定义方式,和初中以及日常生活中的一些说法是有区别的。

在“实验:用打点计时器测速度”的练习中,我又加了两个有关平均速度的问题。如题(2)、如图2三个质点A、B、C同时从N点出发,分别沿图示路径同时到达M点,下列说法正确的是()

A. 从N到M的过程中,B的位移最小

B. 质点A到达M点时的瞬时速率最大

C. 从N到M的过程中,A的平均速率最大

D. 从N到M的过程中,三质点的平均速度相同

D这个答题基本上同学们都能选出来,说明课堂上的强调是有效果的,同学们没有被不同路径所迷惑,抓住了位移相等,同时到达的要素。但是有12个同学同时选了答题B。他们的想法是A的路程远,要同时到达,A就一定要快一点,那么到达的速度也会大一点。这些同学在做题时加上自己的想法,没有从题目本身的条件入手进行分析。这时我会和同学们一起回忆平均速度和瞬时速度的概念,并让他们理解,这两者并无相互决定的关系。

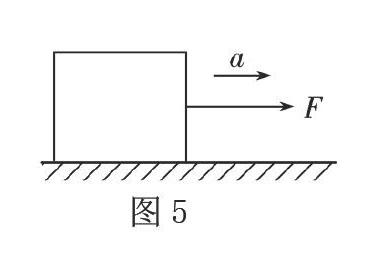

再以后练习中,我也不断的渗透平均速度这个概念,帮助同学进一步化和理解好平均速度這个概念。如x-t图像的练习中,我放了这个的题。题(3)在平直公路上行驶的a车和b车,其x-t图像分别为图中直线a和曲线b,由图3可知 ( )

A. b车运动方向始终不变

B. a、 b两车出发的初位置不同

C. t1到t2时间内a车的平均速度小于b车

D. t1到t2时间内某时刻两车的速度相同

虽然还有6个同学选了C项,但提示以后他们也都及时订正。

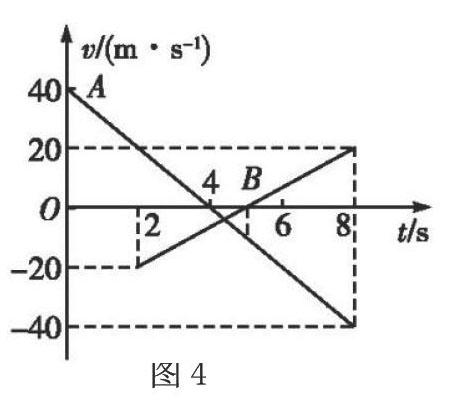

在v-t图像的练习中,题(4)如图所示,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的vt图像,根据图像可以判断()

A.在t=4 s时,甲球的加速度大于乙球的加速度

B.在t=5 s时,两球相距最远

C.在t=6 s时,甲球的速率小于乙球的速率

D.在2~8s,A球的平均速度大小是10m/s

这题选D的只有3个同学。

经过这一系列的后续练习,同学们对平均速度的概念开始慢慢有了深刻的记忆。等到匀变速直线运动,牛顿定律等章节再求平均速度时,同学们基本不会因为平均速度概念出错而失分了。

(二)提炼学生的学习方法是反馈的抓手,以“牛顿定律的应用”为例。

应用牛顿定律解决运动学问题是学考必考点,一般都是计算题。需要同学们对研究对象受力分析和运动分析、然后建立坐标列出方程并解出方程,有时还要正交分解。这是一个物理学习的难点,很多同学都陷入的复杂的过程和众多的头绪中,很难理清解题的思路,从而一错再错。对此,我采用的策略是由易到难,由浅入深,分清步骤,逐一落实。

我选择从单过程的问题入手,并且只做从力学求加速度,再求运动学量这一类问题。

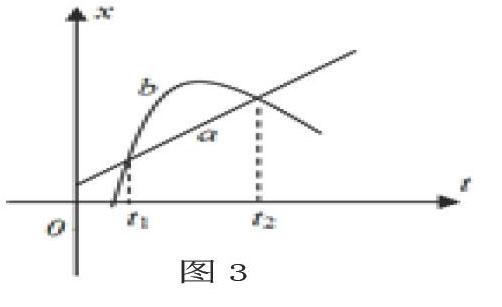

题(1): 如图5一个质量2kg的物体放在水平面上,用12N的水平拉力使物体从静止开始运动,物体与水平面间μ=0.2,g=10m/s2。求:2s末物体的瞬时速度?

题(2):如图6木块质量m=2 kg,与地面间μ=0.2,在拉力F=10 N作用下使物体从静止开始向右运动,已知力F与水平方向的夹角θ=37°,g=10 m/s2。求:①木块受到的摩擦力大小;②2s后,木块的位移是多少

题(3):如图7物体以v0=2 m/s的初速度从高h=2m斜面顶端下滑,斜面的倾角30°,物体与斜面间μ=0.2, g=10 m/s2.求:到斜面的底端的速度是多少?

我先只让同们学进行受力分析,第一题和第二题中有9个同学只是把题目中的画重复了一遍,如图8。同学们说,题目明明已经受力分析了,不明白老师为什么还要让我们受力分析。这时我会再说一次受力分析的几个步骤,并强调受力分析要完整。

第三题有12个同学画得如图9。这是高一新生的一个易错点,生活经验让很多同学认为,物体往哪边运动一定会有一个往哪边的力。我首先让大家寻找力F的施力物体,最终由于找不到施力物体,也就存在这个F;然后探究并明确了,物体的下滑是因为重力的作用,并不需要同学们画的力F。后续教学中,再通过一系列的例题,如水平面和斜面上的减速运动等,让同学明确物体的受力方向和它的运动方向没有必然的关系。

受力分析完整并画正确后,开始让同学们建立坐标,正交分解,列出方程。在上面三个例题中第一题基本没有人错,都能按要求写出对的方程,如图10。

第二题有13个同学写的方程类似于图11,这也是高一同学一个易错点。因为在前面的章节中有关滑动摩擦力的计算都是在水平面上,f=μmg的结论深入人心,使不少同学一看到滑动摩摩擦力,就直接写了f=μmg,第三题的f也一样。对此我开始强调对于滑动摩摩擦力的方程要写f=μN,N是接触面和物体之间的弹力,要由Y轴的方程计算得出。

在逐一分析和订正同学的错误后,同学们基本能掌握应用牛顿第二定律解出a的步骤和方法。随后我会要求同学们用计算出a和已知的运动条件完整题,同学们也都能做到。

当天的练习就是再次强化上面内容,如水平面上的减速运动,沿斜面向上运动等,最后用一个题引出牛顿定理第二类问题,即从运动学计算加速度,再算对应的力学量。再后面是两个过程问题,我也都是设计好练习后,把解题分成几个步聚,从批改的数据入手,分析同学的错误,在课堂上有针对的进行反馈,由于篇幅问题,这里就不一一展開说明了。这样,虽然课时多了几节,但降低了每一节的课的难度,让同学们慢慢撑握牛顿定律应用这个难点。

三、效与思

一年的作业反馈实践,达成了师生之间的双向、互动交流,通过作业反馈,我及时了解学生学习中的问题,及时生成和调整上课内容,解决同学们的困惑,帮助同学们辨析清楚易错的概念,掌握解题的方法,改正不好的解题习惯,积淀了学生示错、纠错的品质。我们学校是一所普通高中,但我们班级里在学考中考“A”考“B”的同学有好些,学生学业成绩的提高,更坚定了我执着的在作业反馈这个领域走下去的信念。