陌生的名字

2018-10-19欧阳诗蕾

欧阳诗蕾

第一次知道姥姥的名字,是在她葬礼上。

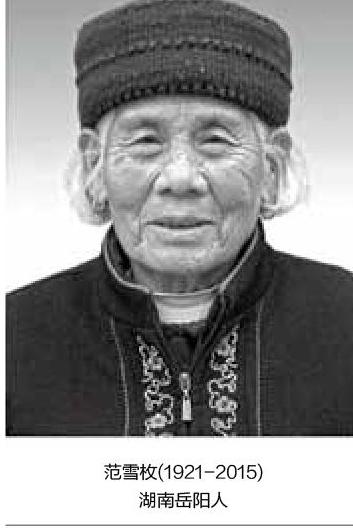

范雪枚——火盆里纸钱黄包、花圈挽联、半悬白绢布,都写着这个姓名。名字的主人看着我出生、长牙、上学,交织生活了二十年。直到她被放进玻璃棺这一天,我才知道她的姓氏。

对小孩来说,祖辈好像是不需要名字的,外公外婆。曾祖辈更不需要了,姥姥就是姥姥,外公外婆也不能直接喊她名字。

“是个厉害角色,”親邻总这么说。姥姥是整个大家庭的权威。外婆结婚进门后,在姥姥那儿受了好些年的苦。当姥姥年迈,家里大小事的决定权也移交到了外婆手上。逢年过节亲戚来访重温往事时,姥姥就坐一旁听着,那些自己当年严苛的细节是如何被记住。

孙辈眼里是另一个样子。她有个糖罐子,一天给小舅舅一颗。小舅舅几岁时搬板凳偷糖,一被抓,他就咯咯笑:“娭毑一死掉,糖就全是我的了。”长大后,舅舅也喜欢开姥姥玩笑,说明明打牌赢了钱,却爱说输钱,大家又塞给她几百块钱要她宽心,姥姥就慈眉笑着。

血亲之间,也不必那么纯白。姥姥不喜欢我,我知道她如何待姐姐和弟弟,她的疼爱是什么样子。我理解她,外姓,女孩,从来不是伶俐小孩。逢年过节去外婆家时,姥姥总要把我拉到一边,说些我爸爸、爷爷奶奶不太好的话,希望得到我的肯定,我直直望着她,不说话。

九岁时,姥姥丈夫重病,人将尽,爷爷奶奶带我去外婆家探望。当时,爷爷已经被查出了肺癌晚期。吃完饭,姥姥把我拉到了一边:“你爷爷得了癌症要死了,是不是?”“你为什么不哭?”

中间陆续有亲人离世。相伴二十年,我和姥姥见面确实不多。一年几个节假日,慢慢成了一年一次。印象里她始终是那个眼神有力的老太太。大二过年回家,发现她头发全白,不再打牌,出门前脖子要挂上寻人信息卡。大三再过年,她躺在床上不能动了,人的气息被抽尽,皮松弛得缩萎,像一把骨头。

她的记忆渐渐消失,我是其中一部分。大四在实习,因为工作关系,常和陌生人互相坦诚。成长经历好像把自己和同龄人区分开来,我觉得自己能理解人,并懂得了人生。也后知后觉意识到,自己根本不了解至亲,爷爷在我这个年纪在做什么,他一生有什么最想完成的事吗?

姥姥去世的消息我是在朋友圈看到的,2015年元旦清晨。南方的葬礼繁琐,家里没顾上马上通知我。凌晨5点多,北京街头冷风簌簌,我和同学刚KTV通宵完,路上终于找到家开门的早餐店,包子到嘴正要咬,刷到了舅舅这条朋友圈。

南方葬礼有些啼笑皆非的流程:舞蹈表演,哭丧,唱花鼓戏。葬礼上嗑瓜子大笑嬉戏打闹的也有,我看着那些人,不能说心里没有埋怨。外公总在默默收拾着,有次我和他一起扫瓜子壳,他突然抬头,说了几句突然痛哭。他说姥姥一生没过过好日子,两岁时跟着妈妈改嫁,继父不让她吃饭,她总是被饿。几秒后,外公抹了抹眼睛,又接着扫地。

葬礼结束的下午,外公收拾了很多菜去见人。姐姐开车送他去,路上念叨,汤汤水水不要搞到车上了呀。外公常被家里小辈念叨脾气坏。到了地方,外公熟练地把东西搬到厨房收拾好,告诉怎么热这些菜,再去房里打招呼。这件事外公谁也没有告诉过,几年里他一直给这户人家送食物和衣服,老头瘫痪多年,老太太眼盲,没有子女。我和姐姐站在门口等外公,谁也没有说话。

那个上午姥姥下葬时,我和姐姐都被外婆的悲痛吓到了,外婆失声痛哭,抱着玻璃棺一直不肯松手。当时我的毕业答辩准备了一半,很多初高中同学已经结婚生小孩,我将走出校门,真正成为一个大人,可我觉得对人生的理解好像才刚刚发生。