四川南部秋季降水变化及相应大气环流异常特征

2018-10-19江晓华

李 刚,江晓华,闻 斌,白 涛

(1.61741部队,北京 100094;2.西昌卫星发射中心,四川 西昌 615000;2.94188部队气象中心,西安 710077)

0 引言

四川地区降水变化受季风活动和青藏高原影响显著,尤其是青藏高原东侧到四川盆地西缘的区域是整个四川地区地形等高线最密集区(封二图1),从绵阳至雅安一带,在东西不足100 km的范围内地形高度最大差值超过2 500 m,形成陡峭上升地形[1],受此地形影响,该地区的降水具有局地性强等特征。四川降水异常变化极易导致该地区旱涝灾害的发生,给国民经济和生命财产造成重大损失[2]。例如,2006年入夏后,四川出现了近50 a以来最严重的高温伏旱,导致四川平均降水量仅有309.9 mm,与同期相比,降水偏少136.2 mm,为1951年以来历史同期最少;2011年6月下旬的强降水导致四川遭受严重洪涝灾害。因此,有必要对四川降水进行深入研究。

四川降水空间分布不均,且干湿季转换明显[3]。四川东、西部降水变化的不一致性是该地区降水变化的最重要特征之一。刘燕等[4]指出,川东地区仅存在一个汛期,而川西和四川盆地均存在两个汛期,此外,川东和川西地区的夏季降水趋势不明显,而四川盆地的夏季降水存在明显减小的趋势。马振锋等[5]发现1961—2000年川西高原地区的年降水量呈明显增加趋势,而同期四川盆地的年降水量则呈现出减少趋势。除了东、西部降水趋势存在差异以外,该地区降水呈现出显著的东西反位相变化特征[6]。针对经济发达的四川盆地西部地区,不少研究指出该地区降水变化并不是一个局地现象[7],它与华北地区降水存在显著正相关关系,而与长江中下游地区降水存在显著负相关关系。

四川降水除了存在东、西差异以外,还存在明显的南、北差异。但是,关于四川南部地区降水的研究相对偏少,而四川南部降水具有独立的变化特征[8-10],此外,对四川南部降水的研究主要集中在年平均和夏季。众所周知,秋季不仅是夏、冬季风的过渡时期,该时期降水异常变化对西南地区旱涝分布有重要影响,特别是自20世纪90年代之后,由秋季降水异常引起的干旱频繁发生在包括四川在内的西南大部分地区[11],这些旱灾给国民经济和人民生命财产带来了重大损失。但是针对四川南部秋季降水变化及其影响因素方面的研究明显偏少。此外,四川南部拥有国内外著名的航天发射场-西昌卫星发射中心,降水异常变化对航天发射任务有重要影响[12-13]。因此,本文将重点分析四川南部秋季降水变化及其相应的大气环流和海温异常特征,以期为提高该地区降水预测水平提供科学依据,同时制定合理的防灾、减灾对策,为高密度航天发射任务提供可靠气象保障。

1 资料和方法

采用的资料包括:(1)国家气象信息中心提供的中国756站逐日降水观测资料,本文选取无缺测值的四川南部地区(26°~29.2°N,100.8°~130.6°E)的8个站点(封二图1)来表示该地区降水变化,这8个站点分别是木里、九龙、越西、昭觉、雷波、盐源、西昌和会理,从图1中可看出,这8个站点的海拔高度基本介于川西高原和四川盆地之间;(2)美国NOAA-CIRES的20CR月平均再分析资料[14],空间分辨率为2°×2°,垂直方向分为24层,本文所用到的要素包括风、位势高度、垂直速度和比湿等;(3)英国Hadley中心提供的全球月平均海表温度资料(HadISST1),空间分辨率为1°×1°[15]。

本文采用的方法主要有相关分析、合成分析,并采用小波分析法来研究降水的周期变化特征[16],使用Student检验对以上分析方法进行显著性检验。研究时段为1961—2014年(共54 a)的秋季(9—11月)。除特别说明外,文中的气候态均指1961—2014年秋季的多年平均。此外,我们采用一元线性回归方法去除了所有资料的长期变化趋势。

2 结果分析

2.1 降水变化特征分析

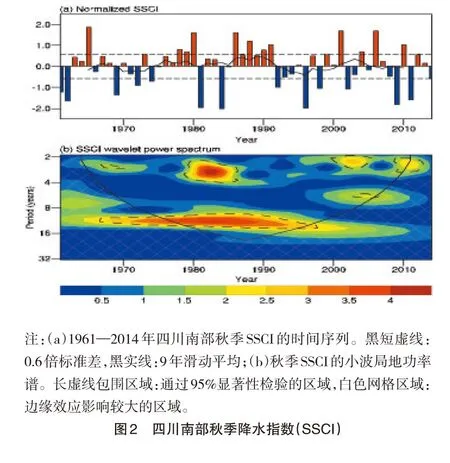

首先对1961—2014年四川南部的8个台站的秋季平均降水量进行标准化处理,定义为四川南部秋季降水指数(SSCI),将该指数作为反映该地区秋季降水变化的一个指标。图2a(封二)给出的是1961—2014年秋季SSCI的时间序列(柱状图)。从图中可看出,秋季SSCI具有明显的年际变化特征,较为显著的年际变化主要出现在1970年前后、1980年代前半期和2000年以后;从9 a滑动平均可见(黑实线),它还表现出显著的年代际变化特征,1970年代前半期和1990年代后半期以负位相为主,而1970年代后半期至1990年代前半期以正位相为主,2000年以后年代际变化特征明显减弱。

以上分析表明,秋季SSCI具有明显的年际和年代际变化特征,为详细分析其周期变化特征,图2b(封二)给出了秋季SSCI的小波局地功率谱。结果表明,在年际时间尺度上,四川南部秋季降水在1960年代末至1970年代初存在准3 a的显著周期,从1970年代末至1980年代中期存在2~4 a的显著周期,在2000和2010年代前期分别存在2~3 a的周期,此外,在2000年代中期还存在准6 a的周期;在年代际时间尺度上,四川南部秋季降水在1960年代后期至1990年代后期存在9~15 a的显著周期,需要指出的是,1970年代中期以前的年代际周期处于受边界影响的区域内,其可信度偏低。

2.2 四川南部降水与全国降水的关系

为了分析四川南部秋季降水与同期全国降水的关系,图3a(封二)给出了秋季SSCI与同期全国降水的相关关系分布。从图中可看出,四川南部秋季降水与整个中国西南地区同期降水存在显著的正相关关系,但是与黄淮流域的同期降水存在显著的负相关关系,这表明当四川南部秋季降水异常偏多时,整个西南地区的同期降水异常偏多,而黄淮地区的同期降水异常偏少,反之亦然。为了定量分析黄淮地区秋季降水量的变化特征,我们将相关系数超过95%显著性检验地区(封二图2a,黑色虚线方框)的区域平均降水量进行标准化处理,定义为秋季黄淮降水指数(YHI)(封二图3b,蓝色线)。从图3b可看出,与SSCI相似,YHI同样表现出显著的年际和年代际变化特征,两者的相关系数高达-0.47,通过99%显著性检验,这进一步说明四川南部秋季降水与同期黄淮降水存在显著的负相关关系。

2.3 与四川南部秋季降水有关的环流特征

为了分析四川南部秋季降水对应的大气环流特征,我们将SSCI大于0.6的年份定义为多雨年,将SSCI小于0.6的年份定义为少雨年,从而在1961—2014年中选出13 a为多雨年,14 a为少雨年(表1)。在下面的分析中,我们将对降水异常年份的气象要素进行合成差值分析(除特别说明,均为多雨年减去少雨年)。

表1 四川南部地区秋季多雨年和少雨年

2.3.1 位势高度

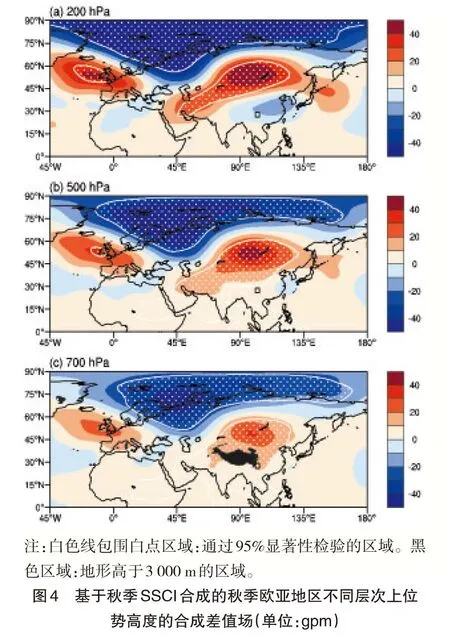

图4(封三)给出的是基于秋季SSCI的多雨年和少雨年合成的同期欧亚地区不同层次上位势高度的合成差分布。从图中可看出,当四川南部秋季降水异常偏多时,在200 hPa位势高度上自北大西洋至东亚存在一个显著的正-负-正-负遥相关波列(封三图4a),两个显著的正位势高度中心分别位于北大西洋中部和蒙古西部地区,后者的强度要大于前者的;负位势高度中心则分别位于俄罗斯西部和东亚地区,后者的强度明显小于前者的。为方便起见,本文将此波列定义为北大西洋—俄罗斯西部—蒙古西部—东亚(NRMA)遥相关波列。NRMA遥相关波列在对流层中(封三图4b)、低层(封三图4c)的位势高度场中均存在,而且其强度随高度的降低而减小,总体上看,该波列具有一定的准正压特征。

2.3.2 风场

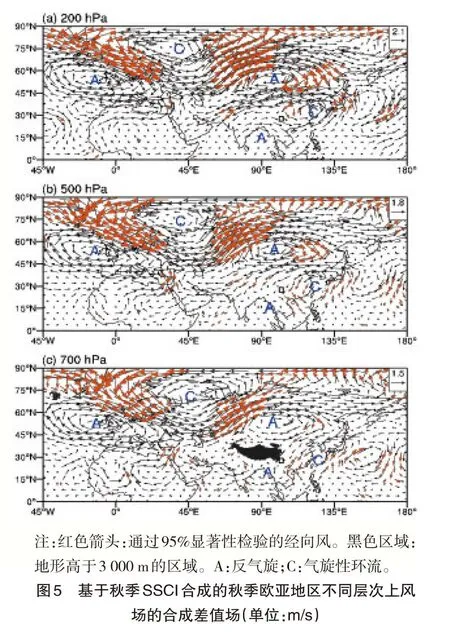

位势高度的变化与风场的变化关系密切。为研究与四川南部秋季降水相对应的风场特征,图5(封三)给出了基于秋季SSCI的多雨年和少雨年合成的同期欧亚地区上空不同层次的风场合成差分布。当四川南部秋季降水异常偏多时,NRMA遥相关波列同样出现在200 hPa风场中(封三图5a),具体来看,与位势高度相对应的是(封三图4a),两个显著反气旋性环流分别位于北大西洋中部和蒙古西部地区,而两个气旋性环流分别位于俄罗斯西部和东亚地区,此外,在孟加拉湾上空还存在一个准反气旋性环流。在500 hPa(封三图5b)和700 hPa(封三图5c)上,虽然这两个层次上的风场强度较200 hPa的强度有所减弱,但从北大西洋至东亚地区依然存在显著的NRMA遥相关波列,反映了该波列的准正压特征。特别是在700 hPa上(封三图5c),中国东海上空存在一个显著的气旋性环流,它在中国东部地区上空产生显著的异常东北气流,这对西南地区向外的水汽输送起到了一定的阻挡作用,有利于水汽在西南地区的汇集;另一方面,中南半岛西侧存在一个弱反气旋性环流,该环流西北侧存在异常西南气流,这有利于孟加拉湾的水汽向中国西南地区输送。总之,中国东部的异常东北气流和由中南半岛西侧的反气旋性环流引起的异常西南气流在中国西南地区交汇,为该地区降水的产生提供了动力和水汽条件。

2.3.3 动力和水汽条件

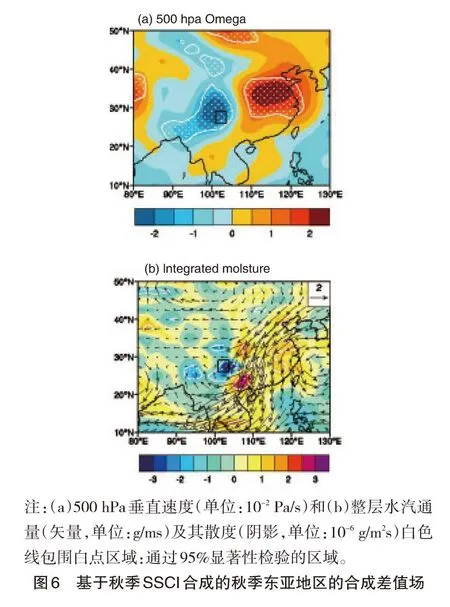

为了进一步研究与四川南部秋季降水相关的动力和水汽条件,我们分别给出了基于秋季SSCI的多雨年和少雨年合成的同期东亚地区500 hPa垂直速度(封三图6a)和整层水汽通量(封三图6b)的合成差分布。从封三图6a中可看出,当四川南部降水异常偏多时,包括四川南部在内的大部分西南地区上空为负差值控制,表明存在显著的上升运动,有利于该地区降水的产生;同时,中国东部为正差值控制,表示存在显著的下沉运动,不利于黄淮地区降水的产生。从封三图6b可看出,中国东海上空存在一个异常气旋性环流,其西侧存在偏北气流,阻塞了南方的水汽向北输送,有利于水汽在中国西南地区的堆积,另外,中南半岛北侧存在一个异常准反气旋性环流,有利于将孟加拉湾的暖湿水汽输送至四川南部地区;从图中还可看出,四川南部地区存在显著的负水汽通量散度,表明该地区存在显著的水汽辐合,这为降水的产生提供了有利的水汽条件。

2.3.4 波作用通量

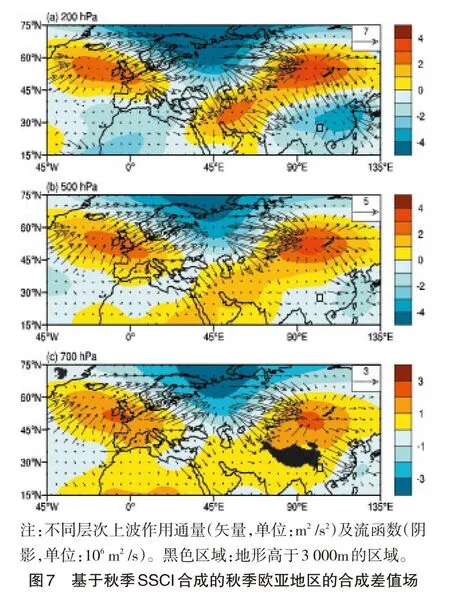

从以上对位势高度和风场的分析可知,在欧亚地区中高纬度地区上空存在一个显著的遥相关波列,已有研究表明,影响云贵高原晚秋前冬及汛期降水的环流系统异常可能与大尺度准定常波的传播有关[17-18]。那么,北半球中高纬度西风带中罗斯贝波列的传播对该遥相关波列的产生与维持有什么样的作用?下面我们给出了基于秋季SSCI的多雨年和少雨年合成的同期对流层不同层次上的流函数和波作用通量的合成差分布。

从对流层高层的流函数和波作用通量的合成差值来看(封三图7a),在欧亚大陆中高纬度地区上空存在显著的NRMA遥相关波列,具体来看,北大西洋中高纬度地区和西亚至贝加尔湖一带上空为流函数的正异常区,而俄罗斯西部地区和东亚地区上空为流函数的负异常区。此外,从北大西洋中高纬度地区上空,有明显的波作用通量传播至东亚地区,波扰动能量在俄罗斯西部和东亚地区上空辐合,产生并维持这两个地区上空的流函数异常。需要指出的是,波扰动能量虽然来自北大西洋中高纬度地区上空,但是能明显观察到能量从俄罗斯西部地区开始分为两支,分别沿贝加尔湖西部地区和西亚地区向下游地区频散,然后它们同时在东亚地区上空辐合。在对流层的中低层(封三图7b、7c),同样存在着明显的NRMA遥相关波列,流函数异常在欧亚大陆中高纬度地区上空呈现出正-负-正-负的分布型,表明NRMA遥相关波列在垂直方向上是一个深厚系统。在波作用通量的传播上,对流层中低层与高层的传播路径有所不同,波扰动能量同样来自北大西洋地区上空,但是能量仅通过俄罗斯西部至贝加尔湖西部这一条路径向东亚地区传播,该能量在东亚地区上空堆积,产生并维持该地区上空的流函数异常。此外,对流层中低层的波作用通量没有高层的强。

3 结论

本文利用1961—2014年全国756站逐日降水资料和NOAA-CIRES的20CR再分析资料,研究了四川南部秋季降水变化及其对应的大气环流异常特征,主要结论如下:

(1)四川南部秋季降水具有显著的年际和年代际变化特征,在年际时间尺度上,其变化周期以2~4 a和准6 a为主;在年代际时间尺度上,变化周期以9~15 a为主。它与黄淮流域的同期降水存在显著的负相关关系,即当四川南部秋季降水异常偏多时,黄淮地区的同期降水异常偏少,反之亦然。

(2)影响四川南部秋季降水的主要大气环流结构是同期欧亚大陆中高纬度地区上空的北大西洋—俄罗斯西部—蒙古西部—东亚(NRMA)遥相关波列,NRMA波列是一个深厚系统,具有准正压特征。当四川南部秋季降水异常偏多时,整个对流层从上至下自北大西洋至东亚存在一个显著的正-负-正-负遥相关结构,两个显著的正异常中心分别位于北大西洋中部和蒙古西部地区,对应两个显著反气旋性环流,负异常中心则分别位于俄罗斯西部和东亚地区,对应两个气旋性环流。位于东亚的气旋性环流在中国东部引发异常偏北气流,这一方面有利于南方的水汽在西南地区堆积,另一方面,偏北气流与位于中南半岛西北侧的准反气旋性环流引起的西南气流在西南地区汇合,以上环流型为四川南部秋季降水的形成提供了充足的水汽条件和动力条件。波作用通量的传播对NRMA波列的产生起到了重要作用。