锥形束CT在慢性牙周炎患者牙周基础治疗后评估牙槽骨变化中的应用价值分析

2018-10-18熊艳芳

熊艳芳

(孝感市中心医院,湖北 孝感 432000)

慢性牙周炎可形成牙周袋、牙龈炎症、牙槽骨吸收破坏、附着丧失等病变,属于一类牙周感染性疾病,临床上对该类疾病患者主要采取牙周基础治疗方案,包括将牙石与菌斑清除,便于将患者的炎症状态改善,但是关于基础治疗方案是否能够将牙槽骨骨量增加尚无明确的定论[1-2]。本次研究对给予基础治疗的慢性牙周炎患者采取CBCT检查,分析治疗前后牙槽骨的变化情况,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 抽取2016年3月~2017年3月本院就诊的慢性牙周炎患者120例,所有患者的疾病均获得明确的诊断,对本次研究知情同意,所有牙列中的余留牙均超过20颗,存在附着丧失与骨吸收的位点数在全口牙中超过30%;同时将妊娠期或者哺乳期女性、吸烟者、患有甲亢与骨质疏松等影响骨代谢的疾病患者排除,轻度、中度、重度疾病患者分别占据36例、44例、40例。

1.2 方法 对所有患者均给予牙周基础治疗方案,包括龈下刮治、龈上洁治、根面平整术等,并给予口腔健康宣教。治疗后6个月进行疾病复诊,给予CBCT扫描。

CBCT扫描:在牙周基础治疗前,嘱咐患者采取舒适的坐位,保持眶耳平面与地面平行,将头部置于CBCT扫描架内,并在牙列正中咬合,给予CBCT扫描,之后将扫描后的数据导入计算机内进行数据重建。

牙槽骨密度定点、测量:将最先出现的牙槽嵴牙合的轴面断层,对轴所处的部位进行调节,给予密度测量工具对相邻牙间牙槽骨密度进行测量,采用CT值进行评估。

牙槽骨高度定点与测量:对观察轴的部位进行调节,使得观察轴的焦点可通过牙中点部位,对观察轴进行旋转,便于轴线与牙体长轴平行,对釉牙骨质界面至牙槽嵴顶之间的距离进行测量,由此判断患者牙槽骨的吸收程度。

1.3 观察指标 分析治疗前后牙槽骨密度与牙槽骨高度变化情况。

1.4 统计学方法 本研究数据均用SPSS 21.0统计软件处理,计量资料采用“”表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 牙槽骨密度变化情况 治疗后,轻度、中度、重度牙周炎患者的牙槽骨密度相比治疗前均明显较高,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 所有患者治疗前后的牙槽骨密度变化情况分析(,HU)Table 1 Analysis of changes in alveolar bone density of all patients before and after treatment(,HU)

表1 所有患者治疗前后的牙槽骨密度变化情况分析(,HU)Table 1 Analysis of changes in alveolar bone density of all patients before and after treatment(,HU)

基础治疗后932.41±21.55 894.12±27.56 783.41±19.85组别轻度牙周炎(n=36)中度牙周炎(n=44)重度牙周炎(n=40)基础治疗前893.20±32.15 833.57±27.44 757.12±22.69

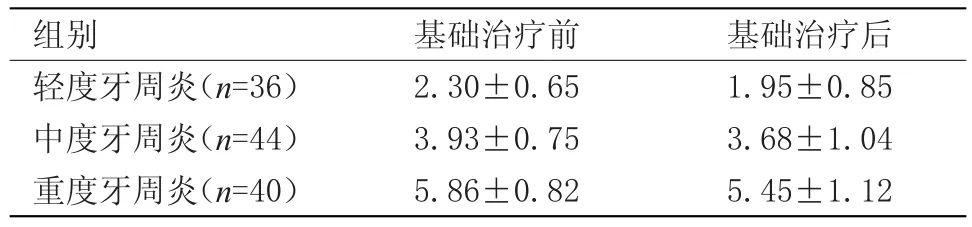

2.2 牙槽骨高度变化情况 治疗后,轻度、中度、重度牙周炎患者的牙槽骨高度均有所降低,但是比较治疗前后的数据差异无统计学意义,见表2。

3 讨论

慢性牙周炎是在多种因素的作用下导致的感染性疾病,牙菌斑中的细菌、细菌代谢产物为牙周炎的始动因子,均会导致炎症反应与变态反应,并将牙周支持组织破坏,影响牙周组织的完整性,使得牙齿松动[3-4]。目前临床上对该类疾病患者主要采取基础治疗方案,包括刮治术、洁治术、菌斑控制等帮助患者将牙石、菌斑清除,将患者牙周组织的炎症情况有效改善,使得牙齿松动度降低[5]。分析牙槽骨对牙齿具有固定、支持等效果,分析牙齿的稳定且能够保持正常的功能基础条件是牙槽骨密度、高度足够,对该类患者进行牙槽骨骨量分析,可对牙周炎的诊疗提供相关的判定依据[6]。临床上对牙槽骨密度、高度进行判断的影像学方法包括螺旋CT、数字减影X线等方式,其中数字减影方式对于牙槽嵴顶骨的变化情况具有较高的敏感度,但是该类诊断技术对于图像的分析主观性较强,导致两次拍摄的条件无法完全相同,不利于临床上的广泛推广[7]。多层螺旋CT技术具有辐射剂量较大、拍摄成本较高等缺陷,同样不适合在临床上推广。

表2 所有患者治疗前后的牙槽骨高度变化情况分析(,mm)Table 2 Analysis of alveolar bone height changes of all patients before and after treatment(,mm)

表2 所有患者治疗前后的牙槽骨高度变化情况分析(,mm)Table 2 Analysis of alveolar bone height changes of all patients before and after treatment(,mm)

基础治疗后1.95±0.85 3.68±1.04 5.45±1.12组别轻度牙周炎(n=36)中度牙周炎(n=44)重度牙周炎(n=40)基础治疗前2.30±0.65 3.93±0.75 5.86±0.82

CBCT诊断方式的经济成本不高、辐射剂量较高、具有较高的空间分辨率、图像处理较为便捷,利于在临床上广泛推广,该类诊断模式可提供清晰的诊断图像,对于颅面骨等较为复杂部位的成像较为适用,将其用于牙周、牙齿细小解剖结构的诊断工作中,其成像效果较佳,便于重建扫描数据,可随意旋转扫描方向,便于从多个角度进行图像观察,并检测长度、角度等参数[8]。许多学者研究指出[9],可将CBCT用于口腔疾病牙槽骨形态变化的临床评估工作中,本次研究对所有慢性牙周炎患者均给予CBCT扫描,并给予基础治疗,分析治疗前后牙槽骨的变化情况。结果显示,治疗后,所有患者的牙槽骨密度均明显提高,牙槽骨高度有所下降,但比较治疗前后数据差异无统计学意义。由此可知,随着患者牙周炎严重程度的增加,牙槽骨密度将会随之减少,牙槽骨的吸收情况将会随之递增。

综上情况可知,对慢性牙周炎患者采取牙周基础治疗可改善牙槽骨密度,同时给予CBCT检查,便于对治疗前后的牙槽骨变化情况进行评估。