宽体探测器CT行冠状动脉CTA和头颈部CTA“一站式”扫描

2018-10-18李万江李真林彭礼清余建群

李万江,李真林,帅 桃,赵 瑾,彭礼清,余建群

(四川大学华西医院放射科,四川 成都 610041)

心脑血管联合评价对缺血性脑卒中患者具有重要临床意义[1],部分缺血性脑卒中患者常伴有冠状动脉病变[2-4]。近年来,CTA广泛用于诊断心脑血管疾病[5-6]。采用传统CT技术同时评估心脑血管病变时,需注射2次对比剂,并分别行冠状动脉和头颈部CTA扫描,对比剂用量和辐射剂量均较大。近年来,宽体探测器CT逐渐应用于临床,其Z轴最大覆盖范围为 160 mm,球管旋转时间为0.28 s,因此可以在1 s内完成CTA,且序列之间最短切换时间仅约为1 s[7]。本研究旨在探讨应用宽体探测器CT,1次注射对比剂后,行心脑血管CTA“一站式”扫描的可行性和临床优势。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析2017年1月—7月于我院接受冠状动脉和头颈部CTA扫描的73例患者,按照CTA检查方法不同分为A组和B组。A组纳入32例患者,男18例,女14例,年龄46~86岁,平均(64.4±11.3)岁,平均体质量指数(body mass index, BMI)为(24.20±1.87)kg/m2,心率为(75.25±10.79)次/分。B组纳入41例患者,男24例,女17例,年龄47~84岁,平均(62.4±9.8)岁,BMI为(24.39±3.01)kg/m2,心率(80.9±18.5)次/分。

1.2仪器与方法 采用GE Revolution CT,探测器宽度为160 mm。冠状动脉CTA:采用前瞻性心电门控,于自由呼吸状态下行冠状动脉CTA扫描;管电压 100 kV,管电流采用Smart mA技术,自动调节范围为 350~650 mA,层厚和层间隔均为0.625 mm;迭代重建技术ASIR-V选择50%,预设噪声指数为20。头颈部CTA:管电压100 kV,管电流采用Smart mA技术,自动调节范围为300~600 mA,层厚和层间隔均为0.625 mm,螺距0.984∶1;迭代重建技术ASIR-V选择40%,预设噪声指数为16。对比剂注射方案:采用高压注射器经肘正中静脉注射对比剂碘帕醇(370 mgI/ml),总量0.8 ml/kg体质量,流率5 ml/s,注射对比剂后追加注射30 ml生理盐水。所有扫描均采用阈值触发技术,在升主动脉设置监测ROI,阈值为200 HU,达到阈值后延迟3 s触发扫描。A组CTA检查方法:一次性注射对比剂行冠状动脉CTA后,延迟1 s再行头颈部CTA扫描(足侧向头侧扫描),扫描时注射对比剂的手臂置于身体侧,另一只手臂上举置于头侧。B组CTA检查方法:先注射对比剂行冠状动脉CTA扫描,间隔约5 min后再次注射对比剂行头颈部CTA扫描,冠状动脉CTA扫描时双上肢上举,头颈部CTA扫描时双上肢置于身体两侧。

1.3图像质量评价

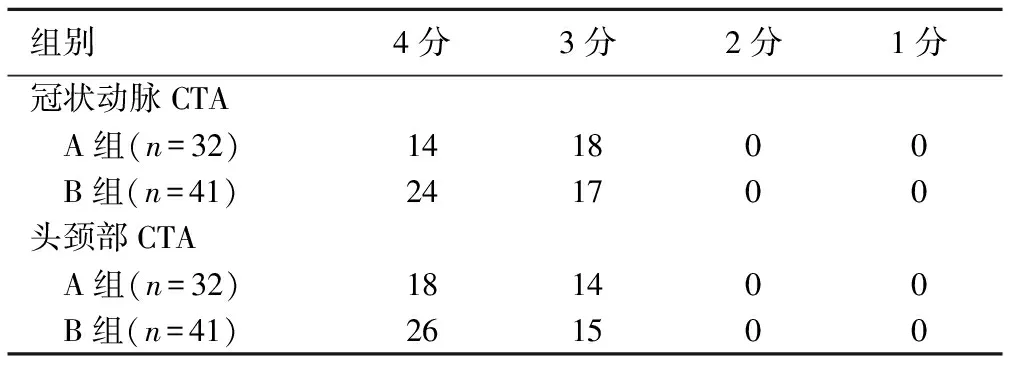

1.3.1主观评价 由2名高年资心胸组和2名高年资神经组放射科诊断医师以4分法分别对冠状动脉和头颈部CTA进行评分:4分,血管管壁连续且显示清晰,无搏动伪影,图像质量能很好地满足诊断要求;3分,血管管壁欠锐利,轻微搏动伪影,图像质量能满足诊断要求;2分,血管管壁模糊,血管搏动伪影少,图像质量基本满足诊断要求;1分,血管管壁显示不清,血管搏动伪影严重,图像质量不能满足诊断要求。

1.3.2客观评价 分别测量右冠状动脉(right coronary artery, RCA)、左前降支(left anterior descending, LAD)和回旋支(left circumflex, LCX)近开口处的CT值,测量时避开钙化和软斑块。在升主动脉根部层面测量主动脉根部和胸壁脂肪的CT值及噪声(SD)值,并计算冠状动脉CTA的CNR:CNR=(升主动脉CT值-脂肪CT值)/脂肪SD。分别于两侧颈总动脉(arteria carotis communis, ACC)起始处、颈内动脉(internal carotid artery, ICA)起始处、大脑中动脉(middle cerebral artery, MCA)M1段和胸锁乳突肌中份层面测量ACC、ICA和MCA及胸锁乳突肌的CT值及SD值,以ICA的CT值及SD值计算头颈部CTA图像的CNR:CNR=(ICA的CT值-肌肉CT值)/肌肉SD。

1.4辐射剂量 分别记录冠状动脉CTA和头颈部CTA的辐射剂量参数:容积CT剂量指数(volumetric CT dose index, CTDIvol)和剂量长度乘积(dose length product, DLP),计算有效剂量(effective dose, ED),ED=DLP×W,其中W为组织的权重因子,冠状动脉为0.0140,颈部为0.0059,头部为0.0021,头颈部CTA取头部与颈部的平均值0.0040[8]。

1.5统计学分析 采用SPSS19.0统计分析软件。计量资料用±s表示,A组与B组间比较采用两独立样本t检验。2组间性别比较采用χ2检验,图像质量主观评分比较采用Mann-WhitneyU检验。P<0.05为差异有统计学意义。采用Kappa检验评价2名医师间主观评分的一致性,以Kappa<0.40为一致性较差,0.40≤Kappa<0.75为一致性较好,Kappa≥0.75为一致性好。

2 结果

A组与B组患者年龄(t=0.577,P=0.566)、BMI(t=-0.377,P=0.737)、心率(t=-1.636,P=0.107)、性别(χ2=0.038,P=0.845)差异均无统计学意义。

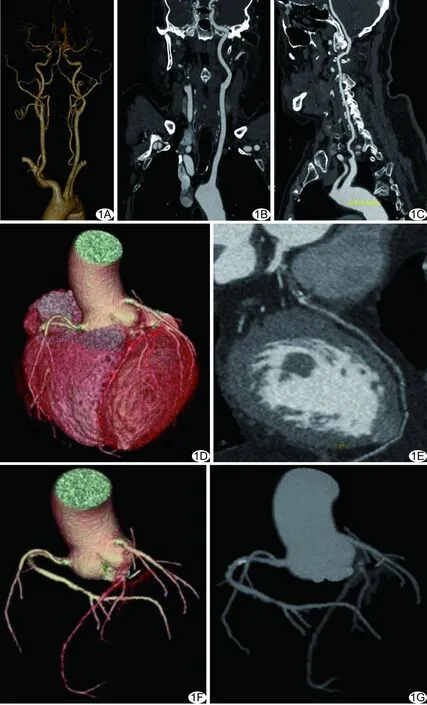

2.1图像质量 2名心胸组医师对冠状动脉CTA主观评分的一致性好(Kappa=0.78,P<0.001),A组与B组间冠状动脉CTA图像质量主观评分差异无统计学意义(Z=-1.246,P=0.213,表1)。2名神经组诊断医师对头颈部CTA主观评分的一致性较好(Kappa=0.72,P<0.001),A组与B组头颈部CTA图像质量主观评分差异无统计学意义(Z=-0.616,P=0.538,表1)。A组和B组图像质量均能满足临床诊断要求(图1)。

表1 A组与B组间冠状动脉和头颈部CTA图像主观评分(例)

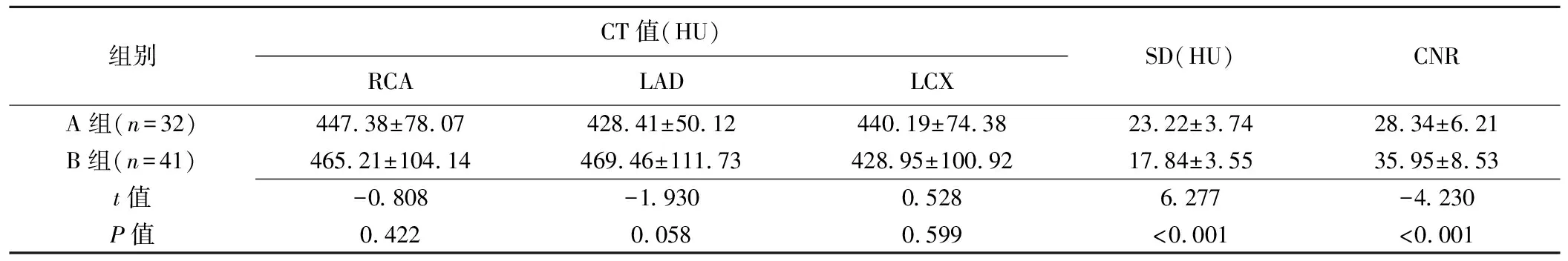

A组与B组间RCA、LAD和LCX的CT值差异均无统计学意义(P均>0.05,表2),冠状动脉CTA的SD和CNR差异均有统计学意义(P均<0.05,表2)。2组间ACC、ICA、MCA的CT值及头颈部CTA的CNR差异均无统计学意义(P均>0.05),SD差异有统计学意义(P=0.020,表3)。

2.2对比剂用量 A组患者的对比剂平均用量为(51.00±6.69)ml,B组为(105.41±14.56)ml,差异有统计学意义(t=-21.235,P<0.001)。

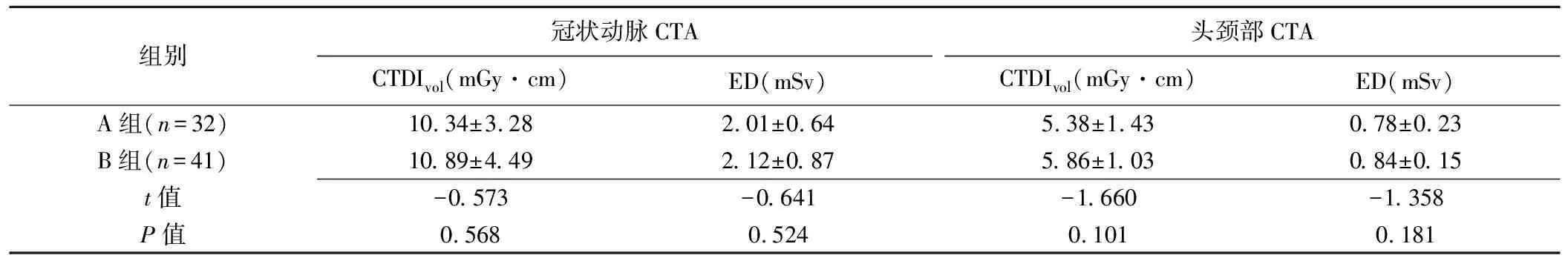

2.3辐射剂量 A组与B组间CTDIVOL和ED差异均无统计学意义(P均>0.05,表4)。

表2 A组与B组间冠状动脉CTA客观评价比较(±s)

表2 A组与B组间冠状动脉CTA客观评价比较(±s)

组别CT值(HU)RCALADLCXSD(HU)CNRA组(n=32)447.38±78.07428.41±50.12440.19±74.3823.22±3.7428.34±6.21B组(n=41)465.21±104.14469.46±111.73428.95±100.9217.84±3.5535.95±8.53t值-0.808-1.9300.5286.277-4.230P值0.4220.0580.599<0.001<0.001

表3 A组与B组间头颈部CTA客观评价比较(±s)

表3 A组与B组间头颈部CTA客观评价比较(±s)

组别CT值(HU)ACCICAMCASD(HU)CNRA组(n=32)453.02±56.56433.31±83.60384.52±55.8315.44±3.1925.63±8.20B组(n=41)473.80±81.53437.68±62.33401.80±72.1713.74±2.8928.93±6.61t值-1.284-0.256-1.1182.378-1.903P值0.2030.7990.2670.0200.061

表4 A组与B组间辐射剂量比较(±s)

表4 A组与B组间辐射剂量比较(±s)

组别冠状动脉CTACTDIvol(mGy·cm)ED(mSv)头颈部CTACTDIvol(mGy·cm)ED(mSv)A组(n=32)10.34±3.282.01±0.645.38±1.430.78±0.23B组(n=41)10.89±4.492.12±0.875.86±1.030.84±0.15t值-0.573-0.641-1.660-1.358P值0.5680.5240.1010.181

图1 患者男,84岁,A组,冠状动脉CTA图像质量评分为4分,头颈部CTA为4分 A.头颈部CTA VR图像; B、C.头颈部CTA CPR图像,示左侧ICC虹吸部钙化斑块(B); D~G.分别为冠状动脉CTA VR图(D)、CPR图(E)、冠状动脉树VR图(F)、冠状动脉树3D-MIP图(G),示LAD混合斑块形成,管腔重度狭窄

3 讨论

目前DSA是诊断心脑血管疾病的金标准,但其有创,且操作复杂,并不适用于临床上仅需要筛查心脑血管疾病的患者[9]。受传统CT设备扫描技术的限制,评估冠状动脉和头颈部CTA需要注射2次对比剂、进行2次扫描,对比剂用量较多。随着宽体探测器CT应用于临床,冠状动脉CTA可以在1 s内完成扫描,序列之间切换时间仅约为1 s,大大提高了时间分辨力,使冠状动脉和头颈部CTA“一站式”成像成为可能。本研究结果表明,采用心脑血管CTA“一站式”成像方案获得的图像质量主观评分均大于3分,图像质量能满足诊断要求。

有研究[10]尝试采用双源CT大螺距前瞻性心电门控技术进行心脑血管CTA“一站式”成像。双源CT扫描速度快,辐射剂量也有所降低,但要求患者心率<65次/分钟,因此其用于心脑血管CTA“一站式”成像的临床应用范围受限。张晓东等[11]采用256层CT(iCT)行心脑血管CTA扫描,iCT的Z轴最大覆盖范围为80 mm,冠状动脉CTA需要采集多个心动周期的数据,扫描时间较长,约3.7~6.3 s,且需要注射约90 ml对比剂来维持头颈部CTA的需求;且该研究排除了心律不齐患者。本研究应用宽体探测器CT进行心脑血管CTA“一站式”扫描,患者平均心率A组>75次/分钟,B组>80次/分钟,且2组中均包含心律不齐患者,获得了满意图像,提示此法亦适用于心率较快和心律不齐患者,使其应用范围得以扩大。

宽体探测器CT的Z轴最大覆盖范围为160 mm,球管旋转时间0.28 s,在1个心动周期内可完成冠状动脉CTA扫描,且仅需延迟1 s即可再行头颈部CTA扫描。本研究A组心脑血管CTA“一站式”扫描图像中,冠状动脉、颈动脉及脑动脉的CT值与B组差异均无统计学意义(P均>0.05),提示快速扫描和切换保证了CTA图像的增强效果;A组同时完成心脑血管CTA检查,仅注射1次对比剂,对比剂用量仅约为B组的1/2,明显低于B组,且减少了头颈部CTA的准备工作,扫描时间较B组明显缩短。采用宽体探测CT行冠状动脉CTA扫描速度快,可在自由呼吸状态下完成扫描,患者不需要屏气[12],图像质量也能满足诊断要求;即使在心律不齐患者,冠状动脉CTA图像质量亦能符合诊断要求[13]。但是,虽然A组的图像质量能满足诊断要求,其SD值较B组有所增加,CNR值有所降低,这可能与扫描时双上肢放置位置未完全远离扫描范围,导致产生伪影有关。

总之,采用宽体探测器CT行冠状动脉和头颈部CTA“一站式”扫描,图像质量符合诊断要求,可减少对比剂用量、缩短检查时间、简化检查流程,并不受屏气不佳、心率过快或心律不齐等因素的限制,具有重要临床应用价值。