从宽容到宽恕

——对当下宽恕教育的反思

2018-10-17黄杰长沙师范学院湖南长沙410100

黄杰 长沙师范学院 湖南长沙 410100

在西方,心理学关于道德心理的科学研究开始于 20 世纪 20 年代 ,到了 20 世纪 60 年代形成了一些系统理论 ,在其后的 20 年里西方研究者就道德观念问题阐发了三个重要的研究主题,即公正道德观、关爱道德观和宽恕道德观。而在最近的几十年,宽恕(forgiveness)受到越来越多的心理学家的关注,他们的研究证实了宽恕在人际交往、身心健康、主观幸福感上的积极作用。而作为理论上的实践,宽恕教育也被西方学者引入到学校教育之中,其主要目的是减少学生之间的人际冲突问题,并取得不错成果。而在我国,伴随国家“科教兴国”战略的确定以及义务教育的迅速普及,素质教育逐渐成为我国教育改革与发展的主旋律。在看到西方成果之时,我国学者也开始呼吁“德育教育”——其中包括勤俭、诚信、宽恕。但宽恕的研究毕竟起源于西方,国内相对较少,且中国的文化中,并没有与西方宽恕内涵完全一致的词语;因此,在实践中不可避免的会出现误区:如直接照搬国外宽恕研究结论、填鸭式的道德观念灌输;笔者在这里对中西方宽恕进行对比,对存在的区别加以解释,并在此基础上,提出宽恕教育在理论上、实践上的应用与展望。

一、宽恕的文化差异

(一)宽恕起源差异

宽恕(forgiveness)源于希腊文,表示释怀、放弃使用惩罚,其最早起源于西方宗教,是宗教里最重要的信仰之一。在西方的研究中,心理学家通常把宽恕看成是一系列的动机转变过程,在该过程中,受害者的回避动机和报复动机逐渐减少,对冒犯者的亲社会动机逐渐增加,并促使受害者做出宽恕。他们同时指出宽恕并不是动机,而是一个亲社会动机的变化过程。

西方国家是以教堂和僧侣为主的社会文化群体,而中国是个受儒家思想文化熏陶的国家。虽然宗教(如佛教)也在一定程度上影响中国人的思想,但相比较而言,哲学传统(如儒家)的影响作用更大。在中国古代,宽恕与“忠恕”等同起来,其最早起源于孔子的“忠恕之道”的思想。他说:“吾道一以贯之” 。曾参释道“夫子之道,忠恕而已矣”(《论语·以仁》)。

(二)宽恕过程的差异

从宽恕心理过程来看,二者也是存在差异的。

西方的宽恕强调移情,即从他人的角度来看待问题。“移情”包含一系列心理过程:理解对方心理状态 ,在内心扮演对方角色 ,体验对方的感受,判断对方的心理状态。也就是说,西方的宽恕过程是先站在他人角度看待问题,接着站在他人的角度作出判断。之所以这么强调站在他人角度,是因为潜在的假设是,人是存在个体差异的,应该尊重个体的独特性。

而对于“忠恕”,孔子是这样理解的:忠是在处理人与人的关系中,尽心尽力对待别人;恕是推己及人,把他人与自己看成是同等的、平等的,把他人当作和自己一样对待,是自我与他人间的一种善意的共存意识。如此来说,“恕”实际就是先对自己的状态做出判断,接着以自己的状态为标准,对他人的状态进行评价。简单地说,就是以自己的标准要求他人的过程。这里存在一个潜在的含义:人是有共性的,既然我是这样,那么他人也应该这样。

(三)宽恕结果与性质的差异

虽然,不论是“宽恕”还是“忠恕”都涉及到对他人心理状态的评估,但这种评估的本质是有区别的。

西方的“宽恕”主要是情感的评估与体验,较少涉及他人行为的对与错,这个过程具有随意性和宽容性,是属于情感层面的判断。

中国的“忠恕”实际上则是用自己的一套准则来要求他人,在这个过程中存在大量的评价性和强制性,来判断他人行为与价值观是否与自己相符,是属于认知层面的价值判断。

(四)宽恕的条件性差异

西方宗教认为,人因为不听上帝的话偷吃禁果,是生而有罪的,是为原罪。上帝是爱的化身,人虽有罪,上帝却宽恕了人,因此,人应当爱神。但如何爱神?《圣经》上解释说要宽恕——不仅要宽恕他人,还要宽恕自己。在西方,宽恕甚至被作为一种行为要求去实践。宽恕对西方人而言是神圣的,就如,《圣经》上所说“错误在人,宽恕在神”。西方人选择宽恕,是因为“上帝要宽恕你”。上帝的伟大之处在于,他的宽恕是“无条件的”,可宽恕“不可宽恕之事”;受此影响,西方的宽恕的也朝着这个方向发展。在西方, 好人、坏人都只是就事论事, 一次荣誉不足以享誉终生,一次犯罪也不足以千古遗恨。西方的宽恕, 是将友人与敌人都还原成人。犹太教和基督教都主张,如果犯过者能够悔过并改正他们的行为,就应该得到宽恕。因此,西方的宽恕是更广泛意义的宽恕,无条件的,无论是什么样的人都是有可能被宽恕的。

不同于西方的“原罪”思想,儒家思想认为“人之初,性本善”。善人做恶事,是因为他已经堕落成了恶人;恶人做善事,是因为他已经被改造成了好人,否则一切都绝无可能。所以西方评论一个人总是从行为的角度来衡量其“有罪”或“无罪”,而中国人却总习惯用“好人”和“坏人”来评论一个人。儒家的宽恕通常是对“好人”而言的,是有条件的,只会宽恕那些“可宽恕之事”。这其实与我们日常生活中常说的“君子报仇,十年不晚”,“以牙还牙”等俗语内涵是一致的。孔子还提出:“政宽则民慢, 慢则纠之以猛, 猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和”。由此可见,作为传统美德的宽容,并不是无原则的容忍退让,而是有一定限度和前提的。

二、对宽恕教育的启示

鉴于中西方宽恕存在如此大的差异,我们在借鉴国外经验的时候,有许多要注意的地方法。

(一)要学会宽恕,必先理解宽恕

从前面的分析不难看出,中国的“忠恕”与西方的“宽恕”,是存在差异的,用一个恰当的词来描述“忠恕”的话,应该是宽容。宽容不同于宽恕,但由于行为结果的相似性,它们时常被人混淆,在这里,我们需要加以区分。那何为宽容?何为宽恕?首先,宽容因差异而起,但又并非所有的差异都属于宽容讨论的范畴。例如,张三爱吃猪肉,李四爱吃蔬菜。这并不会引起宽容不宽容的问题;但当二者之间的差异来源于宗教信仰等之时,情况就变了。例如,张三不信教,爱吃猪肉;但李四是穆斯林,不吃猪肉,那么这就涉及了宽容。因为,吃猪肉的行为严重违反了李四穆斯林的信仰。其次,宽容既不是冷漠,也不是默许。差异通常会导致不和,宽容的目的就在于和平共处。还是以前面的吃猪肉为例,倘若李四对张三吃猪肉这件事漠不关心,那也谈不上宽容,因为张三的行为并未引起李四的任何负面心理反应。在引起负面心理反应后,个体通常会去制止该事件,在个体有能力,却采取包容的态度不去制止的时候,这才是宽容,从这个角度,可以把宽容和放纵区分开来。例如,张三吃猪肉,让身为穆斯林的李四反感,但李四由于各种原因无力制止,那这不是宽容,因为即便李四没有什么外在行为表现出来,但其心里还是不甘的。最后,宽容是较低层次的宽恕。虽然不论是宽容还是宽恕,都存在对他人“不合理行为”的容忍,对自己想去制止该行为的克制。但这种“不合理行为”分为两种,一种是主观的,例如张三吃猪肉,李四站在穆斯林的角度认为是不合理的,但其他普通人并没有。另外一种是客观的,例如张三吃人肉,那无论如何这都是错误的,与李四是不是穆斯林无关。对前一种行为的宽容,也仅仅是宽容;对后一种行为的宽容,则是上升到了宽恕的境界。因为,宽恕的选择,不仅是宽恕错误行为本身,还包括导致该行为的错误信念。从这个意义上, 可以说宽恕是一种彻底的宽容。

(二)结合理论,注重宽恕发展历程

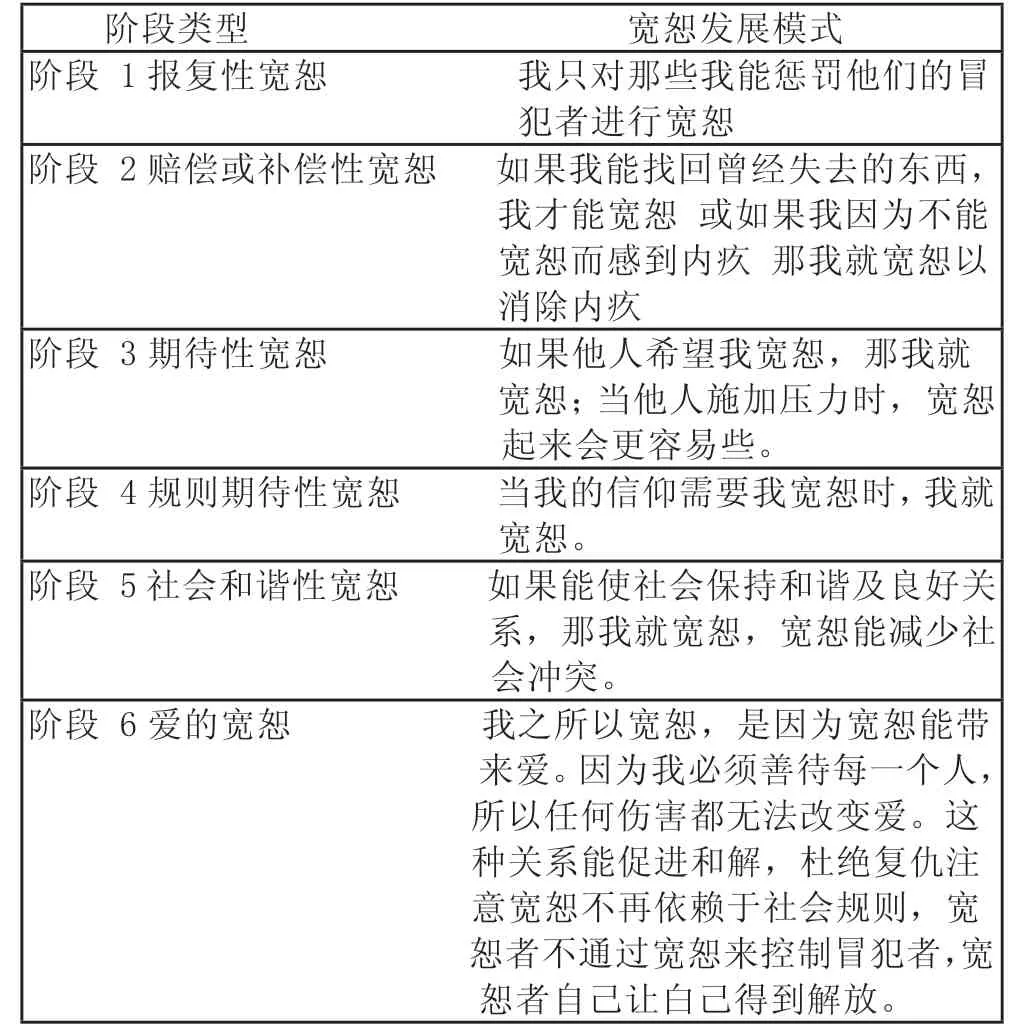

如RobertD.和Enright(1989)等人就根据科尔伯格的道德发展六阶段,提出了宽恕发展的六个阶段模式,并认为这个模式具有跨文化一致性。具体见表1

表1 宽恕发展六个阶段模式

中国是个重视关系的国家,中国人做事总喜欢把自己限定在某些关系之中,例如古代时常强调的君臣、父子、兄弟、朋友这五伦关系。这无疑给中国人的社会生活带来负面影响:轻法理,重人情。正如学者杨国枢所说,中国是关系取向的社会。关系常被视为一种资源,可以提高“办事”效率。但从长远的眼光来看,关系取向是不可取的。它桎梏了我们的道德发展,使得我们的宽恕总是停留在阶段5:社会和谐性宽恕;这在一定程度上,使得我们的宽恕总是带有一定目的性。似乎,我们为了维持关系,维护面子,不得不做出“宽恕”。随着国家政策对社会和谐的强调,有很多人走进了误区,他们为了和谐而宽恕,却不明白,宽恕的初衷是爱,社会和谐只是宽恕行为带来的结果之一;我们不能为了一定的目的,而刻意去做出宽恕行为。我们应当尊重宽恕发展历程,在社会和谐性宽恕的基础上,向更高层次的宽恕发展。进一步做到爱的宽恕,才应当是教育工作者的最终目的。

(三)西为中用,注重中国特色

西方关于宽恕的研究要早于中国,在他们的研究中,宽恕通常指的是人际宽恕。它涉及到冒犯者对受害者的一种冒犯过程,受害者随着时间的迁移以及其他因素的影响,对冒犯者做出宽恕。西方的研究表明,宽恕的产生,是受多种因素的影响的,包括如受害者的社会认知(如移情、观点采择、情绪管理)、冒犯事件的严重性、冒犯者事后的行为(如歉、补偿、消除事件后果、寻求宽恕)、人际关系、社会文化背景、人格特质、人口学变量、宗教信仰、时间等。而在实际的人际冲突中,我们可以自我掌控的无非是自我的认知层面的因素,如对事件的归因,对他人的移情、自我控制能力等。但在考虑这些因素的时候,一定要注意中国文化的影响。

例如西方的移情,它的前提假设是人有差异性,且要尊重他人差异性,这是西方文化的产物。而中国传统文化的“将心比心”,“推己度人”则前提假设是人有共性的,具有显著的中国特色。然而,人与人之间必然是共同性和差异性并存的,过分强调差异性,则会出现“假如人人是不同的,那人与人还可以沟通吗?”的困境;过分强调共同性,则有强制他人认同自己观点的弊端。那作为以维持社会和谐,促进社会主义发展为己任的当代人,我们该怎么做呢?笔者认为,以中国传统文化的“推己度人”为根本,辅以西方的“移情”,是一个值得考虑的方式。这样,即考虑了“人情”,又兼顾了他人的“独特性”,具有一定的可行性。

总而言之,宽恕教育作为德育教育的一个重要组成部分,具有重要的理论意义和现实意义。我们必须理论联系实际,切实做好宽恕教育工作。