立法过程中执政党的“事前控制”机制探究

2018-10-16何鹏举

何鹏举

〔摘要〕虽然中日两国政治体制不同,但长期执政的中国共产党与日本自民党都各自制定出一套对立法过程进行事前控制的党内制度规范。在中国,事前报告是党对国家、特别是对立法工作领导的一个方式,其重点在于政治领域及经济、行政等基本制度方面的法律,其目的在于确保政权的正统性,与此相对照,自民党事前审查的产生虽有其制度方面的原因,但這更是自民党为了尽可能垄断社会的利益表达,调整党内平衡以备在正统性的重构阶段保证更多的候选人当选或再选而主动制定出的。立法的事前控制机制对于政党的长期执政具有重要意义。

〔关键词〕立法过程;中国共产党;全国人大常委会;事前报告;日本自民党;日本国会;事前审查

〔中图分类号〕D034.3 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-8048-(2018)05-0083-09

政党无疑是当今世界各国政治中的最典型的组织性力量。在绝大多数国家中,政党在政治中的重要活动场所是代议制机构——无论代议制机构的性质如何,也无论政党的数量如何。并且,代议制机构的一项重要职能是立法。政党更是立法活动的主要参与者。政党,特别是执政党到底是如何主导或参与立法过程的呢?从一般经验观察可以知道,特别是在议会制国家当中,一项法案在提交给议会之前,或是由政府主导起草,或经过执政党的提议。在这些国家中,一项没有得到执政党及执政党支持的内阁同意的法案,其通过率是微乎其微的。当然,在“法治”的口号下,法律是国家政治生活所遵循的典章,所以执政党有欲望对立法过程进行控制是很自然的。但执政党对立法的控制仅仅是出于执政稳定的需要么,抑或还有其他原因?比如,在二战后的日本,长期执政的自民党与“万年在野”的社会党构建了“五五年体制”,在这一体制中,自民党又形成了一套完整的对于法律草案的“事前审查”机制。这种“事前审查”机制对于自民党的长期执政又意味着什么?能否从中得出一些关于执政党与立法过程关系的具有普遍意义的解释?

另一方面,在中国,作为国家的领导力量,处于长期执政地位的中国共产党,如后文所述,也自然地对立法过程进行控制,并在这一过程中也形成了一套独特的“事前报告”制度。为什么在竞争型政党体制国家——日本和非竞争型政党体制国家——中国,都形成了一套执政党对法律草案的事前控制机制?这种机制对各自执政党及他们的长期执政都有何意义?本文以下将通过中日比较、制度分析的方法,回答上述这些相互关联的问题,并试图提出关于执政党与立法过程关系的一般性结论。

一、如何比较?

在进入具体分析之前,需要回答一个问题,那就是为什么比较中日两个不同政治体制国家的立法过程(的一部分)是可能的,以及如何进行比较。虽然中日两国的政治体制不同,其各自的政党体制又分别属于非竞争型政党体制和竞争型政党体制。在前者中,政治的正统性主要依靠政治权力的历史起源及在其后历史过程中的重要贡献,并通过党在各阶段的战略与政策的有效性来证明,正统性的维持至关重要。在后者中,通过“政治代表”的形式来证明统治的正统性则由选举这一机制进行周期性的担保,体现为正统性的重建。〔1〕但无论是对于检验执政的有效性还是对于为了赢得下一次选举,制定出回应民众关切的法律都是十分重要的。因而,在两国当中如何控制立法过程对于执政党都具有特殊意义。之所以进行中日比较是可能的,还在于以下几点。

第一,承担两国立法任务的立法机关的地位具有可比性。①在中国,全国人大是国家最高权力机关,与其常设机构——全国人大常委会共同行使国家立法权。②与此相对,日本的国会也是国权的最高机关,国家的唯一立法机关。③也就是说,至少在制度层面上,全国人大与日本国会都处于两国政治活动中的中心位置,对于各自国家的行政机关(国务院,内阁)也处于优越的地位。

第二,两国立法机关的实质功能具有共通性。很长一段时间,一般认为全国人大在国家政治生活中只具有象征意义,甚至被一些西方媒体讽刺为“橡皮图章”。而对于日本国会也长时间有一种“国会无能论”,认为国会只不过是在批准已经在其他地方通过的决定而已。〔2〕而随着改革开放,在政治体制改革的过程中,全国人大在立法与监督工作中表现得越发积极,有学者称其为“钢铁图章”,并认为人大已逐渐与党和国务院共同构成了政治权力的中心。〔3〕对于日本国会,在1980年代以后,以“粘着性”④这一概念为代表,许多主张“国会机能论”的研究也逐渐登场。可以看出,关于这两个立法机关,都有着多样的评价,而且逐渐在关注并肯定其重要性。

第三,两国执政党与立法机关的关系也存在着一定的相似性。众所周知,在中国“党政军民学,东西南北中,党是领导一切的”,党与国家机关的关系是“领导”与“被领导”的关系,其他各民主党派作为参政党参与国家政权。当然党对全国人大也是“领导”的关系。而在日本,虽然实行竞争型政党体制,但自1955年至1993年自民党一直保持着执政党地位,形成了“一党优位制”。在经历了短暂下野后,自民党又作为主要执政党一直掌握政权到2009年。经过3年民主党政权后,2012年底自民党又再次执政。虽然自民党与国会的关系并非“领导与被领导”,但自民党还是被称为“国会内的国会”。〔4〕可见,随着执政党的长期执政,政党与立法机关的关系都呈现出了一些特殊定位,这种游离于宪法文本的政治现状也为比较提供了基础。

当然,除以上几点外,本文的比较也有严格的限定。从时间段而言,涉及中国方面,指在改革开放之后,全国人大逐渐发挥立法职能的时期,因为只有在这之后,执政党对立法的事前控制才有必要,探讨执政党与立法过程的相互关系也才有意义。而对于日本国会则主要限定于自民党政权时代,本文将五五年体制中的自民党一党优位时代与1996年后自民党作为主要执政党继续执政时期总称为“自民党政权时代”①。〔5〕由于要探讨执政党对立法的事前控制与长期执政的关系,所以在本文暂不考虑政权轮替后日本其他政党与立法过程的关系。从研究的主要对象上讲,两国的执政党,共产党与自民党是首要的研究对象,与此同时,在立法过程中起关键作用的立法机关也自然是重要研究对象。但对于全国人大而言,一年一般只召开一次会议,会期约为不到两周的时间,这显然不能完整展现党和立法过程的关系。因此,涉及中国的立法机关时,本文主要探究的是作为常设机构的全国人大常委会。对于日本国会,由于日本实行两院制,两院的立法程序基本相同,因此本文中不再对众参两院加以区分比较。最后,本文进行比较的既非中日两国的整体的政治体制,也不是立法过程的全部,是具有政治意义与技术层面双重意义的执政党对法案的事前控制机制,因而比较分析的过程可以尽量避免意识形态等主观因素的干扰,使得比较成为可能。

二、党的领导与立法过程中的“事前报告”

关于党的领导,例如在中共十六大报告中有过经典的表述:“党的领导主要是政治、思想和组织领导,通过制定大政方针,提出立法建议,推荐重要干部,进行思想宣传,发挥党组织和党员的作用,坚持依法执政,实施党对国家和社会的领导。”②在党对人大的领导及黨和立法过程的关系上,则主要具体涉及到组织领导、立法建议等。而法律草案的事前报告制度则是党对立法工作领导的重要环节。这一环节的运作主要不是依据国家法律制度层面,而是通过依靠党内制度规则来完成的。

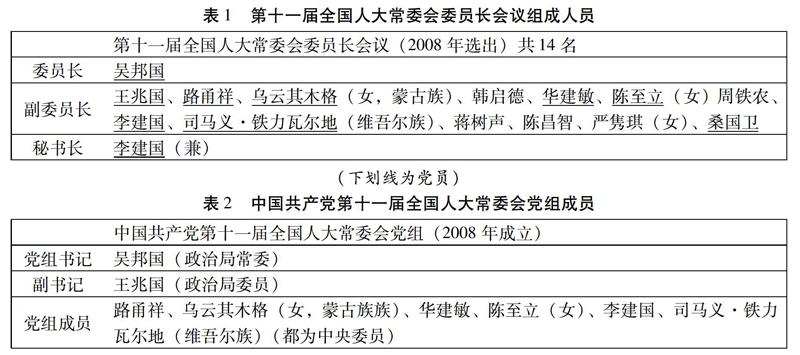

有研究将党在组织上对全国人大进行领导的方式归纳为三点:第一,由党员来担任全国人大常委会委员长、副委员长(的多数)、秘书长等全国人大及其常委会的决策机构和实务机构的负责人;第二,保持党员全国人大代表的比例占全体全国人大代表的半数以上;第三,在全国人大常委会的决策机构和实务机构中设立传达党的意志的党组,并且这些机构的党员负责人同时成为党组成员。〔6〕这里所指的全国人大常委会的决策机构和实务机构是全国人大常委会委员长会议(虽然在法律层面上,委员长会议并非一级决策机关,但在实际人大工作和立法过程中,其重要性是毋庸置疑的)与秘书处、办公厅等。当然,其中最重要的就是委员长会议。下面以第十届全国人大为例,看一下委员长会议的组成和其党组构成。

从上面个两个表中可以看出,第十一届全国人大常委会委员长会议有14名成员,其中8人是党员。而这8人又分别是全国人大常委会党组的书记、副书记及成员。自第七届全国人大常委会设立党组①以来,〔7〕全国人大常委会委员长会议的组成人数虽有变动,党员占多数的比例及党组成员的配备基本保持一致。而党组的主要任务就是向党中央(政治局)汇报全国人大常委会的工作,向委员长会议及常委会非党员组成人员传达党中央的决策并征得其理解和支持。其中非常重要的一项恰恰就是,党组成为党中央的审查与立法审议过程之间的沟通渠道。也即,在法案正式审议之前,常委会党组需要向党中央进行事前报告。报告的主要内容如下:凡属政治方面的立法,在制定前,全国人大常委会党组应将立法的指导思想和原则呈报中共中央审批。政治方面的法律和重大经济、行政方面的法律,在法律草案基本成熟后,提交全国人大或常委会审议前,也应报送中共中央审批。其他方面的法律草案是否需要报中央审批,由全国人大常委会党组决定。〔8〕

围绕这项“事前报告”制度,可以从中看出以下几个特征。第一,与后文所述自民党内部的利益诱导型的“事前审查”不同,特别重视政治领域的法律。比如,宪法、选举法、立法法等。这些法律的指导思想与主要内容在制定、修订前都必须向党中央报告。当然,这是为了保证党对国家的领导。

第二,“审批”与“审议”的区别,党中央进行的是“审批”,也就是说党中央有权决定该法律是否在全国人大及其常委会进行正式审议。这与不经日本自民党的总务会、政策调查会(政调会)的审查、同意,内阁不得向国会提出法案的惯例是一样的。另外,除了政治领域的法律外,党中央“审批”的对象主要是该法律的指导思想与要点,并非事无巨细涉及到每一条。客观上,党中央详细地审查每一条法律草案也是不可能的,因为政治局常委由7名左右人员担任,政治局委员共20名左右,其中还有地方领导,这些人都各自担任着党和国家各部门的领导职务,其主要负责领域大多并非立法。〔9〕所以在这项党内“事前报告”制度中,除去政治领域法律及经济、行政领域重要法律外,是否需要党中央审批由全国人大常委会党组决定。当然,这也不意味着违反中央精神的法律草案会被审议、通过。

第三,这项制度给全国人大及其常委会审议法律草案还是留下了一定的空间。②由于除政治领域的法律外,党中央审批的对象并非法律文本的每一条,因而在1980年代以后全国人大及其常委会审议通过的法律草案绝大多数都经过了讨论、修改。这一现象也被学界所关注。比如,日本学者加茂具树就对环保领域的法律审议情况进行了统计,可以从中看出,全国人大常委会审议情况处于愈加充实的状态。

再比如曾经备受关注的《食品安全法》,可以从其审议的最终报告中确认,该法律在审议前向社会公开征求意见,共收到11327件意见,经过了四次常委会审议,最终增加了条、项共17件,修正了10件,删除2件。①从这些案例中都可以看出,全国人大常委会确实在发挥着重要的审议职能。②也就是说,在保证党的领导的前提下,立法机关可以就法律草案进行文本审议和修改,通过将法律审议修改得更加完善实际上也巩固了党的领导,证明了党领导的有效性。

第四,这也反映了中国共产党作为大众型政党的特征。政治局的组成人员除委员长和副委员长外都不是全国人大常委会的组成人员——虽然他们都是全国人大代表,但考虑到全国人大常委会实际上承担了立法机关的工作这一情况后,可以说政治局所代表的党中央扮演着一种“议会外政党”的角色。也即,中国共产党的活动重心是在代议机关之外的,因而代议机关内的党组织需要对党中央负责同时担负起沟通代议机关与党中央的任务。在这一点上与后文所述的日本自民党是有本质区别的,担任事前审查工作的自民党的机构虽然是党内组织,但其成员都是国会议员,而且其党的中央组织机构成员也都是国会议员,这也反映了自民党作为将活动重心放在议会内的干部型政党的特点。

三、自民党对立法的事前审查

在对日本政治的观察中,曾经普遍认为有三样东西至关重要(日语中为サンバン)。也就是说,对政治家而言,为了赢得选举,首先需要“招牌”即知名度,还需要有“地盘”即是否有地方的支持基础,第三就是需要“钱包”,也即充足的政治资金。特别是在1996年日本选举制度改革以前,众议院实行定额在3-5人的“中选举区制”,在同一选区内由于自民党需要推出多名候选人,所以对于自民党候选人而言,比起和在野党候选人竞争,他们首先需要面对的是如何打败党内的其他候选人。因而,他们需要争着讨好选民,提出各种增加地方福利的主张,比如修建基础设施、兴办学校,或者呼应选民减税要求等等。〔11〕当然这些候选人同样也更需要为给他们提供政治献金的“钱主”们服务,由此产生出了“政治与金钱”的问题而饱受垢病。正是为了解决这一问题,日本才于1996年通过选举制度改革引入了“小选举区比例代表并立制”。当然,由于政党受制于资本势力的政治体制之疾没有根本改变,所以单纯变更选举制度也未能消除“政治与金钱”这一顽疾。

在具体的政治过程当中,除了少数内阁成员或实力派议员以外,一般的议员很难直接向地方或利益集团输送利益,议员的主要工作是立法。因此,通过立法,制定“特产法案”这样的利益诱导型立法来向地方或利益集团进行利益分配是最为方便的。不过,在1955年国会法第5次修正案中,由议员直接提出草案的议员立法受到了严格限制,规定“在众议院须议员20名以上,参议院须议员10名以上赞成。但,提出伴有预算的法律案,在众议院须议员50名以上,参议院须议员20名以上赞成。”①这项修正案的目的就是为了抑制伴有预算的“特产法案”。在1953年发生了死者上千人的洪灾后,各党议员以救灾为名纷纷提出利益诱导型法案,竞相服务各自选区,结果被批判为财政的滥用,最终导致了国会法的修改。〔12〕而在自民党掌权之后,其自身也通过党内制度规范进一步收紧了议员立法,在1960年的自民党总务会上决定通过了“法律案提出权的要件”,规定:第一,关于议员署名,当法律案及其他议案与党的方针不一致时,议员一律不得就表示是否赞成进行署名;第二,关于议员提出法案,议员提出的法律案,必须经过总务会的审议,并征得干事长、总务会长、政务调查会长及国会对策委员长的同意;第三,关于伴有预算的议员立法,避免一切带有未安排在预算中而产生财政负担或影响财政收入内容的议员立法及法案的修正。〔13〕

实际上随着自民党执政,议员立法受到了严格限制,立法的控制权被牢牢地掌握在了自民党领导层。不过问题也随之而来,那就是议员为了选举的需要必须进行利益的输送,而另一方面,公开的利益诱导型立法的提出已经变得十分困难,而在国会中,在反对党的面前通过法案的审议、修改来增加利益输送的内容也会招来强烈批判,搞不好还会变成滥用职权。如何解决这一矛盾呢?自民党想出的办法就是立法的事前审查。也即各省厅起草的法案并非经过内阁决议后直接提交国会,而是先提交给作为非国家机构的自民党,经过自民党党内伴有利益分配的非公开审议后再交给内阁做出决议而后提交国会。〔14〕这项制度的雏形是在自民党成立之后的1955年12月初步探索确立的,当时自民党方面通过内阁官房向次官会议发出了《关于与自由民主党政策审议会就国会提交法案进行事前密切联络的通知》,要求法案在提交国会审议前与自民党政策审议会进行协调。〔15〕此后时任自民党总务会长的赤城宗德于1962年向内阁正式提出由政调会进行事前审查的要求,又经过了近10年,事前审查的党内制度逐步趋于完善。〔16〕当把议员的利益诱导需求、为避免舆论批判而抑制“特产法案”、自民党收紧党内议员立法与自民党立法事前审查制度的确立等事件联系起来观察时,就会发现这是一个在政治过程中,行为主体在既定的制度下,与制度及环境不断磨合、对抗,最终通过非法律制度层面的政治惯例的确立来实现自身利益的典型。

具体而言,在自民党内与法案审查相关的机构主要是总务会和政务调查会。而政策形成的核心机构就是政务调查会,这个机构包括了政调审议会和部会及调查会。其中部会对应的是各省厅,负责审议相关政策。自民党国会两院的议员都会被分配到国会的各专门委员会,而各专门委员会也是与相关省厅对应的,这样各委员会的议员便自动进入政调会的相应部会当中。而内阁预定将要提出的相关法案就首先会被安排在政调会的相关部会上审议,审议时相关省厅的官僚也会被叫来接受询问。一般而言,部会的决策采取全会一致的方式,当意见难以达成统一时,就由政调的决策机构即政调审议会来裁决。政调审议会审查经各部会审议的法案,当没有异议时作出决定将法案送交总务会。在这个过程当中,政务调查会处于政策制定的核心位置,自民党所提出的各种法案及政策案没有不经过政调会审议的。像田中角荣、三木武夫、福田赳夫、大平正芳等战后首相都曾经担任过政调会的会长。

虽然自民党的最高决策机构是党大会及两院议员总会,但日常的最高决策机构则是总务会。总务会并非处理特点问题的机构,而是负责涉及到党务全局性的问题。其构成充分考虑地域及派阀的平衡,在一定意义上是自民党的缩影。总务会将被提交的法案审议完成后便作出决定,成为自民党的决议,这个决议对自民党议员构成了“党议约束”,如果议员不按照决议行事则会被认为是“造反”。①

就这样,在法案正式被提交给国会前,自民党的两院议员会在党内先进行事前审查。在这一过程中,经常会出现议员与省厅或者议员之间的激烈争论。结果是法案在这一阶段就要被修改,甚至出现方向性的變更。由于政党并非国家机构,自民党内部的争论也多采取非公开的方式,议员们便可以利用这样一个机会来追求他们所代表的选区或利益集团的利益。从多元主义的角度看,能够利用这样一个机会进行充分的讨论,将各种意见反映到法案当中去也并非坏事。但需要注意的是,第一,这里所反映的意见还是被自民党议员所吸收的意见,是一种有限的多元主义,像在野党及工会等与自民党议员的利益关系较低的社会弱势群体的意见往往会被忽略。因而,自民党的这些代表特定利益群体的议员便被称为“族议员”,他们与支持自己的利益团体以及相关省厅构成了“铁三角同盟”的利益共同体。因而日本学界的基本共识都对此持批判态度,认为这样的政治交易忽略了国民全体的利益。〔17〕第二,由于经过了党内的事前审查,所以在国会当中,受到“党议约束”的自民党议员的任务就是推动审查后的法案文本获得最终通过。虽然在国会审议的过程中,个别法案会考虑到在野党的意见而加以修改,但大多数、特别是伴有预算要求的法案都会原封不动地得以通过。这是因为如果已经受到了“党议约束”的法案再被修改的话,无疑意味着在国会中自民党对在野党的巨大让步,甚至其执政党的资格都将受到怀疑。因而在这里出现了一个悖论,在竞争型政党体制下,由于执政党与在野党的强烈对抗,国会内的法案审议本身反而趋于空洞化,充斥在审议过程中的更多是各种政策主张的宣传及丑闻的揭露。甚至随着自民党执政的长期化,执政党与在野党形成了一个既斗争又合作的特殊关系。例如,在1984年国会审议健康保险法时,双方发生了激烈冲突,这一过程被时任自民党国会议员有马元治披露在其回忆著作当中。〔18〕当时出任国会众议院社会劳动委员会首席理事的自民党议员小泽辰男与在野党首席理事村山富市就在表面激烈冲突下秘密接触,双方甚至还商定了国会最终强行表决时的程序,一致同意各自表现的要“逼真”。这样做,其实都是为了给各自支持群体看的,为的是强化政党认同。

最终,在五五年体制下,内阁提出法案占提出法案总数的七成,而在获得通过的法案中,内阁提出的法案则占据了9成。〔19〕而内阁提出法案在众参两院的委员会审议阶段只有10%左右被修改,并且主要是措辞等形式上的修改。〔20〕日本国会实行的是委员会中心主义,即实质审议由委员会完成,全体会议只是最后决定是否通过的场所。可以说,自民党政权通过以事前审查为代表的制度安排,牢牢掌控了战后日本的立法过程。

以上简要分析了自民党如何通过事前审查机制对立法过程实现了掌控。而推动这一机制形成的根本动力还是竞争型政党体制下政党赢得选举的根本需求。要赢得选举就无法回避利益诱导,而为了能够协调为部分利益服务与作为国民的代表——议员这一身份之间的内在矛盾,最终诞生的一项制度便是自民党内的事前审查。

四、结语:长期执政党与立法的事前审查

在围绕自民党为何制定出一套控制立法过程的事前审查机制时,有研究认为主要是基于以下两点。〔21〕第一,源于日本曾经采用的中选举区制,如前所述,在中选举区中,自民党内的候选人之间也需要竞争,因而带来一个后果就是自民党内议员的政见的整合度比较低,党内派阀林立。为了在国会内团结统一面对在野党,所以需要在党内先进行事前审查以统一意见。第二,由于日本国会众参两院权力较为平均。除首相选举、预算及条约的审议众议院拥有优先权以外,对于一般法律,当众参两院表决不一致时,众议院需要以三分之二多数才能推翻参议院的决议。因此,需要在自民党内,通过囊括众参两院党内议员在内的事前审查机制统一态度,以便顺利地在众参两院通过。应当说这种观察也有其合理之处,不过通过前文分别分析中日两国执政党对立法的事前控制,回顾自民党事前审查机制设置的历史,可以看出,在1955年国会法修改提高议员立法动议的门槛之后,掌握了政权的自民党先后通过党内规定,在严格限制了党内议员的立法提议后,实施了对立法的事前审查。这一切并非偶然,因为通过事前审查,自民党不但解决了因选举需要进行利益诱导的议员的需求,同时更有利于将社会对立法的意见表达集中于自民党内,通过这样一个非正式的机制,自民党可以尽可能的吸收甚至垄断各利益集团的利益表达,并在党内加以协调。这当然对于自民党不断争取到多数支持并赢得下一次选举是十分有益的。

通过本文的比较分析,可以观察到一个非常有趣的现象,那就是,无论在非竞争型政党体制下还是在竞争型政党体制下,执政党为了实现长期执政,都创制了相似的党内制度以加强对立法过程的控制。在中国,事前报告是党对国家、特别是对立法工作领导的一个方式,其重点在于政治领域及经济、行政等基本制度方面,其目的在于确保政权的正统性。中共十九大报告重申党对一切工作的领导,而事前报告制度就是实现党对立法工作的领导与人大主导立法有机统一的主要制度安排。与此相对照,自民党事前审查的产生虽有其制度方面的原因,但这更是自民党为了尽可能垄断社会的利益表达,调整党内平衡以备在正统性的重构阶段保证更多的候选人当选或再选而主动制定出的。

而且,从本文分析中还可以得知,通过事前控制机制,与日本相比,在中国立法部门获得了更多的法律草案修改的自由度,虽然有人担忧这里面有立法官僚化的因素,〔17〕 但在立法部门没有官僚化的日本,我们看到的却是行政官僚牢牢掌控着法律草案的内容。而自民党又通过事前审查机制追求其政治利益的最大化。事前审查对于自民党维持其长期政权有着重要意义。

此外,通过中日两种不同政体下执政党对立法过程控制的比较观察也可看出,政党作为在现代政治中处于核心地位的组织性力量,为了能够实现长期执政的目的,都需要掌控政治过程中的关键环节,即立法过程,并为此制定出某种事前控制机制。

〔参考文献〕

〔1〕 西村成雄,国分良成.党と国家 政治体制の軌跡〔M〕.東京:岩波書店.2009.209-210.

〔2〕 坂本義和,R.E.Ward(編). 日本占領の研究〔M〕東京:東京大学出版社.1987.179-206.

〔3〕 郑永年.政治渐进主义:中国的政治改革和民主化前景〔M〕.台北:中华欧亚教育基金.2000.184-194.

〔4〕 〔11〕 大和寛.アメリカの議会·日本の国会――相互依存時代に役立つ日米議会の<機能と実態>〔M〕.東京:サイマル出版社.1982.114,117.

〔5〕 徐万胜.冷战后日本政党体制研究――1996年體制论〔M〕.北京:社会科学文献出版社.2009.3-4.

〔6〕 〔10〕加茂具樹.現代中国政治と人民代表大会――人代の機能改革と「領導?被領導」関係の変化〔M〕.東京:慶応義塾大学出版社.2006.38,109.

〔7〕 中共中央组织部,中共中央党史研究室,中央档案馆.中国共产党组织史资料〔M〕.北京:中共党史出版社.2000.第6卷,80;第7卷,275-276.

〔8〕 蔡定剑.中国人民代表大会制度〔M〕.北京:法律出版社.2003.33.

〔9〕 胡鞍钢.中国集体领导体制〔M〕.北京:中国人民大学出版社.2013.51-64.

〔12〕〔19〕〔20〕大山礼子.国会学入門〔M〕.東京:三省堂.2003.68,68,110.

〔13〕 村川一郎.自民党の政策決定システム〔M〕.東京:教育社.1989.162.

〔14〕 飯尾潤.日本の統治構造〔M〕.東京:中公新書.2008.88.

〔15〕 奥健太郎·河野康子等.自民党政治の源流―事前審査制の史的検証〔M〕.東京:吉田書店.2015.199-200.

〔16〕〔21〕 大山礼子.比較議会政治論〔M〕.東京:岩波書店.2003.232,233-237.

〔17〕 久米郁男,川出良枝,古城佳子,田中愛治,真渕勝.政治学――Political Science : Scope and Theory〔M〕.東京:有斐閣.2003.208.

〔18〕 有馬元治.健保国会波高し.〔M〕.東京:春苑堂書店.1984.213-216.

〔22〕 王理万.立法官僚化:理解中国立法过程的新视角〔J〕中国法律评论.2016(2).

【责任编辑:刘彦武】