“四全”服务模式下江苏省不动产登记服务网点的可达性

2018-10-16王履华高权忠李冬青

王履华,谭 静,高权忠,张 飞,李冬青

(1. 南京大学 地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023;2. 南京国图信息产业有限公司,江苏 南京 210036;3. 江苏省国土资源厅不动产登记局,江苏 南京 210017)

0 引 言

可达性在人文地理学词典中被定义为人们到达所需活动场所的容易程度[1],其概念最早起源于古典区位论,在农业区位论和工业区位论中,杜能、韦伯就以交通运输成本作为最基础的考虑因素[2-3]。可达性包含了两个层面的含义:一为主观层面,即按人的意愿产生的对某一空间点或区域的主观选择优先级;二为客观层面,即各点之间交通和交流的便捷程度[4-6]。可达性不仅是城市交通规划中的重要概念,而且也是人文地理学、区域经济学、城市经济学、交通地理学的研究热点之一[7-8]。同时,可达性概念和理论的发展也不断丰富和发展着包括区位论在内的传统地理学理论[9],被应用于交通网络分析、交通规划、城市规划和土地利用等多个领域,对相关政策的制定起到关键作用[10-12]。但可达性的概念较为抽象,很难对其进行准确地定量评价[13-14]。Vickerman[15]提出可达性由相对于目的地的区位和交通网络特征两个部分组成。Handy等[16]认为大部分的可达性包含了交通要素和活动要素两个部分,其中,交通要素反映了从起点到目的地的难易程度,由交通系统提供的服务质量来决定,并可以由出行距离、时间或费用来度量;活动要素也可以称为目的地的吸引力,主要表现为不同类型活动的空间分布数量和位置。

“四全”服务模式是江苏省国土资源系统落实国家简政放权、放管结合、优化服务要求的一项重要举措,以国土资源“一张图”工程为基础,通过将区域、层级、业务和流程等要素打破重组,建立以全流程优化审批、全区域便民服务、全业务网上办理、全节点效能监管(“四全”)为目标体系的国土资源行政审批服务模式。其中“全区域便民服务”打破原有行政界线,改革传统收件模式,对国土资源行政服务窗口进行标准化建设,升级服务效能,力求区域内各审批窗口均能无差别办理业务,实现“同城通接”和“就近办理”,为社会提供更为高效、便民和优质的服务。不动产登记作为一项关乎民生的热点审批事项,具有关注度高、面广量大、需求多样、业务繁杂等特点。为最大程度优化审批流程,江苏省国土资源厅提出不动产登记应以“四全”服务模式为核心,辐射性设置规范化服务网点,实现群众办事时间最短和距离最近。作为群众与政府之间的纽带,服务网点的可达性直接关系到不动产登记的便民程度。

传统的地理空间分析方法,如泰森多边形,可绘制服务网点辐射的均质地理范围,并根据泰森多边形的面积进行数理统计和排序,对服务网点服务范围的优劣进行评价。时间距离逐渐替代传统的空间距离被广泛地应用于地理学的研究中[17],加之江苏省不同地区居民点的空间分布和密度差异较大,均质地理范围的分析结果实际可参考性较差。本文在对江苏省不动产登记服务网点建设现状特征分析的基础上,结合道路网络数据、居民点数据,采用成本距离栅格分析方法,以出行时间距离计算“四全”服务前后江苏省不动产登记服务网点的可达性。在省级、地区和市级3个层面对服务网点可达性进行综合分析,并对江苏不动产登记服务网点“四全”服务模式标准化建设提出相关政策建议,为优化服务网点体系和空间布局提供相关决策依据。

1 研究方法

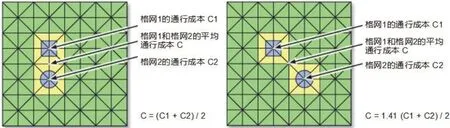

网络分析和栅格分析方法是可达性评价的常用方法。网络分析法在对研究区域内道路网络数据进行矢量化并赋值(通行速度)的基础上,采用OD成本矩阵分析,计算得到网络上不同节点间加权最短路径的方法。网络分析方法能够高效及精确地分析出道路网络中各个节点的可达性,但无法对网络外的节点和空间面域的可达性进行有效分析。在将一维空间的可达性计算推广到二维空间时,一般对面域采用插值法进行统一化的处理,不考虑实际的土地利用情况,得到的结果与实际值误差较大[18-19]。栅格分析法是将整个研究区域划分为若干个大小相等的规则格网,根据格网的通行成本对每个格网进行赋值,运用累积成本的最短路径法计算每个网格到某个目的格网的最小累积成本,然后根据可达性评价指标公式计算得到每个格网的可达性值,如图1所示。栅格分析法关键是将栅格数据抽象成图的结构加以计算,每个格网的中心可以看作为一个节点,每个节点都和相邻的节点进行连接,不同节点之间的连接存在不同的阻碍,这种阻碍来源于格网的通行成本。格网的通行成本为通过格网所对应交通系统的单位速度,最终通过格网的成本为单位速度乘以网格的大小。栅格分析法在计算可达性时,可显著提高面状空间的精度,格网越小计算结果越为精确,但需要耗费更多的计算资源。

图1 累积成本计算方法Fig.1 Calculation method of the cumulative cost

本文采用栅格分析法对江苏不动产登记服务网点可达性进行计算,将全省行政区范围划分为0.1km×0.1km大小的格网,不同的地表类型具有不同的通行速度,根据通行速度分别设定相应格网的时间成本值。每个格网设定的出行时间成本数值为通过该格网所需要的分钟数,计算公式为:Cost=G/V×60[9],其中,Cost为每个格网的出行时间成本(min);G为格网大小(取值0.1 km);V为根据格网的通行方式设定相应的通行速度(km/h);最后将计算结果转换为min。结合到达服务网点的实际出行情况,国道、省道和城市主干道的通行速度设定为40km/h,县道、乡道和城市次干道的通行速度设定为30 km/h,村道和城市支路的通行速度设定为20 km/h,其他道路的通行速度设定为10km/h,无交通路线经过的地表网格赋予基底速度5km/h,高速公路出行方式没有纳入到计算范围内(采用高速公路出行到达服务网点的可能性较小)。根据“四全”服务前后不动产登记服务网点的服务范围,对于不能跨区域办理的行政界线通行速度赋值为0.01km/h,设置为交通阻隔。利用成本距离工具计算江苏省“四全”服务前后不动产登记服务网点可达性的成果,通过空间叠加得到各城市、建制镇和农村居民点到达服务网点所需的时间距离,并以县(市、区)为单位汇总得出市级、地区和全省的服务网点可达性结果。

2 研究区概况和数据来源

2.1 江苏省不动产登记服务网点

本文以江苏省13个设区市本级和68个具有独立发证权限的县(市、区)为研究单元。截至2017年6月底,江苏省共设有不动产登记服务网点549个,苏南地区161个、苏中地区93个、苏北地区295个。其中市本级(设区市主城区)网点49个,县(市、区)级网点109个,前置到乡镇网点391个。目前,南京市溧水区、高淳区,南通市海安县、如东县、如皋市,镇江市丹阳市、句容市,宿迁市宿豫区、沭阳县等20个县(市、区)尚未设立乡镇网点。市本级网点和县级网点可受理管辖区域范围内的所有不动产登记业务,而乡镇网点在“四全”服务前仅能受理本乡镇范围内的部分不动产登记业务,“四全”服务后乡镇网点可实现所在县(市、区)不动产登记的“同城通接”和“就近办理”,发挥和市本级网点、县级网点同等作用。

2.2 数据来源

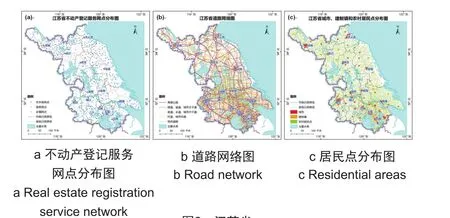

空间数据包括江苏省不动产登记服务网点数据,交通、水系、居民点和境界及政区等基础地理数据,如图2所示。图2a江苏省不动产登记服务网点数据来源于江苏省国土资源厅不动产登记局,根据549个服务网点的名称和地址进行矢量化;图2b江苏道路网络数据来源于OpenStreetMap,根据属性提取了高速公路,国道、省道、县道、乡道、村道,城市主、次干道、支路和其他道路等;图2c居民点来源于江苏省2015年度土地利用现状变更调查成果,提取地类图斑层中的城市(地类代码201)、建制镇(地类代码202)和农村居民点(地类代码203);市、县(市、区)、乡镇行政区划数据来源于江苏省国土资源厅2016年行政区划调整成果数据。

图2 江苏省Fig.2 Jiangsu basic data distribution map

3 结果分析

3.1 数量和密度分析

江苏省不动产登记服务网点在地区分布上差异较大,如图3所示,13个城市平均拥有服务网点42.2个,苏北地区城市平均拥有服务网点较多(59.0),近两倍于苏南地区(32.2)和苏中地区(31.0)。其中盐城市(103)、徐州市(92)和无锡市(71)的服务网点数量列全省前三位,南京市(13)、镇江市(13)和宿迁市(12)的服务网点数量列后三位。在服务网点密度方面,江苏省平均每千平方千米拥有不动产登记服务网点5.1个(单位:个/千平方千米)。由于苏南地区的区域面积相对较小,而苏北地区的服务网点较多,因此苏南地区(5.7)和苏北地区(5.4)服务网点密度较高,苏中地区的服务网点密度相对较低(4.1)。无锡市(15.3)、徐州市(7.8)和连云港市(6.4)服务网点密度列全省前三位,南通市(3.2)、南京市(2.0)和宿迁市(1.4)服务网点密度列全省后三位。

图3 江苏省不动产登记服务网点数量与密度Fig.3 The number and density of Jiangsu Province real estate registration service network

3.2 空间分析

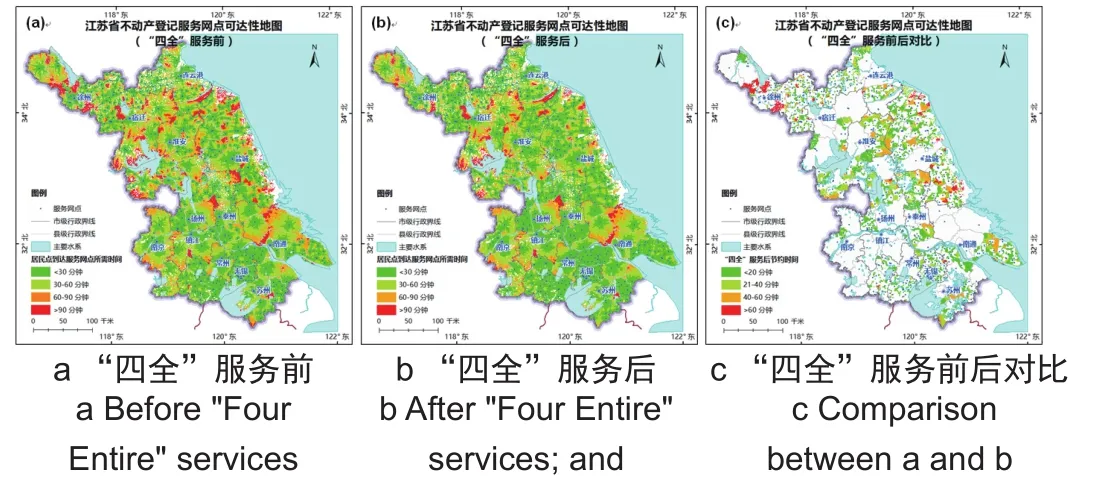

根据江苏省不动产登记服务网点分布图、道路网络图和居民点分布图,以及成本距离栅格分析方法,计算得到“四全”服务前后的江苏省不动产登记服务网点可达性地图,如图4所示。在“四全”服务前,如图4a所示,江苏省大部分居民点到达服务网点的时间距离集中在30 min以内,覆盖的居民点面积占比为58.3%(9 999 km2);30~60 min居民点面积占比26.5%(4540 km2);60~90 min居民点面积占比10.9%(1 862 km2);90 min以上居民点面积占比4.4%(749 km2)。苏南地区居民点到达服务网点时间距离在30min以内的面积占比高达69.6%,苏中地区(53.2%)和苏北地区(51.1%)次之。其中,苏南地区的无锡市(93.3%),苏州市(68.9%)和常州市(67.3%)居民点到达服务网点时间距离在30min以内的面积占比列全省前三位,而淮安市(46.3%)、南通市(44.2%)和宿迁市(34.8%)列后三位。

“四全”服务后,如图4b所示,江苏省不动产登记服务网点的可达性得到整体提升,30分钟以内居民点面积占比提升至64.4%(提升幅度10.4%);其他时间段的居民点面积均在一定程度上缩小,30~60 min的居民点面积变化不大,占比25.1%;较为显著的是30~60min和90 min以上,占比分别减少至7.9%和2.6%。苏南地区居民点到达服务网点时间距离在30 min以内的面积占比进一步提升至74.4%,苏中地区(60.6%)、苏北地区(57.6%)占比在60%左右。其中,无锡市(99.0%),苏州市(74.9%)和常州市(74.8%)居民点到达服务网点时间距离在30分钟以内的面积占比依然列全省前三位,而淮安市(56.0%)、南通市(50.6%)和宿迁市(37.5%)列后三位。

从“四全”服务前后可达性对比图,如图4c所示,可以看出,居民点到达服务网点时间距离改善的区域发生在设立“四全”服务网点的乡镇边界地区,主要集中于苏北地区(1663km2),其次是苏南地区(954km2)和苏中地区(598km2),盐城市(504 km2)、淮安市(428 km2)、苏州市(426km2)和徐州市(422km2)较为显著。“四全”服务后居民点到达服务网点时间距离提升在20min以内地区的面积达1936km2,主要分布在盐城市(305 km2)、苏州市(292 km2)、无锡市(248km2)和徐州市(222km2)等城市;提升在20~40min的面积为703km2,淮安市(178km2)较为显著;提升在40~60 min的面积为395 km2,主要分布在盐城市(80 km2)、苏州市(72 km2)和淮安市(70 km2);提升超过1个小时的面积为180km2,集中在徐州市(127 km2)和盐城市(36km2)两个城市。

图4 江苏省不动产登记服务网点可达性地图Fig.4 Accessibility maps of Jiangsu province real estate registration

3.3 时间分析

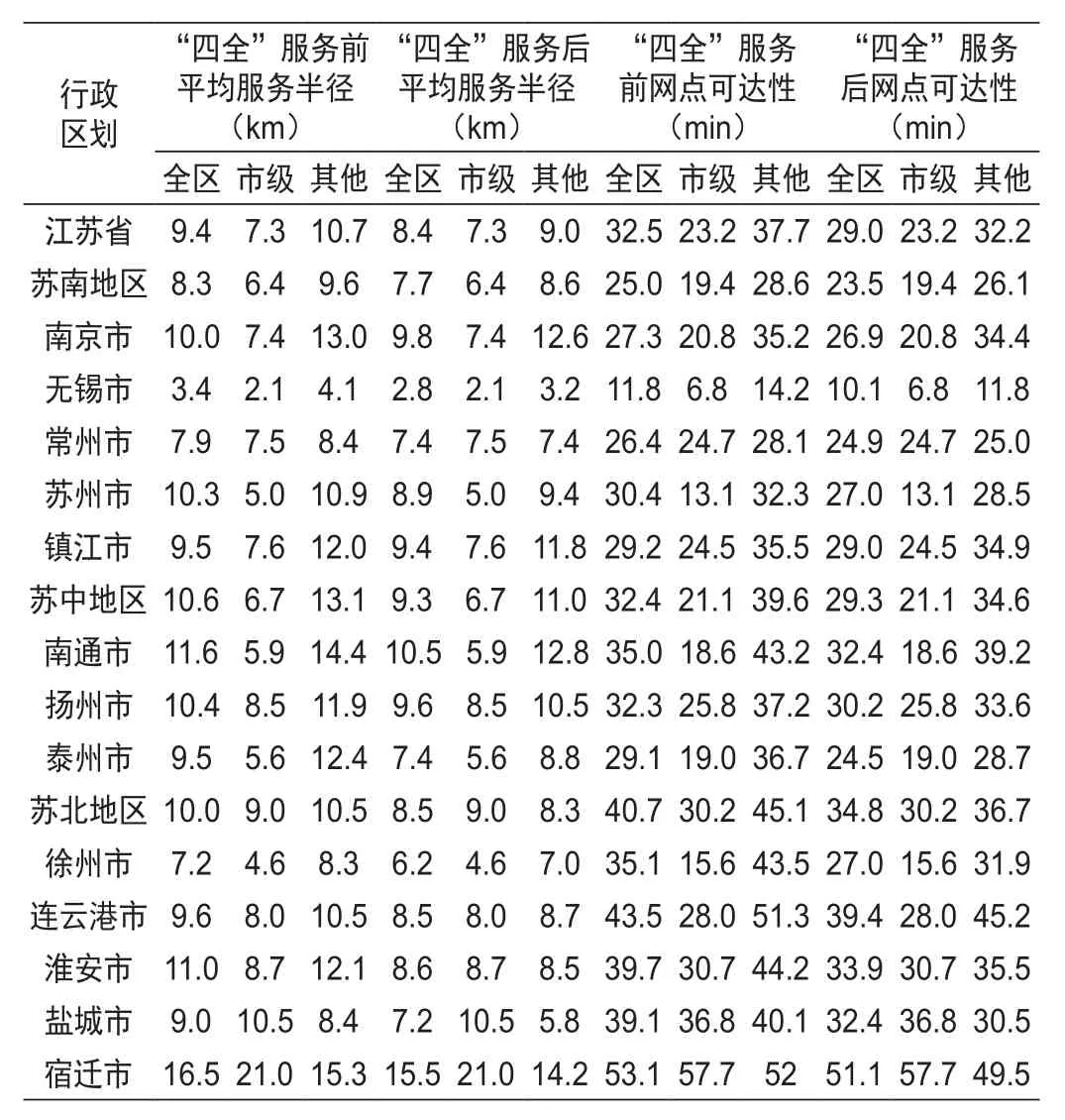

根据江苏省不动产登记服务网点可达性地图,统计“四全”服务前后每个居民点到服务网点的空间距离和时间距离,得出服务网点平均服务半径和可达性,见表1。在平均服务半径上,“四全”服务前江苏省不动产登记服务网点的平均服务半径为9.4km,市本级服务网点平均服务半径7.3 km,非市级(县级、乡镇)服务网点平均服务半径10.7 km。苏南地区(8.3 km)不动产登记服务网点的平均服务半径优于苏北地区(10.0 km)和苏中地区(10.6 km),虽然苏中地区市本级服务网点平均服务距离(6.7 km)和苏南地区(6.4 km)较为接近,但苏中地区多个县(市、区)尚未设立乡镇网点,导致县级和乡镇服务网点平均服务半径过大(13.1 km)。“四全”服务后江苏省不动产登记服务网点的平均服务半径整体缩短至8.4 km(缩短幅度10.6%),缩短幅度较大的城市为泰州市(22.1%)、淮安市(21.8%)和盐城市(12.0%)。无锡市(2.8 km)、徐州市(6.2km)和盐城市(7.2km)服务网点平均服务半径列全省前三位,南京市(9.8 km)、南通市(10.5 km)和宿迁市(15.5 km)列全省后三位。市本级服务网点的平均服务半径不受影响,非市级不动产登记服务网点打破了原有乡镇界线,实现就近办理,县级和乡镇服务网点的平均服务半径整体缩短至9.0km(缩短幅度15.9%)。

“四全”服务前江苏省不动产登记服务网点的平均可达性值为32.5 min,市本级服务网点平均可达性值为23.2 min,非市级(县级、乡镇)服务网点平均可达性值为37.7 min。由于苏南地区不动产登记服务网点的平均服务半径较小,且道路网络较为发达,服务网点平均可达性值为25.0 min,而苏中地区和苏北地区分别为32.4 min和40.7 min。“四全”服务后市江苏省不动产登记服务网点的平均可达性整体缩短至29.0 min(缩短幅度10.8%),缩短幅度较大的城市为徐州市(23.1%)、盐城市(17.1%)和泰州市(15.8%),缩短幅度较小的城市为宿迁市(3.8%)、南京市(1.5%)和镇江市(0.7%)。“四全”服务后,整体上无锡市(10.1 min)、泰州市(24.5 min)和常州市(24.9 min)服务网点平均可达性列全省前三位,淮安市(33.9min)、连云港市(39.4min)和宿迁市(51.1min)列全省后三位;市本级无锡市(6.8min)、苏州市(13.1min)和徐州市(15.6 min)服务网点平均可达性列全省前三位,淮安市(30.7 min)、盐城市(36.8min)和宿迁市(57.7min)列全省后三位。

3.4 差异分析

“四全”服务的推进虽然整体上提升了江苏省不动产登记服务网点的可达性,但加剧了城市之间服务网点可达性的差异,即高可达性城市得到进一步巩固,其服务网点可达性提升幅度较大,而低可达性的城市提升幅度相对较小。本文使用变异系数(coefficient of variation, CV)来度量江苏省不动产登记服务网点可达性的地区差异[13,20],衡量“四全”服务对可达性空间差异的影响。根据表1计算得出,“四全”服务前江苏省各城市不动产登记服务网点平均服务半径的CV值为30.1%,“四全”服务后CV值扩大至33.3%,提升幅度为10.6%。相应地,“四全”服务前江苏省各城市不动产登记服务网点平均时间距离可达性的CV值为29.7%,“四全”服务后CV值扩大至31.1%,提升幅度为5.0%。可以看出,无论是空间距离还是时间距离,“四全”服务的实施在一定程度上扩大了江苏省城市之间不动产登记服务网点可达性的差异。

表1 “四全”服务前后不动产登记服务网点平均服务半径和可达性Tab.1 Average service radius and accessibility for real estate registration service network before and after "Four Entire" services

4 结束语

1)数量密度方面,江苏省不动产登记服务网点在地区分布上差异较大,城市平均拥有服务网点42.2个,苏北地区城市平均拥有服务网点较多,近两倍于苏南地区和苏中地区。江苏省平均每千平方千米拥有不动产登记服务网点5.1个,苏南和苏北地区服务网点密度较高,苏中地区的服务网点密度相对较低。其中无锡市、徐州市、盐城市和连云港市的服务网点数量和网点密度均列全省前四位,而宿迁市、镇江市、南京市和南通市由于多个县(市、区)尚未设立乡镇网点,网点数量和密度均在全省后四位。

2)空间分布方面,居民点到达服务网点时间距离大部分集中在30 min以内。“四全”服务前覆盖居民点面积占比58.3%,“四全”服务后提升至64.4%(提升幅度10.4%),其他时间段的居民点面积均在一定程度上缩小。苏南地区的道路网络较为发达,无锡市,苏州市和常州市居民点到达服务网点时间距离在30 min以内的面积占比较高,而淮安市、南通市和宿迁市相对较低。“四全”服务后居民点到达服务网点时间距离改善的区域主要集中在设立“四全”服务网点的乡镇边界附近,其中盐城市、淮安市、苏州市和徐州市等城市的改善的区域范围较为显著。

3)时间距离方面,“四全”服务前江苏省不动产登记服务网点的平均服务半径为9.4 km,平均可达性值为32.5 min,“四全”服务后平均服务半径缩短至8.4km,平均可达性值缩短至29.0 min,可达性提升幅度为10.8%。苏南地区服务网点的平均可达性整体上明显优于苏中和苏北地区,无锡市、泰州市和常州市服务网点平均时间距离列全省前三位。苏中地区乡镇网点数量较少,苏北地区的区域面积较大且道路网络相对较差,导致非市级服务网点平均可达性较差,淮安市、连云港市和宿迁市的服务网点的平均可达性列全省后三位。

4)城市差异方面,“四全”服务的推进加剧了城市之间可达性的差异,即高可达性城市得到进一步巩固,其不动产登记服务网点可达性提升幅度较大,而低可达性的城市提升幅度相对较小。“四全”服务前江苏省各城市不动产登记服务网点可达性的变异系数为29.7%,“四全”服务后变异系数增加至31.1%,城市之间可达性差异扩大了5.0%。

随着不动产登记业务的深入开展,农村住宅、土地承包经营和森林林木等不动产登记业务的权利人集中在农村地区,过少的登记服务造成信息不畅和交通不便,较难满足不动产登记业务的发展需求,尚未设立乡镇网点的县(市、区)需要加快乡镇网点的设置。此外,已经设立乡镇网点的县(市、区)需要加快推进“四全”服务模式的全覆盖,建立标准化服务窗口,打破地域界限,明确各级网点的不动产登记业务受理类型、服务范围,制定网点之间的数据联动、业务协作机制,为社会提供高效、便民和规范的服务。