中国肉桂油产业现状、问题与对策

2018-10-16邹志平刘六军陆钊华

邹志平, 刘六军, 陆钊华

(1.肇庆市高要华新香料有限公司, 广东 肇庆 526123; 2.北京林业大学 材料科学与技术学院,北京 100083; 3.中国林业科学研究院 热带林业研究所, 广东 广州 510520)

肉桂(CinnamomumaromaticumNees,syn.CinnamomumcassiaNeesexBlume),别名玉桂,系樟科樟属的热带、亚热带常绿乔木[1],是我国特有的著名经济树种之一。我国肉桂主要产区为两广地区的西江流域,少量分布于云南、福建等地区,是当地传统及特色林产资源之一[2-3]。肉桂种植7至10年后即可砍树剥皮,晒干后得到传统辛香料——桂皮;而桂枝、桂叶等边角料,则可采用蒸汽蒸馏法生产得到另一个重要产品——肉桂油。桂皮和肉桂油是我国传统外贸商品,在国际享有盛誉,行业内分别称之为“中国桂皮” 和“中国肉桂油”。“中国肉桂油”由于其内在品质特殊,在食品添加剂、调香、医药等领域具有不可替代的优势。为了区分越南等东南亚国家生产的肉桂油,中国食品安全标准(GB 1886.207—2016)将国产肉桂油称为“中国肉桂油”,代替了旧的食品添加剂标准(GB 11958—1989)“肉桂油”的名称[4-5];国家标准(GB/T 11425—2008)也将国产肉桂油称为“中国肉桂(精)油”, 代替了旧国家标准(GB/T 11425—1989)“肉桂油”的名称[6-7]。 “中国肉桂油”显著区别于其他国家肉桂油的理化指标有2项:一是相对密度(20 ℃)大于1.052;二是反式邻甲氧基肉桂醛的量通常大于6.5%。而国外产肉桂油这2个指标通常都低于这2个数值。近年来,出现了一些关于我国肉桂油产量严重失实的报道和调研报告。为避免业内外人士作出误判,笔者对肉桂油的生产、贸易及研究等资料进行归纳整理,供相关业内外人士参考,以期促进我国肉桂产业良性发展。

1 肉桂油产区、产量分布

1.1 产区分布情况

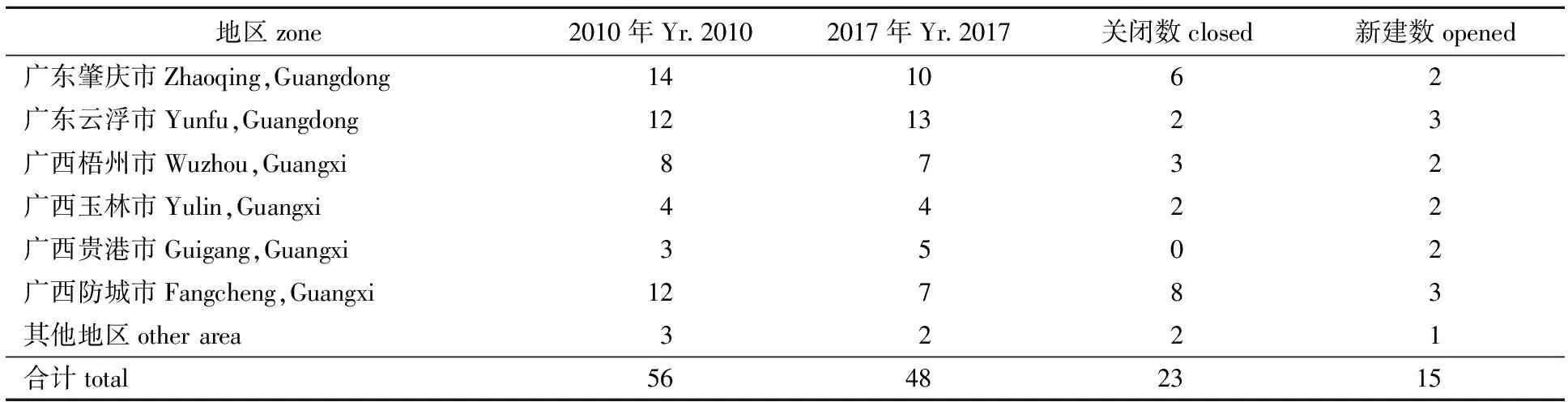

2017年,我国有肉桂油生产企业48家,其中广东省有23家(2010年为26家),广西壮族自治区有23家(2010年为27家)。肉桂油生产厂区域分布如表1,由表1可见,虽然生产企业总数量相比2010年减少8家,但新建企业规模普遍有所增大,总体产能与往年基本持平。

表 1 肉桂油生产厂分布及数量变化Table 1 Distribution and quantity changes for cassia oil processing plants

1.2 产量分布情况

近5年来,各地区年均肉桂油产量如表2所示,由表可见,近5年全国肉桂油年均总产量约为850 t。肉桂油因产季的不同分为春油和秋油,其中春油产量约为600 t,秋油产量约为250 t,春季为剥桂季节(秋季一般不剥桂),桂枝、叶产量较秋季高,因此肉桂油产量也较秋季高。肇庆市和云浮市是我国肉桂油的主产区,2个地区春油、秋油总产量分别占全国肉桂油春油和秋油总量的60%以上。

表 2 各产区肉桂油年均产量统计1)Table 2 Annual production of cassia oil for each producing area t

1)年均产量为近五年(2013~2017年)大约平均数 annual production is the average of the recent five years(2013-2017)

2 肉桂油的生产及应用

2.1 肉桂油的生产

2.1.1生产工艺 肉桂油传统上是采用水蒸气蒸馏法得到的、具有类似肉桂醛特征香气的、淡黄色至红棕色的液体。近年来,也有小规模试验采用微波减压法[8-9]、水酶法[10]、溶剂浸提[11-12]、超临界CO2提取[13-14]等方法提取肉桂油,尽管得油率有所提高,但因其所得肉桂油的成分组成与传统水蒸气法差别较大,暂时还未被市场广泛接受,且生产工艺复杂,成本较高。水蒸气蒸馏法得油率虽然略低,但工艺简单,生产成本低,因此各生产厂均使用传统水蒸气蒸馏工艺[15]。目前,大多数肉桂油生产厂日产量为100 kg左右,少数日产量能达到200 kg以上,不过仍有小部分厂家日产量不足50 kg。

然而,即使都是采用水蒸气蒸馏法生产肉桂油,其工艺也有所不同,根据工序可分为老法和新法2种工艺,其主要区别在于:新法工艺是在原老法工艺的基础上,增加了复蒸工序,使得新法肉桂油得率及肉桂醛含量都有所提高。新法工艺可满足深加工企业对肉桂油中肉桂醛高含量的需要;而老法工艺则保持原有成分含量的比例,所得肉桂油香气纯正,能满足食品添加剂、防腐、制药、化工和调香需要。不论是老法肉桂油,还是新法肉桂油,其成分主要都是反式肉桂醛、邻甲氧基肉桂醛、乙酸肉桂酯、香豆素等[16-17]。2种方法所得肉桂油的主要组分及含量见表3。

表 3 肉桂油主要成分Table 3 The main composition of cassia oil

2.1.2肉桂油得率的影响因素 采用水蒸气蒸馏法生产肉桂油,得率通常在0.6%~0.8%范围内;相同原料,用同一套生产设备生产(新法多一个复蒸锅),新法工艺得油率较老法工艺高15%左右。

因产季的不同,采用同套生产设备和相同工艺,秋油得率较春油得率高20%左右,主要原因是夏季的高温天气更有利于肉桂油等次生代谢物的合成,促使秋季枝叶含油量有所提高。

设备也是影响得油率的重要因素[18-19]。新设备普遍采用304不锈钢材料制造,减少了生产过程中的跑冒滴漏现象;多家工厂使用新型的板式冷凝器,实现了更好的换热效果,仅因更换冷凝器便使肉桂油得率提高约5%。同时,由于新设备的产能普遍扩大,有一定的规模效应,也促进了得油率提升。

采叶期降雨量对肉桂油得率有显著影响。采叶期降雨量大,得油率低。例如在2015年春季,广东省肇庆市降雨量明显大于云浮市,当期云浮市各厂春油得率普遍比肇庆市的生产厂高15%左右;而在2016年春季,广东省肇庆市降雨量明显小于云浮市,当期春油得率也刚好相反。

除以上主要因素外,肉桂油生产得率还同人员管理、用水来源、电力供应等有一定的关系。各生产厂家虽有各种各样的差异,但都具有同向性。如2013年秋季晴天多,风力大,采集的秋叶易干、质量好,各厂出油率均达到自家的历史最高水平;而2014年春季长期下雨,雨后又是暴晒,在整个产油季反复多次出现,导致当季出油率大幅下降,半数左右的生产厂家在当期产季都出现了不同程度的亏损。

2.2 肉桂油的深加工利用产品

目前中国约60%的肉桂油用于深加工,其余直接出口。其中,老法油以直接出口为主;新法油则以深加工为主。深加工利用产品以天然苯甲醛为主,其次是天然肉桂醛,另有苯甲酸及其酯类产品、肉桂酸及其酯类产品等[20-21]。

2.2.1天然肉桂醛 天然肉桂醛是以新法肉桂油为原料,通过减压分馏得到肉桂醛质量分数95%、98%和99%等几个规格的产品[22-23]。目前国内具备天然肉桂醛生产能力的工厂有十几家。天然肉桂醛大部分作为生产天然苯甲醛的原料,其次直接用作调香、制药等用途。由于分馏设备、真空设备及分馏技术进步,天然肉桂醛生产技术水平也有了较大的进步,产品纯度可达99%。

2.2.2天然苯甲醛 天然苯甲醛是以天然肉桂醛为原料半合成而得,每年约有500 t肉桂油用于生产天然苯甲醛[24-25]。由于国际市场对天然苯甲醛的质量要求极严苛(要求产品中苯甲醛纯度高于99.9%,个别芳香化合物杂质的量要求低于1×10-6),部分工厂难以达到这样严格的标准。国内具备天然苯甲醛生产能力的工厂约有10个,但目前保持规模化生产的仅5个。目前国内一些直接以肉桂油为原料(不经天然肉桂醛生产过程)一步法生产天然苯甲醛的研究和专利,基本上还停留在实验室阶段,没有投入生产。

2.2.3其他产品 除上述产品外,部分企业开展综合利用,将肉桂醛生产过程中产生的尾油进行分离,得到反式邻甲氧基肉桂醛、乙酸肉桂酯、香豆素等产品;对其头油进行分离,得到天然苯甲醛和天然水杨醛等产品。但由于总量不大,市场规模有限。

天然肉桂醛除用于生产天然苯甲醛外,也用于生产肉桂醇、肉桂酸、肉桂酯及其他缩醛等一系列产品[26];天然苯甲醛亦可生产天然苯甲醇、天然苯甲酸、苯甲酸酯类以及苯甲醛缩醛等系列产品[27]。

3 肉桂油产业发展面临的问题及对策

3.1 面临的问题

3.1.1桂枝叶的采集方式是制约行业发展的瓶颈 肉桂种植是以生产桂皮为主,生产肉桂油为辅。每年3~5月的梅雨季节,是肉桂种植户“剥桂”的最佳时期,错过了雨季就难以把桂皮从桂木上剥离下来。桂农只有在剥不了桂皮之后,才会采集桂枝叶。剥完桂皮的枝叶常常被随意堆在山上长达1~2个月,而这段时间又恰逢肉桂产地雨季,致使部分桂枝叶腐化变质,桂枝叶的含油量下降,有时甚至使春油得率降至正常年份的2/3左右,这是导致近年来一些小型肉桂油生产厂家关闭的主要原因。

在秋季采叶期间,大部分地区都不能剥桂皮,只是对桂树进行修剪,从而得到桂枝叶。肉桂种植户为了节省时间和工作量,一般不等枝叶风干,直接将新鲜的桂枝叶打捆销售,导致包夹在中间的枝叶发酵变质,使秋油的品质和产油率下降。

因此,为了工厂生产、经营稳定,保证出油率和油品质量,必须保证桂枝叶的采收品质。但目前分散经营的肉桂种植方式,难以建立规范稳定的作业方法来保证原料品质。

3.1.2环保政策直接决定肉桂油生产厂的命运 肉桂油生产厂为了降低原料运输成本,均处于靠近原料基地的山区,蒸汽锅炉燃料通常为提取完肉桂油后的枝叶残渣,即桂渣。而根据环保部门有关文件要求,10 t以下蒸汽锅炉需要逐步改燃清洁燃源,比如使用生物质等燃料,生物质燃料必须从有生产资质的企业采购等等。桂渣虽然属于生物质燃料,但各肉桂油生产厂均没有相关生物质生产资质,因此,其直接燃烧桂渣是不符合国家有关环保法的要求的。如果肉桂油生产企业全部以采购生物质燃料来供锅炉使用,那将使得每吨肉桂油燃料成本增加15万元左右,而肉桂油行业近几年来每吨肉桂油利润最好年份也不超过3万元,这势必大大降低我国肉桂油产品在国际市场上的竞争力。

3.1.3肉桂油在深加工过程中产生的剩余物的出路问题 我国每年生产肉桂油约850 t,其中有约 500 t 减压分馏制备近400 t肉桂醛。肉桂油在减压分馏过程中,同时得到副产品头油和尾油通过再分馏、离心、结晶等手段,可分离出香豆素、邻甲氧基肉桂醛等产品,另有10%的剩余物目前还没有得到开发利用,即全国每年有多达50 t剩余物有待进一步开发利用。另外,在以肉桂醛为原料生产天然苯甲醛的过程中,会产生占原料量8%的聚合剩余物,全国每年累计多达30 t此类聚合剩余物待处理。如何将剩余物变废为宝,是摆在各个肉桂油深加工企业面前急需解决的问题。

3.2 发展对策

由于国内肉桂行业参与者众多,包括成千上万的桂农,几百家桂皮生产厂,几十家肉桂油生产厂,十几家肉桂油深加工企业,几十家桂皮、肉桂油出口贸易企业,以及选种科研单位和育苗农户等,他们长期各自为政,主要表现在:1)选种仅停留在林科所的实验田和论文中;2)育苗者不管种子的优良与否,是桂树种子就播种;3)当桂皮行情不好,桂农就几年都不砍树、不管理;4)肉桂油生产企业在肉桂油行情好时,连腐烂的桂叶都抢着收购;5)贸易商推波助澜,引起市场剧烈波动。

桂农是否增加桂树种植面积?肉桂油生产企业是否对生产设备进行升级改造?肉桂油深加工企业是否增加科研投入来提高生产技术水平和开发新产品?这些都可以通过市场经济的手段来驱动。但对于肉桂枝叶的采集方式、环保政策执行方案等问题,以及肉桂选种、育苗、成年桂树间种间伐等问题,不是短期经济利益就可以驱动的,而是一项长期而艰巨的工作,需要行业机构来统筹协调与管理[28-29]。目前,国内已有个别县市成立了类似的肉桂贸易行业协会,但由于其区域性窄、人员组成简单,仅仅起到了牵头考察东南亚各国桂皮产量的功能,无法有效协调、引导行业积极发展。在两广主产区成立强有力的肉桂行业性协会,是当前肉桂产业发展的迫切需要。

建立肉桂行业协会,其意义有:1)通过协会建立引导渠道,争取国家精准扶贫等多渠道资金支持,将肉桂的选种、育苗、种植等有效地联动起来,研究高含油量种苗的选种、育苗、栽培技术,引导桂农种植、抚育、采伐等工作符合行业技术规范要求,为提供高品质的肉桂产品奠定基础;2)通过协会建立沟通渠道,向政府传达本行业企业的共同诉求。一方面响应环保部门要求,另一方面组织相关行业专家对桂渣作为燃料相对于市售生物质燃料的不足与优势进行科学研究、论证,结合肉桂油行业生产特点,强化“一行一策”的环境保护措施,真正实现“绿富同兴”;3)通过协会建立自律渠道,委托有能力的单位或企业建立专业化的检测机构,完善质量检测监督体系,加强流通环节产品质量监督管理,坚决打击卖家以次充好甚至掺假等恶劣行为,制定并执行行业退出机制,清退自毁行业的参与者,维护行业信誉。

虽然行业协会不能一次性解决业内存在的全部问题,但可以逐步开展、分段实施,尤其是在向政府部门反映共同愿望和诉求、避免不正当竞争、实现行业自律、维护行业共同利益等方面具有积极作用。

4 结 语

肉桂是种植在我国南方的特色经济林作物,以桂枝、叶等生产桂皮后的边角料生产中国肉桂油已经成为我国西江流域几十年来的特色产业,历史悠久,在国际上享有盛誉。中国肉桂行业目前存在树种选育、原料采收、肉桂油生产及贸易等诸多问题。为了不断提高中国肉桂行业的国际竞争力,建议成立跨区域、强有力的肉桂行业协会,作为政府和企业的桥梁与纽带,通过协助政府实施行业管理和维护企业合法权益,对推进肉桂行业“全产业链”健康发展具有重要意义。