大佛寺煤矿综放工作面矿压显现规律研究

2018-10-16张红卫

张红卫

(陕西陕煤彬长矿业有限公司大佛寺矿业有限公司,陕西 彬县 713500)

0 引言

我国厚煤层开采煤量占总产量的40%~50%,放顶煤开采以其安全、成本低、效率高、厚度适应性强等优点,得到广泛应用。但综采放顶煤随着采厚的不断增加,工作面矿压显现程度也愈发强烈。我国相关专家不断探索,总结综放工作面开采矿压显现基本规律,王家臣[1]等提出,厚煤层综放开采工作面支架受载较小,支架载荷随着采厚增加而减小;孟宪锐[2]等通过现场实测,总结出较厚煤层巷道开挖后压力分布呈一定的规律性,且这种矿压规律受周边巷道影响较大;靳钟铭[3]应用弹塑性理论,建立了综放面走向塑性区和弹性区支承压力分布规律方程式,得到支承压力与煤厚成正比;吴健等[4]通过数值模拟方法,认为由于支承压力作用的影响,在综放面煤体与覆岩压力增加的初始位置同步产生;李健民[5]等阐述了厚煤层低位放顶煤安全开采的影响因素;题正义[6]等进一步分析得出综放开采不同煤层倾角对周期来压特征的影响系数;郭广礼[7]等研究表明采厚是控制超前影响角和最大下沉速度滞后角的重要因素之一;伍永平[8]等指出大倾角综放开采煤层过程中,所有岩层下沉曲线的形态呈非对称性。本文针对大佛寺煤矿已采工作面受临近工作面回采及自身回采影响、运顺变形严重等问题,以40110工作面为研究背景,通过理论分析,确定来压步距,运用数值模拟研究回采巷道矿压显现规律,为同类地质条件下巷道支护提供依据。

1 工程背景

大佛寺煤矿主采4#煤层。该煤层赋存稳定,厚度10.1~14.5 m,平均12.3 m。煤层结构简单,赋存较为稳定,含两层夹矸,下部夹矸厚度0.05~0.10 m,其距煤层底板3.0~4.0 m不等,上部夹矸厚度0.2~0.4 m,平均0.35 m,距煤层顶板平均0.35 m,岩性主要为泥岩与炭质泥岩。由于煤层底板为铝土质砂泥岩,遇水易膨胀,依据设计施工方案,掘进巷道底板留设2.0 m厚的底煤。

2 理论分析

根据钱鸣高主编的《岩层控制的关键层理论》和宋振骐主编的《实用矿山压力控制》的理论知识与相关计算公式进行老顶初次来压步距的计算:

(1)

式中:h—老顶的厚度,m;σ—岩石抗拉强度,MPa;q1—岩层自重,MPa;L—来压步距,m。

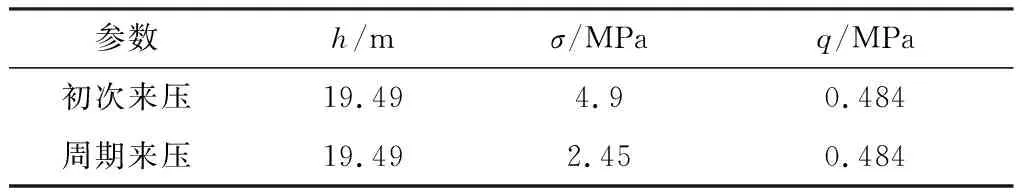

老顶有关参数见表1。

表1 来压步距参数表

初次来压计算:

周期来压计算:

从理论上可以得到40110回采工作面的老顶初次来压步距为87.67 m,老顶周期来压步距为61.99 m。

3 数值模拟

3.1 建立模型

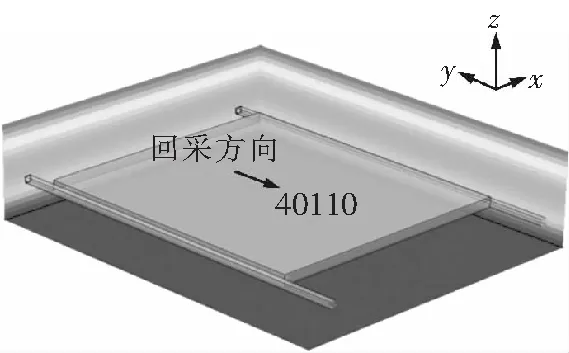

以40110上顺槽右下角为零点,向x轴正向延伸240 m,x轴负向延伸20 m;向y轴正向延伸180 m,y轴负向180 m;垂直z轴正向66 m,z轴负向26 m作为模型的边界。将模型区分为82 500个单元,88 536个节点。巷道位置关系如图1所示。

图1 40110采区巷道位置关系示意图

3.2 监测方案

为监测基本顶来压状况,将测点布设在沿回采方向的基本顶上覆岩层中,每个测点间距为4 m,共74个。基本顶未发生破断时,随着老顶的沉降,上覆岩层发生协调变形。基本顶断裂垮落时,失去基本顶支撑的上覆岩层沉降量必将大大增加。因此,为研究基本顶来压步距等矿压特征,可通过监测老顶上覆岩体的沉降变形增量分析得出。

3.3 监测结果

由于测点数量多,监测数据量大,经整理,选取基本顶未垮落时的常态变形点和基本顶垮落产生的4个变形特征点进行分析。

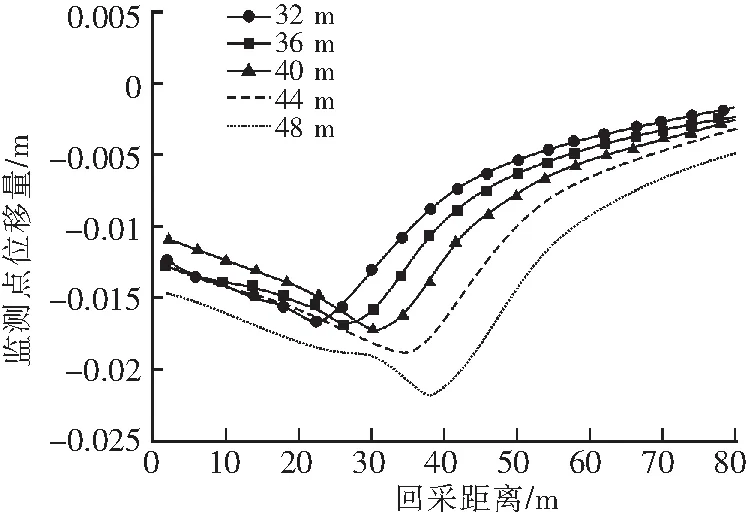

常态变形点:工作面推进至32 m、36 m、40 m、44 m、48 m时的覆岩监测点位移增量结果如图2所示。监测结果表明,基本顶未断裂垮落时,采空区跨距与老顶变形量随着回采的推进不断增大,上覆岩层变形量也不断增加,工作面推进至44 m时的岩体变形量小于回采至48 m时的岩体变形增量;但是监测点的位移增量曲线变形趋势基本一致,变形基本正常。

图2 40110工作面回采上覆岩层变形图

第一个变形特征点:图3为工作面分别推进至68 m、76 m、84 m、92 m、100 m时的上覆岩层监测点位移增量曲线图,由图3可知推进至68 m与76 m时的变形监测曲线变形趋势基本相同,当推进至84 m时,变形曲线发生改变,有小幅度波动;直至工作面推进至92 m、100 m时,两者变形监测曲线重新形成新的相同的变形趋势。第一个变形特征点出现在回采至84 m时,改变了上覆岩层变形趋势,根据此现象可判断40110工作面初次来压步距为80~90 m。

图3 40110工作面回采上覆岩层变形图

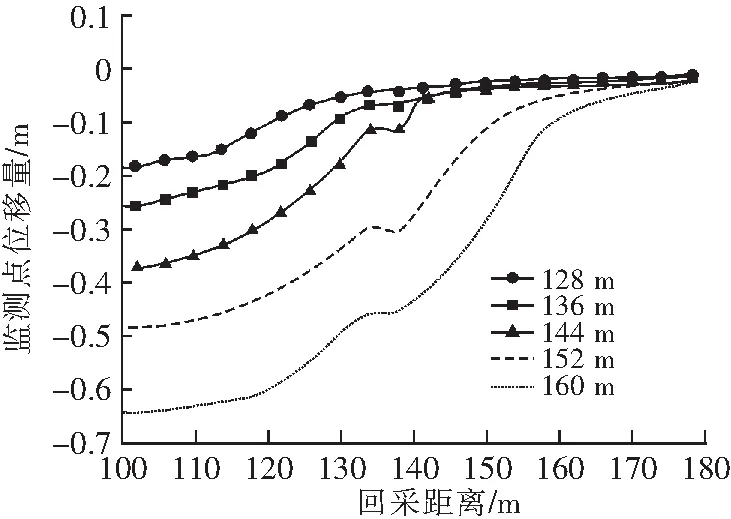

第二个变形特征点:图4为工作面分别推进至128 m、136 m、144 m、152 m、160 m时的上覆岩层监测点位移增量曲线图,由图4可以看出回采进行到128 m与136 m时,其变形监测曲线发展趋势是一致的;继续推进至144 m,覆岩变形趋势产生变化,监测曲线产生波动;工作面回采至152 m、160 m时,变形监测曲线重新形成新的变形趋势,且二者保持一致。第二个变形特征点出现在工作面推进至144 m时,改变了覆岩变形趋势,第二个变形特征点相距第一个变形特征点60 m。

图4 40110工作面回采上覆岩层变形图

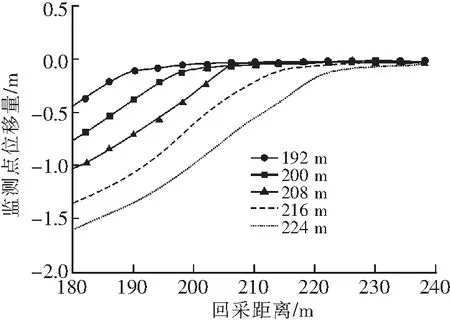

第三个变形特征点:图5为工作面分别推进至192 m、200 m、208 m、216 m、224 m时的上覆岩层监测点位移增量曲线图,由图5可以看出回采进行到192 m与200 m时,其变形监测曲线发展趋势是一致的;变形曲线波动发生在回采至208 m时,此时覆岩变形趋势产生变化;工作面推进至216 m、224 m时,监测曲线再度形成新的变形趋势,两者趋势相同。第三个变形特征点出现在工作面回采至208 m时,改变了覆岩变形趋势,第三个变形特征点相距第二个变形特征点64 m。

图5 40110工作面回采上覆岩层变形图

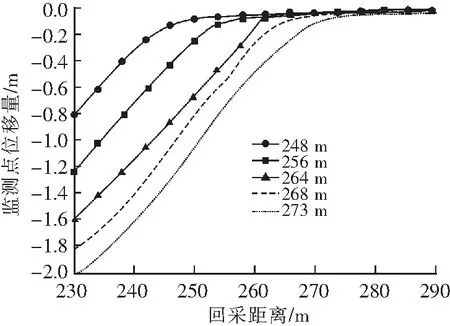

第四个变形特征点:图6为工作面分别推进至248 m、256 m、264 m、268 m、273 m时的上覆岩层监测点位移增量曲线图,由图6可知推进至248 m与256 m的监测曲线发展趋势相同;曲线波动发生在推进至264 m;工作面推进至268 m、273 m时,监测曲线重新形成新的变形趋势,两者趋势相同。第四个变形特征点出现在工作面回采至264 m时,改变了覆岩变形趋势,第四个变形特征点相距第三个变形特征点56 m。

图6 40110工作面回采上覆岩层变形图

3.4 模拟结果分析

40110工作面采空区跨度随工作面推进不断增大,老顶及覆岩变形量也愈发剧烈,超前应力极值也同步增大。老顶断裂发生在工作面推进至84 m时,可确定初次来压步距为80~90 m,根据变形特征点的位置,可确定周期来压步距为56~64 m。

4 结论

(1)通过理论分析,可初步确定40110回采工作面的老顶初次来压步距为87.67 m,老顶周期来压步距为61.99 m。

(2)随着工作面的推采,40110综放回采工作面采空区跨距增大,老顶及覆岩变形量也逐渐增加,超前应力极值也同步增大。根据老顶断裂位置及变形特征点所处位置可确定40110工作面初次来压步距及周期来压步距分别为80~90 m、56~64 m。