基于多群组结构模型的学校创新氛围与教师教学创新关系研究①

2018-10-15侯浩翔

侯浩翔,王 旦

(华东师范大学,上海 200062)

一、文献回顾与研究假设

(一)学校创新氛围与教师教学创新

教师教学创新是一项综合的、复杂的创新行为与创新能力。斯滕伯格(1999)等人认为,“创新行为综合了创新人格与创新思维水平,以及相关知识技能的典型特征,是一种复杂的行为认知能力”[1]。教师教学创新作为创新行为的特定表现形式,现有研究将其划分为了发挥创新能力的教学过程性行为表现,以及着重于培养学生创造性思维与能力的目的性教学。Chang(2011)等人认为创造性教学是指教师采用新颖独特的教学方法,并借此实现创新教学的目标。[2]综合以上种种观点,将教师教学创新可以概括为:以培养学生创新素质为目标,主动更新教育理念并改进教学方法,积极采用新型教学资源及工具,并进一步实现教育评价方式的改革与创新。

阿玛拜尔(1996)提出组织成员的行为创新受到领导方式和组织环境的共同影响,创新的环境氛围是激发团队创造力的关键因素。[3]在学校领域中,学校创新气氛和教师教学创新水平呈显著相关[4],当学校向教师提供良好的工作环境与培训支持时,能促使教师积极创新教学方式。Song(2014)等人实证分析得出创造性的学校氛围,能够对教师的知识创造产生正面效应,促使教师积极分享知识并广泛参与创新教学活动。[5]综合已有研究可以得出,教师教学创新水平在一定程度上是通过学校创新氛围的营造而提升的。借此我们提出假设:

H1:学校创新氛围能够对教师教学创新产生正向的预测效应。

(二)选择教师背景变量为调节变量的原因

在对教师教学创新相关影响变量实证研究中,教师背景变量如性别、年龄、受教育年限、收入等对教师教学创新的预测效应得到不同程度验证。阿玛拜尔(2005)等人研究表明女性创新行为表现要显著低于同龄男性[6],就教师学历而言,瑞华(Runhaar,2008)等人研究发现教师受教育年限对教师教学创新具有正向促进作用[7],但Yang and Huang(2008)研究得出受教育程度与教师教学创新并无显著性差异,他们还得出教龄对教学创新具有显著负面效应。[8]关于学校类型,有研究得出一般学校、市重点及重点学校,对教师教学创新水平产生显著正相关。[9]教师背景变量不同,意味着教学经验、获取资源支持的能力、适应环境变化的洞察力都有所差异,而这种差异在学校创新氛围影响教师教学创新的关系中也会有不同程度的体现。据此提出假设:

H2:教师的背景变量不同,学校创新氛围各要素对教师教学创新影响路径中存在显著差异。

二、数据收集与测量工具

(一)数据收集与样本分布

本研究采用了整群抽样和随机抽样,先在G地区选取30所中小学校,根据随机原则在每所学校抽取40名教师进行问卷答题,共发放问卷1200份。剔除问卷中填写不完整、连续选取同一答案等无效问卷,剩余有效问卷1022份,有效问卷率为85.17%。其中男性教师占比31.1%,女性教师占68.9%;教龄方面,5年以下与21年以上教师分别占到25.7%和20.7%,16-20年占18.9%,6-10年和11-15年分别占比18.7%和15.9%;教师学历方面,大专及以下占25.1%,本科最多为74.1%,研究生以上仅占0.9%;重点学校为14.8%,普通学校占比85.2%.

(二)测量工具及变量测量

研究采用邱皓政编制的学校创新氛围量表[10],包括学习成长、工作条件、组织理念、领导效能、环境气氛、团队运作、社会政策七个维度,量表由40个题项组成。CFA 检验结果(X²/df=3.808,RMR=0.022,GFI=0.966,CFI=0.959,TLI=0.954,RMSEA=0.052)均达到预期目标。每个维度的α信度系数都大于0.725。参考蔡永红等编制的教师教学创新量表[11],包括理念思维创新、教学方法创新、教学内容创新、教学资源创新、多元评价创新,共包括25个题项。CFA拟合指标(X²/df=4.105,RMR=0.007,GFI=0.921,CFI=0.970,TLI=0.966,RMSEA=0.055)表现较为良好,Cronbach α系数均大于0.854。

三、实证分析

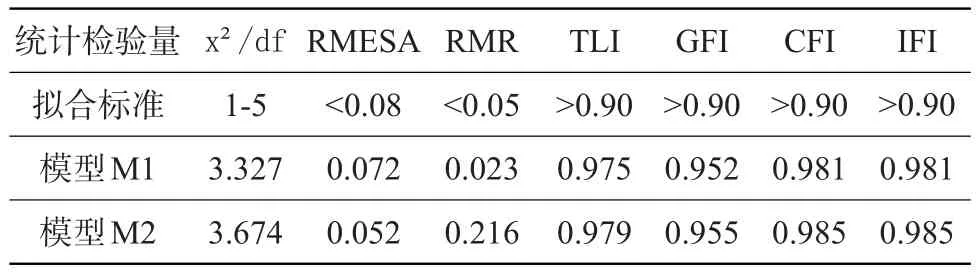

(一)整体模型适配度检验

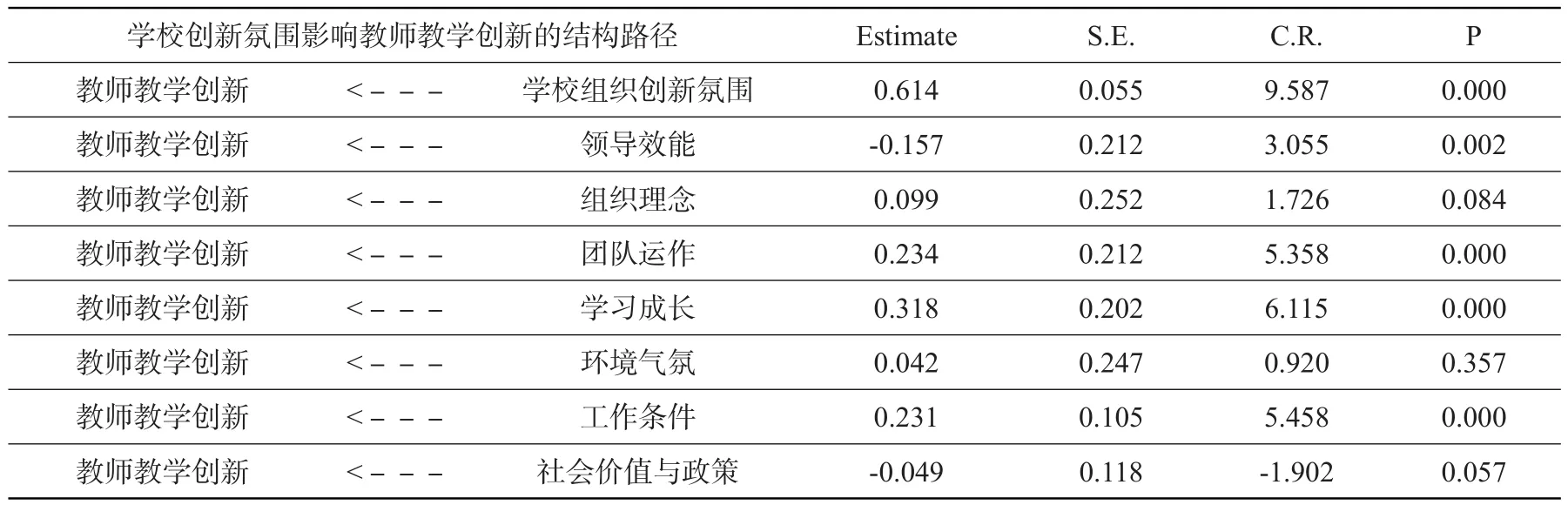

观察潜变量路径分析的拟合指数(见表1)可以看出效果良好,路径分析模型可以得出(见表2)学校创新氛围与教师教学创新的显著关系影响,路径系数为0.614(P<0.01);就具体维度的拟合情况来看,除RMR未达到标准外,其他指标的拟合指数均达到理想状态。其中学习成长、工作条件、团队运作、领导效能均与教师教学创新具有显著的预测作用,路径系数分别为 0.318、0.231、0.234、-0.157(P<0.01),而领导效能起到显著的负面影响。

表1:整体模型适配度检验

表2:学校创新氛围及其各维度与教师教学创新关系

(二)多群组结构方程模型分析

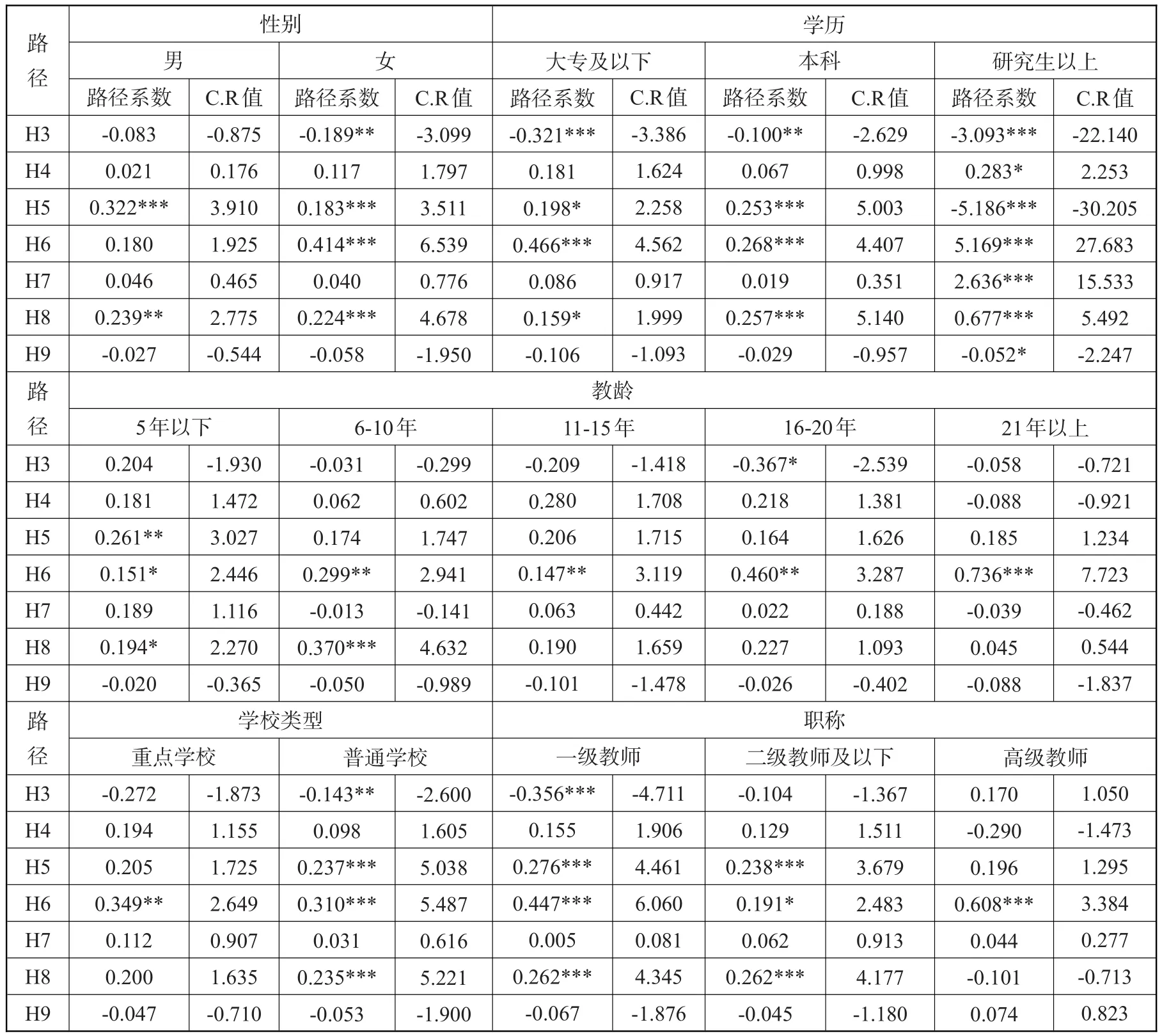

多群组的SEM分析检验可以用来评估理论模型在不同群体中是否适用或参数具有不变性。因此本研究采用多群组结构方程模型来分析教师的人口统计学特征对各个路径影响的差异。利用AMOS 24.0软件对数据进行运算并修正结构方程模型,观察模型的拟合指标可以看出,x²/df的值介于2.612至3.784之间,RMESA的值介于0.053至0.074之间、RMR值介于0.031至0.043之间、GFI的值介于0.912至0.987之间、CFI的值介于0.964至0.986之间,均达到合理的取值标准。因此观察数据和多群组结构方程模型契合关系较为满意。

表3:基于教师背景变量的多群组结构方程模型估计结果

运算结果表明,在领导效能影响教师教学创新的路径H3中,女性教师呈现显著负向影响(β=-0.189,P<0.01);大专以下(β=-0.321,P<0.001)、本科(β=-0.100,P<0.01)及研究生以上学历(β=-3.093,P<0.001)同样得到显著负向影响;普通学校呈现显著负向影响(β=-0.143,P<0.01);一级教师呈现出显著负面影响(β=-0.356,P<0.01),领导效能对于职称较低的教师教学创新的负面影响更值得关注。

在团队运作影响教师教学创新的路径H5中,男性教师达到显著(β=0.322,P<0.001)且高于女性教师(β=0.183,P<0.001)的预测效应;本科教师达到正向影响(β=0.253,P<0.001),同时高于大专以下(β=0.198,P<0.05)及研究生以上(β=-5.186,P<0.001)学历的教师;5年以下的教师教龄(β=0.261,P<0.01)达到显著正向影响;普通学校(β=0.237,P<0.001)得到显著正向影响;二级教师以下(β=0.238,P<0.001)与一级教师(β=0.276,P<0.001)得到显著正向影响,证明职称较低的教师群体更能够在交往中获取创新教学的启发。

在学习成长影响教师教学创新的路径H6中,女性教师(β=0.414,P<0.001)达到显著正向影响;研究生以上学历达到显著正向影响(β=5.169,P<0.001)并高于大专以下(β=0.466,P<0.001)及本科学历(β=0.268,P<0.001)的教师;不同阶段的教师教龄都达到显著影响,21年以上教龄教师(β=0.736,P<0.001)的提升效应最为明显;重点学校教师达到显著效应(β=0.349,P<0.01)并高于普通学校的教师(β=0.310,P<0.001);教师职称均达到显著效应,并且随职称的提高其预测效应越是明显,这表明除个人能力以外,学校在为不同职称教师提供的学习成长机会上也存在差异。

在工作条件影响教师教学创新的路径H8中,男性教师(β=0.239,P<0.01)达到显著水平并高于女性教师(β=0.224,P<0.001);教师学历均达到正向显著影响,并且随着学历水平的增加而不断提升;5年以下(β=0.194,P<0.05)与6-10年(β=0.370,P<0.001)均达到正向显著影响;普通学校(β=0.235,P<0.001)达到正向显著影响;二级教师以下与一级教师的路径系数相同并取得显著影响,而高级教师并没有达到显著影响。在组织理念、环境气氛、社会价值与政策影响教师教学创新的路径H4、H7、H9中,除了研究生以上学历的教师达到显著以外,其他变量均无法通过关系路径产生显著影响。

四、研究结论与对策建议

(一)研究结论

1.学校组织创新氛围及其分维度能够对教师教学创新产生预测作用

由于领导效能强调对教师工作的指导和干预,一定程度上并不利于教学创新。纳卡塔(Nakata)同样在研究中得出学校对于教师教学任务的限制,对教师教学创新产生消极影响。[12]组织理念体现在学校层面的价值目标与秉持的学校运作观念,难以直接影响教师的教学创新。由于环境氛围的平均值远低于其他维度并达到统计学意义上的显著效应,表明教师日常的繁忙事务干扰了创新教学进度。纳卡塔(Nakata)等人同样指出,课程和考试政策“风暴”(Tyranny)对教学创新产生了阻碍作用。本研究同样证实了教育政策的频繁变动,以及各级各类部门痴迷于升学率的提高,严重影响了教师教学创新的积极性,是创新教学的“拦路虎”和“绊脚石”。

2.教师性别、教龄、职称等调节变量在不同路径中的影响存在较大差异

在领导效能影响教师教学创新的路径中可以看出,过多的领导干预尤其对女性教师的教学创新行为产生负面影响;领导干涉对于教师教学创新具有消极作用,越是高学历的教师群体体验越深。组织理念影响教师教学创新的的路径中可以看出,局限于学校层面的价值引领很难对教师教学创新产生直接影响。

在团队运作影响教师教学创新的路径中可以看出,教师之间的协作交往对于男性教师创新教学的促进作用更加明显;过多的同侪交往反而对高学历教师群体的创新教学行为产生弱化作用;越是年轻教师,越能够在群体交往中接受新鲜的教学事物,教学创新水平自然高于教龄较长的教师;较与重点学校,普通学校的教师更能够在协作交往中提升创新教学的能力;职称较低的教师群体更能够在交往中获取创新教学的启发。

在学习成长影响教师教学创新的路径中可以看出,女性教师更容易从学校提供的专业发展机会中提高创新教学水平;专业成长机会对于不同学历阶段的教师教学创新能力都有明显的促进作用,高学历教师群体更能从中获益;为年长教师提供丰富的培训进修机会很有必要;重点学校拥有更多的专业进修机会,存在资源分配不均的现象;教师职称均达到显著效应,并且随着职称的提高其预测效应越是明显。

在环境气氛影响教师教学创新的路径中可以看出,高学历的教师群体本身就处在舒适和谐、气氛良好的学校中,对其教学创新行为有着积极的促进作用;但教师的工作日常被繁重的行政、教学等各类事务所打搅,集中精力改进教学的愿望被打搅。

在工作条件影响教师教学创新的路径中可以看出,男性教师更能从学校中获取相应的物质与人力资源支持来提高自身教学创新水平,这可能与男性在社会交往中的优势地位相关;学历水平越高,教师越能借助良好的工作条件提高自身教学创新水平,这与不同学历的教师所在的学校条件相关联;社会价值与政策影响教师教学创新的路径分析表明,高学历教师对政策变动的消极影响更为直接,必须引以为戒。

(二)政策建议

1.建立开放共享、线上线下相融通的教师培训机制

学校应当以教师的专业发展为重要任务,提供培训进修和充分的交流学习机会,经常开展研讨活动、组织观摩其他教师的成果作品与教学经验。柯蒙恩(Kimonen)等人研究证明教师积极参与在职培训能够有力地推动教学变革,促使其在课堂中谋求多样化的创新教学行为。[13]建立广泛合作的培训学习平台,突出培训者与学习者、学习者群体间的合作交流,开展多层次和专业化的教学经验互动活动,为教师提供多样化的培训进修机会。快速发展的教育信息技术为教师提供了泛在化、个性化的培训环境,实现从传统的信息灌输转化为交互性的知识建构,应当充分重视优质线上培训课程、信息技术教学辅助工具对于教师教学创新的积极效应。

2.保障教师教学创新的人力和物力资源支持

学校需要为教师的创新教学提供充分的资源支持,原因在于必要的人力、物力资源是创新教学得以持续的重要保障。宾内维斯(Binnewies)等人证明,在得到校长与同事的引导、支持的前提下,教师在创意教学方面的实施可以进一步发展。[14]学校应当建立运行有效的“师徒结对”制,以富有创新教学经验的专家型教师为标杆,指导初任教师从教学方法、教学内容、教学资源与教学评价等层面进行系统的教学创新。学校领导层同样需要拓宽本校教师与外校专家的联络渠道,建立长效对接合作机制,确保教师在面临创新教学疑难问题时,能够得到相关领域专家的有效指导。教学仪器设施是否齐全完备、信息化教学工具是否及时更新、创新教学活动的资金是否充实,以及创新教学资源能否达到优化配置都应当成为学校管理层开展教学革新所需要考虑的重要问题。

3.构建系统运作的创新教学“学习共同体”

“生活世界”实际上是提供了交往行为的背景假设与相互理解的“信念储存库”,这是教师专业发展的情境基础。学校应当为教师创建日常交往的学习共同体,如教研小组、集体备课、听课制度、课例研究等组织形式,鼓励教师积极参与,使其从中获得创新教学的灵感和主观意愿。学习共同体的构建需要兼顾组织成员知识结构、个人特长、性别以及年龄的“异质性”,更有助于创新教学方法的产生与推广,促使成员之间形成相互依赖的协作关系;建立奖惩分明的团体绩效考核机制,强调创新教学组织运行的有效性与系统性。

4.对教师群体采取差别化创新效能激励措施

由多群组结构方程模型分析结果可知,笼统地采取创新教学水平提升策略并不可行,必需采取针对性的激励机制。第一,就教师性别而言,校长尤其需要注重给予其充分的教学创新主动权;在团队交往和资源支持方面,校长必须为女性教师创建更为丰富的创新教学团体,增加对女性教师的人力物力资源支持。第二,在教师学历方面,校长要特别注重领导干预对于高学历教师的消极作用,尊重其创新教学的自主意识;校长要注意学习培训对于本科及以下学历教师创新教学水平提升的相对低效性,建立适应其特定需求的培训课程与进修计划。第三,针对教师教龄,学校管理层应当为年轻教师构建更为广泛系统的教学共同体,发挥年轻教师创新教学思维活跃、敢于尝新的个性特征;而高教龄教师经过进修学习同样在创新教学表现上具备优势;校长还应该为年轻教师提供更加多元、有力的资源支撑,如“师徒结对”制、信息化教学设备。第四,对于学校类型而言,普通学校的校长尤其需要注意减少领导效能的无限制发挥;在学习成长方面,由于重点学校与普通学校存在资源分配不均的状况,需要教育行政部门均衡教育资源投入。第五,对于教师的职称,校长尤其需要为二级及以下职称的教师创设有效运行的创新教学组织,提供良好的资源条件,推动教师之间的协作交流;为各级职称的教师建立相应的培训进修机制。