从道路到街道

——“人性化”街道设计策略研究

2018-10-15李文娟

李文娟

湘潭市规划信息技术研究中心 湖南 湘潭 411100

前言

建设开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻里和谐的生活街道是城市发展的重要趋势。但目前“机动车道路”设计模式仍占主导,要形成“人性化”街道,需要道路设计、建设与管理的变革与进步。

城市道路是在城市范围内能通达各区域、以交通功能为主的基础设施。街道是城市居民活动最为频繁的公共场所之一,其强调两厢的建筑功能。从道路到街道,应该由机动车主导发展为车行步行兼顾,甚至更强调优化步行环境。目前的工程设计规范、标准大都过于强调道路的工程属性,主要考虑交通及市政要求。应突破现有的工程设计思维,突出街道功能的有机整合,打造“人性化”街道。

1 现状问题

1.1 街道空间尺度过大

街道层面的空间尺度过大主要分为两个方面:第一,建筑退让过大,空间过于开阔,不利于人群聚集及沿街商业的发展。第二,空间尺度过大,给人疏离感,难以形成街道空间。

1.2 步行空间缺乏

为了方便车行交通,许多道路设计时都尽量压缩人行空间。规范要求人行道最小宽度2.0米,一些道路不论等级与宽度,人行道多设计为2~3米,留给人行的空间过少。甚至有15米支路,人行道不足1米,行人不得不被“赶”至机动车道上。

1.3 生活化空间不足

街道是城市重要的交往空间,沿着街道走过去,可以买东西、吃饭、闲聊,但是很多道路步行20分钟以上都没有基础服务设施。出门买菜靠车行、早餐门面无处可寻,没有生活化的空间,造成市民生活的不便利。

1.4 缺少文化内涵

每个城市都是特殊的个体,有特色与内涵,但是现在的城市道路基本都是“千街一面”,走到哪里似乎都一样。还有部分道路的设计不考虑自身城市的特色,建设一些不适合本城市的景观。

1.5 交通设施不人性

很多设施对于行人不那么“友善”。比如,一条60米道路的人行过街绿灯仅有20秒,老人以及孕妇一次无法完成过街,而道路又没有绿岛,只能在车来车往的道路中央等着二次过街。

2 “人性化”街道设计策略分析

考虑以上的现实情况,要实现从道路到街道的转变,必须让设计更加精细化、人性化、智慧化。安全、舒适、活力、绿色及智慧是现代街道的重要特性,本文针对这几个方面提出相应策略。

2.1 安全街道

打造安全街道要求较多,必须形成顺畅、安全、慢行优先的街道空间。在各类项目的设计与建设中,越来越注重安全因素,安全设计日趋成熟,但笔者认为以下几个方面仍可以优化与提升:

(1)在满足交通功能需求下,适当缩小交叉口的转弯半径。目前我国的交叉口转弯半径整体要求较大,一般控制15~30m。过大的转弯半径导致很多机动车辆在路口不降低车速,给行人以及非机动车造成危险。很多城市已经开始了缩小交叉口转弯半径的实践,上海淮海路采用8m的小转弯半径,完全满足该道路的需求。根据《上海市街道设计导则》[1],上海市调整的道路转弯半径支路5~10m,主次干道12~15m。

而美国取值更小,德克萨斯州 《道路设计手册》(2013年),城市道路交叉口小汽车最小转弯半径 4.5~7.5m;大型车最小 9.0m,铰接车最小 12.0m 。

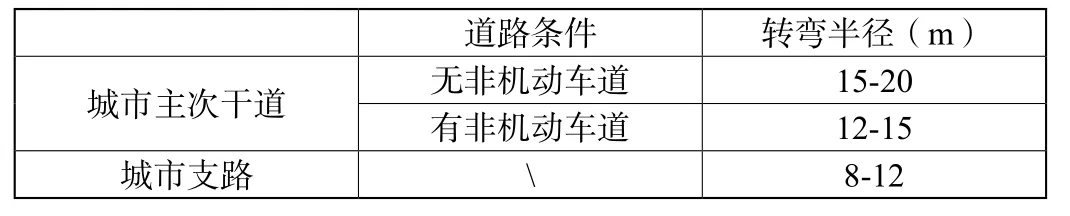

笔者对照了多个城市的转弯半径要求,同时参考《城市道路平面交叉口机动车转弯半径的取值研究》[2]推演结果,提出转弯半径建议值(如下表)。

表1 道路转弯半径建议值

(2)合理确定道路空间,部分商业街区和居住街区可适度减小机动车道宽度。目前我国采用的机动车道宽度多为3.5米与3.75米,没有详细的分级。参考国外以及香港、台湾的设计要求,我国城市次干道与支路的标准略高。所以建议在一些商业、居住街道,人流量非常大的区域,可适度将车道宽度减少至3米,路口进口道可进一步减少至2.75米。这样可以拓宽人行的宽度,同时无形中降低机动车的速度,提高安全性。

表2 车行道宽度对比

(3)为行人提供安全便利的过街条件。根据需求确定过街设施,保证就近过街。鼓励城市道路两侧的建筑互联互通,通过连廊或者地下通道的形式构建立交步行系统。行人过街信号灯周期不宜过长,绿灯时间应该考虑行动不便的人的过街需求。同时,在没有信号灯的路口也应保障人行的权利。如湘潭市在没有信号灯的斑马线区域设置“礼让行人”的标志以及监控系统,不“礼让行人”的车辆会在微信公众号以及微博上进行公示,并处以罚款。

2.2 舒适街道

街道强调“以人为本”,应该充分考虑人的感受。所有的规划设计的体验者是人,应该以人的视角与需求来强调设计要求,而不是“图面效果”或“鸟瞰效果”。

(1)塑造尺度宜人的街道空间。建筑退让城市道路的距离一般根据建筑高度与道路宽度综合确定,各个城市都有其退让标准,但整体控制的尺度较大。过大的退让不利于活动的开展,导致很多道路行人寥寥无几;空间过度空旷、冬夏两季非常不舒适。很多国际大都市,包括高层密集区都没有这样大的退让尺度,有的甚至是紧挨人行道建设。

连续街道界面高度宜在15~24米之间,建筑与道路的高宽比在1.5:1至1:2之间较为宜人,商业街道可适度紧凑,较窄的商业街道高宽度比可达到3:1;交通街道两侧可适度开敞,高宽比宜控制在1:1至1:2之间。

(2)街道设施便利舒适。街道设计应考虑人的步行体验,如林荫道夏日遮阳、冬日保暖。商业街道、生活服务街道和综合街道鼓励设置骑楼、挑檐,为行人和机动车遮风挡雨。沿街适当设置公共座椅,为行人提供停留与休息的空间,公共座椅可以结合行道树考虑。

2.3 活力街道

由“道路”变为“街道”非常重要的一点就是,交通功能转变为复合功能,“行走”的道路变为“行走+交往”的街道。街道必须能促进社区生活与经济繁荣,重视人们在其中的交往与社会活动,形成极具活力的公共开放空间。

(1)满足基本生活服务需求。街道是市民生活的基础公共空间,应满足日常生活服务的需求。街道需要布局商店、农贸市场、餐厅等生活服务设施,在步行五分钟之内满足日常生活需求,形成“五分钟生活圈”。“五分钟生活圈”包括步行五分钟(400m)内达绿地、便利店、幼儿园等公共服务;自行车五分钟(1000m)内可达城市公园、大型超市、电影院等居住区及城市级设施。

(2)“道路红线”向“街道空间”转变。街道于沿街建筑物共同构成了街道空间,仅对道路红线范围内进行管控,导致两侧建筑与道路不相协调。将道路两厢建筑与道路统一设计,能合理利用建筑退让空间,形成整体的街区环境,带动人—街道—建筑的互动,提高街区的活力。

图1 街道空间利用示意

(3)创造交往空间。在满足行人步行空间的前提下,可提供停留闲聊及交往的空间;允许商业街道、生活服务街道和综合性街道沿街商户在建筑退让范围内设置公共座椅及餐饮设施以及临时性商铺展示等。街道沿线设置街边广场绿地,形成休憩节点,丰富空间体验。如上海大学路两侧允许咖啡厅设置座椅,给市民提供了良好的交流空间,深受大学生的欢迎。

2.4 绿色街道

绿地是道路系统的重要组成部分,其控制与设计必须与道路的需要相协调,保证其功能的发挥。

(1)打造舒适、美观的林荫道。行道树的种植非常重要,应在有条件的街道连续种植高大乔木,形成林荫道,提升慢行交通的空间品质。树种的选择必须因地制宜,需要综合考虑植物抗逆性、适应性和降噪除尘能力。

(2)合理的绿化设计。道路绿化控制带不是设置得越多、越宽就越好,因为绿化控制带形成了人行道与两侧建筑之间的阻隔,使建筑缺少一种“临街感”,进而缺少活力。笔者建议,除了部分功能需要(如快速路绿化控制),可以尽量少的设置这些固定呆板的绿化隔离,而是灵动地形成一个个街头绿地、口袋公园,既保证了绿量、避免了道路与建筑之间隔绝,同时为市民提供了优质的绿化空间。

2.5 文化街道

街道是城市外部形象的重要载体,人们通过街道的空间与形象来认识城市,街道所体现的风貌、特色、文化与魅力是整个城市无形而无价的资产。街道设计应该做到精细化、特色化、内涵化与艺术化,才能彰显特色、沉淀文化、留住历史。应注意地面铺装、街道家具与其他环境设施设计注意细节的打造;街道设计允许共性和个性有机结合。城市建成区历史道路改建时,应挖掘、尊重与彰显道路与地区历史空间特征与人文特质。历史风貌街道新建建筑应与历史建筑相协调,延续空间界面特征。

2.6 智慧街道

鼓励街道“智能化”改造,提高服务水平与质量。

智慧出行辅助:普及智能公交、智能慢行,促进智慧出行,提供具有时效性的公共交通信息。

智能设施:对公交车站、指示牌等设置进行智能化改造。应用感应式人行道路灯,对移动的行人提供有针对性的光照,没有行人通过时保持熄灭状态。

智能交互:设置信息交互系统,促进街道智慧转型。

3 结束语

“以车为本”的道路回归到“以人为本”的街道是道路设计的重大变革,是单一的道路工程设计向综合的街道空间设计的转变。对道路的安全、舒适、活力、绿色、文化与智慧六个方面进行优化与提升,才能推动“人性化”街道的复兴。而实现街道复兴,对建立城市慢行系统、统筹空间资源、提升城市品质、促进经济繁荣具有非常重要的战略意义。