琴与酒

——林友仁印象

2018-10-15张振涛

张振涛

中国艺术研究院

小仲马拿着自己的成名作《茶花女》向父亲大仲马显摆:“我的代表作一点不次于你的代表作。”大仲马笑着说:“我的代表作就是你!”我向林友仁询问他的代表作时,他也这么笑着回答:“林晨是我的代表作!”

认识林友仁,是因为他的女儿林晨。我们是中国音乐研究所的同事,与林友仁的几次交往,基本都是因为林晨。后来我与林晨做了一件壮举,共同编辑两百多万字的《琴学六十年论文集》(上下卷)。项目始于研究生院放假布置作业。假期让学生做点什么,既能锻炼文献学功夫,又能作为资料加以利用?于是,就有了把中国音乐研究所的琴学资料整理出来的想法。我布置每位研究生回家录入部分《今虞琴刊》,待其出版。学生交回作业时,就想到编辑成书。再后来,更想到把1949年以后的琴学文论汇集起来一同出版的事。此事交给林晨,她踏踏实实,整理成书,厚厚两大本,基本反映了六十年间的琴学成就。

话说回来,林友仁的代表作不光有林晨,还有《雪夜闻钟》。1998年,林友仁访问英国,由钟思第(Stephen Jones)推荐,在Nimbus工作室录制了一张名为Music for the Qin Zither Lin You Ren

(林友仁的琴乐)专辑,两年后出版。2011年再由中国唱片社以《雪夜闻钟》为名,在中国出版。林晨在“后记”中介绍,父亲嗜酒,钟思第特意告诉录音师,从伦敦唐人街买一坛花雕酒,让他边喝边弹。如醉如痴,半仙半神,是他弹琴的最佳状态。进入此境,手指头动起来,人就不见了,琴也不见了,只剩下一个诉说的生命体,典雅又醉痴。这张唱片成为林友仁最钟爱的专辑,是真正的代表作。如果没有钟思第举荐,没有了解林友仁于什么状态下弹得最好的前期准备,就不会有抚琴者最满意的代表作。“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”(杜甫写李白)林友仁也是没有酒便不能弹琴,或者弹不到最佳状态的“酒仙”,像尼采《悲剧的诞生》中描述的醉意狂欢。这种状态,合乎艺术的终极天性。

2015年,我在香港城市大学参加古琴会议,遇到林友仁。餐桌上主人不给客人备酒,这可难为了天天离不开酒的林友仁。好在有道菜“醉虾”。活蹦乱跳的虾,扣在盘子里,倒上酒,蹦跶一会,就醉过去了。这是广东人吃活虾的办法。林友仁感兴趣的不是虾,是盘子里的酒。待我们差不多把虾吃完了,他急不可耐,端起盘子,把酒倒进碗里。我坐在旁边,看着他一脸焦虑的表情,待一口酒下肚,渐渐舒缓的过程,不觉道:真是嗜酒如命!

林友仁所弹的琴,据说有一千多年的历史了。英国广播公司的人问他,是不是因为年头才如此选择。他回答得很简单:“不是因为古老,是因为能弹出自己的心情。仅此而已。”

天知道什么时候琴有了天价。“使用价值和价值论”无法解释。斫琴家和制造过程,讲起来并不复杂,却越传越玄乎。但艺术品往往就是这样,讲不清楚道理。一栋房子可以论价,一部汽车可以论价,“音色”怎么论价?一把小提琴,经过斯特迪瓦里之手;一张古琴,经过唐代雷氏之手,便宛若仙音。杰出匠人,点石成金。他们依靠自己的生命直觉,把没有灵魂的木头变成“有灵魂的木头”(刘德海语),让这些木头疙瘩,唱出了难以言喻的生命之歌。更进一步,“有灵魂的木头”到了不论价钱的琴家手里,更是超出了经济学“所需必要劳动时间”的“硬道理”,把纯粹音质变为《雪夜闻钟》。

中国艺术研究院音乐研究所原来的乐器陈列室有间“知音堂”,专门陈列古琴,位于新源里西一楼四楼,朝向“机场路”一面。集名人书法、琴器于一体的“知音堂”,分外宁静。当年拮据,连展柜也买不起。那些柜子是香港琴友沈兴顺捐助的。整整一面墙,摆放各式各样的琴:仲尼式、落霞式、蕉叶式、宝袭式……一束灯光让七弦琴发出深幽反光,如千艘航船汇聚于灯火阑珊。想想吧,那是些什么人弹过的琴呀?一代琴圣管平湖弹过的!一代琴学领袖查阜西弹过的!抱在怀中,略一勾拨,清越满心,声殷如谷。想一想面前的“九霄环珮”是什么琴呀?刻着苏东坡的题诗、黄庭坚的题字!这意味着握着如椽大笔写下“大江东去浪淘尽千古风流人物”苏东坡的手,在琴面上重重划过;这意味着端着徽毫写下“朱弦已为佳人绝”黄庭坚的手,在琴板上轻轻略过。两双放射出千古光华、美好词章的手,曾在这张琴面上弹拨过怎样的音节?!

住在音乐研究所的人知道,每每晚上,乐器大厅会发出莫名其妙的动静。到底是空无一人的大厅如鬼魅一般,还是不甘寂寞的“乐神”跳出来自娱自乐、喋喋不休?每件乐器都有段故事,经历过惊涛骇浪,星雨沙河,因而耐不住寂寞,要出来说说哪些前尘旧事。

2012年,中国艺术研究院在国家大剧院举办了一个小规模“古琴展”,豪华空间,令人羡慕。展品体现了布展者的专业素养。开幕式上,林晨演奏了琴曲,那双像国家大剧院门口广告牌上的女演员一样温暖的眼睛,安静地俯视手下的徽弦。

中国艺术研究院古琴陈列室

古琴(云泉)落霞式年代:明通长:128.5厘米 额宽:14厘米肩宽:18.5厘米 尾宽:13厘米 厚:4.8厘米中国艺术研究院馆藏(刘晓辉摄)

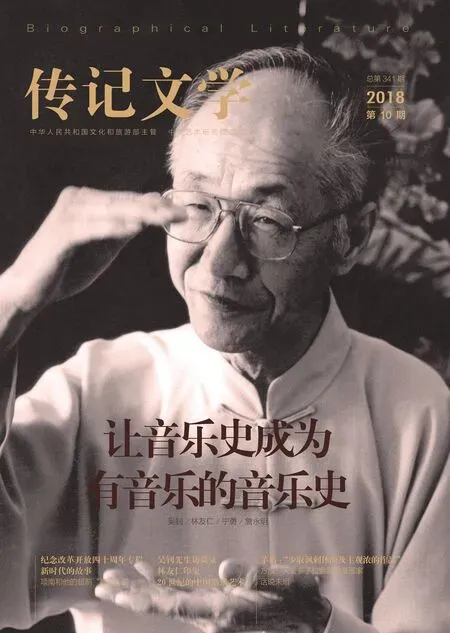

林友仁先生

后来看到柴静写的关于林友仁的文章《绝响》,十分喜欢,道出音乐界外的听者心声。文中谈到,她本是不相信“古琴用来修身养性”之类的玄谈的人,甚至认为古琴有点“装”。让她改变态度的是林友仁。那段文字十分精彩,不妨一阅。

众人稠坐,吵得很,老头目不旁逸,只顾吃黄豆、喝酒。到了台上,黑暗里琴声一起,谁都不说话了。心里一坨坨不知道多少年的死疙瘩,被震松了。恐惧一波一波,不知所措,可是琴声不饶人,一步步紧逼,听到最紧要处,眼泪砸在胳膊上。一抬眼,离得太近了,酒气扑人,老头老泪含着,在灯底下晶光四射。

普通人愿意把一件事物的魅力,对接到具体个体上,把抽象还原为鲜活。柴静的描写就是如此。她把琴学精神与一位琴人对接。这位琴家,不披唐装,不蓄长髯,不玩概念,不显深奥,不扮精英,动作平稳,态度谦恭,却把“心里一坨坨不知道多少年的死疙瘩”“震松了”!真实有力。

音乐学界的人写不出这种神态,不是有意求不似,是做不到,不能写似耳。不像柴静,可以把音乐学人描述不到的地方,随手抛出。

林友仁解释:“他们只看到古琴是一种道器,但它首先是音乐。”他的琴不用来取悦人。陶弘景《诏问山中何所有赋诗以答》:“山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持寄君。”林友仁留下了不多的琴声和著述,丝丝缕缕,传承琴艺。

今天,大多数人知道,应该了解一点琴学知识,了解一点琴家和琴曲。这些,跟懂不懂音乐没关系。就算不知道琴家、琴曲,也不妨听听故事,不仅可以认识琴学,也可以认识文化。文人音乐的价值没有谁能否认。认识琴人,音乐就不止音乐了,懂音乐的路也简单了。所以,了解琴人,挺有趣。