小秦岭华山和文峪岩体成金潜力异同分析:来自锆石群形态标型的证据

2018-10-12温子豪李胜荣袁茂文智泽亚李士胜

温子豪,李胜荣,2*,袁茂文,智泽亚,李士胜

(1.中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院,北京 100083;2.中国地质大学(北京) 地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京 100083)

0 引 言

小秦岭位于华北克拉通南缘,是中国著名的金成矿区。目前,该区已发现金矿床40余个,勘探含金石英脉1 200余条,探明黄金工业储量约400 t,远景储量800~1 000 t,成为中国仅次于胶东金矿区的第二大黄金产地[1-2]。小秦岭金矿田内最发育的侵入岩是燕山期花岗岩类,其中文峪和华山黑云二长花岗岩出露面积分别为65 km2和130 km2,两者具有极为相似的矿物组合和化学成分[3-4]。不同规模的金矿床散布在燕山期花岗岩周边的太华群变质岩系中,在该区东桐峪、文峪、杨砦峪和东川岩体的周边已发现10余个大型和超大型石英脉型金矿床[2]。从野外直观来看,文峪岩体周边相比华山岩体分布着更多金矿床。此外,流体包裹体盐度和温度测试显示金矿的空间分布与岩体密切相关[5],这两个岩体的岩浆起源和演化机制是否具有差异性,是分析判别华山岩体是否具有与文峪岩体相似成金潜力的关键科学问题。

以往对华山和文峪岩体的研究主要集中在年代学、岩石地球化学和同位素等方面。华山岩体中部粗粒黑云二长花岗岩和边部中细粒黑云二长花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄分别为(142.6±1.4)Ma和(140.1±1.2)Ma[6];文峪岩体SHRIMP锆石U-Pb年龄为(138.4±2.5)Ma[7]。两个岩体的地球化学特征具有相似性,都属于高硅富碱的弱过铝质高钾钙碱型花岗岩,富集轻稀土元素,亏损重稀土元素,显示高Sr、低Y含量的埃达克质花岗岩特征。华山和文峪岩体εHf(t)值(年龄t的εHf值)分别介于-26~-16和-20~-12,两阶段Hf模式年龄分别为2.3~2.9 Ga和2.0~2.4 Ga[1,8]。这些地球化学研究指示本区燕山期花岗岩的岩浆源于新太古宙太华群的重熔,岩体形成过程中有幔源组分的参与。

本文采用岩相学和锆石形态标型方法,通过对锆石形态的观察统计和相关计算,试图反演华山和文峪岩体的岩浆演化过程及其物理化学条件的变化,在为小秦岭地区岩浆活动研究提供新证据的同时探讨两个岩体成金潜力的异同。

1 区域地质概况

小秦岭位于华北克拉通南缘,西起陕西华山,东至河南灵宝—朱阳盆地西北缘,北以近EW向的太要—故县断裂带为限,南以巡马道—小河断裂带为界,呈不规则带状[1,9-11]。本区下基底由阜平期侵入的TTG岩系变质形成的新太古界太华群片麻岩和片麻状花岗岩构成;上基底是五台期稳定沉积后变质形成的变粒岩、浅粒岩和各类片麻岩,燕山期形成了与金矿成因密切相关的花岗岩[12]。燕山期形成的老牛山、华山、文峪和娘娘山岩体的规模由大到小、自西向东地分布在太华群基底之上。区域构造以近EW向的褶皱和断层为主(图1)。

图件引自文献[6]图1 小秦岭区域地质简图Fig.1 Regional Geological Map of Xiaoqinling

2 样品采集及分析方法

华山岩体的样品取自202省道开凿面,自北向南穿过华山岩体边缘相中细粒黑云二长花岗岩(样品HS-2)和中间相粗粒黑云二长花岗岩(样品HS-6)。文峪岩体的样品取自亚武当景区内的花岗岩开凿面,对岩体中间相粗粒黑云二长花岗岩(样品WY-5)进行取样。

在野外用捡块法获取样品,锆石单矿物的筛选和岩石薄片的制作由河北省廊坊市诚信地质服务有限公司完成。对于锆石单矿物的筛选,在光学显微镜观察的基础上,尽量保持锆石晶体形态完好的条件下将样品粉碎至60目(孔径0.25 mm),之后利用锆石比重的特点进行淘洗,并用矿物介电分选仪进行磁选,最后在双目镜下将锆石挑选出来。为了便于观察,将锆石单矿物均匀置于黑色卡纸上,并放置在体视显微镜和偏光显微镜下进行形态的观察与统计。单矿物和岩石薄片的观察在中国地质大学(北京)矿物标型实验室进行,体视显微镜型号为LEICA S8APO,偏光显微镜型号为OLYMPUS DP74。

3 岩相学特征

华山岩体边缘相中细粒黑云二长花岗岩采于太华群片麻岩与华山岩体接触带(34°30′56.58″N,109°57′36.55″E)。岩石样品[图2(a)]呈灰白色,具块状构造和细粒结构,主要矿物有微斜长石(体积分数为30%~35%)、斜长石(35%~40%)、石英(20%~25%)、黑云母(5%),副矿物主要有锆石、磷灰石、磁铁矿、榍石等。微斜长石呈浅灰色自形—半自形板状,粒度为2~4 mm,可见格子双晶[图2(b)、(c)];斜长石呈浅灰色他形板状,以更长石和中长石为主,粒度为1~2 mm,可见卡斯巴双晶[图2(b)]、聚片双晶及韵律环带[图2(c)],部分斜长石核部被绢云母化;石英呈无色他形粒状,粒度为0.5~1.0 mm;黑云母呈褐绿色半自形—他形鳞片状,粒度为0.5~1.0 mm。副矿物锆石多以独立的他形颗粒存在于其他矿物粒间,而以包裹体形式存在的锆石多为自形晶。

华山岩体中间相粗粒黑云二长花岗岩采于岩体中部(34°28′53.29″N,109°57′57.75″E)。岩石样品[图2(d)]呈灰白色,具块状构造和粗粒结构,主要矿物有微斜长石(体积分数为35%~40%)、斜长石(35%~40%)、石英(25%~30%)、黑云母(3%),副矿物主要有锆石、磷灰石、磁铁矿、榍石、金红石等。微斜长石呈浅灰色自形—半自形板状,粒度为0.5~3.0 mm,可见格子双晶[图2(e)];斜长石呈浅灰色半自形板状,以更长石和中长石为主,粒度为1.0~3.5 mm,可见聚片双晶、卡斯巴双晶和斜长石的韵律环带,部分斜长石的核部被白云母化和碳酸盐化[图2(e)、(f)];石英呈无色半自形—他形粒状,粒度为1~4 mm;黑云母呈褐绿色自形—半自形鳞片状,粒度为0.3~1.0 mm。副矿物锆石多以独立的他形颗粒存在于其他矿物粒间,而以包裹体形式存在的锆石多为自形晶。

文峪岩体中间相粗粒黑云二长花岗岩采于岩体中部(34°30′05.15″N,110°25′56.79″E)。岩石样品[图2(g)]呈灰白色,具块状构造和粗粒结构,主要矿物有微斜长石(体积分数为35%~40%)、斜长石(30%~35%)、石英(25%~30%)、黑云母(2%),副矿物主要有锆石、磷灰石、磁铁矿、榍石、金红石等。微斜长石呈浅灰色自形—半自形板状,粒度为2~6 mm,可见格子双晶[图2(h)];斜长石呈浅灰色半自形板状,以更长石和中长石为主,粒度为1~4 mm,可见聚片双晶和斜长石的韵律环带,有部分出现碳酸盐化[图2(h)、(i)];石英呈无色半自形—他形粒状,粒度为0.5~5.0 mm;黑云母呈暗绿色半自形—他形鳞片状,粒度为0.3~1.0 mm。副矿物锆石多以独立的他形颗粒存在于其他矿物粒间,而以包裹体形式存在的锆石多为自形晶。

在野外实地观察过程中,华山岩体中发现了少量的暗色微晶包体(MME),形态不规则,粒度为几厘米。在文峪岩体的观察剖面上发现了更多的暗色微晶包体,形态呈雨滴状、透镜状,粒度在几厘米到十几厘米。这暗示文峪岩体相比华山岩体在形成过程中有更多幔源组分的参与。

4 锆石形态特征

锆石为岛状硅酸盐四方晶系,对称型为复四方双锥晶类(L44L25PC),具四方体心格子结构;锆石常呈无色或黄、褐、紫、蓝、绿、灰等色;锆石为玻璃至金刚光泽,断口油脂光泽,呈透明至半透明状;其硬度为7.5~8.0[13]。锆石晶形常出现柱面{100}、{110},锥面{101}、{211}和{301},是柱体和锥体的聚形,天然锆石也可见{100}+{110}柱面和{101}+{211}双锥面。

4.1 锆石形态特征统计

岩浆期的锆石可分为早、中、晚3个阶段:早阶段形成的锆石多被熔蚀成椭圆状,这种锆石数量较少;中阶段形成的锆石呈自形晶,主要被包裹于暗色矿物中或成独立的连生体;晚阶段锆石出现在浅色造岩矿物中,有时具环带结构,但不成连生体[14]。在偏光显微镜下对岩石薄片中的锆石进行观察,发现样品HS-6和WY-2中的锆石基本上都呈自形,偶有连生体,属于中—晚阶段形成,其中以晚阶段形成的锆石居多;而样品HS-2中的锆石数量少,有的颗粒边部被熔蚀成椭圆状,呈半自形—自形,应为早—中阶段形成。

岩浆锆石通常为半自形—自形,粒度为20~250 μm[15]。锆石的长宽比可以反映岩浆的结晶环境,一般情况下,岩浆岩中锆石的长宽比在基性岩中为4~5,在碱性岩中一般为2左右或小于2[16]。本文分别选取华山岩体边缘相中细粒黑云二长花岗岩(样品HS-2)、中间相粗粒黑云二长花岗岩(样品HS-6)和文峪岩体中间相粗粒黑云二长花岗岩(样品WY-2)中各100颗锆石单矿物,在体视显微镜下进行粒度统计和形态观察。结果表明:样品HS-2中锆石粒度都很小,为30~100 μm,长宽比集中在1.2∶1.0~2.5∶1.0,其中黄褐色颗粒占10%~15%,且有部分锆石边缘也呈现黄褐色;样品HS-6中锆石粒度较大,为80~240 μm,长宽比集中在1.5∶1.0~3.0∶1.0,偶见黄褐色颗粒;样品WY-5中锆石无色透明,呈自形,粒度为60~200 μm,长宽比集中在1.3∶1.0~3.0∶1.0。

对锆石形态进行观察和分类的过程中,常将法国学者Pupin提出的锆石群形态温度指数-碱度指数图解(图3)[17]作为锆石形态分类的依据。图3横坐标表示锆石形成环境的碱度指数(IA),纵坐标表示锆石形成环境的温度指数(IT)。碱度指数变大的方向指示结晶环境由富铝向富碱变化,温度指数变大的方向指示结晶环境由低温向高温变化。Pupin锆石形态分类中包括16种主型、66种亚型。主型是由0、1或2个柱面({100}、{110})与3个锥面({101}、{211}、{301}中的一个或{101}+{211})结合,因此,不同的锆石主型和亚型就对应着锆石形成时不同的碱度和温度条件。其中,S型是内生和外生岩石中出现最多的一种习性,它包括25种亚型,构成了图3主体部分,其他主型排列在它的周围。

本文分别随机观察各100颗来自华山岩体的样品HS-2、HS-6和文峪岩体的样品WY-5中的锆石单矿物(图4),并按Pupin锆石形态类型进行分类和统计,将统计结果标定在Pupin锆石群形态分布统计图上(图5)。各个亚型区里的每个小点代表100粒锆石统计中该亚型出现一次。

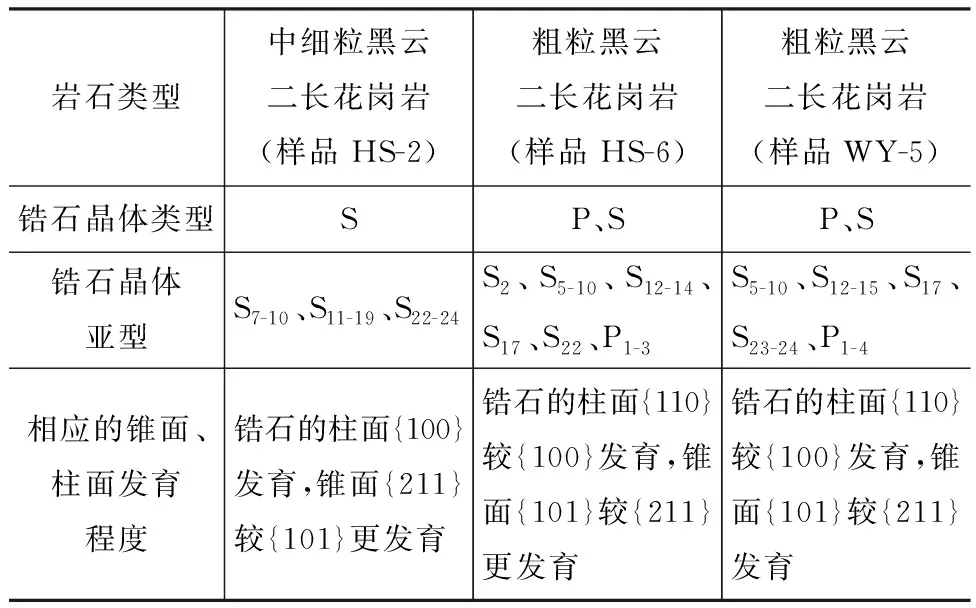

观察3个样品中出现的锆石晶体类型、亚型以及柱面和锥面的发育情况,把得到的结果制表整理(表1)。

表1 华山和文峪岩体锆石晶体主要类型Tab.1 Main Types of Zircon Crystal of Huashan and Wenyu Plutons

4.2 锆石群的平均指数和标型群演化势的计算

式中:nIT和nIA为每一个温度指数和碱度指数各自出现的频率,∑nIT=∑nIA=1。

图件引自文献[17]图3 锆石群形态温度指数-碱度指数图解Fig.3 Diagram of Temperature Index-alkalinity Index of Zircon Morphology

图4 透射光下锆石形态Fig.4 Zircon Morphology Under Transmitted Light

图5 华山和文峪岩体锆石群形态分布统计图Fig.5 Statistical Diagrams of Zircon Morphological Distribution of Huashan and Wenyu Plutons

在锆石群形态分布统计图(图5)的基础上,经式(1)、(2)计算,华山岩体中细粒黑云二长花岗岩平均温度指数和平均碱度指数分别为539、383,华山岩体粗粒黑云二长花岗岩分别为402、481,文峪岩体粗粒黑云二长花岗岩分别为429、527。将这三者的锆石群平均点分别投影在图6上,结果均落于混合源钙碱性系列花岗岩区。

锆石标型群演化势(Typological Evolution Trend,TET)可以反映岩浆的演化趋势。制作标型群演化势曲线时,先计算图5中每一行温度指数的平均碱度指数(表2),然后将各行的平均值连成一条折线,得到的折线轨迹和方向就是标型群演化势曲线(图7)[19,23]。

壳源或以壳源为主的花岗岩:1为铝质浅色花岗岩;2为原地二长花岗岩和花岗闪长岩;3为侵入的铝质二长花岗岩和花岗闪长岩。混合源花岗岩:4a、4b、4c为混合源钙碱性系列花岗岩;5为亚碱性系列花岗岩。以幔源或幔源为主的花岗岩:6为幔源碱性系列花岗岩;7为拉斑玄武岩系列花岗岩。Mu为白云母;Mu虚线为白云母花岗岩线(IT<450);Ch为超变质重熔成因的紫苏花岗岩。图件引自文献[17]图6 不同成因类型花岗岩中锆石平均点及标型群演化势分布Fig.6 Distribution of Average Points of Zircon and Typological Evolution Trend for Different Genetic Types of Granites

将表2中的数据投点在图7中。从标型群演化势曲线可以看出:华山和文峪岩体3个样品的源区均位于Ⅳ区,且3个样品的源区都接近变质源区。华山岩体中细粒黑云二长花岗岩和粗粒黑云二长花岗岩在高温区域表现出近乎一致的演化过程:二者的锆石标型群演化势在750 ℃~850 ℃从Ⅳ区向Ⅲ区偏折,岩浆碱度降低;在650 ℃~750 ℃向Ⅴ区偏折,岩浆碱度增加。华山岩体中细粒黑云二长花岗岩在700 ℃时在Ⅳ区内停止,此时碱度为456;华山岩体粗粒黑云二长花岗岩最终达到Ⅴ区,碱度指数较高,为617;文峪岩体粗粒黑云二长花岗岩表现出与华山岩体粗粒黑云二长花岗岩类似趋势,整体上更偏碱性,在750 ℃~850 ℃向碱度降低的方向偏折,但始终位于Ⅳ区,在650 ℃~750 ℃向V区偏折,最终达到Ⅴ区,此时碱度指数最高,为669。

表2 不同温度指数对应的平均碱度指数Tab.2 Mean Alkalinity Indexes Corresponding to Different Temperature Indexes

Ⅰ为壳源区铝质浅色花岗岩;Ⅱ为壳源区原地斑状花岗岩和花岗闪长岩;Ⅲ为壳源区侵入的铝质斑状花岗岩和花岗闪长岩;Ⅳ为混合源区钙碱性花岗岩;Ⅴ为混合源-幔源区次碱性花岗岩幔源花岗岩;Ⅵ为幔源区碱性花岗岩;Ⅶ为变质源区大陆拉斑玄武岩系列花岗岩;Mu虚线上和下分别为低温区和高温区;图件引自文献[23]图7 锆石标型群演化势曲线Fig.7 Curve of Zircon Typological Evolution Trend

5 讨 论

5.1 岩浆混合作用

综合野外地质调查、镜下观察、锆石群形态统计和计算的成果,可以认为华山和文峪岩体形成过程中均经历了一定程度的岩浆混合作用。

暗色微晶包体是高温、低黏度的铁镁质岩浆在低温、高黏度的长英质岩浆中快速冷凝形成的,二者的主量元素尚未达到均一化程度[24],因此,暗色微晶包体被认为是指示岩浆混合作用的野外标志[25-26]。华山岩体踏勘途中,断裂形成的河道两侧岩体和河道内花岗岩上观察到暗色微晶包体,但数量较少。在文峪岩体中发现了更多的暗色微晶包体,尺寸更大(图8)。有些暗色微晶包体还具有淬冷边,这表明两个岩体的形成有铁镁质幔源成分的混入,并且文峪岩体发生的岩浆混合作用程度要高一些。

图8 华山和文峪岩体暗色微晶包体Fig.8 Mafic Microgranular Enclaves in Huashan and Wenyu Plutons

对3个样品中锆石群的平均温度指数和平均碱度指数计算后,发现它们均落于混合源钙碱性系列花岗岩区。Pupin指出这一成因系列的花岗岩常呈复式岩体,并都有含量不等的暗色微晶包体[17],这与野外观察到的现象一致,说明华山和文峪岩体的形成均有幔源组分的参与。

5.2 岩浆演化过程和物理化学条件

根据锆石群形态分布统计图(图5)中的分布和锆石标型群演化势曲线(图7),可分析判断形成华山和文峪岩体的岩浆在其演化过程中化学成分的变化。

锆石形态的定性研究中,最常用的方法是Pupin提出的锆石群形态分类法[17],其中影响锆石群分布及演化的主要因素有:①结晶环境的化学特征对锆石锥面的发生和相对发育状况起主导作用,在过铝介质中,锆石的{211}锥面发育,在过碱质介质中,锆石的{101}锥面发育;②结晶环境的温度变化对锆石柱面的相对发育程度起主导作用,结晶环境的温度越高,柱面{100}越发育,结晶环境的温度越低,柱面{110}越发育;③水对岩浆中锆石的结晶温度影响较大,在贫水的岩浆中,锆石只在岩浆早期阶段结晶,而在富水的岩浆中,锆石的结晶作用从岩浆早期开始,可以一直持续到岩浆后期形成富含U、Th、Y等微量元素的水锆石才结束[14,17,21-22]。

从表1可以看出:整体结晶环境温度较高的华山岩体中细粒黑云二长花岗岩锆石的{211}锥面和{100}柱面较发育;整体结晶环境温度较低的华山和文峪岩体粗粒黑云二长花岗岩锆石的{101}锥面和{110}柱面较发育。这指示锆石的结晶环境是从高温富铝向低温富碱变化。

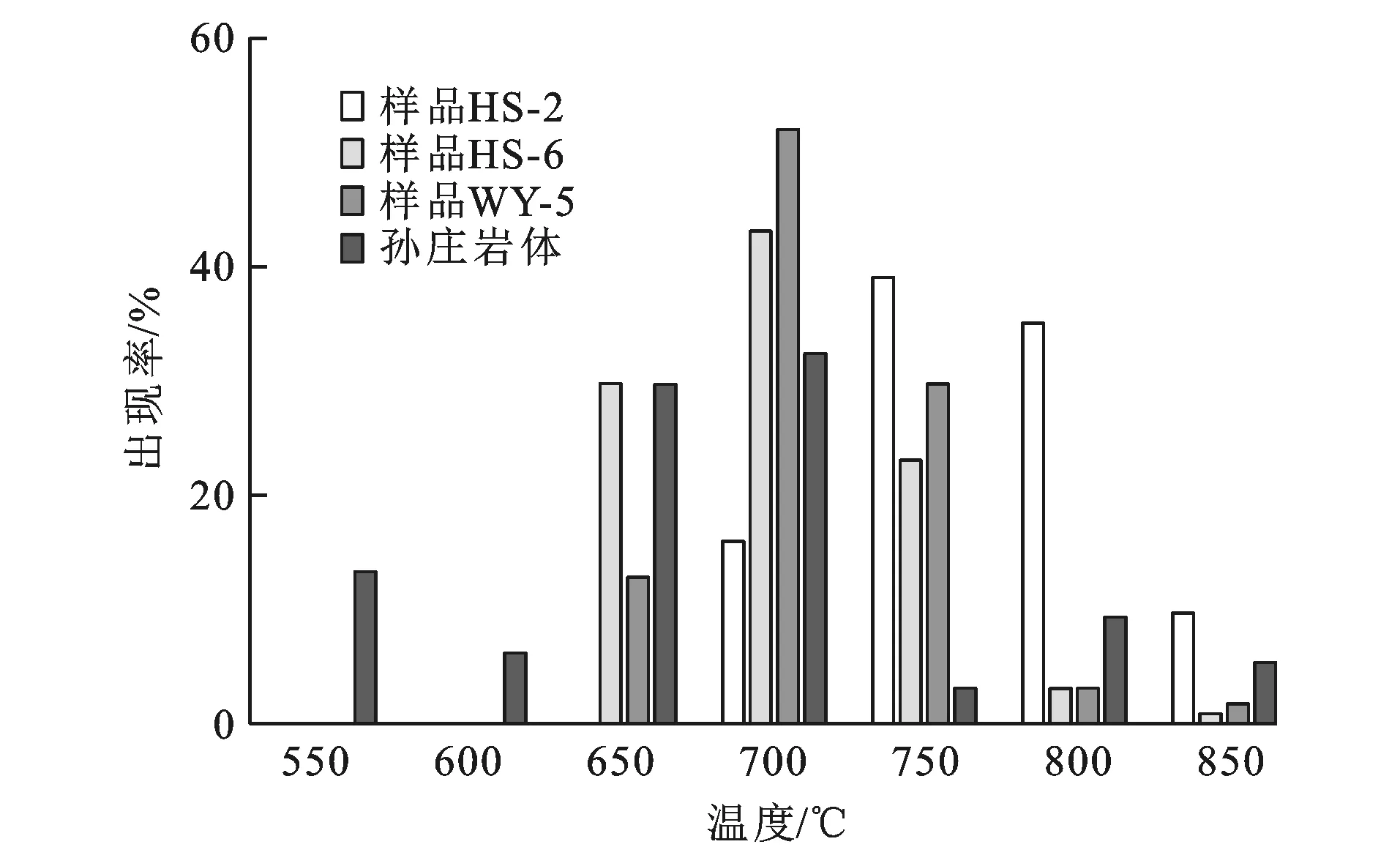

孙庄岩体数据引自文献[27]、[28]图9 锆石群形态类型出现率-温度图解Fig.9 Diagram of Typological Occurrenceal Rate-temperature for Zircon Morphology

液相线温度是指物体开始由液态变为固态的最高温度,锆石开始由熔融态向晶体形态转变。根据锆石群形态分布统计图(图5)和出现率-温度图解(图9)综合判定,3个样品的液相线温度均为850 ℃。样品WY-5锆石的结晶温度为850 ℃→650 ℃,主体结晶温度为750 ℃→650 ℃,主体锆石晶出率为96%。样品HS-6锆石与样品WY-5锆石几乎一致,样品HS-6锆石的结晶温度为850 ℃→650 ℃,主体结晶温度为750 ℃→650 ℃,主体锆石晶出率为97%。由此可见,750 ℃→650 ℃是样品HS-6与WY-5锆石最有利的结晶区间,这与岩浆上升、温压降低、水分在750 ℃→650 ℃内大量集中有关[14,17-22]。样品HS-2锆石的结晶温度为850 ℃→700 ℃,主体结晶温度为800 ℃→750 ℃,主体锆石晶出率为74%。由此可见,华山岩体边缘相锆石较之中心相锆石的主体结晶温度偏高,晶出率较低,而中心相锆石与文峪岩体的中心相锆石几乎一致。

与晋东北义兴寨矿区的孙庄二长闪长岩中的锆石形态标型[27-28]进行对比(图9)。从图9可以看出,孙庄岩体锆石大规模结晶温度为700 ℃→650 ℃,与华山和文峪岩体的粗粒黑云二长花岗岩相似,说明形成它们的岩浆在750 ℃→650 ℃均富水,水分在浅部较低温度下大量集中,对以后的矿化是有利的[14,17-22]。此外,孙庄岩体锆石反映的结晶温度为850 ℃→550 ℃,与华山和文峪岩体一样经历了较长的结晶过程,最终向低温富碱的方向演化,这反映它们可能经历了相似的物理化学过程。

华山岩体中细粒黑云二长花岗岩标型群演化势曲线短(图7),温度跨度低,显示在较高温度下快速结晶,因此,颗粒也较小,其标型群演化势曲线在750 ℃→700 ℃向右偏折,具有向碱度增高的岩浆演化趋势。华山岩体粗粒黑云二长花岗岩标型群演化势曲线长(图7),显示岩浆结晶缓慢,锆石晶出时域长,颗粒较大,其标型群演化势曲线在850 ℃→750 ℃明显向左倾斜,碱度指数不断降低,这与中酸性斜长石大量晶出有关。因其中Ca属碱土金属,Na属碱金属,且其中Na远大于Ca,故Na大量晶出后使岩浆碱度降低。Na大量晶出后又使铁镁等暗色矿物组分与水含量相对升高,750 ℃前后有大量含水硅酸盐黑云母与角闪石相继析出,这导致岩浆水分减少,暗色组分含量相对降低,浅色组分含量相对升高[14,19],因此,标型群演化势曲线在750 ℃→650 ℃向右倾斜,显示岩浆碱度升高。文峪岩体粗粒黑云二长花岗岩也表现出相似的演化趋势,不过相比华山岩体粗粒黑云二长花岗岩表现出幔源岩浆混合程度和碱度更高。

华山和文峪岩体粗粒黑云二长花岗岩标型群演化势曲线显示,初始的锆石群平均碱度指数相近,分别为400和450,它们的原生岩浆均起源于混合源。这表明它们岩浆起源的机制可能为幔源岩浆的底侵触发深部地壳(基底)岩石重熔,形成混源岩浆。之后,标型群演化势曲线随着温度降低的演化过程,它们的锆石群平均碱度指数逐渐增高,最终到达Ⅴ区,分别为617和669。这表明混源岩浆在之后的上升运移过程中伴随着岩浆结晶分异作用。

5.3 华山和文峪岩体成金潜力异同

华山和文峪岩体均位于太华群基底上,相距不远且都形成于燕山期,其岩体中心相锆石U-Pb年龄分别为(142.6±1.4)Ma和(138.0±2.5)Ma[6-7],从时间和空间上看应当属于同一岩浆房不同期次岩浆活动的产物,因此,两个岩体也具有一定的相似性。从暗色微晶包体野外数量来看,文峪岩体发生的岩浆混合程度要高些;从不同成因类型花岗岩中锆石平均点及标型群演化势分布(图6)来看,两个岩体中心相锆石群的平均点均落于Mu虚线以上的低温区,指示两个岩体均具有深源浅成特征;从两个岩体的含水性来看,它们在750 ℃→650 ℃均富水,水分在浅部较低温度下大量集中,对以后的矿化是有利的。此外,从两个岩体中心相锆石标型群演化势曲线(图7)可以看出,尽管文峪岩体的幔源岩浆混合程度和碱度相对华山岩体较高,但总体上两个岩体的演化程度和趋势基本相似或相同,两个岩体的碱度均有较大幅度升高。据此可以认为,华山与文峪岩体具有相似的有利成矿条件,因而具有基本相当的成矿潜力,应当加强在其周围的金矿找矿工作。

6 结 语

(1)小秦岭华山岩体边缘相中细粒黑云二长花岗岩、中间相黑云二长花岗岩以及文峪岩体中间相黑云二长花岗岩中锆石多以细小、分散的副矿物颗粒存在于其他矿物粒间,少数以自形的包裹体形式出现在钾长石和斜长石之中。其中,华山岩体中锆石的粒度和长宽比自中间相向边缘相逐渐变小,显示岩浆温度自边缘向中心逐渐降低。

(2)华山和文峪岩体中暗色微晶包体的出现以及它们锆石群平均温度指数和平均碱度指数的分布特征,指示两个岩体均为钙碱性花岗岩,岩体形成过程中有幔源成分的加入。

(3)华山与文峪岩体的粗粒黑云二长花岗岩液相线温度同为850 ℃,它们的锆石主体结晶温度为750 ℃→650 ℃,水分在此温度区间大量集中,同时二者表现出相似的岩浆演化趋势。此外,华山岩体还表现出与义兴寨矿区的孙庄岩体相似的锆石形态演化特征,表明华山岩体也具有较好的成金潜力。

锆石形态的镜下观察得到中国地质大学(北京)矿物标型实验室张秀宝老师的大力帮助,在此表示感谢。