家庭功能对愤怒的影响:自尊的中介作用

2018-10-11赵丽涛

刘 丽,赵丽涛

(山西大学 教育科学学院,山西 太原 030006)

一 引言

近年来,暴力事件频发,引起社会各界的广泛关注。愤怒是暴力行为的重要预测因素[1]。而且,频繁经历强烈的愤怒会引发心脏病、高血压和高胆固醇等症状,从而导致心脑血管疾病[2],也会引发抑郁和焦虑等心理问题[3]。因此,很有必要探讨影响愤怒的因素及其作用机制,为愤怒及暴力行为的预防与控制提供实证支持和理论依据。

愤怒包括状态愤怒和特质愤怒。状态愤怒是个体在特定时刻体验到愤怒的主观感受,表现的强度可以“从轻微的烦恼或恼怒”到“剧烈的狂怒或暴怒”。特质愤怒是个体对于经历状态愤怒情绪在频率、强度和持续时间上的一种人格倾向[4]。

McMaster家庭功能模型理论认为,家庭必须通过完成基本任务、发展任务和危机任务来实现其基本功能,为家庭成员身体、心理和社会等方面的健康发展提供适宜的环境条件。家庭功能主要表现在问题解决能力、沟通、家庭角色分工、情感反应能力、情感卷入程度和行为控制六个方面。家庭如果不能很好地实现这些基本功能,就很容易导致家庭成员出现各种临床问题[5]。客体关系理论也认为,家庭是个体客体关系形成的基础,而客体关系是影响个体心理健康发展的重要因素。不良的家庭功能使客体不能满足儿童自我的需要,频繁的挫折或沮丧导致儿童产生频繁的愤怒情绪[6]。有研究曾比较了暴力与非暴力青少年的家庭功能和愤怒,发现暴力青少年的家庭功能更差,愤怒水平更高,并认为良好的家庭环境可以提高个体的沟通能力,帮助他们及时适当地表达愤怒和解决问题[7]。有研究探讨了母亲教养方式与子女恋爱暴力的关系,发现母亲的情感温暖与子女的恋爱暴力存在显著的负相关,母亲的过度保护、拒绝与子女的恋爱暴力存在显著的正相关[8]。基于以上理论及研究的证据,我们预期,家庭功能是影响个体愤怒的重要因素。

自尊是个体对自我积极或消极的认知,作为人格系统的重要因素,对青少年心理的健康发展具有重要影响[9]。Averill认为,低自尊者会对自己和周围的人普遍持负面看法,对威胁过于敏感,从而导致个体容易产生敌意和愤怒情绪[10]。Maslow也认为,低自尊的人常常感到自卑、绝望,容易患上神经症[11]。实证研究显示,低自尊的个体更容易受到愤怒等负性情绪的影响[12]。在犯罪分子、暴力团伙和正常人群身上,个体的低自尊与高攻击性密切相关[13]。因此,自尊是愤怒的重要影响因素。

家庭是影响个体自尊的重要环境因素。大量研究结果表明,家庭功能与个体自尊之间的关系具有跨文化的一致性:和谐的家庭关系可促进孩子自我意识的发展[14];个体知觉到父母间的冲突越强烈、亲子间的沟通越差,个体的自尊状况越差[15];父母温暖关怀能显著正向预测儿童的自尊,父母的过度保护与拒绝可显著负向预测儿童的自尊[16]。

综上所述,良好的家庭功能可能通过提高成员的自尊而使个体及时、适当、有效地处理愤怒,而不良的家庭功能则可能通过威胁成员的自尊而使个体愤怒更加强烈而持续。据此,我们预期自尊可能是家庭功能与愤怒之间的中介变量。本研究拟通过实证数据对这一观点进行检验。

二 研究对象与方法

(一)研究对象

采用整群抽样方法选取山西某高校学生为被试,共发放问卷550份。剔除无效问卷,最终获得有效问卷520份,有效率为94.55%。其中男生204人,女生316人;大一年级107人,大二年级90人,大三年级161人,大四年级162人;被试年龄在18-25岁之间,平均年龄20.72±1.24岁。

(二)研究工具

1.家庭功能评定量表(Family Assessment Device, FAD)

采用李荣风等人修订的Epstein等人编制的《家庭功能评定量表》[17]。该量表共有30个条目,采用李克特4点计分。量表包含了情感交流、积极沟通、自我主义、问题解决和家庭规则5个维度。得分越高,说明个体的家庭功能越好。在本研究中,量表的Cronbach α系数为 0.92。

2.自尊量表(Self-esteem Scale, SES)

采用Rosenberg等人编制的自尊量表[18]。该量表共有10个条目,采用李克特4点计分。量表为单一维度,得分越高,表明个体的自尊水平越高。在本研究中,量表Cronbach α系数为 0.89。

3.状态——特质愤怒量表(State-Trait Anger Inventory-2, STAI-2)

采用刘惠军和高红梅修订的《状态——特质愤怒量表》[19]。量表采用李克特4点计分。状态愤怒子量表共15个条目,包含愤怒感觉、愤怒动作和愤怒言语3个维度;特质愤怒子量表共10个条目,包含愤怒气质和愤怒反应2个维度。得分越高,表明个体的愤怒特征越突出。在本研究中,状态愤怒量表的Cronbach α系数为0.97,特质愤怒量表的Cronbach α系数为0.91。

(三)数据处理与分析

采用SPSS20.0、AMOS21.0进行数据处理。采用CFA法验证各问卷的效度;采用Harman单因素法检验共同方法偏差;采用独立样本t检验考察愤怒的性别差异;采用积差相关探讨各主要变量之间的关系;采用Bootstrap法检验中介效应。

(四)共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验进行统计控制,即将所有测量变量的项目进行未旋转的主成分因素分析。结果显示,总共有12 个因子的特征值大于1,并且第一个公共因子解释了总变异量的22.22%(小于40%),表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

三 研究结果

(一)状态愤怒和特质愤怒的性别差异

表1 大学生状态愤怒与特质愤怒的性别差异

注:*p <0.05,**p <0.01,***p <0.001, 下同。

以状态愤怒和特质愤怒为因变量,性别为自变量进行独立样本t检验。表1显示男大学生的愤怒感觉(t(518)=7.55,p<0.001,Cohen's d=0.62)、愤怒动作(t(518)=7.85,p<0.001,Cohen's d=0.68)、愤怒言语(t(518)=7.69,p<0.001,Cohen's d=0.62)以及状态愤怒总分(t(518)=8.24,p<0.001,Cohen's d=0.63)均极显著高于女大学生;而女大学生的愤怒气质(t(518)=-5.23,p<0.01,Cohen's d=0.46)、愤怒反应(t(518)=-2.73,p<0.01,Cohen's d=0.25)以及特质愤怒总分(t(518)=-3.43,p<0.001,Cohen's d=0.30)均非常显著高于男大学生。

(二)大学生家庭功能、自尊与状态愤怒和特质愤怒的相关分析

对主要变量及其维度进行描述统计和Pearson相关分析发现,各主要变量之间呈现显著的相关关系,见表2。具体而言,家庭功能与状态愤怒、特质愤怒之间呈现非常显著的负相关(r=-0.20,p<0.01;r=-0.28,p<0.01),变量各个维度之间的相关系数在-0.29~-0.16之间(均P<0.01);自尊与家庭功能之间呈非常显著的正相关(r=0.51,p<0.01),自尊与家庭功能各个维度之间的相关系数在0.33~0.47之间(均p<0.01);自尊与状态愤怒、特质愤怒呈非常显著的负相关(r=-0.22,p<0.01;r=-0.27,p<0.01),变量维度之间的相关系数在-0.27~-0.17之间(均p<0.01)。这表明各研究变量之间密切相关。

表2 各变量的描述性统计结果及相关系数

(三)自尊的中介效应检验

1.自尊在家庭功能与状态愤怒中的中介作用检验。运用潜变量结构方程模型验证自尊在家庭功能对大学生状态愤怒影响中的中介效应,构建模型。根据模型拟合指标可知,CFI=0.99,IFI=0.99,NFI=0.98,三项指标的相对拟和指数均大于0.95,RMSEA=0.06,且χ2/df=2.61 < 5,因此可以认定,数据与模型的拟合程度良好。

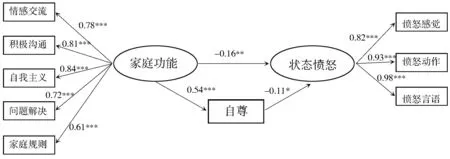

图1 各变量间的关系模型

基于模型的拟合结果,采用Bootstrap法检验中介效应,各路径系数如图1所示。首先,家庭功能负向预测状态愤怒,标准化的回归系数分别为-0.16(p<0.01);其次,家庭功能正向预测自尊,标准化的回归系数为0.54(p<0.001);最后,自尊负向预测状态愤怒,标准化的回归系数为-0.11(p<0.05)。这意味着自尊在家庭功能与状态愤怒之间起着部分中介作用。同时,可以发现,自尊的间接效应值为(-0.06),根据中介作用的计算方法,ab/(ab+c’),得出部分中介效应占27.07%。

2.自尊在家庭功能与特质愤怒中的中介作用检验。运用潜变量结构方程模型验证自尊在家庭功能对大学生特质愤怒影响中的中介效应,构建模型。根据模型拟合指标可知,CFI=0.98,IFI=0.98,NFI=0.96,三项指标的相对拟和指数均大于0.95,RMSEA=0.05,且χ2/df=2.48<5,因此可以认定,数据与模型的拟合程度良好。

基于模型的拟合结果,采用Bootstrap法检验中介效应,各路径系数如图2所示。首先,家庭功能负向预测特质愤怒,标准化的回归系数分别为-0.25(p<0.001);其次,家庭功能正向预测自尊,标准化的回归系数为0.54(p<0.001);最后,自尊负向预测特质愤怒,标准化的回归系数为-0.18(p<0.01)。这意味着自尊在家庭功能与特质愤怒之间起着部分中介作用。同时,可以发现,自尊的间接效应值为-0.10,根据中介作用的计算方法,ab/(ab+c’),得出部分中介效应占28.00%。

图2 各变量间的关系模型

四 讨论

(一)大学生状态愤怒与特质愤怒的性别差异

本研究结果显示,男大学生的愤怒感觉、愤怒动作、愤怒言语以及状态愤怒总分均极显著高于女大学生。这与李晓敏等人[20]的研究一致。这可能是因为,社会文化赋予了男性和女性不同的角色期待,男女在被刺激时会表现出不同的愤怒水平。男性拥有比女性更大的主动权、支配权和控制权,敢于表达愤怒被认为是“爷们”或“男子汉”;而女性在社会中的地位相对较低,往往被要求温柔、贤淑,直接激烈地表达愤怒被认为是“泼妇”。因此,男性在受到刺激时往往比女性表现出更高的愤怒水平。

本研究结果显示,女大学生的愤怒气质、愤怒反应以及特质愤怒总分均非常显著高于男大学生。这是生理因素与社会文化因素共同作用的结果。生理学研究发现,女性的大脑灰质、边缘皮层体积比男性更大,荷尔蒙波动也比男性高,因此,女生有更强的负性情绪易感性。同时,女性具有比男性更好的情绪识别优势、更好的情绪记忆能力[21],这使得女生在挫折情境下更容易产生愤怒情绪。另一方面,社会文化对女性表达愤怒的限制,导致女性的愤怒不像男性那么快被处理掉,所以女生更易觉察到持续的愤怒,特质愤怒更高。

(二)大学生家庭功能、自尊与状态愤怒和特质愤怒的关系

本研究结果发现,家庭功能与状态愤怒、特质愤怒之间呈非常显著的负相关,家庭功能负向预测状态愤怒和特质愤怒。这与Avci和Gucray的研究结果一致[7],也契合客体关系理论。客体关系理论认为,家庭功能不良使客体不能及时满足儿童自我的需要,导致其产生频繁的愤怒[6]。

本研究表明,家庭功能与自尊呈显著正相关,且正向预测个体自尊。这与史靖宇等人[22]的研究结果一致,也契合Migdal的“重要他人”自尊理论[23]。该理论认为,家庭成员是个体成长中的重要他人,与家庭成员间的良好关系会促进个体自我的发展。另外,家庭功能促进了个体在不同文化、背景和经历中新身份与旧身份的认同整合,使他们能在不同文化、背景和经历中快速适应,拥有更高的自尊[24]。

本研究结果发现,个体自尊与状态愤怒和特质愤怒均呈显著负相关,个体自尊可显著负向预测状态愤怒和特质愤怒。自尊低的个体往往过于敏感,他们在被周围人或自己低估的情况下常常带有敌意和攻击性,容易对威胁表现出高水平的愤怒情绪。而长期经历高水平的愤怒使得他们的愤怒阈限降低,恶性循环使其更容易频繁产生愤怒情绪。相反,自尊高的个体能更好地管理自我意识,倾向于积极理解和思考,积极地表达愤怒,愤怒的累积效应相对较弱,因此,在日常生活中更容易调整愤怒[25]。

(三)自尊的中介效应

本研究在验证了大学生家庭功能对状态愤怒和特质愤怒的负向预测后,引入自尊这一中介变量对状态愤怒和特质愤怒起作用的具体过程进行探讨。结果发现,自尊对状态愤怒和特质愤怒均具有负向预测的作用,家庭功能可以通过自尊间接影响状态愤怒和特质愤怒,自尊在家庭功能和状态愤怒、特质愤怒之间的中介效应显著。此研究结果契合依恋理论的观点[26]。其一,个体在成长过程中与父母形成稳定的依恋关系,安全的依恋为个体提供了一个“安全基地”,帮助个体从中探索身份问题,并促进自我发展,尤其是自尊的发展。因此,良好的家庭功能能够帮助个体感受到父母提供的“安全基地”,从而帮助个体探索自我,提升自尊水平。其二,个体将与父母之间安全的依恋和积极的自我表征相联系,可促进自己合理识别、表达和转化情绪。换句话说,当个体拥有了对自我较高水平的体验与感受后,便能够更好地控制自己的愤怒情绪。

总之,本研究结果证明了自尊在家庭功能对愤怒的影响中起部分中介作用,加深了我们对愤怒影响因素及其作用机制的理解,对愤怒的预防和干预实践具有一定的参考价值。首先,可以通过普及家庭心理健康教育而促进家庭功能的完善,提高家庭成员的自尊,从根本上预防家庭成员的愤怒。其次,在个体心理咨询与治疗中,可以通过重建与修复客体关系,帮助个体提高自尊,进而转化其愤怒。最后,也可以采用家庭治疗的形式,帮助家庭改善功能,提高家庭成员的自尊,及时处理家人的愤怒。

(四)研究局限与展望

本研究验证了自尊在家庭功能对愤怒影响中的中介作用,但也存在一些不足。第一,本研究采用的横断研究,不能有效地揭示家庭功能、自尊和愤怒的长期效应和动态变化,未来研究可采用追踪研究来进一步探讨;第二,本研究全部采用自我报告法,对于愤怒这种一般人认为相对消极的情绪而言,可能存在方法偏差,未来研究有必要增加实验室任务来测量个体的愤怒情绪,以更充分地揭示三者之间的关系;第三,在家庭功能对愤怒的影响机制中,除自尊外是否还存在另外的中介或调节变量,有待于未来研究补充。

五 结论

本研究结论如下:第一,男生的状态愤怒极显著高于女生,女生的特质愤怒非常显著高于男生。第二,家庭功能正向预测自尊,负向预测愤怒,自尊在家庭功能对愤怒的影响中起部分中介作用。