燕园里,有一座“缩小版国博”

2018-10-10高雪梅鲁雨涵

高雪梅 鲁雨涵

在对80万平方米的土地进行地毯式搜索之后,徐天进发现了这片仅有大拇指指甲盖大小的卜甲,他知道自己找到宝了

从北京大学西门进入,穿过荷花池,很快便来到曾是清代皇家“赐园”之一的鸣鹤园。如今的鸣鹤园,除了一池水、一道桥、一座亭以外,还有一栋古色吉香的仿古建筑。

坐落在校园一隅、曲径通幽之处,朱红色的门窗,青蓝色的屋瓦,这座在北大众多古建筑中很是低调的二层小楼,却收藏了超过一万件大大小小的珍贵文物——这便是北京大学赛克勒考古与艺术博物馆。

建馆25年以来,赛克勒博物馆不仅举办了“千年敦煌——敦煌壁画艺术精品高校巡展”“华夏遗韵——中原古代音乐文物展”“寻找致遠舰——2015年度全国十大考古新发现”“大师印记:从丢勒到毕加索”“锦上胡风——丝绸之路魏唐纺织品上的西方影响”等重量级展览,还凭借得天独厚的学术和研究环境,为中国的考古事业作出了重要贡献。

北京大学考古文博学院院长孙庆伟认为,北京大学赛克勒博物馆在过去已经发挥了重要的作用。未来也将会发挥更多的作用。馆

藏13000余件,不乏国宝级文物

自建成至今,赛克勒博物馆已经走过了25个年头,博物馆副馆长曹宏向《瞭望东方周刊》讲述了博物馆建成的故事。

作为国内高校中第一所考古专题博物馆,赛克勒博物馆的建成,和阿瑟·姆·赛克勒博士的支持分不开。赛克勒博士是美国最负盛名的艺术品收藏家之一,曾出资在美国华盛顿史密森创立赛克勒艺术馆,还在哈佛大学和普林斯顿大学内建立了赛克勒博物馆和美术馆。

1984年,钟情于中国传统文化的赛克勒博士与北京大学进行了初步沟通,打算在北京大学捐建一所博物馆。博物馆于1986年奠基开工,1993年正式对外开放。“但是赛克勒博士在1987年就去世了,没有看到博物馆的建成。”曹宏很是遗憾地说。

虽然是在20世纪末开馆,但北京大学赛克勒情物馆的历史可以追溯到20世纪初。1922年。北京大学研究所国学门(后称北京大学文科研究所)设立考古学研究室,时任考古学研究室主任的,正是后来的故宫博物院院长马衡先生。如今博物馆所藏的许多精品便是那一时期留下来的。

尤其值得一提的,是1924年马衡先生从洛阳古物市场收购的佉卢文井阑石刻。怯卢文是一种曾流行于中亚地区的文字,是丝绸之路上重要的通商语文和佛教语文,后消失于公元5世纪中叶。

赛克勒博物馆所藏的这块井阑残石上,以怯卢文刻有佛教僧侣活动内容的题记。“根据林梅村教授的释读,石刻上的文字大意是‘(某)年(某)月的第十五日……祈愿四方僧团所有僧人皆受尊重。它是印度佛教传入中国的最早证据之一,也是我们的镇馆之宝之一。”曹宏说。

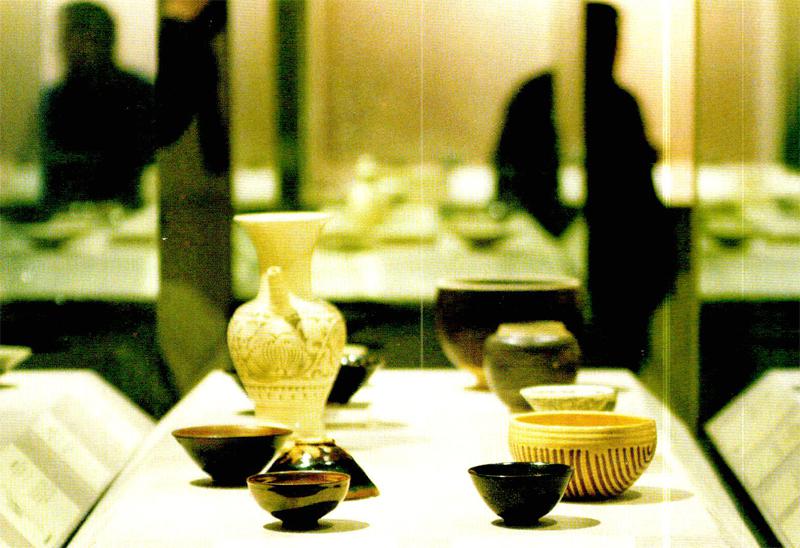

如今的北京大学赛克勒博物馆,馆藏达到13000余件,对于高校博物馆来说,这是一个相当庞大的数量。曹宏介绍,博物馆收藏了不少从旧石器时代到元明清时期的珍贵“宝贝”,类别涵盖了石器、铜器、甲骨、陶器、瓷器、书画、碑帖等。

借助考古文博学院深入的研究成果与丰富的合作办展资源,迄今为止,博物馆已举办各类展览近百场,展品中不乏备受瞩目的国宝级文物。例如西安市何家村遗址出土的许多国宝级文物,就是在赛克勒博物馆首次亮相的。而且,除了春节7天假期之外,博物馆基本上全年无休,每年接待观展人数超过十万人次。

“缩小版的国家博物馆”

在孙庆伟看来,这座博物馆的展览就是用展品讲故事,讲述北大的故事、中国的故事和世界的故事,让文物“活起来”。

孙庆伟告诉《瞭望东方周刊》,赛克勒博物馆的藏品中,除了北京大学这一百多年来收藏和征集到的文物以外,最有特色的是考古专业师生们在田野考古中,直接发掘而取得的成果。

1952年,北京大学建立了中国最早的考古专业。每一年,考古专业的老师和学生都会到全国各地进行考古发掘,取得了丰富的教学标本,这些标本成为博物馆馆藏的珍贵来源。

例如“旧石器时代”展厅里的金牛山人头骨,就是上世纪80年代时,由考古系教授吕遵谔组织的旧石器时代考古实习队,在发掘金牛山A点洞穴第6层时所发现。孙庆伟告诉本刊记者,这是一个距今几十万年前的入骨化石,对于了解中国人起源有着重要的科学价值。

再如目前展出的晋侯鸟尊,是1992年至2002年间北京大学在晋侯墓地进行的七次大规模发掘中发现的。孙庆伟当时是团队成员之一。“那是2000年的冬天。由于墓葬曾经被盗墓分子炸过,里面全是铜渣,我们就把那一整块土整体打包切割下来。再运到赛克勒博物馆的文物保护实验室,由学院文物保护专业的老师们进行实验室考古,才把这件珍贵的国宝级文物清理并修复起来。”

几吨重的土块、支离破碎的铜渣,几经修复后才得以重现本来面目,最后证实这是第一代晋侯为晋国宗庙所做的祭祀用器,是研究晋国历史的关键性文物。

参观赛克勒博物馆时不难发现,不似一些公共博物馆收藏的器物总是完整无缺,赛克勒博物馆里的藏品很多都是残片,但在考古文博学院师生的眼中,这些都是当之无愧的国宝。

“文物的历史价值和文物本身的精美程度不一定是成正比的,并不是器物越精美,它的历史价值就越丰富。”孙庆伟举例说,比如一片时代最早的青铜残片,其历史价值或许并不逊于精美壮观的司母戌大方鼎。

“我们参观博物馆,目的是了解中华文明的历史文化内涵。这些内涵既体现在精美壮观的国宝文物上,同时也体现在这些不起眼的普通文物甚至是文物残片上。”孙庆伟说。

例如,博物馆展出的周公庙刻辞卜甲,便是2004年考古文博学院教授徐天进带着学生,在周公庙遗址进行田野调查时发现的。在对80万平方米的土地进行地毯式搜索之后,徐天进发现了这片仅有大拇指指甲盖大小的卜甲。他知道自己找到宝了。