古代文献中胃肠道疾病相关性腹痛的灸法经脉腧穴应用规律*

2018-10-10方臻臻郑寒丹丁邦友刘慧荣马晓芃吴璐一周志刚吴焕淦

方臻臻,郑寒丹,黄 艳,纪 军,丁邦友,刘慧荣,马晓芃,吴璐一,周志刚,吴焕淦,李 璟**

(1.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 上海 200437;2.上海市针灸经络研究所 上海 200030;3.江西中医药大学 南昌 330004)

1 引言

针灸镇痛被广泛应用于各类痛证的治疗。其中灸法镇痛有别于针刺,具有温经散寒、扶正祛邪的作用[1-2],可明显缓解腹痛。胃肠疾病相关性腹痛较为常见,病变部位在胃脘之下,耻骨毛际之上,凡风、寒、暑、湿、火等邪人侵,酒食所伤,情志失调,跌仆损伤,以及气血不足,阳气虚弱等引起腹部脏腑气机不利,经脉气血阻滞,脏腑经络失养,均可引起腹痛[3-5]。

各大医学典籍中腹痛的病名复杂,有腹皮痛、腹冷痛、腹中干痛、腹中绞痛、腹满痛、腹中切痛、腹烦痛、腹内坚痛、环脐而痛、绕脐痛、当脐痛、少腹弦急、少腹里急、少腹急结等[6-7]。胃肠疾病相关性腹痛,涉及急慢性胃炎、急慢性肠炎、胃肠溃疡、消化不良性腹痛、炎症性肠病、肠易激综合征、术后肠粘连、肠梗阻、神经官能性腹痛、急性肠系膜淋巴结炎、结核性腹膜炎、胆囊炎、胰腺炎等。灸法针对外邪入侵、酒食积滞、气滞络瘀等引起的脏腑气机失调,不通而痛,以及脏腑经脉失养,不荣而痛所致的腹痛收效良好。对古代文献的梳理和挖掘有助于现代灸法临床应用[8-12],故笔者采用数据挖掘技术,分析并归纳了古代文献中灸法治疗胃肠疾病相关性腹痛的经脉、腧穴应用特点,深入挖掘古代文献资料中蕴含的知识和规律[13-14],以期为临床灸法治疗胃肠疾病相关性腹痛提供参考资料。

2 资料和方法

2.1 资料来源

以《中华医典·针灸推拿灸》[15]分部为主要检索数据库,“灸”为主题词检索。摘录有关腹痛、腹皮痛、腹冷痛、腹中干痛、腹中绞痛、腹满痛、腹中切痛、腹烦痛、腹内坚痛、环脐而痛、绕脐痛、当脐痛、少腹弦急、少腹里急、少腹急结等相关病名的条目。

2.2 检索方法

纳入标准:

①胃肠道疾病“腹痛”的条文:主要包括“腹痛”、“腹冷痛”、“腹中切痛”、“绕脐痛”、“腹内坚痛”、“腹满痛”、“肠痛”、“肠中气痛”、“肠鸣腹痛”、“肠辟”、“下痢腹痛”、“疝气腹痛”、“腹中雷鸣”。

② 有关腹痛的其他叙述:“脾疟”、“肠痈”、“霍乱”、“积聚坚满”、“少腹弦急”、“少腹急结”、“少腹里急”、“食积胀痛”。

③原文未提及腹痛,结合上下文,分析得出属胃肠道疾病相关腹痛范畴的条目,例如《针灸集成·卷二·腹胁》:“冷热不调绕脐攻注疼痛,气海三七壮,天枢百壮,大肠俞三壮,太溪三壮。”

排除标准:

①淋、癃、鼓胀之腹痛,妇科诸病腹痛。

②叙述模棱两可、具体病种不清或所用穴位无法考证,经课题组讨论确定不纳入的条目。

③后代承袭前人的重复条文。

2.3 统计学方法:

利用Microsoft Excel 2016的描述性分析,计算各腧穴、经脉的使用频次。

频数分析:A.年代源流分析,将不同时期使用的经脉和腧穴频次汇总,列出所有经脉及其频次和使用频次排名前20的腧穴;B.经脉、腧穴使用频次分析中,列出使用频次前六的经脉和所有腧穴及其频次,并计算出经脉使用的百分率(=该经脉使用频次/所有经脉使用总频次)。

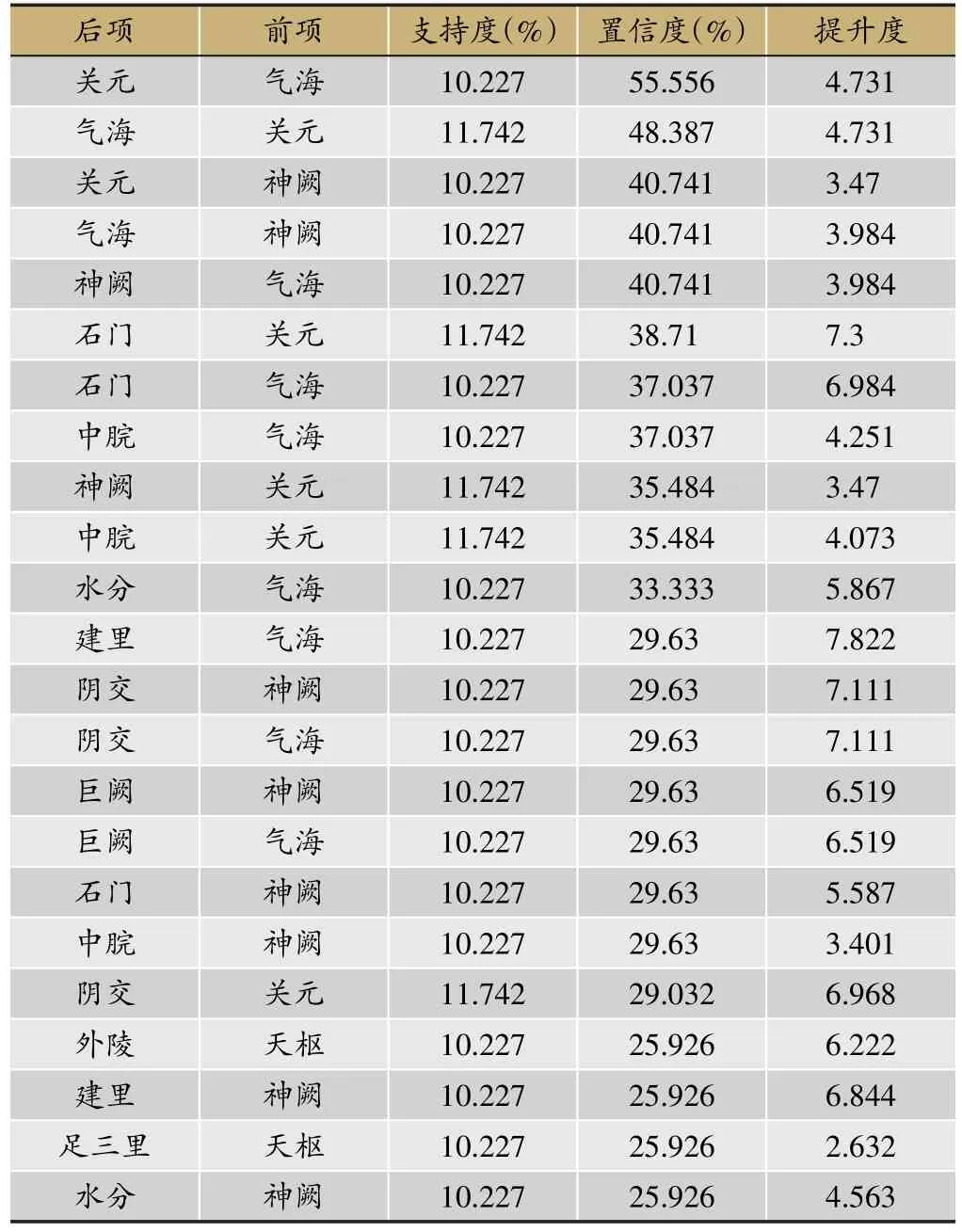

采用SPSS Modeler的关联性分析,设定域值,最低条件支持度:10.0;最低规则置信度(%):10.0。将频次大于等于5的经脉和大于等于10的主穴汇总,研究各经脉、腧穴之间配伍的关联度。支持度代表前项出现频率所占百分比,置信度表示前项与后项同时出现占后项出现次数的百分比,提升度大于1则有意义。腧穴关联规则中关元穴出现次数最多,分析与其他腧穴的关联度。

3 结果

检索共得“灸”相关条目2 643条,结合“腹痛”的古代病名,分析与“胃肠道疾病相关性腹痛”条文,进行摘录和分析其所涉及的经脉和腧穴,建立腧穴和腧穴所属经脉的数据库。初步分析得与腹痛相关条目总计447条,其中非胃肠道疾病之腹痛172条,因叙述模棱两可、具体病种不清或所用穴位无法考证、重复者,经课题组讨论予以排除11条,最终纳入264条进行分析讨论,总共涉及16条经脉和137个腧穴。

3.1 历史沿革的灸疗胃肠道疾病相关性腹痛经脉腧穴特点

不同历史时期目标文献对经脉、腧穴梳理结果见表1。隋唐以前及宋金元时期,灸疗胃肠道疾病相关性腹痛的经脉涉及11条,腧穴配伍较少。明朝时期有了丰富的发展,应用的经脉几乎囊括了所有经脉(16条),十二正经和任、督、阴跷脉并应用了奇穴,腧穴应用明显增多,注重穴位配伍,关元、气海、神阙、天枢和中脘等穴的常配伍使用;清朝承袭前代,应用的经脉涉及12条,腧穴使用较多的是关元、气海、神阙、天枢和三阴交。

3.2 古代文献中经脉腧穴的应用分析

经脉腧穴使用频率的统计见表2。任脉、足阳明胃经的腧穴最为常用,两条经脉的百分率分别为21.01%,18.08%;其次是足太阳膀胱经,百分率11.97%。灸法治疗胃肠疾病相关性腹痛的经脉,多分布于腹部;腧穴以腹部正中线及脐周的穴位较为常见,多为局部取穴,关元,气海,天枢,神阙,足三里,中脘出现频次较高。

经脉关联性分析见表3和图1,任脉与足阳明胃经配伍使用的支持度为26.89%,置信度35.21%,二者最常配伍使用;足太阴脾经使用频率不高,但常用以与足阳明胃经、任脉配伍使用。网状图也显示任脉-足阳明胃经-足太阴脾经组合出现较多。

腧穴关联性分析及网状图见表4和图2,气海和关元穴配伍使用的置信度最高,为55.56%;关元和神阙、气海和神阙组合的置信度也较高,均为40.74%。腧穴网状图显示气海-关元-神阙三者配合使用较多。

表1 不同时期应用的经脉、腧穴

表2 经脉、腧穴的应用分析

表3 经脉关联规则表

4 讨论

古代文献对灸法治疗腹痛的记载十分丰富,其中胃肠道疾病相关性腹痛的灸法治疗条目也有很多,历史沿革中灸法治疗所用经脉和腧穴的特点有所不同。相同的是经脉和腧穴多取腹部所过经脉和腹部正中线及脐周的腧穴,局部取穴特点明显。不同的是明朝以前应用的腧穴较少,涉及经脉不多;从明朝开始,灸疗应用的经脉和腧穴明显增多,配穴增加。古代文献记载的经脉中任脉和足阳明胃经应用最多,足太阴脾经常配伍使用;腧穴中气海、关元、天枢、神阙、足三里和中脘常配伍使用。

图1 经脉关联网状图

表4 腧穴关联规则表

图2 腧穴关联性网状图

灸疗的治疗大法主要基于温经散寒、通络止痛、扶正祛邪。循腹部所过经脉任脉、足阳明胃经和足太阴脾经等将热力透达上下。中医认为,从脏腑辩证上,腹痛的基本病机为脏腑气机阻滞,气血运行不畅,经脉痹阻,不通则痛;或脏腑经脉失养,不荣而痛[16-17]。其发病可涉及肝、胆、脾、肾、大小肠、膀胱、胞宫等脏腑,以及足三阴、足少阳、手足阳明、冲、任、带等经脉[18-20]。腹痛病位在腹部,属阴位,病变在腑者居多,任脉经“起于中级之下,循腹里,上关元”,为阴脉之海,濡养诸阴经,总调全身阴气和精血[21];足阳明胃经属胃络脾,经脉主治即脾胃系统疾病;胃为水谷气血之海,化生气血,为足阳明脉,腹痛因脏腑失养,不荣而痛者赖足阳明胃经化血行气以濡养脏腑精气[22]。因此治疗本病首选任脉、足阳明胃经经穴。足太阴脾经与任脉和足阳明胃经均循行经过腹部。足太阴脾经“入腹,属脾,络胃”,中医治则“实则阳明,虚则太阴”即是胃肠病虚症选取足太阴脾经可辅助治疗胃肠相关性疾患[23]。

经脉主要以任脉、足阳明胃经和足太阴脾经为主,在腧穴的选择上也多取脐周穴位(气海、关元、天枢、神阙、足三里和中脘),形成明显的局部取穴特点,通达经气,并且易于施灸。关元、气海、神阙、天枢均位于腹部脐周,“腧穴所在,主治所在”,也是现代临床灸疗腹痛的必选腧穴,腹部的穴位较为集中,使用艾灸盒内燃艾绒后置脐上,能够广泛施灸,利用艾火缓慢濡养肠道,温通经脉,通则不痛,有效缓解其腹痛,对于腹泻及便秘患者均有疗效[24]。

明朝以后涉及的腧穴增多,注重穴位的配伍使用。关元穴回阳固脱,治疗腹痛证属虚寒者尤佳,《黄帝明堂灸经》曰:“关元一穴,在脐下三寸陷者中。灸五壮。主贲豚,寒气入小腹,时欲呕,溺血,小便黄,腹泄不止,卒疝,小腹痛,转胞,不得小便。岐伯云:但是积冷虚乏病皆宜灸之。”气海行气通经;神阙穴位于脐中央,培元固本,和胃理肠,其缓慢施灸有利于经气的散达。天枢是胃经重要穴位,又是大肠募穴,功善疏通肠腑之气[24];各穴配伍施灸可散寒温经通络,调和气血阴阳。中脘穴乃胃之募、腑之会,用于调理六腑之疾,理中焦气机失畅,沟通上下,常与足三里穴配合使用,调胃健脾[25-27]。

灸疗胃肠疾病相关性腹痛古、现代灸法对比发现,古代灸法多以艾炷直接灸,艾炷大小不一,以壮数表示,艾炷燃烧一次为一壮。现代灸法应用艾炷直接灸已经很少见,悬灸、隔物灸、温灸盒灸、热敏灸、瘢痕灸和三伏灸、督灸等[28-30],隔物灸中,隔盐灸和隔姜灸、隔附子饼灸,隔姜灸在胃肠疾病中的应用较多[31],治疗慢性胃炎、胃溃疡、消化不良、溃疡性结肠炎等中的应用较多[32-35]。

总体上,古代灸法选穴多样化,涉及腧穴137个,现代文献中灸法选穴范围相对较窄并且集中度高,提示临床医生用穴组方可能存在偏好。古代阿是穴的应用仅在清朝时期的记录中出现一次,现代灸法阿是穴[36]、热敏点[37-39]的应用比例增加。腧穴配伍上古代以关元、气海、神阙、天枢、足三里的配伍使用最多,现代文献研究报道以气海、关元、足三里、三阴交组合较多[40]。古代文献中,灸法的应用循经取穴、辨证取穴特点明显,为现代临床提供明确的指导。总结如下,腹痛伴有疝气选用肝经穴位太冲、大敦等,腹胀腹痛或兼不欲食或兼水湿之邪等取脾经不容、阴陵泉等穴,腹痛甚或兼肠鸣等实证取足阳明胃经足三里等穴,虚寒冷痢者灸关元、神阙,气虚加灸气海,兼痢疾脱肛加百会,呕吐灸中脘。

隔物灸的应用较少记载,但仍是现代临床应用和发展的根本依据。《类经图翼·诸症灸法要穴》“人有房事之后,或起居犯寒,以致脐腹痛极频危者,急用大附子为末,唾和作饼如大钱厚,置脐上,以大艾炷灸之。如仓卒难得大附,只用生姜,或葱白头切片代之亦可”。《针灸集成·霍乱》“霍乱转筋入腹手足厥冷气欲绝,以盐填脐中,大艾炷灸之不计壮数立”。隔盐灸主中风厥症、阴寒之症。隔附子饼灸脐中在现代临床广泛应用于各科疾患之症属虚寒者,能够温肾壮阳,隔盐灸脐中回厥救急。

通过数据挖掘技术分析,古代灸法治疗胃肠疾病相关性腹痛的经穴特征及规律,重视使用任脉及胃经之关元、气海、神阙、天枢、足三里等穴,局部取穴易于施灸。对古代文献的回顾,有助于现代灸法治疗胃肠疾病相关性腹痛的腧穴应用,为我们临床经络腧穴配伍和使用提供依据,给临床运用以启发和指导。