大白猪主要胴体性能测定及相关性分析

2018-10-10陈辉,陈斌

陈 辉,陈 斌

(湖南农业大学动物科学技术学院,湖南 长沙 410128)

我国是猪肉生产和消费大国。猪肉是我国人民的主要肉食来源[1]。我国早在八千年前就驯化了猪,进而使其成为我国驯养家畜中重要的品种之一。大白猪原产于英国,又称大约克夏,是我国引进的著名瘦肉型品种之一,在瘦肉型猪的生产中具有很大的利用价值。大白猪体形匀称,被毛全白,耳大直立,四肢较高,是目前饲养最多的猪种之一。大白猪具有增重快、饲料转化率高、胴体瘦肉率高、母猪泌乳性能较好、有较好的适应性等优良特性。在实际的杂交生产中,人们通常选用其作为母本或第一父本;因此大白猪被誉为“全能品种”[2-4]。

前人研究的数据资料显示,大白猪日增重较高,小猪可达513 g,中猪则可高达756 g;料重比较低,小猪为2.2,中猪为2.8;大白猪的生长速度较快,达到100 kg出栏重时的日龄为150 d左右;胴体性能优秀,瘦肉率通常高达65%[5-6]。这些数据表明了大白猪具有优秀的生产性能以及优秀的胴体性能,在我国有着广阔的开发利用前景。

大白猪的胴体性状主要包括屠宰率、胴体斜长、背膘厚、皮厚、眼肌面积、后腿比例以及瘦肉率等[7]。大部分的胴体性状与身体的构成有关,属于高遗传力性状,受遗传因素影响较大,因而可利用大白猪主要胴体性状间的相关性对大白猪进行选育。大量的研究显示猪的胴体性状之间具有一定的相互关系。Bressan等[8]对117头大白阉公猪的41个胴体性状进行了测定并进行了相关性分析,发现有18个主要胴体性状之间具有显著相关关系(P<0.05)。胡慧艳等[9]研究表明美系大白猪的屠宰体重对胴体品质具有显著影响;朱良瑞等[10]和关红民等[11]的研究数据表明,眼肌面积、瘦肉率与背膘厚具有显著的负相关关系(P<0.05)。胴体性状的选育常常需要屠宰测定后进行性能测定,此法获得的遗传进展较小。本研究旨在分析大白猪主要胴体性能间的相关关系,并进行通径分析,探明各胴体性状之间相互影响的内在规律,获取与大白猪胴体性能的相关参数,进而阐述改善大白猪胴体性能的措施,以期为大白猪的选育以及杂交育种试验提供资料供参考。

1 材料与方法

1.1 试验动物

随机选择湖南某原种猪场体重30 kg左右、健康、遗传背景相似的16头大白猪,公母各半。试验于2018年1—4月在湖南伟鸿原种猪场进行,预试期为10 d,正式试验期104 d。按统一的饲养条件进行肥育,饲养至大白猪平均体重约100 kg时结束肥育试验,肥育试验结束时全部进行屠宰测定。

1.2 测定方法

试验肥育猪禁食24 h,自由饮水,称量宰前活重,准确记录之后进行屠宰测定。具体操作规程参照文献[12]。

1.3 主要胴体性能测定

测定大白猪的屠宰率、胴体斜长、背膘厚、皮厚、眼肌面积、后腿比例以及瘦肉率等7个主要胴体性状。

1.4 统计分析

原始屠宰测定试验数据用Excel 2010软件进行整理,利用SAS 9.4统计分析,通过原始数据计算大白猪胴体性能间的相关系数并进行显著性检验,以各胴体性能间的两两相关系数建立正则方程组求解获得通径系数,并进行相关系数的剖分。

2 结果与分析

2.1 胴体性能的表型参数

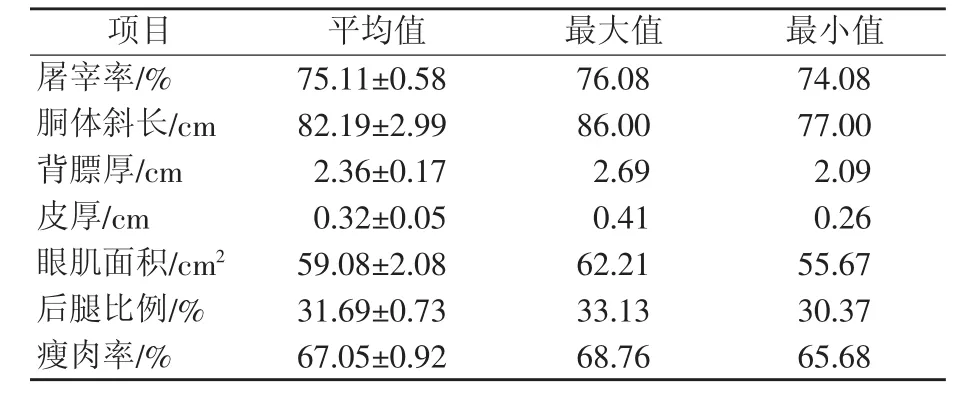

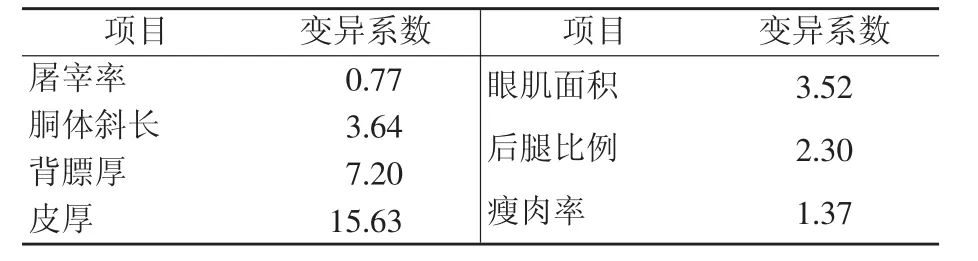

由表1可见,大白猪的平均屠宰率为75.11%,胴体斜长为82.19cm,背膘厚为2.36cm,皮厚为0.32cm,眼肌面积为59.08 cm2,后腿比例为31.69%,瘦肉率为67.05%,表明大白猪的胴体品质具有皮薄、屠宰率和瘦肉率高的的品种特性。从表2变异系数来看,这7个胴体性能指标中变异系数最大的是皮厚(15.63%),其次为背膘厚(7.20%),而变异系数最小的为屠宰率(0.77%),由此可以看出大白猪的胴体性能具有较大的变异程度,表明大白猪的胴体性能具有很大的遗传潜力,可以通过加强选育进而很大程度地改善大白猪的胴体性能。

表1 大白猪主要胴体性状的表型参数(n=16)

表2 大白猪主要胴体性状的变异系数(n=16) %

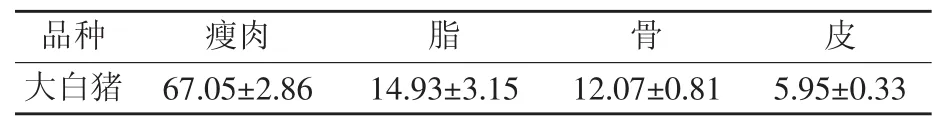

大白猪的胴体是由瘦肉、脂、骨和皮构成,由表3的数据可以看出各胴体组分比例分别为67.05%、14.93%、12.07%和5.95%。

表3 大白猪的胴体组成(n=16) %

2.2 胴体性状间的表型相关

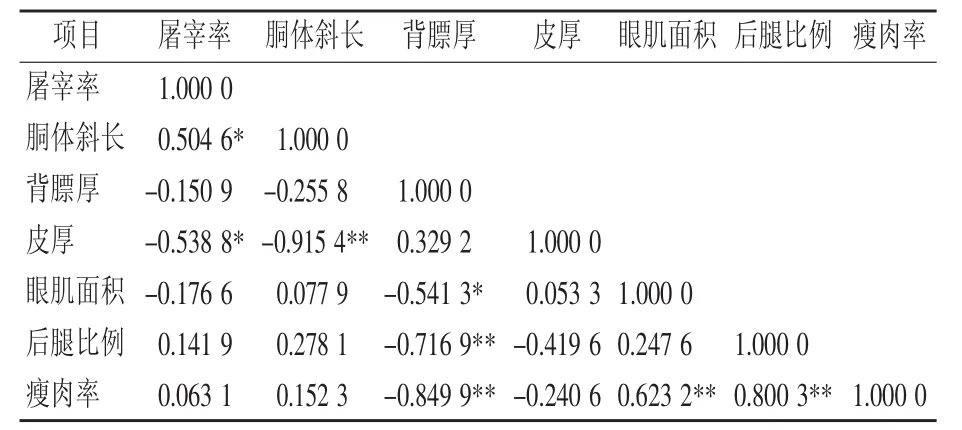

表4反映了大白猪主要胴体性状之间的相关性。从表4中可以看出,屠宰率与胴体斜长呈显著正相关(P<0.05),与皮厚具有显著负相关关系(P<0.05);胴体斜长与皮厚呈极显著负相关(P<0.01);背膘厚与眼肌面积具有较强的负相关关系,差异达到了显著水平(P<0.05),而与后腿比例及瘦肉率具有高度负相关关系,差异达到了极显著水平(P<0.01);瘦肉率与眼肌面积、后腿比例具有高度的正相关关系,差异达到了极显著水平(P<0.01);相关性最强的两个胴体性状是胴体斜长与皮厚,相关系数为-0.915 4,两者呈极显著负相关(P<0.01);背膘厚与瘦肉率之间的相关程度(相关系数的绝对值)仅次于胴体斜长与皮厚间的相关程度,两者呈极显著负相关(P<0.01),两者相关系数为-0.849 9。由表 4可知背膘厚与大部分胴体性状(除皮厚外)呈负相关关系,表明背膘厚对大白猪整个胴体性能存在负效应,因而在大白猪的选育过程中应注意选择背膘较薄的个体作为亲本。

表4 主要胴体性状间的表型相关系数

2.3 胴体性状间的通径分析及相关系数剖析

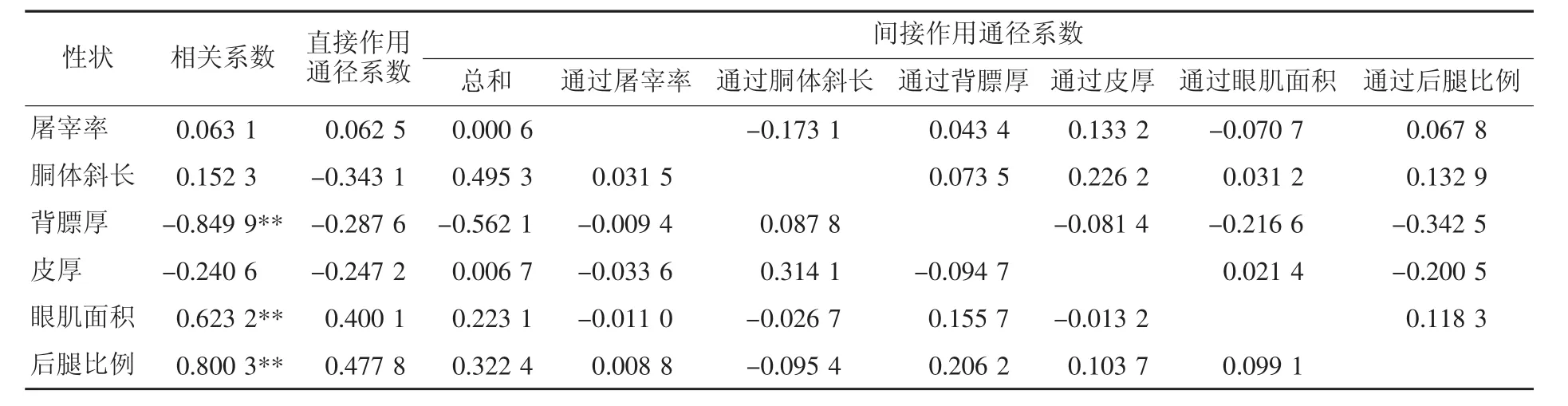

通径系数是反映自变量对因变量的影响程度,其定义为标准化的偏回归系数,利用各胴体性状间的表型相关系数,建立各性状(Xi,i=1,2……6,X1~X6分别代表屠宰率、胴体斜长、背膘厚、皮厚、眼肌面积、后腿比例)对瘦肉率(Y)的通径系数(PYXi)方程组,求解方程组,分别解得方程组各胴体性状对瘦肉率的通径系数为:PYX1=0.062 5,PYX2=-0.343 1,PYX3=-0.287 6,PYX4=-0.247 2,PYX5=0.400 1,PYX6=0.477 8。大白猪主要胴体性状间的通径分析及相关系数剖析结果见表5。

表5的数据反映了各性状对瘦肉率(Y)的直接影响和间接影响,揭示了各性状与瘦肉率的相关关系。以屠宰率(X1)、胴体斜长(X2)、背膘厚(X3)、皮厚(X4)、眼肌面积(X5)以及后腿比例(X6)等 6 个主要胴体性状为自变量,以瘦肉率(Y)为因变量来进行通径分析,从表5可知,6个主要胴体性状对瘦肉率有直接作用外,还会通过这6个胴体性状对瘦肉率产生间接作用。从直接作用来看,屠宰率、眼肌面积以及后腿比例这3个主要胴体性状对瘦肉率具有直接的正效应作用,而其余3个胴体性状有直接的负效应;其中后腿比例对瘦肉率的直接作用最大,为0.477 8;其次是眼肌面积对瘦肉率作用,为0.400 1。通过对相关系数进行剖分,背膘厚对瘦肉率的间接作用(负效应)最大,为-0.562 1;其次是胴体斜长对瘦肉率的间接作用(正效应),为0.495 3;屠宰率通过胴体斜长对瘦肉率的间接作用(负效应)最大,其次是通过皮厚对瘦肉率的间接作用,通过背膘厚、眼肌面积以及后腿比例对瘦肉率产生的间接影响分别为0.043 4、-0.070 7以及0.067 8;胴体斜长通过屠宰率、背膘厚、皮厚、眼肌面积以及后腿比例对瘦肉率产生正效应,间接系数分别为0.031 5、0.073 5、0.226 2、0.031 2以及0.132 9;背膘厚通过屠宰率、胴体斜长、皮厚、眼肌面积以及后腿比例对瘦肉率的间接影响分别为-0.009 4、0.087 8、-0.081 4、-0.216 6以及-0.342 5,其中背膘厚通过后腿比例对瘦肉率产生的间接作用(负效应)最大,为-0.342 5;皮厚对瘦肉率的总的间接作用较小,其中通过胴体斜长以及通过后腿比例对瘦肉率的间接作用较大,分别为0.343 1、-0.200 5,通过屠宰率、背膘厚以及眼肌面积对瘦肉率的间接作用为-0.033 6、-0.094 7以及0.021 4;眼肌面积对瘦肉率的间接作用较大,其中通过背膘厚对瘦肉率产生的间接作用最大,为0.155 7,而通过屠宰率、胴体斜长、皮厚以及后腿比例的间接作用分别为-0.011 0、-0.026 7、-0.013 2以及0.118 3;后腿比例通过胴体斜长对瘦肉率产生负效应(-0.095 4),而通过屠宰率、背膘厚、皮厚以及眼肌面积对瘦肉率产生间接的正效应,其间接作用分别为 0.008 8、0.206 2、0.103 7以及0.099 1。

表5 各性状对瘦肉率的通径分析及相关系数剖析

3 讨论

3.1 大白猪的胴体性能

表1及表3的数据表明,在该猪场的饲养管理条件下,大白猪的主要胴体性状达到了该品种的标准。屠宰率和瘦肉率是作为评价猪只胴体性能的重要指标。表1中的数据显示出大白猪的胴体瘦肉率高达67.05%,这一指标与李玉莲等[13]对新美系大白种猪胴体品质的研究相似。屠宰率(75.11%)也较高,据李庆岗等[14]对大白猪的屠宰测定表明大白猪的屠宰率为75.35%,本研究与其结果较为接近;而后腿比例以及背膘厚的数据与李庆岗等[14]的研究结果差异较大,这种差异可能是由于样本量不同所导致的。由表1可看出大白猪的背膘厚为2.36 cm,比较薄,这一结果与郭建凤等[15]研究结果相似,该研究表明大白猪的背膘厚显著低于杜洛克的背膘厚和长白猪背膘厚,眼肌面积也有高于杜洛克和长白猪的趋势(P>0.05)。以上的研究表明了大白猪与其它外来猪种相比其胴体性能更为优秀;同时表1及表3的数据也可以表明大白猪具有优良胴体性能的种质特性。从表2的变异系数来看,背膘厚(变异系数7.20%)和皮厚(变异系数15.63%)这两个胴体性状变异系数较大,表明该性状在个体间有较大差异,具有不稳定性,有很大的遗传潜力,在今后大白猪选育过程中须加强对这些性状的选育从而使其得到巩固和改善;同时也表明这些胴体性状除受遗传因素的影响外,也受到了饲养管理等因素的影响,因而除了从遗传学的角度进行选育改良胴体性能外,同时也要注重改善大白猪的饲养管理(饲粮营养水平、饲养环境等),从而方能更大限度对大白猪的胴体性能进行选育改良,以期让大白猪在杂交生产中发挥更好的遗传优势。从表1和表3的各项数据来看,试验大白猪的胴体性能达到了其品种标准,表明该场的饲养管理得当,使得试验大白猪的胴体性能得到较好的发挥。

3.2 关于大白猪主要胴体性状间的表型相关

从表4的数据可以看出背膘厚与眼肌面积具有较强的负相关性(P<0.05)、而与后腿比例以及瘦肉率之间具有高度的负相关关系(P<0.01),其中与瘦肉率的表型相关系数的绝对值最大。本研究中的相关性分析结果与朱良瑞等[10]对清平猪胴体性状的相关性研究以及关红民等[11]对舍饲型合作猪胴体品质相关性分析结果相似。这些研究显示出个体瘦肉率与背膘厚之间存在较强的负相关关系(P<0.05)。由表4可知,背膘厚与大部分胴体性状具有显著的负相关关系,因而背膘厚对大白猪的胴体品质好坏具有重要的影响。在选育过程中,选择背膘厚较薄的个体作为杂交亲本,以期选育出胴体性能优秀的大白猪;实际生产中则要控制大白猪的背膘厚。为了获得背膘厚较薄的个体,而胴体性状也受到一定饲养管理因素的影响,故需要在大白猪的饲养管理中,改善饲粮的营养水平(控制能量水平和蛋白质水平等营养因素)和饲养环境,如此方能更好地提高胴体瘦肉率,更大限度地改善大白猪的胴体性能。本试验中的相关性分析表明,瘦肉率与眼肌面积和后腿比例呈极显著正相关(P<0.01),可以作为选育瘦肉率的关键胴体性状。本研究中的数据表明,只要对大白猪的胴体进行简单地剥离和测量(背膘厚、眼肌面积以及后腿比例等易测性状),就能相对准确地对大白猪的胴体瘦肉率进行估测,节约了大量的人力物力,对瘦肉率进行间接选择,为选育出胴体性能优良的大白猪提供了较为简易实用的方法,为今后选育出胴体性能优秀的大白猪提供了相关的数据资料。

3.3 关于大白猪主要胴体性状间的通径分析及相关系数剖分

本试验分析采用了相关分析与通径分析相结合的方法,揭示了胴体性状间的相关关系,简单的相关系数不能反映性状间的真实关系,如背膘厚与瘦肉率具有高度的负相关关系,两者的相关系数高达-0.849 9,而其对瘦肉率的直接作用(通径系数)仅为-0.287 6,相差甚远。胴体性能间的真实关系可通过通径分析来反映,通过通径分析及相关系数的剖分可以为今后大白猪胴体性状的选育提供理论依据和选育的重点。本研究中表5的通径系数(直接作用)是表示屠宰率、胴体斜长等6个胴体性状对大白猪瘦肉率的直接影响程度,本次试验数据发现后腿比例对瘦肉率的直接影响最大,对瘦肉率的直接影响和间接影响均表现为正效应;间接作用主要是通过背膘厚来间接影响瘦肉率,在选育过程中可以将后腿比例作为选育的重点胴体性状之一,通过提高后腿比例而提高瘦肉率,进而选育出胴体性能优秀的个体;眼肌面积、胴体斜长以及背膘厚对瘦肉率的直接影响次之:眼肌面积主要通过降低背膘厚来提高大白猪的瘦肉率;胴体斜长是通过皮厚来对瘦肉率产生间接作用;背膘厚主要是通过降低后腿比例来间接降低大白猪的瘦肉率。从间接作用来看,大白猪的瘦肉率受背膘厚的间接作用最强,为负效应,主要通过降低眼肌面积以及后腿比例来降低瘦肉率,因而在大白猪的选育过程中,要注意选留背膘较薄的个体;之后为胴体斜长对瘦肉率的影响,胴体斜长与瘦肉率的相关性较小,主要通过皮厚和后腿比例间接的影响瘦肉率。综上表明,后腿比例、胴体斜长、眼肌面积以及背膘厚对瘦肉率的直接影响较大,是影响大白猪瘦肉率的主要因子,因而在大白猪的选育过程中可将这几个主要胴体性状作为选育的重点性状,进而选育出胴体性能优秀的大白猪。

4 结论

本研究结果表明了大白猪具有良好的胴体品质;通过相关性分析和通径分析,发现瘦肉率与后腿比例、背膘厚以及眼肌面积高度的相关性,后腿比例、胴体斜长、背膘厚以及眼肌面积对瘦肉率直接影响程度较大,而受背膘厚和胴体斜长间接影响较大,综合分析得出在实际选育过程中可将后腿比例、背膘厚以及眼肌面积这3个胴体性状作为选育的关键胴体性状。本试验数据为选育胴体性能优秀的大白猪提供了参考资料以及选育思路,同时为大白猪的选育以及杂交育种试验提供参考资料,进而提高大白猪的利用价值。