基于信息量模型的赣州市地质灾害易发性分区

2018-10-10彭红霞黄长生丘卓明

彭 珂,彭红霞,2,梁 峰,黄长生,丘卓明

(1.中国地质大学(武汉)公共管理学院,湖北 武汉 430074;2.中国地质大学(武汉)国土资源部法律评价工程重点实验室,湖北 武汉 430074;3.吉首大学师范学院,湖南 吉首 416000;4.中国地质调查局武汉地质调查中心,湖北 武汉430205;5.江西省核工业地质局二五六大队,江西 赣州 335001)

随着研究方法和信息技术的进步,国内外对地质灾害的研究由概念、种类等定性研究转向风险性评价、易发性区划、经济损失评估等定量研究,主要研究方法包括数理统计模型、力学模型、3S技术等。针对我国地质灾害发生频繁、分布广泛的特点,在经济和技术水平不足的情况下,通过易发性区划来圈定地质灾害易发性程度高的危险区域,以有计划地展开地质灾害防治工作,可为减灾防灾提供依据[1-3]。在国外,许多学者多利用推理模型、统计模型和确定性模型等方法对地质灾害易发性进行了评价[4-11],如Anbalagan等[4]利用GIS技术和空间分析模型对地质灾害易发性进行了评估与区划。在国内,也有学者利用GIS软件对地质灾害易发性进行了评价,为小流域地质灾害易发性评价提供了研究经验[12-18];同时,回归模型[19]、综合指数法[20]、袭扰法等方法在滑坡地质灾害易发性评价与区划研究中也得到了广泛应用;此外,如罗真富等[21]、高克昌等[22]、范林峰等[23]利用信息量模型对地质灾害进行了易发性评价与区划,确定了评价指标及其权重,并划分了地质灾害的危险性等级。

本文在对赣州市地质灾害情况进行资料收集和野外调查的基础上,利用信息量模型对该地区地质灾害影响因子进行了量化计算,并利用ArcGIS软件对影响因子图层进行了叠加分析,最终得到赣州市地质灾害易发性分区图,同时结合实际情况对其进行修正,以为该地区地质灾害防治提供理论支持。

1 研究区地质概况

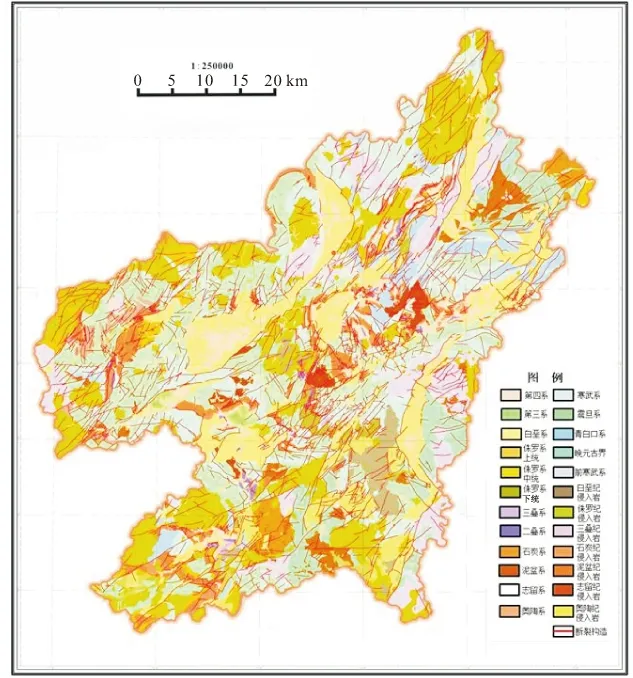

赣州市位于武夷山脉、南岭山脉和罗霞山脉的交汇地带,群山环绕,断陷盆地贯穿其中,形成了以山地、丘陵为主的地形。研究区为典型的亚热带湿润季风气候,雨量充沛,有明显的季节差异。区内主要分布震旦系、寒武系、泥盆系等地层,岩性主要为岩浆岩、变质岩、碎屑岩、碳酸盐和第四纪松散堆积物。该地区位于南岭复杂构造带,区内褶皱构造和断裂构造发育,见图1。多个因素相叠加是赣州市滑坡、崩塌、不稳定斜坡等地质灾害发育的重要原因。

图1 赣州市区域地质图Fig.1 Geographic location of Ganzhou city

2 研究方法

2. 1 信息量模型

信息量模型是进行区域地质灾害预测的一种有效方法,它适用于中小比例尺区域地质灾害的危险性预测。利用信息量模型预测研究区域地质灾害的准确与否取决于地质灾害的预测过程中所获取信息的数量和质量,可用信息量表示。信息量值越大,表明地质灾害易发性程度越高[24-28]。信息量模型可表示如下:

(1)

式中:I(Y,x1,x2,…,xn)为因素组合x1,x2,…,xn对地质灾害所提供的信息量;P(Y,x1,x2,…,xn)为在因素组合x1,x2,…,xn条件下地质灾害发生的概率;P(Y)为地质灾害的发生概率。

根据条件概率运算,可进一步写成:

I(Y,x1,x2,…,xn)=I(Y,x1)+Ix1(Y,x2)+…+Ix1,x2,…xn-1(Y,xn)

(2)

式中:Ix1(Y,x2)为在因素x1存在时,因素x2对滑坡和崩塌等地质灾害提供的信息量。

实际计算时往往采用样本统计结果计算其信息量,先计算单个因素对地质灾害的发生提供的信息量,再对它们求和,得到总的信息量作为评价地质灾害易发性的综合指标,具体计算公式如下:

(3)

式中:I为评价单元总的信息量值;Ii为因素xi对地质灾害发生提供的信息量值;Ni为评价单元内因素xi发育的地质灾害单元数;N为研究区域内发育地质灾害的单元总数;Si为研究区域内含有评价因素xi的单元数;S为研究区域内评价单元总数。

通常该模型得到的总信息量值I是连续分布的绝对数值,需要对其进行级别划分。本文根据指标的信息量值大小来判断研究区域地质灾害的易发性程度,信息量越大,说明研究区域地质灾害易发性程度越高。

2. 2 地质灾害易发性分区评价指标的选取

赣州市地质灾害的表现形式为滑坡、崩塌、不稳定斜坡、泥石流和地面塌陷等灾害类型,且以滑坡和崩塌为主。本次在地质灾害评价指标的统计过程中,将滑坡和不稳定斜坡统归为滑坡,将崩塌和危岩体统归为崩塌,滑坡和崩塌是斜坡失稳的两种形式。对滑坡起控制作用的因素同样制约着崩塌的产生,但各影响因素对滑坡和崩塌所起的作用或对两者的贡献略有差异,因此本文在对赣州市地质灾害易发性进行区划时,将滑坡和崩塌两种灾害类型合并统计。

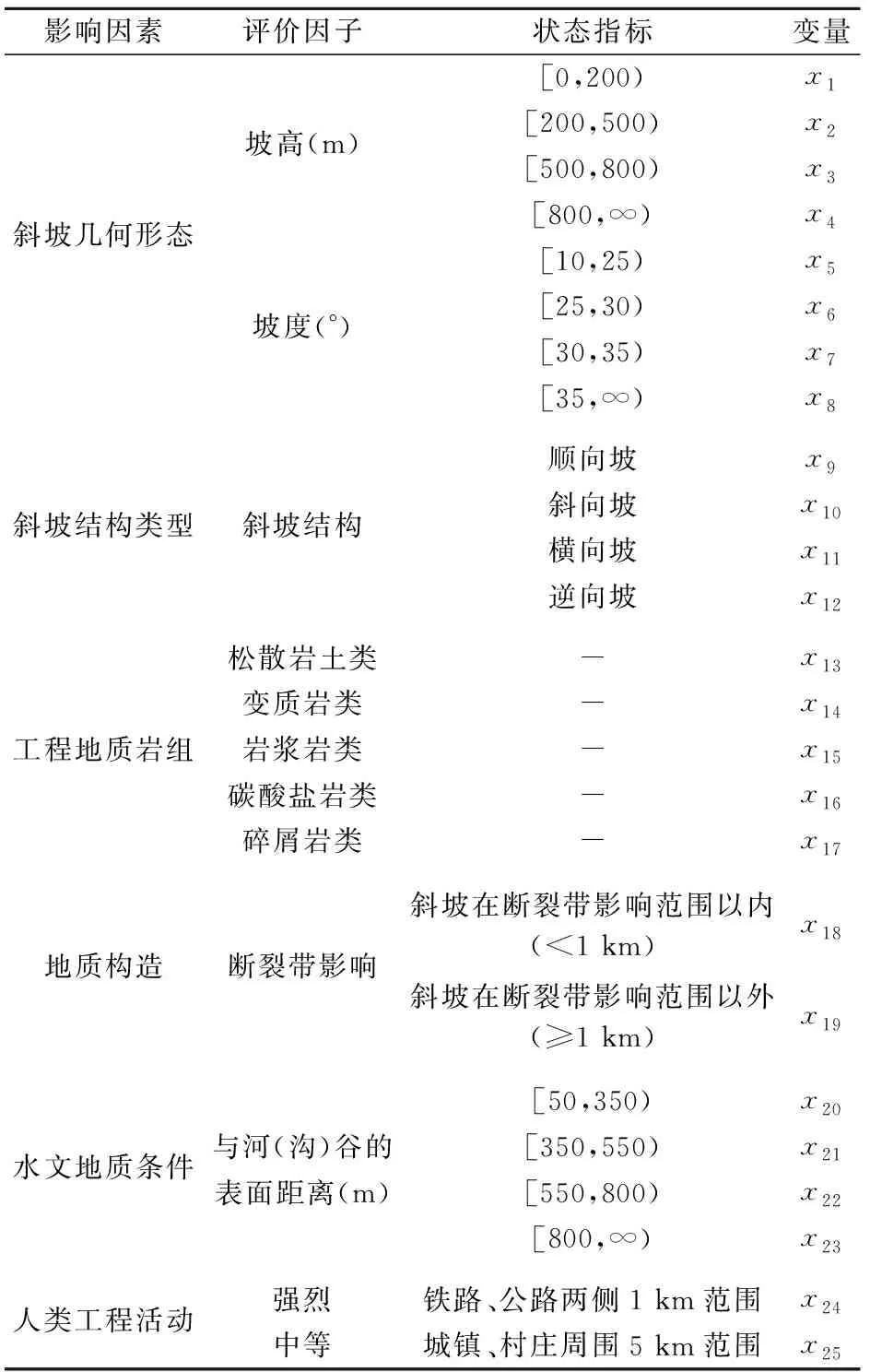

据研究区统计资料及典型灾害点的勘察研究,初步确定赣州市地质灾害的影响因素有工程地质岩组、斜坡结构类型、地质构造、地形地貌、水文地质条件等静态因素,以及降雨、人类工程活动等动态因素。结合赣州市自然地理特征和前期研究,在充分考虑资料的可获得性、研究区的尺度、研究区范围和研究精度要求等基础上,最终选取6类影响因素作为研究区地质灾害易发性分区的评价指标,即斜坡几何形态、斜坡结构类型、工程地质岩组、地质构造、水文地质条件和人类工程活动,具体的评价因子和状态指标见表1。

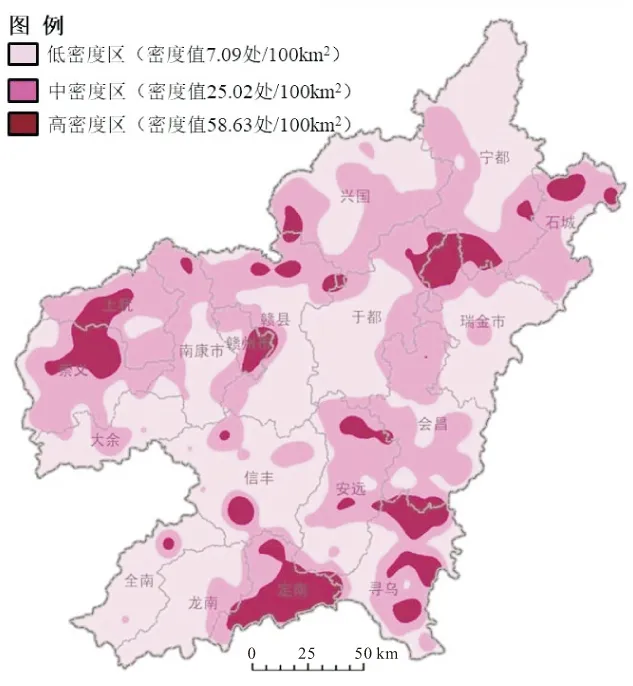

赣州市地质灾害与斜坡几何形态及结构类型关系密切,因此对这两个评价因子的提取十分必要。斜坡几何形态主要包括坡高和坡度,本次将坡高和坡度要素分别划分为4级;将斜坡结构类型划分为4级,在斜坡结构类型中如顺向坡和逆向坡,由于岩层结构、重力、降水以及植被覆盖等因素的影响,这两类坡向上的岩土体容易发生滑动,产生规模不等的地质灾害。赣州市有5类岩土体分布较为广泛,故将工程地质岩组归并为5类岩组,其中分布在河流、水域附近的松散岩土类以及分布在西部和东南部的岩浆岩类发生地质灾害的密度最大,见图2。地质构造形成了一定的地貌和地层,也影响岩土体分布及其结构特征,是地质灾害的诱因之一。水文地质条件中的强降雨和地表水的冲蚀作用对滑坡等地质灾害的发生有着重要影响。人类工程活动如人工开挖筑路在不同程度上影响了斜坡的稳定性,主要表现为改变斜坡地形和斜坡水分分布状况、降低岩土体强度、改变斜坡物质组成以及增加斜坡负荷等方面,对山地地质灾害的形成起到推波助澜的作用。

表1 赣州市地质灾害易发性分区评价因子和状态指标

图2 赣州市地质灾害点密度图Fig.2 Density of geo-hazards in Ganzhou City

3 基于信息量模型的地质灾害易发性区划与防治措施

3. 1 信息量计算结果与分析

本次赣州市地质灾害易发性区划,根据专家经验且结合地形地貌等因素,选取网格单元尺寸为250 m×250 m获取指标数据,并利用ArcGIS软件,从研究区地形图、居民交通图、工程地质图中提取因子图层,将之转化为栅格数据,并进行空间叠加分析。

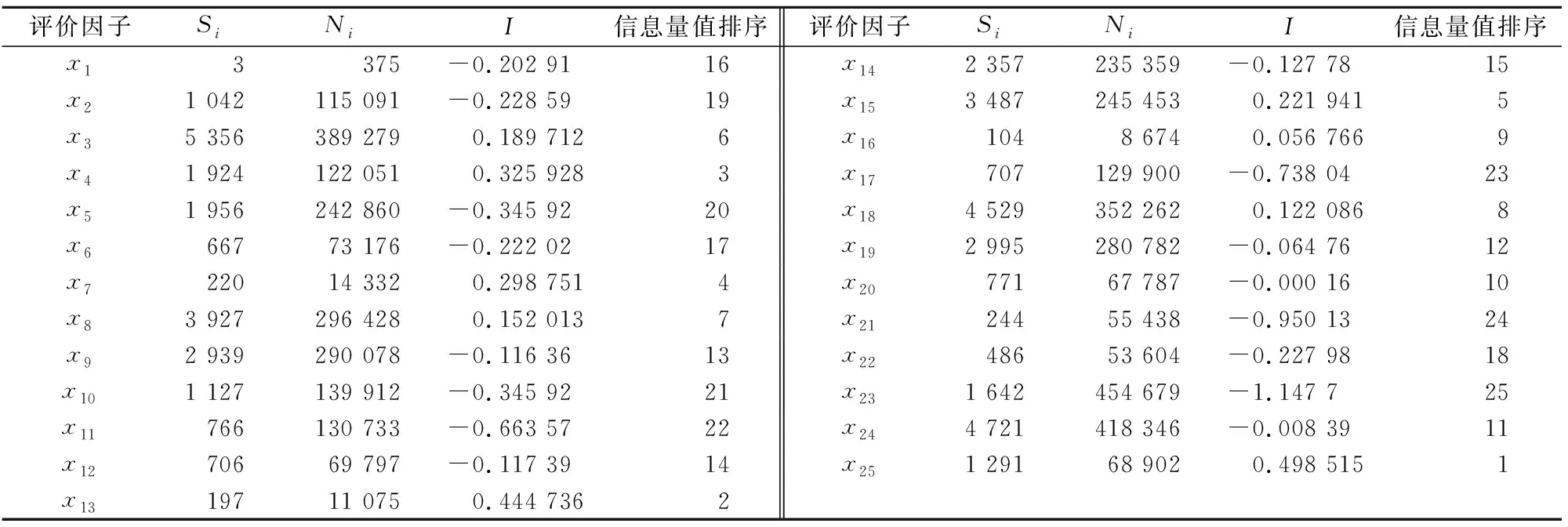

根据已有的指标数据,确定各指标因子的具体状态,并利用公式(3)计算各指标因子的信息量值,其计算结果见表2。

由表2可见,6类影响因素共分为25个评价因子,由各评价因子的信息量值大小可知,人类工程活动(城镇、村庄周围5 km范围,x25)、工程地质岩组(松散岩土类,x13)、斜坡几何形态(地形坡高≥800 m,x4;地形坡度在30°~35°之间,x7)、工程地质岩组(岩浆岩类,x15)、斜坡几何形态(地形坡高在500~800 m之间,x3;地形坡度≥35°,x8)、地质构造(斜坡在断裂带影响范围以内即<1 km,x18),这些评价因子对研究区地质灾害的形成发育贡献较大。

表2 赣州市地质灾害易发性分区各评价因子信息量值

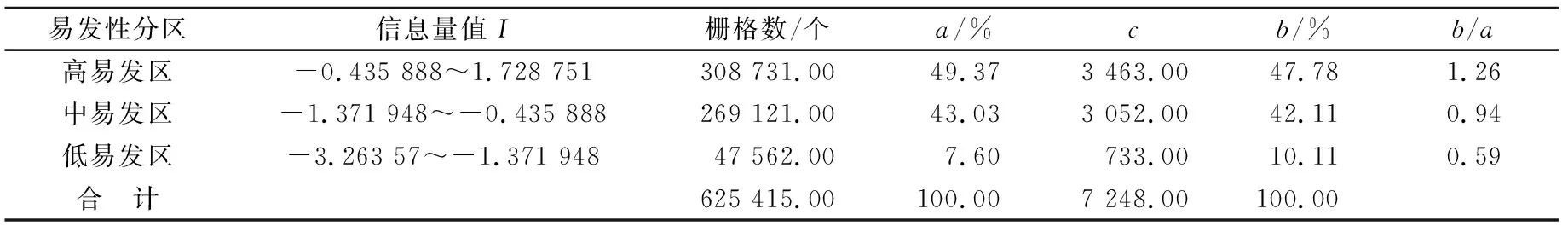

根据表2的计算结果,利用ArgGIS软件对各评价因子的信息量值进行叠加分析,可得到评价单元总信息量最高值为1.728 75,最低值为-3.263 57,其数值越大,反映各因素对地质灾害形成发育的贡献越大,发生地质灾害的可能性也就越大。本文利用统计学中常用的自然断点法对所有评价单元进行地质灾害易发性等级划分,将赣州市全区按地质灾害易发程度分区等级划分为三级:高易发区、中易发区、低易发区,并将分区统计结果与地质灾害实际分布情况进行了对比分析,详见表3。

由表3可知,在高易发区和中易发区面积大致相同的前提下,由信息量模型计算得到的研究区各易发性分区等级下的地质灾害点绝对数量随易发程度的降低而减少,同时地质灾害实际发生比率(b/a,即易发区地质灾害点比率与易发区地质灾害面积比率的比值)也随之减少,说明这种划分方法得出的研究区地质灾害易发性分区等级与实际的地质灾害发生情况基本吻合,证明了分区结果的合理性。

表3 赣州市地质灾害易发性分区等级与地质灾害实际分布对比表

注:栅格尺寸大小为250 m×250 m;a为该易发性分区等级的面积占赣州市总面积的百分比;b为落在该易发性分区等级内的地质灾害点数量占赣州市总地质灾害点数量的百分比;c为落在该易发性分区等级内的地质灾害点数量(栅格数)。

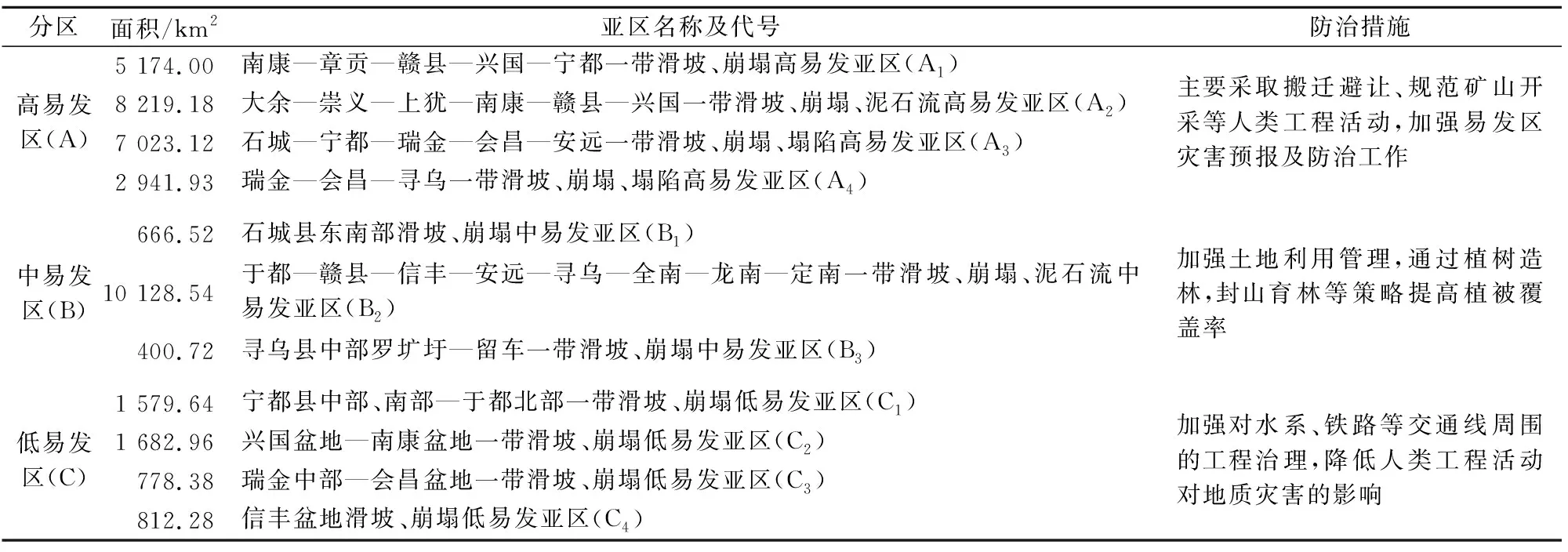

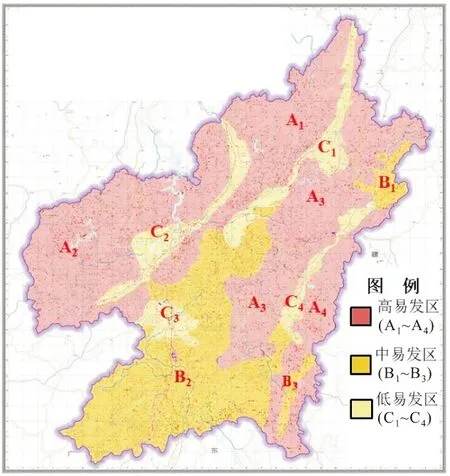

3. 2 地质灾害易发性分区

本文在利用信息量模型对研究区地质灾害影响因子进行定量计算的基础上,综合考虑地质灾害形成发育的现状,最终将赣州市按地质灾害易发性程度划分为高易发区、中易发区、低易发区3个等级,共11个亚区,并提出了相应的防治措施,详见表4和图3。

表4 赣州市地质灾害易发性分区及防治措施

图3 赣州市地质灾害易发性分区图Fig.3 Map of geo-hazard susceptibility zonation of Ganzhou City

3.2.1 地质灾害高易发区

赣州市地质灾害高易发区(A)总面积为23 358.22 km2,占全市总面积的59.27%,主要分布在赣州的东北雩山山区、东侧武夷山山区以及西北诸广山山区。这些山区地质构造复杂,人类工程活动强烈,加上降雨等诱发因素,易形成地质灾害。区内地质灾害类型以滑坡、崩塌、地面塌陷为主,不稳定斜坡次之,泥石流、地裂缝等地质灾害零星发育,地质灾害发育规模以中小型为主,稳定性较差。

赣州市地质灾害高易发区主要包括4个亚区:在区域上呈不规则的喇叭状分布的南康—章贡—赣县—兴国—宁都一带滑坡、崩塌高易发亚区(A1);沿赣西边界呈块状分布的大余—崇义—上犹—南康—赣县—兴国一带滑坡、崩塌、泥石流高易发亚区(A2);呈不规则的条带状分布的石城—宁都—瑞金—会昌—安远一带滑坡、崩塌、塌陷高易发亚区(A3);在平面上沿赣州边界呈带状分布的瑞金—会昌—寻乌一带滑坡、崩塌高易发亚区(A4)。

3.2.2 地质灾害中易发区

赣州市地质灾害中易发区(B)总面积为11 195.77 km2,占全市总面积的28.41%,主要分布在赣州的西南部、南部及西北部分地区。区内地质环境条件较复杂,人类工程活动比较强烈,地质灾害发育规模以中小型滑坡、崩塌为主,稳定性较差。

赣州市地质灾害中易发区主要包括3个亚区:赣州西南呈块状分布的石城县东南部一带滑坡、崩塌中易发区(B1);赣州西南呈块状分布的于都—赣县—信丰—安远—寻乌一带滑坡、崩塌中易发亚区(B2);在平面上呈条带状分布的寻乌县中部罗圹圩—留车一带滑坡、崩塌中易发亚区(B3)。

3.2.3 地质灾害低易发区

赣州市地质灾害低发区(C)总面积为4 853.25 km2,占全市总面积的12.32%,主要分布在赣州北部宁都盆地、西北部兴国盆地、西部南康盆地、赣州盆地、西南部信封盆地以及东部会昌盆地等盆地及河流阶地区。区内人类工程活动频繁,但地质环境条件相对简单,地质灾害发育规模以小型为主,稳定性较差。

地质灾害低易发区主要包括4个亚区:宁都县中部、南部—于都北部一带滑坡、崩塌低易发亚区(C1);沿河流或盆地呈条带状分布的兴国盆地—南康盆地一带滑坡、崩塌低易发亚区(C2);区北段主要是沿瑞金盆地及绵水沿线分布,南段主要沿会昌盆地及以南部分地区分布,在平面上呈条带状分布的瑞金中部—会昌盆地一带滑坡、崩塌低易发亚区(C3);沿信丰盆地呈块状分布的信丰盆地滑坡、崩塌低易发亚区(C4)。

3. 3 地质灾害的防治措施

在充分考虑赣州市地质灾害发育规律的基础上,参照地质灾害易发性分区结果,并结合地质灾害防治的实际情况,对赣州市各地区提出了不同的防灾减灾策略(见表4),如在A1亚区,即宁都县东北部和北部及中部地区以及赣县东南部、东部及中部地区,这些地区受地质灾害威胁严重,治理难度大,故对生产、生活条件基本丧失的地质灾害点(隐患点)应采取搬迁避让措施;在C2亚区,对严重威胁居民聚居区、交通干线、重大工程设施安全的地质灾害隐患点有计划地实施工程治理措施,如兴国盆地—南康盆地一带地区,分布有众多聚居人口,且有重要的交通干线如京九铁路干线等,应在考虑社会经济发展的稳定性、资源可持续利用等因素的前提下,对该地区地质灾害隐患点进行工程治理。

4 结 论

本文以赣州市为研究区,选取斜坡几何形态、斜坡结构类型、工程地质岩组等6类影响因素构成地质灾害易发性分区评价指标体系,并利用ArcGIS软件和信息量模型,结合实际情况对其进行修正,最终将赣州市按地质灾害易发程度划分为3个区(高易发区、中易发区和低易发区)及11个亚区,该分区结果与地质灾害实际调查结果基本相符,表明利用信息量模型进行地质灾害易发性分区具有可行性和有效性。在地质灾害易发性分区的基础上,对赣州市各区提出了不同的防灾减灾策略,其研究结果对该地区地质灾害易发性评价及防治具有重要的理论和现实意义。