见证人性中的悲悯情怀

——读《我只知道人是什么》

2018-10-10高中梅

文∣高中梅

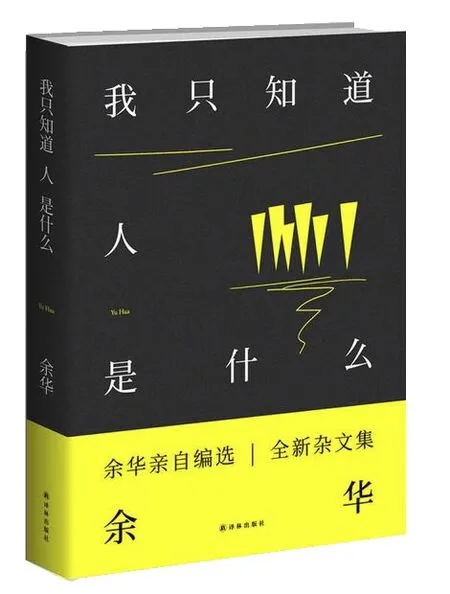

《我只知道人是什么》

作 者:余华出版社:译林出版社简 介:本书是作家余华亲自编选的一本杂文集,收入了他近些年在国际文坛游走时,所写的思考型杂文和随笔。

余华是当代中国文学史上一位重要的作家。他一手写小说,一手写随笔,是一位左右开弓的优秀双栖作家。时隔多年后,余华出版新书《我只知道人是什么》,字里行间流淌而出的深邃思考,见证了余华人性中的悲悯情怀。

《我只知道人是什么》这个书名,源自余华2010年5月参加耶路撒冷国际文学节期间参观犹太人大屠杀纪念馆的经历。一个波兰人说出了一句让余华难忘的话。这是一个没有什么文化的波兰农民,他把一个犹太人藏在家中的地窖里,直到第二次世界大战结束,这个犹太人才走出地窖。以色列建国后,这个波兰人被视为英雄请到耶路撒冷,人们问他,你为什么要冒着生命危险去救一个犹太人?他说:“我不知道犹太人是什么,我只知道人是什么。”在余华看来,这个勇敢的行为意味着人性的力量:“文学包罗万象,但最重要的是什么?就是人。”

余华认为,人有许多的共性,包括愚蠢,也包括自尊和怜悯等等,哪怕是精神失常的人,他仍然是个人,他有他的属于人的逻辑。余华在意大利访问期间,被邀请方安排到精神病院去跟精神病人进行文学对话。精神病人确实表现出了精神障碍的问题,这令陪同访问的翻译也异常紧张,但最后,当余华他们告别出来,看见这些精神病人有男女搂在一起去食堂吃饭,他突然发现原来精神病院里也有爱情。这就够了,余华写道:“我此前觉得精神病患者生活在一个黑暗的无底洞里,但是那两对男女亲密走去的身影改变了我的想法,因为那里有爱情。”

对人性的洞察是作家创作的力量源泉。阅读,则是你我生命旅程中闪耀着的光,如漫漫长夜中萤火虫的微光,又如在昏昏欲睡的夏日的唤醒,让人醍醐灌顶。对于阅读,余华建议,要去读伟大的作品,不要去读平庸的作品。余华说:“长期读伟大作品的人,趣味和修养就会很高,写作的时候自然会用很高的标准要求自己;长期读平庸作品的人,趣味和修养也会平庸,写作时会不知不觉沉浸在平庸里。所有的作品都存在缺点,包括那些伟大的作品,读的时候不要去关心作品中的缺点,应该关心优点,因为别人的缺点和你无关,别人的优点会帮助你提高自己。”读之,让人深思不已。

作为一名一流的小说家,余华对文学的思考,非常深入而别致。如在《语文和文学之间》一文中,他认为,如果把我们的现实当成一个法庭,文学不是原告,不是被告,不是法官不是检察官,不是律师不是陪审团成员,而是那个最不起眼的书记员。很多年过去后,人们想要知道法庭上发生了什么时,书记员就变得最重要了,所以文学的价值不是在此刻——那是新闻干的活——而是在此后。他总结说,这也是为什么不少当时争议很大的文学作品后来能成为经典的原因。脱离了时代的是非,脱离了作者本人的恩怨,一切回归作品本身,文学的魅力也就散发出来。

余华的成名作是《十八岁出门远行》,余华在本书中,多次介绍到它,足见是这部作品给了他充分的自信。《活着》《许三观卖血记》之后,余华的《兄弟》曾经遭到质疑,对于作家与批评家的关系,余华说:“《山海经》里面有种鸟叫‘蛮蛮’,只有半个身体,一个翅,它西部和另外一只合在一起才能飞。我觉得作家和批评家就是两只蛮蛮,作家不愿意和批评家一起飞,批评家也不愿意和作家一起飞,但是不在一起就没法飞,只好在一起,就是这么个关系。”《活着》告诉余华这样一个朴素的道理:每个人的生活是属于自己的感受,不是属于别人的看法。

读完全书,感觉“我只知道人是什么”这句话说明了一切,我们可以在生活里、在文学和艺术里寻找出成千上万个例子来解释这句话,无论这些例子是优美的还是粗俗的;是友善和亲切的,还是骂人的脏话和嘲讽的笑话;是颂扬人的美德,还是揭露人的暴行——在暴行施虐之时,人性的光芒总会脱颖而出,虽然有时看上去是微弱的,实质却无比强大!