贪污受贿案涉案金额的结构性特征

——基于司法判决书数据的初步分析

2018-10-09李辉

李 辉

(复旦大学 国际关系与公共事务学院,上海 200433)

贪官到底可以从腐败市场上获得多少金钱?又是什么因素影响了腐败官员用权力换取金钱的能力?是否官员的级别越高其手中的权力也越值钱?像“小官巨贪”、“县官不如现管”这样的现象,在中国是普遍存在抑或仅仅是特例?这些本应该是腐败研究领域中需要回答的基本问题,但是考虑到腐败这一研究领域的特殊性,大样本的高质量研究资料特别难以获得,所以以上关于中国的腐败研究的一些基本问题至今都没有得到很好的回答。这导致目前中国的腐败研究领域中形成了一个特别奇怪的情况,就是相关的理论研究特别丰富,但是实证基础却特别薄弱。

腐败,通常被定义为利用公共权力谋取私利的行为。在这个比较宽泛的定义中,又可以分为三个基本分支:以公职人员为中心的定义,以市场为中心的定义和以公共利益为中心的定义。*Arnold J Heidenheimer, “Introduction to Part I,”Arnold J. Heidenheimer, Micheal Johnston (eds), Political Corruption: Concepts & Contexts (Transaction Publishers, 2007).第一个定义强调行为主体,第三个定义强调行为后果,而第二个定义强调行为的性质。本文尤其关注腐败的第二个定义。在以市场为中心的定义中,腐败的官员把手中的权力看作自己独有的,其履职的主要目标并不是利用公共权力为公众服务,而是将权力拿到一个类似“腐败市场”的地方去出售,并从中获取收益。显然,在这样一个非常规的市场里,主要的商品是官员手中的公权力,那么是什么因素在决定这些公权力的价格?

为了回答这些问题,笔者利用“中国裁判文书网”*中国裁判文书网:http://wenshu.court.gov.cn/,访问时间:2015年5月31号。公开的法院判决书文本建立了一个全新的数据库,包括了7000多个贪污和受贿案件。判决书数据中较好地提供了腐败案件涉案金额和案情的基本信息,为我们系统地分析金额的决定因素提供了可能。基于这一数据库的初步分析,笔者发现腐败类型、案件所在地区、贪官所在单位的行政级别和管辖领域都对涉案金额有显著影响。

一、 文献回顾:关于腐败案例的大样本研究

由于腐败这一研究主题的特殊性,想要获得与腐败相关的一手研究资料并不容易,进而,要通过大量腐败案例的统计分析来研究腐败发展和变化的规律更是难上加难。尽管如此,但仍然有一些学者通过系统搜集与整理大量腐败案例的方法进行研究,为大家了解中国的腐败的分布、发展和变化做出了突出贡献。

过勇是较早地通过搜集大样本的腐败案例来对中国的腐败的一般状况进行实证研究的学者。通过对594个腐败案例所建立的案例库的实证分析,过勇发现,经济转轨有多种机制为腐败的发生提供了机会,这些机制包括经济自由化、分权化、私有化和全球化,案例库很好地揭示了这四种机制实际运作的微观基础。*过勇:《经济转轨滋生腐败机会的微观机制研究—— 从594个腐败要案中得出的结论》,《经济社会体制比较》2006年第5期。但是从数据库的情况来看,依然有许多难以克服的问题。作者在文中也承认,案例库的案例是无法科学取样的,在地区和时间序列方面都无法满足代表性;而且从样本的规模来看,594个案例在时间跨度上长达20多年,占总体腐败案例的比例相对还是较小的。

公婷和吴木銮在一项更新的研究中扩大了案例的总量,他们从《检察日报》上搜集了2000~2009年间的2800多个公开报道的腐败案例,分析了中国的腐败的总体规模、发生领域、犯罪类型等的变化趋势。*公婷、吴木銮:《我国2000~2009年腐败案例研究报告——基于2800余个报道案例的分析》,《社会学研究》2012年第4期。结果发现,中国在这十年间腐败总体的规模处于不断上升状态,政府采购、工程承包是腐败的高发领域。虽然这一研究利用大样本数据揭示了中国的腐败的一些发展规律,但是从数据本身来看,缺陷也是比较明显的:一是利用的全部是公开报道资料,案例本身可能是经过《检察日报》精心挑选的,因此这一数据无法反映大量没有被公开报道的腐败案件的基本情况;二是虽然时间跨度比之前的研究缩短了,但是在长达十年的时间区间内,案例的总量只有2800个,平均到每年的案例数依然只有280个左右,如此则占每年腐败案例的总体比例就比较低了。

刘启君在另外一项研究中把腐败案例的规模扩大到了一万多个,资料来源也与之前的研究有所不同,没有使用公开报道的资料,而是使用了各地人民法院的贪污腐败案例的《判决书》:“我们通过多种途径,收集各级各地人民法院的贪污腐败案件《判决书》,历时3年多,总共收集到一万余起腐败交易案例,建成了‘中国转型期腐败案例数据库’。”*刘启君:《改革开放以来中国腐败状况实证分析》,《政治学研究》2013年第6期。通过对这一数据库的统计分析,作者得到了许多有意思的发现:中国的腐败交易总体呈上升趋势,国有企业是腐败最为严重的部门,正职官员普遍比副职官员的腐败情况严重。这一研究无论从资料来源、数据库建立的难度还是从时间跨度上,都比以往的腐败实证研究有重大的突破,但是如果把一万多个案例平均到30多年的时间跨度(1978~2012年),年均样本量依然比较小,作者也提到大概只涵盖1%左右的样本比例。

虽然以上几项利用大样本腐败案例的研究有各自的缺陷,但这些缺陷不能否定其对腐败研究的贡献。相反,要充分肯定这些研究对于中国的腐败问题的实证研究所做出的突出贡献,因为我们必须要承认腐败这一研究议题有自身的特殊性,其资料难以获取,学者也只能是从现有的可获得数据中挖掘信息。还有一些基于大样本腐败案例的研究,把研究目标集中在更小范围的目标群体的腐败问题之上,比如省部级以上领导干部腐败问题、*杜治洲、薛彤彤:《“老虎”腐败对我国政治生态的危害及对策》,《广州大学学报》2016年第11期。市一级“一把手”领导干部腐败问题、*乔德福:《改革开放以来市“一把手”腐败案例研究报告——基于142个市“一把手”腐败案例分析》,《理论与改革》2013年第5期。工程建设领域腐败问题。*宋伟、徐小庆:《工程建设领域腐败特点的实证研究——基于60个典型案例的分析》,《河南社会科学》2013年第5期。虽然这些研究在研究目标上缩小了范围,但依然面临着案例选择比较随意、样本量过小的问题。因此,从目前的研究来看,如果要继续拓展以案例为基础分析中国腐败现状的研究,就需要找到更为可靠的、选择门槛更低的公开信息来源,进一步扩大样本的覆盖范围。本文所使用的“中国裁判文书网”案例信息库就初步具备这样的特征。

二、 腐败市场与权力的价格:理论背景

1. 腐败市场理论

克莱弗伦(Jacob van Klaveren)曾经给出一个以市场为中心的腐败定义。在这个定义中,一个腐败官员“视其公共职位为一种经营,他将寻求最大限度地扩大这个职位的收益。这个职位于是变成了一个‘最大化收益的单位’。他收益的多寡不依赖于其公共服务的优劣,而是有赖于市场状况以及他在公共需求曲线上发现最大赢利点的能力”。*Jacob van, Klaveren, “Corruption as a Historical Phenomenon,” Political Corruption: Concepts & Contexts, ed. Arnold J. Heidenheimer, Micheal Johnston (eds), (Transaction Publishers, 2007) 39.在腐败的三大定义中(以公共职位为中心、以公共利益为中心、以市场为中心),克莱弗伦的这个以市场为中心的定义虽然在20世纪70年代就被提出来了,但之后却很少被提及。在马克·菲尔普著名的讨论“政治腐败”概念的文章里,也只讨论了以公共职位为中心和以公共利益为中心的两个定义,直接忽视了以市场为中心的定义。*Mark, Philp “Defining Political Corruption,” Political Studies XLV(1997): 436-462.

学者们认为,以市场为中心的腐败定义过于宽泛,大部分转向了较为狭窄的以公共职位为中心的定义。*Arnold J, Heidenheimer“Introduction to Part I,” Arnold J. Heidenheimer, Micheal Johnston Political Corruption: Concepts & Contexts (Transaction Publishers, 2007) 8.实际上,深入探讨克莱弗伦的理论对于理解腐败大有助益。根据这一以市场为中心的定义,可以推论出在公共权力的领域中存在着一个“腐败市场”,这个市场中的核心产品就是公共权力,每一种公共权力可以提供的服务(包括合法或者非法的)不同,在腐败市场上的竞价也就不同。这种权力价格上的差异就可能会体现为腐败案件中涉案金额的差异。

腐败市场这一理论从逻辑上来说并不新奇。在传统的政治学理论中,学者们一直认为在经济领域的市场之外,政治领域也存在着一个类似的“市场”,也就是所谓的政治市场。在这个市场上,政治家的行为逻辑与企业家类似,通过兜售自己的政策承诺和执政理念以换取选民手中的选票。但是腐败市场与“政治市场”不同,政治市场主要争夺的是政治支持,即选票和民意,但是腐败市场上争夺的是官员的个人私利,尤其是经济利益。政治市场上竞争的过程是公开的、受法律保护的,腐败市场上的竞争是隐蔽的、非法的。政治市场上通过竞争来完成合法性在政治系统中的输入过程,从而实现了公权力对民众需求的回应性,但是腐败市场上恰恰相反,公权力回应的是权力拥有者对私利的追求,扭曲了公权力对民众的回应性。*当然,也有学者提出,腐败市场上的竞争有可能跟政治市场上的竞争一样产生效率,甚至有可能超过政治市场上的效率。针对这一问题,苏珊·艾克曼从理论上充分说明了,由于腐败市场的一些特殊性质,其产生的效率不会超过正常的政治市场。

广东省韶关市公安局原局长叶树养的案例充分体现了“腐败市场”的理论。叶树养曾经被评为中国最有“理想”的贪官,其有一个长远的贪腐计划,计划在退休之前贪污六千万元。其中,两千万元留给自己和妻子养老,两千万元留给儿子,两千万元留给女儿。为了实现这一贪腐“理想”,其在收受贿赂中形成了“五不原则”:不主动索要钱财;不办事不收钱;不催讨该给还没给的钱;不讨价还价;不介意钱多钱少。*《贪官局长叶树养“智慧”敛财 贪腐“五项计划”颇有耐心》,《检查日报》2010年1月14日,中国共产党新闻网:http://fanfu.people.com.cn/GB/10767247.html, 访问时间:2017年9月29日。在这个案例中,公安局长考虑的不是拿手中的权力来维护治安,而是到腐败市场上出售,其使用权力的各种规则都是为了获取个人的最大利益。

2. 权力的价格

虽然总的来说公职人员出售公权力以满足私欲的过程完全符合腐败的定义,但是腐败市场真的像开放竞争市场一样有稳定的价格机制吗?换句话说,权力真的有价格吗?在罗斯·艾克曼对于腐败市场的理论分析中,她认为答案是否定的。

贿赂的非法性使得参与者会尽力维护交易的隐蔽性,这意味着关于行贿—价格的信息无法公开,因为腐败市场的信息交流比较困难,使得价格也相对棘手。一些潜在的参与者可能由于道德困境或者害怕惩罚的原因而拒绝进入这一市场,公职人员也可能处于安全的考虑把交易范围限定在内部圈子或者亲戚朋友的范围内。所有这一切决定了腐败系统相对于合法市场而言更加缺少竞争性,也更具有不确定性。贿赂的价格可能漫无标准。*Susan Rose-Ackerman, “When is Corruption Harmful?” Arnold J. Heidenheimer, Micheal Johnston Political Corruption: Concepts & Contexts, (Transaction Publishers, 2007) 353-371.

不得不说,艾克曼确实指出了腐败交易与普通合法市场交易的根本差别,那就是对隐蔽性的需求。可以说,如果某类腐败交易的隐蔽性越强,那么其价格的公开程度就越差,交易金额就越有偶然性,因为行贿者无案可循,只能靠讨价还价和猜测。但是如果我们把研究情境放在一个腐败高度蔓延的情境里,那么腐败的隐蔽性就可能没有想象的那么强了。比如古普塔在对印度农村土地腐败的一项研究中就指出,在印度,农民拥有向基层国家工作人员行贿的地方性知识,这种腐败如此公开,以至于其所要花费的金额是众所周知且固定的。*Akhil, Gupta, “Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State,” American Ethnologist 22.2(1995): 375-402.因此,我们完全可以推测,如果在一个国家里,某种腐败被处罚的概率很低,那么这种腐败发生的频率足够高的时候,行贿者通过私下里的信息分享可能会在一定范围内形成比较公开的价格。这种价格不会像艾克曼所说的那样,金额的大小差异特别大,取决于偶然因素,而是会遵循一定的规律。

根据克莱弗伦的理论,权力可能是有价格的。虽然不能像合法市场那样透明和公开,但公职人员利用手中权力能换取的私人利益却是有规律可循的。公职人员从腐败中获得的额外收益主要取决于两个因素:一是市场状况,也即是其手中的公权力受行贿者欢迎的程度。行贿者对某种公权力的需求越多,则公职人员能够通过兜售权力获得的收益就越高;二是这位公职人员发现最大赢利点的能力,也即是虽然其手中的权力并不那么受欢迎,但是这位公职人员特别善于经营,则其也可以用有限的权力获取大量利益。

其中,第二个因素由于过于强调公职人员的个人特质,尤其是“能力”这样模糊的概念很难操作化,所以有比较多的不确定性,难以提取系统化的证据。但是第一个因素,即所谓的“市场状况”,实际上指的是公权力所能分配的资源和利益的大小。从理论上说,在腐败市场中,无论购买公权力的过程有多么隐蔽,一个公权力所能分配的利益和资源越多,则其价格也越高。相应地,在与此公权力对应的腐败案件中,涉案金额的平均水平也会越高。

从这个理论的逻辑出发,我们推测有几个因素可能会影响权力在腐败市场上的价格。一是腐败的类型。受贿案和贪污案作为两种完全不同的腐败方式,涉案金额会有比较大的差异。有学者研究发现,随着中国市场化程度的加深,以及国家各方面管理体制的完善,要通过贪污的方式直接窃取国家财富变得越来越困难,因此贪污腐败逐渐向贿赂型的腐败转变。*Kilkon, Ko, and Cuifen Weng, “Structural Changes in Chinese Corruption,” The China Quarterly 211(2012): 718-740.但是他们只发现了贿赂案比贪污案在总体数量上的超越,没有讨论两种腐败类型在金额上的差异。按照前面的逻辑,既然直接贪污公共财产变得更加困难,那么贪污案的金额也会逐渐下降,贿赂案的金额会逐渐超过贪污案。

二是公共权力所处的经济环境。显然,公共权力所处的经济环境越优越,则其能支配的财富量就越大,权力的价格也会相应提高。因此,在一个国家内,同样级别的行政官员,在给定的监督力度下,相比于经济欠发达地区,在经济发达地区的官员,用手中的权力寻求财富的能力会更强;在这些地区发生的腐败案,其腐败的涉案金额也会更高一些。在市场化程度高的地区,腐败官员利用公共权力从市场中寻租的能力也会更强。因此,这些地区的腐败案其涉案金额也相对较高。*Yan, Sun, Corruption and Markets in Contemporary China (Cornell University Press, 2004).在中国,东部沿海地区的市场化程度要高于其他地区,根据王小鲁和樊纲所做的“市场化指数”, 2014年浙江的市场化指数为9.78,而东北的黑龙江只有6.22,西部的贵州只有4.85。*王小鲁、樊纲等:《中国市场化八年进程报告》,人民论坛,http://www.rmlt.com.cn/2016/0414/423199.shtml, 访问时间:2017年10月31日。

第三个因素更为直接,就是官员手中公共权力的大小。虽然权力的大小是一个非常难以测量的变量,但是在中国可以用一个方法大致区分不同官员手中权力的大小,那就是其所在政府部门或者单位行政级别的高低。在中国,公务员的行政级别被明确划分为五个层级:国家级、省部级、厅局级、县处级和乡科级,每个层级内部又有正职和副职之分。官员的行政级别越高,权力越大,其所能支配的资源和财富也越多,一旦发生腐败案件,则相应的涉案金额平均来说也会越高。

三、 数据、变量与测量

1. 数据来源

本文的数据来自于“中国裁判文书网”公开的法院判决书文本。该网站提供了搜索引擎,笔者使用了“贪污”和“受贿”两个关键词进行搜索,分别得到了6020个与“受贿”相关的文件和16900个与“贪污”相关的文件,这些文本文件就是最后数据建立的原始资料。虽然根据搜索结果直接下载下来的文件数量很大,但是经过筛选和清理,最终符合要求而进入样本的文本数量并没有那么多,主要原因有以下几点:

一是文本性质的限制。在仔细阅读了司法文书之后,笔者发现,搜索结果中的“裁判文书”主要包括两种类型:“刑事裁定书”和“刑事判决书”。其中,刑事裁定书是指人民法院在刑事案件审理或判决执行过程中,就程序问题和部分实体问题所做的书面决定,比如因为对罪犯的“减刑”所出具的裁定书。裁定书中包含的信息十分匮乏,只有罪犯个人的基本信息,没有对罪名的详细描述,也没有处罚和金额等关键信息,这种类型的文本不符合我们的研究需要。而刑事判决书则不同,其中包含了对案件性质、案情过程、证据搜集、嫌疑人个人信息,以及最终判决结果的详细信息;有的复杂案件,判决书可以长达二十多页,符合本文的研究需要。最后笔者只选择使用判决书文本来建立数据库,舍弃了所有的刑事裁定书。

二是搜索结果错误。截至搜集资料时的搜索时间,“中国裁判文书网”并没有提供特别复杂和精确的搜索引擎,所以搜索结果都是模糊匹配的。即使用“贪污”和“受贿”作为关键词,也会搜索出其他包含这些关键词的案件文本。这样的搜索结果大量存在,不符合本文的要求,在最后做了罪名的匹配之后被清理掉。

三是搜索出重复文本,即一个案例会在最终的搜索结果中重复出现2~3次,最后只能删除重复结果,造成最终的样本量远远少于搜索结果数量。

四是下载错误。可能是网站本身的原因,也可能是下载软件本身的问题,总会有一定比例的下载结果显示为乱码或者空白页,导致下载的文本无法使用。

最后,还有一个比较少见的情况,即只有通过人工仔细阅读和比对文书文本才能发现,那就是一审判决为贪污案,但是二审终审结果推翻一审的定罪,改为“职务侵占”或者“诈骗”等其他罪名,这也不符合本文的要求,被剔除出样本。

经过这样几轮删选,最后只剩下符合要求的4093个贪污案和3222个受贿案,总计7315个样本,作为最后的数据总量。如果按年份分,包括了2014年的5947个案例和2015年的1368个案例。

2. 编码与测量

在清理完数据,最终确定本文的目标文本之后,接下来最为艰巨的任务就是将这最后符合要求的七千多份文本转换为可以用软件分析的数据格式。为了降低工作量,笔者首先使用“分词法”,即根据每个文书文本独特的案件编号建立一行数据,如“(2014)宁刑初字第00436号”指的是湖南省宁乡县人民检察院公诉的第436号案件。由于每一份判决书都有这样一个独特的编号,所以就以这个编号为基础来建立最初的数据。计算机可以自动识别非常格式化的文本信息,包括年份、案件编号、宣判的法院信息、地址信息、嫌疑人姓名及人口学信息、罪名等等。但是,由于判决书的文本格式非常复杂,有些非常关键的信息无法自动提取,包括笔者关注的最核心变量:判罚和涉案金额,以及犯罪情节等等,最后这些关键信息需用人工比对的方法全部重新手动核实。最终在20位研究助理历时一年半的编码工作之后,完成了数据库的建设工作。详细编码规则如下:

金额:金额的情况比较复杂,有些案件非常清晰地给出了犯罪嫌疑人相应罪名所对应的金额,比如,“被告人谢某某身为国家工作人员,利用职务上的便利,伙同他人非法收受他人财物75万元,个人分得21.5万元,数额巨大”。但也有些案件在最后结论中没有给出明确的涉案金额,比如,“被告人杨某某身为国家工作人员,利用职务上的便利,侵吞国有财产人民币……”,在这种情况下就要阅读全部判决书文本,把所有项目的金额加总,来计算总金额。同时,要把其中的房产、礼品等换算成金额,把外汇按照汇率换算成人民币。如甘肃省酒泉市房地产管理局局长受贿一案,最后确定:“被告人史某在任酒泉市房管局局长、城建局局长期间,利用职务上的便利,多次非法收受他人财物共计人民币18445420.65元,美元41万元,金条11根(1100克),为他人谋取利益,严重侵犯了国家工作人员职务的廉洁性,其行为已构成受贿罪。”针对这种情况,我们把美元乘以2014年平均汇率6.1428,金条则以司法机构认定的换算价格,确定为人民币202332元,最终确定史某受贿罪相应金额为21166300.65元。

罪名:包括受贿罪和贪污罪,受贿罪编码为1,贪污罪编码为2。文本中的描述为:“本院认为,被告人杨某某身为国家工作人员,利用职务上的便利,侵吞国有财产人民币……,其行为已构成贪污罪。”或者类似这样的表达:“本院认为,被告人谢某某身为国家工作人员,利用职务上的便利,伙同他人非法收受他人财物75万元,个人分得21.5万元,数额巨大,其行为已构成受贿罪,宁乡县人民检察院对被告人谢某某指控的部分事实及罪名成立,本院予以采纳。”

官员的行政级别:在七千多个案例中,虽然有一部分是没有行政级别的非国家工作人员,但主要是有一定行政级别的公职人员。在我们的数据库中,没有包含省部级以上的样本,行政级别最高只到厅局级干部。另外,在我们的样本中,有大量村官,他们是没有行政级别的,但我们没有把这些人编码为非国家工作人员,而是归类为行政级别最低的一级。因为其之所以会被以贪污和受贿罪名处罚,主要原因是他们有大量的机会参与和协助国家的公共管理事务。最后,笔者从数千个不同的具体职务信息中,归类编码了五个行政级别,其中非国家工作人员编码为0,居委和村委编码为1,乡、镇和街道编码为2,县和县级市编码为3,地市和厅局级编码为4。

是否共同犯罪:当一个案件中出现多名罪犯,且最后均确定为受贿罪或者贪污罪的,就被视为共同犯罪,编码为1,否则编码为0。

单位和部门:判决书中一般都会提供罪犯的详细个人职业经历,但是这些职业五花八门,种类过于繁多,职业信息也过于冗杂。为了能够具备一定的分析价值,笔者将罪犯的工作部门划分为21个领域,包括司法、经济、自然资源、房地产、环境保护、社会保障、海关、村委、居委、党务、立法等,这些信息有助于分析不同腐败类型在不同领域中的分布差异,为在不同领域中的反腐败更具针对性的手段提供了证据。

最后,部分判决书文本中包含了详细的被告人的人口学信息,包括性别、年龄、民族、受教育程度、党员身份等等,在构建数据库时这些信息也被全部录入。但由于缺失值实在太高,比如七千多份判决书中只有3873份提供了出生日期,只有3555份提供了受教育程度,所以在本文的分析中没有使用这些信息。

四、 实证分析

在正式进入数据分析之前,还有一个重要情况需要说明。因为笔者希望观察的是涉案金额在不同人群中分布的平均状况,所以其实有两个数值可以代表这种平均状况:均值和中位数。但最终笔者决定选择中位数,主要原因是均值受极值的影响比较大。如果在一类人中,有一个人的涉案金额特别巨大,那么就会整体拉高这个类别的平均值。因此,仿照对人均收入的统计分析,接下来使用的都是涉案金额的中位数。

1. 腐败类型

笔者首先对案例中的受贿案和贪污案做了最基本的描述,在表1中分别提供了全部样本、贪污罪和受贿罪的基本描述统计。在全部7315个样本中,有7313个文书都提供了最终的涉案金额。从全样本的统计量来说,最小金额为0元,主要是在一些集体犯罪中,有些人参与了腐败案件,但最终并没有得到任何经济上的好处。虽然给予了一定的法律惩处,但涉案金额只能标记为0元。而全部样本中的最大金额来自一位铁道部运输局的局长,其从2000年至2011年间,“利用先后担任铁道部运输局装备部客车处处长、装备部副主任、运输局局长等职务上的便利,为广州某股份有限公司等十三家单位谋取利益,为此,收受或索取上述单位的负责人等人给予的款物折合人民币共计4700余万元”。*北京市第二中级人民法院,刑事判决书(2013),编码:二中刑初字第1530号。从整个样本的平均状况来看,全样本腐败金额的均值高达317960.2元,但均值容易被个别较高金额的案例拉高。全样本的中位数其实很低,只有56800元。

表1 腐败金额的描述统计

资料来源:作者自制。

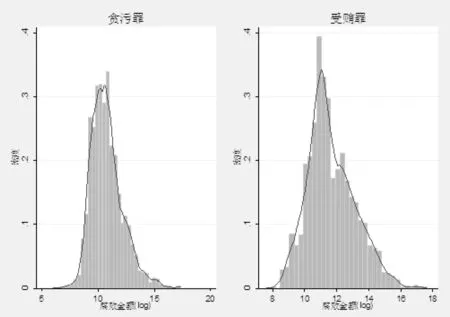

为了更直观地比较两种罪名涉案金额的分布情况,图1中分别显示了两种腐败案件金额取对数之后的核密度分布状态。可以发现:首先,确实如之前的研究所表明的,在腐败市场上,涉案金额之间的差异非常大;其次,如果比较不同的腐败案件类型,可以发现受贿案件金额之间的差异性要远远大于贪污案,表现为图1中右边受贿案的核密度曲线比左边贪污案的要更向两边延伸;最后,受贿案件涉案金额的平均水平要高于贪污案,在总共七千多个样本中,贪污案的平均金额为223181.8元,中位数为40000元,而受贿案的平均金额为438367.9元,中位数为89000元,受贿案几乎为贪污案的两倍。

资料来源:作者自制。

2. 地区差异

资料来源:作者自制。

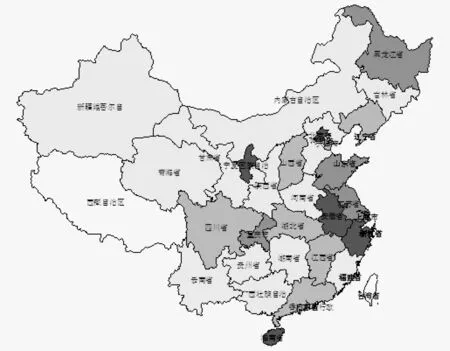

利用判决书中提供的被告人地址信息,笔者把每个省的腐败案件涉案金额加总求均值,得到了一个分省的腐败金额分布图,结果如图2.1所示,其中颜色越深代表平均金额越高。如果单纯从分省的统计量来看,还是有些出人意料,颜色最深的为北京、安徽、浙江、宁夏和海南,其次为黑龙江、山东、江苏和重庆,第三梯队则包括了辽宁、山西、湖北、四川、江西和广东,剩下的省份金额都比较低。似乎并没有如之前所预计的,经济越发达、 市场化程度越高, 腐败的涉案金额会越高,因为在高金额的省份里包括了宁夏、海南、安徽这样经济并不特别发达、市场化程度也不高的地方。但正如前面所说,均值容易受到少数几个极值的影响,而且腐败金额除了受所在地区经济状况的影响外,还受到权力寻租能力的影响,所以不太可能做到金额和经济发展程度一一对应。但是从地图的总体状况来看,还是沿海地区要高于中部地区,而中部地区又会高于西部偏远地区。

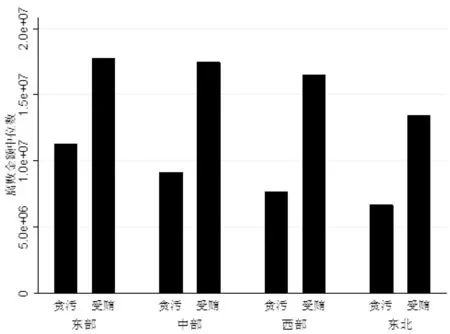

于是笔者重新绘制了图2.2。在此图中,首先按照国家统计局的标准,把不同的省份归类到东部、中部、西部和东北四个地区,然后在每个地区内部又区分了贪污案和受贿案,做完交叉分类之后呈现了所有类型的腐败金额中位数。结果可以发现有非常明显的规律:腐败金额的中位数从东部、中部、西部到东北依次降低,而且无论贪污案还是受贿案都是呈现完全相同的规律;同时,无论在哪个地区,受贿案的金额都远远超过贪污案。

资料来源:作者自制。

3. 行政级别与职务

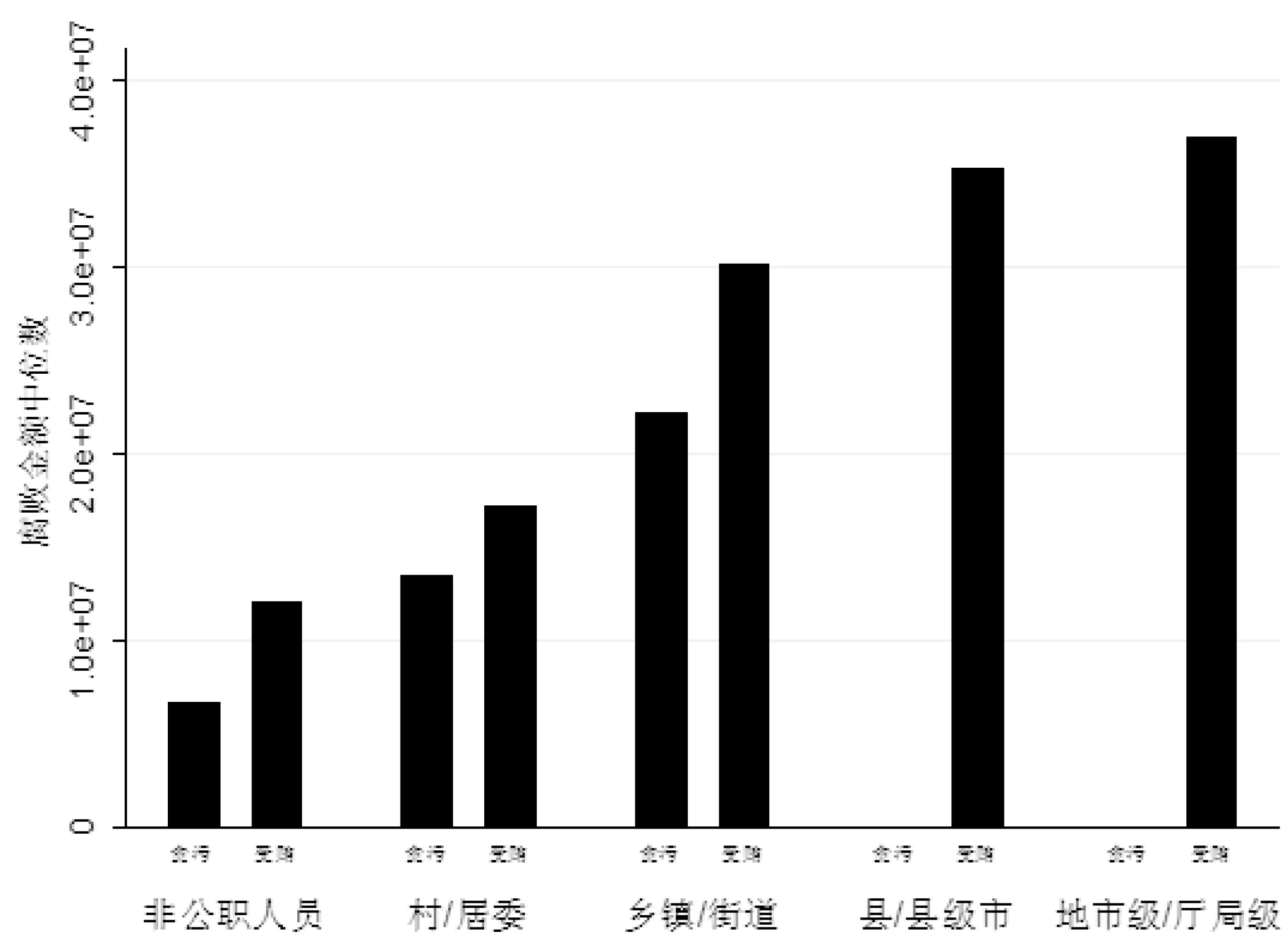

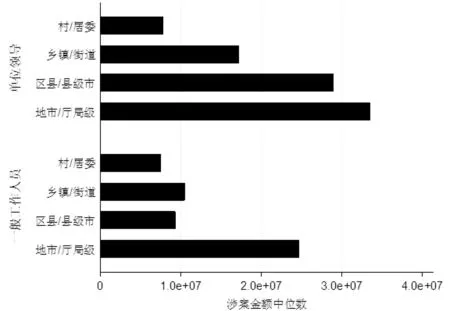

笔者首先分析了大家最为关注的因素,即腐败官员的行政级别对涉案金额的影响。图3.1比较清楚地显示,随着行政级别的提高,腐败金额的中位数也逐渐升高。发生在村委会和居委会的腐败案件,涉案金额也远高于非公职人员。同时,我们在图中把不同级别腐败案件又按照罪名区分为贪污罪和受贿罪,结果发现,不论贪污罪还是受贿罪,涉案金额都随着行政级别的提高而提高。同时,在前三个行政级别类型(非公职人员、村/居委、乡镇/街道)中,受贿罪的金额都大于贪污罪。在县处级和厅局级干部中,样本只有受贿罪,没有贪污罪,所以看不出两种类型的差异。这充分证明了笔者的猜测,行政级别越高的官员,其权力的价格也相应提升。所谓“小官巨贪”的现象大概只是个别特殊情况,在大样本中体现不出来。

资料来源:作者自制。

除了行政级别之外,笔者还猜测在一个单位中的具体职务是不是会影响到其权力的价格。于是,在行政级别之外,又把所有的公职人员分为单位领导和一般工作人员,然后把两个因素交叉,重新构建了八个类别,绘制了图3.2。结果发现,不论是哪一个行政级别,单位领导腐败金额的中位数都要超过一般工作人员。但是在两个类别之内,腐败金额的分布呈现出不同的规律。在单位领导类别中,从村官到厅局级干部,腐败金额呈现有规律地上升。但是在一般工作人员中,从村官到县处级干部,腐败金额没有特别明显的差异,甚至乡镇和街道干部还略高于其他两个类别。只有到了厅局级单位,一般工作人员的权力价格才有质的飞跃,远高于其他三个类别。

资料来源:作者自制。

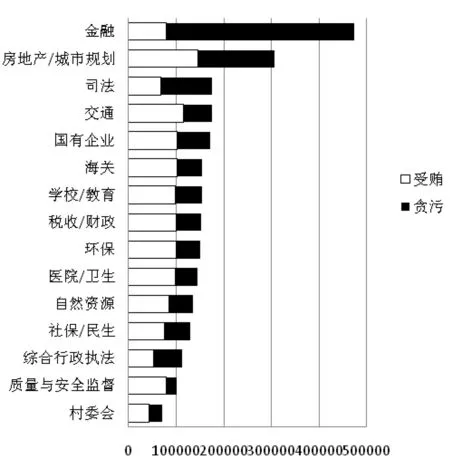

4. 部门管辖领域

在分析了行政级别对腐败金额的影响方式之后,考虑到“小官巨贪”、“肥差”和“县官不如现管”等情况,接下来看一下腐败金额在不同政府部门之间是否有很大差异。为此,笔者利用数据中提供的当事人工作单位信息把腐败案件划分到21个主要的政府部门之下。在图4中,笔者选择了其中比较多的十五个门类,包括金融、房地产和城市规划、司法、交通、国有企业、海关、教育、医疗、民生、税收和财政等。可以发现,在七千多个裁判文书数据的样本中,金融领域的涉案金额最高,几乎是其他领域平均水平的三到四倍。其次为房地产和城市规划领域的案件,大约是其他领域平均水平的两倍。而剩下的司法、交通、财政等部门在金额的分布上没有显著差异。值得注意的是,所谓的“小官巨贪”现象实际上在中国只能是个别情况,从大样本的总体情况来看,村委会级别的腐败案件,平均涉案金额还是比较小的,排在所有政府部门最后。

资料来源:作者自制。

5. 权力与地区的交互差异

除了以上四个方面的差异之外,我们还想知道,是否在不同地区,权力对腐败案涉案金额的影响也有所不同。为此笔者绘制了图5,图中同时反映了行政级别和地区对涉案金额的影响,其中的0-4编码代表贪官的行政级别。如前所述,0代表非公职人员,4代表地市级和厅局级以上的官员。其中比较有意思的发现是:如果拿东部沿海地区和中部、西部和东北地区相比,可以发现在不同的行政级别之间,东部地区的涉案金额方差比较小。但是中部、西部和东北地区差异非常大,尤其是中部地区,行政级别每提升一级,所能带来金额上的提升非常显著。

资料来源:作者自制。

五、 结论与讨论

本文基于一个裁判文书数据的实证分析,研究了贪污和受贿两种典型腐败案件中涉案金额的差异。金额实际上从一个侧面反映了在腐败市场中公共权力如何被定价的问题。基于有限的实证资料,我们发现贪污和受贿这两种职务犯罪的形式中涉案金额有显著差异,受贿的金额远远大于贪污。这可能在一个方面反映了中国的腐败在形式上已经发生了悄悄的转型,从自体腐败逐渐转向了交易式腐败,后者更加隐蔽也更加便于利益输送,实际上为反腐败提出了更严峻的课题。同时,我们也发现腐败金额的结构性差异符合腐败市场的理论预期——公共权力的价格同时取决于官员个人的能力及其所在环境的市场化程度。按照这两个向度,我们分析了官员的行政级别、所管辖领域以及所在地区的特征对腐败金额的影响,结果发现:东部经济发达地区的涉案金额要高于中西部地区;贪官的行政级别越高,平均涉案金额也越高,但是在领导和一般工作人员之间有一定差异;从管辖领域来说,金融和房地产领域的涉案金额最高,远远超过其他领域。最后,在交互效应上,我们发现在市场化和经济比较发达的地区,行政级别对腐败金额的提升作用比较小,但是在中部和西部地区,腐败金额随着行政级别的提升而有较快速度的增加。

虽然我们得到了一些初步结论,但依然要承认这只是对裁判文书数据的一个初步研究,仍有很多的局限性:首先,这不是一个有代表性的抽样数据,这七千多个数据的形成依赖于裁判文书网本身的数据来源和构成,虽然样本量很大,但并不是从中国所有职务犯罪中严格抽样出来的,这严重影响了结论的可推广性;其次,裁判文书数据本身可能存在着选择性上传的问题,因为一些敏感性和较高层级的案例,很明显就没有上传到这个数据库中。上传的数量可能还受制于地方司法部门的管理能力和电子政务的发展水平,因为笔者发现东部沿海地区上传的数量比较多,而中西部和东北地区上传的数量较少。最后,已判罚的案例不能代表全部的腐败情况,因为还有大量的“腐败存量”没有被发掘,或者正在侦察和审理过程中。

然而,即便意识到这个数据可能存在的种种问题,笔者依然决定对此数据做整理和挖掘,主要原因有两个:首先,这是目前可获得的关于腐败问题的最完整的数据,并没有另外一个可替代的更完美的数据可以做到样本量足够大,又满足抽样的代表性,因此局限性不能让我们完全放弃对此数据的探索;其次,此研究并不追求完全揭示中国的腐败问题的全部结构性特征,文中基于数据的所有结论,都有待于新数据的证明或者推翻。如果这个数据能够在以往对于中国的腐败问题的认识上有一点点推进和新的贡献,那么这个数据挖掘的工作也就体现了其价值。