甘肃农村居民人均可支配收入构成及区域分类分析

2018-10-09朱新明汪来田

朱新明,汪来田

(酒泉市农业科学研究院,甘肃 酒泉 735000)

农村经济发展和农民收入水平直接关系到我国的经济发展,关系到社会稳定和2020年全面建成小康社会的目标[1-2]。甘肃是一个农业大省,乡村人口占总人口的56.81%,近年来甘肃农村居民人均纯收入(可支配收入)位居全国末位。加快甘肃农村经济的发展,提高全省农村居民的可支配收入已成为2020年建成小康社会的关键。我们通过研究甘肃“十二五”期间农村居民人均纯收或可支配收入的结构组成、趋势变化及甘肃各地区间的收入的差异以及与全国的差距,以期找出产生差距的原因和今后的发展对策,为促进政府决策科学化提供参考。

1 数据来源和方法

数据来源于甘肃统计局2014—2016年《甘肃省发展年鉴》[2-4]。可支配收入增长来源、趋势、结构分析采用传统数据对比及图表分析法。甘肃省各地区农村居民可支配收入差异分析以2013—2015年3 a数据的平均值,用多元统计分析方法-K值聚类SPSS软件分析。

根据国家统计局2016年《中国统计年鉴》统一标准,农村居民家庭人均可支配收入结构分为工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入[5]。在分析不同收入水平农村居民收入结构时,又将其经营净收入分解为第一产业经营净收入、第二产业经营净收入和第三产业经营净收入。甘肃统计局2016年《甘肃发展年鉴》统计资料表述的2015年甘肃农村居民的收入描述指标为“家庭人均可支配收入”,2015年及以前的《甘肃发展年鉴》统计农村居民收入的指标为“家庭人均纯收入”,两者虽在概念和算法上有一些差异,但收入结构分类基本相同。为统计分析及表述方便,统一用“可支配收入”表述。

2 结果与分析

2.1 可支配收入的构成变化

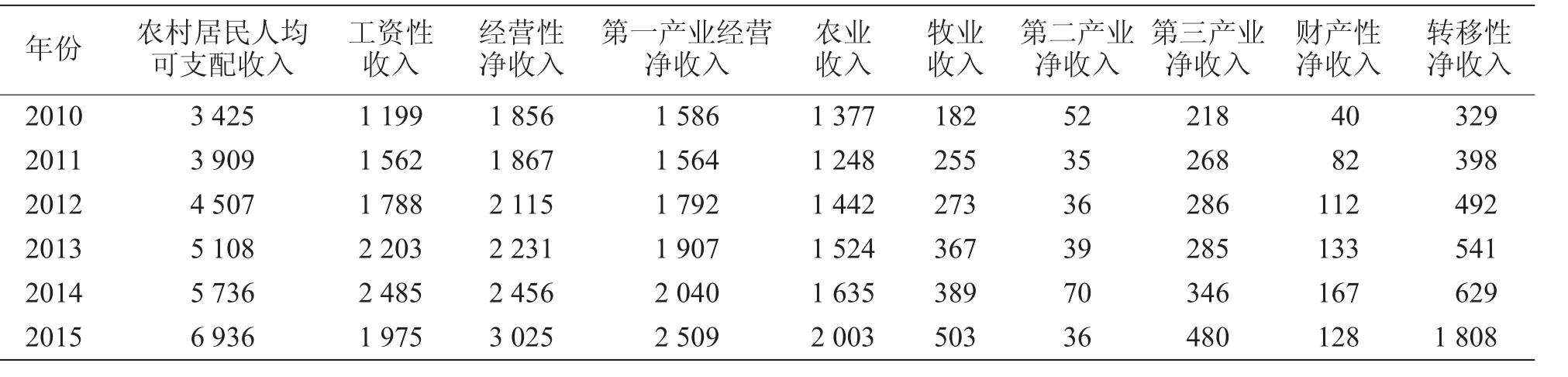

甘肃省“十二五”期间甘肃农村居民家庭人均可支配收入构成和构成因子的变化见表1。

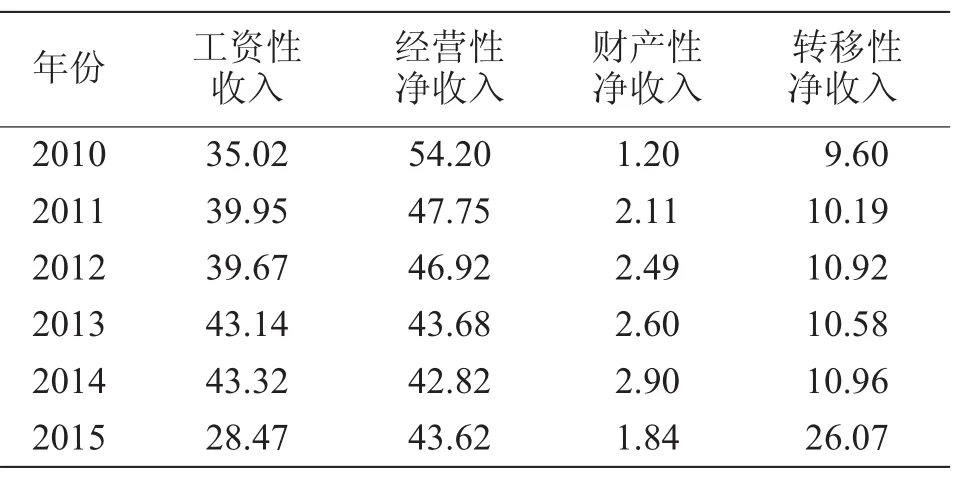

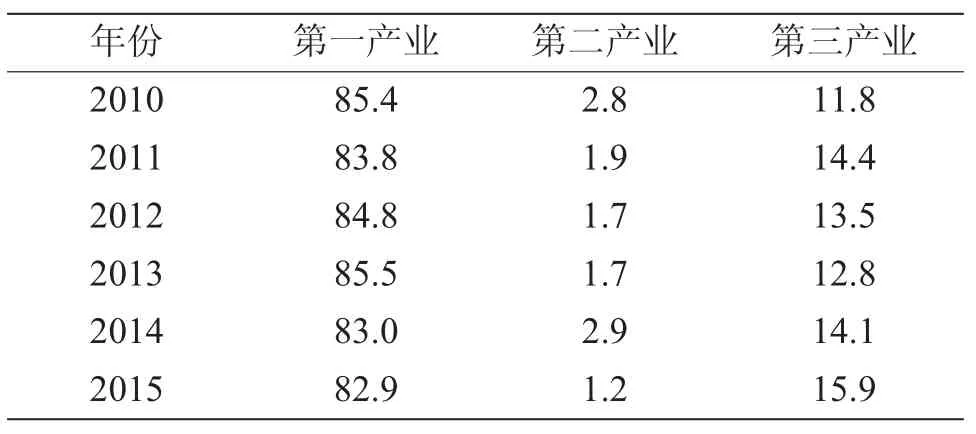

2.1.1 家庭经营性净收入 家庭经营性净收入占主导,但在可支配收入中呈现逐年下降的趋势。其占可支配收入的比重由2011年的47.75%下降到2015年的43.62%,平均每年下降0.826百分点(表2)。在家庭经营性净收入中,来源于第一产业的收入平均所占比例达84.23%,第二产业平均占2.03%,第三产业平均占13.75%(表3)。第一产业中,农业占82%,牧业占18%。2010—2015年,第一、二产业的所占比例逐年下降,第三产业的占比变化幅度小,说明甘肃农业结构调整缓慢,产业化、规模化程度低,经营性净收入主要来源于第一产业。

表1 甘肃农村居民家庭人均可支配收入及构成 元

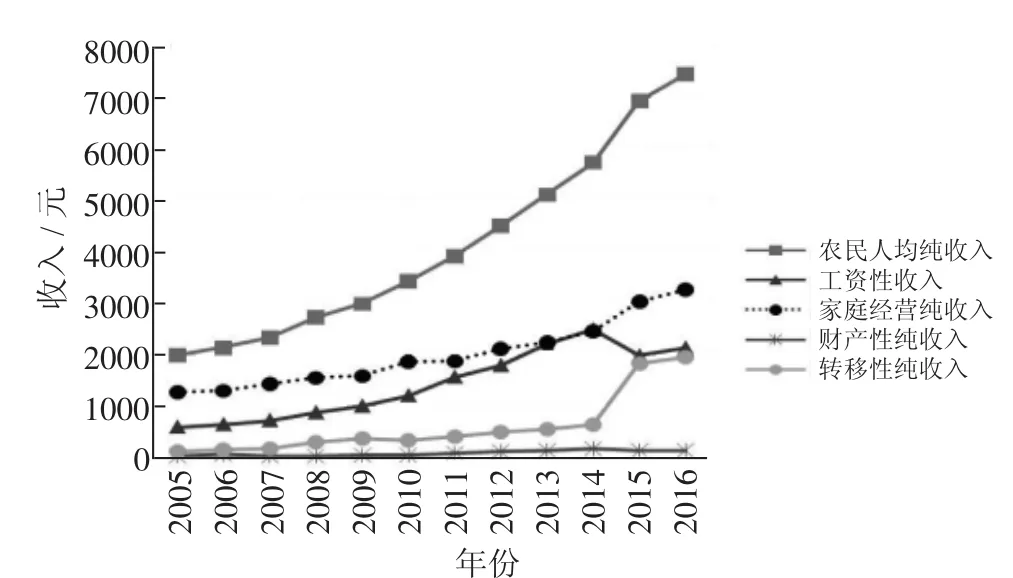

2.1.2 工资性收入 工资性收入是农民增收的重要补充,对可支配收入增速的拉动最为明显。除2015年外,工资性收入所占比例逐年上升,其占可支配收入的比重由2011年的39.95%上升到2014年43.32%,2014年超过了经营性净收入的比例(表2)。由图1显示,“十二五”期间,甘肃省农村居民人均可支配收入以经营性净收入占主导,工资性收入为补充,两者占到可支配收入的82.8%。

表2 甘肃农村居民家庭人均可支配收入所占比重 %

表3 甘肃第一、二、三产业的经营性净收入的构成变化%

图1 2011—2015年甘肃农村居民可支配收入构成

2.1.3 转移性净收入 转移性收入快速提高。近年来,国家加大了对西部地区的扶贫力度,反映在转移性收入占纯收入的比重由2011年的10.19%上升到2015年的26.07%(表2),年均增长3.176百分点,保持了最快的增长势头。

2.1.4 财产性净收入 财产性收入占比很小,且在“十二五”期间无显著变化,但仍有挖掘潜力。“十三五”期间,如何通过拓宽农民的财产性收入来源以实现农民增收应给予充分的重视,特别是在土地确权及在市场中流通、增强土地和宅基地的商品属性方面均有潜力可挖。

2.2 甘肃农村居民可支配收入增速变化分析

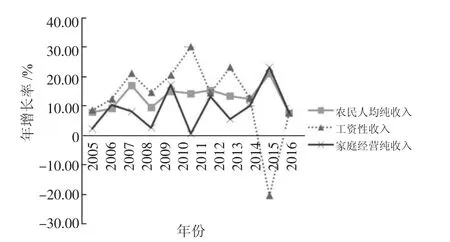

2.2.1 可支配收入呈指数增长趋势 由甘肃省2005—2016年农村居民可支配收入及构成因子曲线的斜率分析(图2)可知,“十二五”期间,农村居民可支配收入与“十一五”相比,增速明显加大。在“十二五”期间,工资性净收入的增速高于经营性净收入的增速。到2014年,甘肃农村居民工资性收入对可支配收入的贡献超过了经营性净收入。说明农业产业化经营初见成效,农业的经营效率有较大提高。“十二五”末,工资性收入和财产性净收入增幅波动大,2015年出现负增长。由图3可知,2015年的工资性净收入增长率为-20.5%,财产净收入增长率为-23.1%。

图2 2005—2016年甘肃省农村居民可支配收入

图3 2006—2016年甘肃省农村居民可支配收入

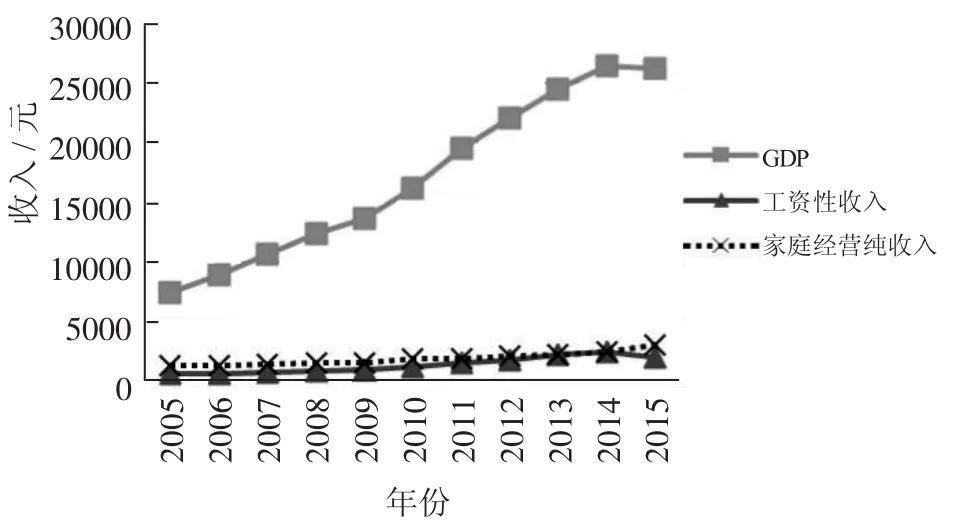

2.2.2 2015年农村居民工资性收入负增长的原因分析 对2005—2015年甘肃人均GDP和甘肃农村居民人均可支配收入的关键组成部分工资性收入和经营性净收入的数据进行相关分析的结果(表4)表明,甘肃省人均GDP与农村居民工资性收入和经营性净收入在0.01水平上存在着极显著的正相关性。其中GDP与工资性收入的相关系数达到了0.981。

表4 甘肃人均GDP与农村居民工资性收入、经营性净收入的相关性分析①

从2005—2015年甘肃人均GDP、农村居民人均工资性收入、经营性净收入趋势(图4)可以看出,2015年甘肃农村居民工资性收入下降是因为当年整体经济下滑引起的。而GDP变化对经营性净收入的变化不敏感,可能存在一定的滞后期。

图4 2005—2015年甘肃省人均GDP、工资性收入和家庭经营性纯收入

2.3 甘肃各地区农村居民人均可支配收入的特征分析

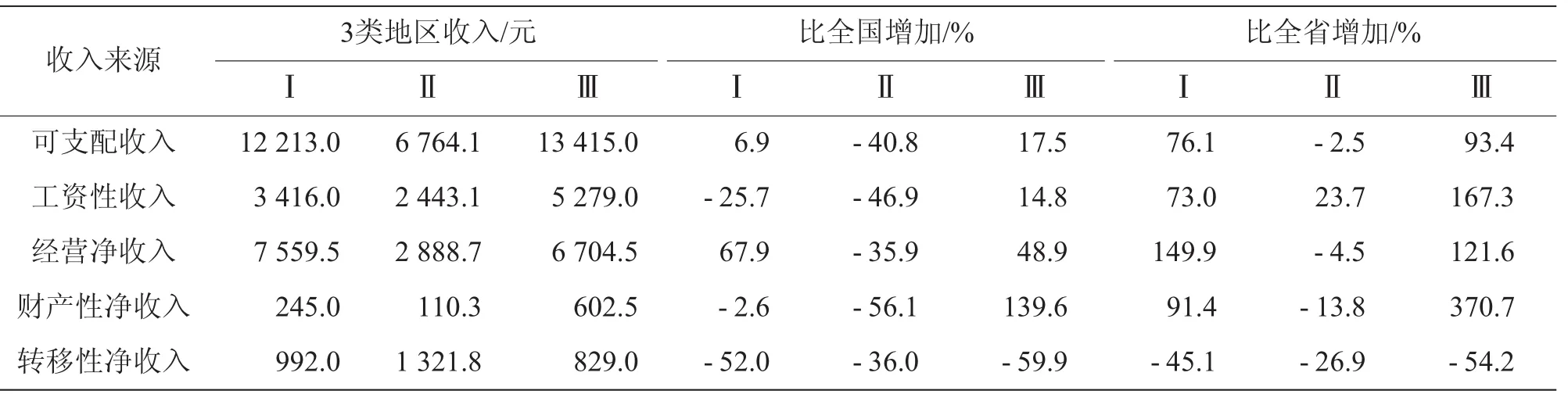

采用SPSS22 K-平均值聚类法对甘肃省14个地州市农村居民工资性收入、经营性净收入、财产性净收入、转移性净收入4个变量进行聚类分析,甘肃各地区农村居民人均可支配收入平均值见表5。按照甘肃省14个地州市农村居民可支配收入构成的变量特征分为3类,结果见表6。

表5 2013—2015年甘肃各地区农民可支配收入年均值元

表6 系统聚类

各类群的农村居民人均可支配收入平均值及比重见表7。甘肃省农村居民人均可支配收入呈现出较大的地域性差异,河西走廊(嘉峪关、酒泉、张掖、金昌等市)农村居民人均可支配收入远高于中东部区域。

表7 2013—2015年各类群的农村居民人均可支配收入平均值及比重

Ⅰ类地区。2013—2015年农村居民人均可支配收入年均达10 897.80元,可支配收入来源以经营性净收入占主导,占可支配收入的63.5%。分布于河西地区的酒泉市和张掖市,现代农业发展水平较高。

Ⅱ类地区。人均可支配收入年均为5 715.77元,转移性净收入占比,收入来源多元化。4种收入来源中,转移性收入占该类可支配收入达14.2%;而经营性净收入占比只有43.5%,工资性收入占比39.9%。该类地区农业发展条件相对较弱,产业特点不突出,获得国家扶贫政策支持多。区域分布于甘肃的中部和东部地区。

Ⅲ类地区。人均可支配收入年均达11 958.83,工资性收入占比突出,占可支配收入的40.4%,超出经营性净收入8.1%,反映出该类地区工业水平较高。分布于河西走廊的嘉峪关和金昌2个工业城市。

2.4 甘肃农村居民可支配收入与全国的差距

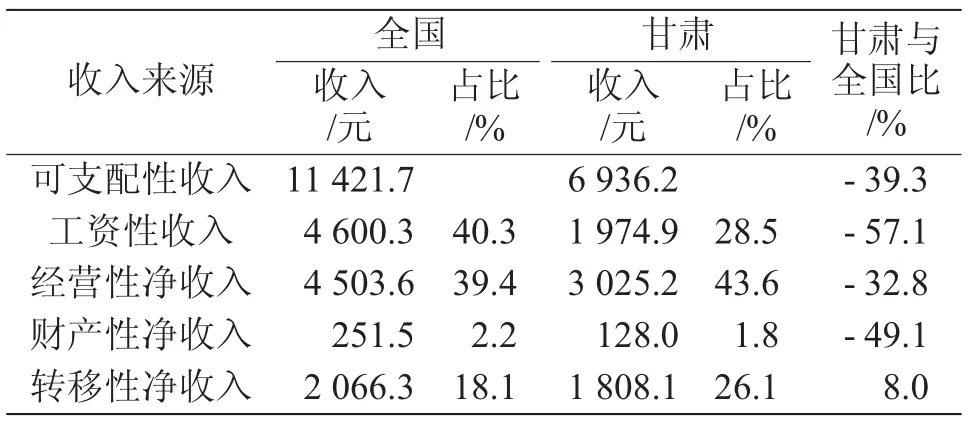

由表8可知,甘肃2015年农民居民可支配收入低于全国39.3%,其中工资性收入低于全国平均水平57.1%,财产性净收入低于全国49.1%,而转移性收入高于全国8.0%。2015年全国农村居民可支配收入中工资性净收入超过家庭经营性净收入0.9%,而甘肃农村居民可支配收入中工资性收入却低于家庭经营性净收入15.1%。说明甘肃农村居民可支配收入过多的依赖传统第一产业,第三产业不发达,农村居民除从农牧业经营中获取收入外,来自第三产业的收入和工资性收入远远低于全国平均水平,这也是制约甘肃农业和农村经济发展的重要原因之一。省内各地区发展不平衡,其中河西走廊的农村经济水平显著高于甘肃的其他地区,也高于全国平均水平。

表8 2015年全国及甘肃农村居民可支配收入及占比

表9 2015年甘肃3类地区农村居民可支配收入与占比①

从2015年甘肃农村居民可支配收入聚类的结果与全国全省平均水平比较(表9)可知,Ⅰ类地区(酒泉、张掖)农民可支配收入接近我国中南地区(河南、湖南、湖北、广东、广西、海南)2015年的平均水平。2015年两地市农村居民可支配收入高于全国农村居民可支配收入6.9%,高于全省76.1%,其中经营性净收入高于全国67.9%,高于全省149.9%。Ⅱ类地区可支配收入低于全国最低水平(贵州7 386.9)22.6%,低于全国农村居民人均可支配收入40.8%,低于甘肃平均水平2.5%;其中工资性收入低于全国46.9%,财产性收入低于全国56.1%。Ⅱ类地区占甘肃全省14个地市的71.4%,全部分布在甘肃中东部,是甘肃的小康建设的重点,也是难点。Ⅲ类地区(嘉峪关、金昌市)接近了东北(辽宁、吉林、黑龙江)2015年农村居民可支配收入的水平。用2015年两地市的可支配收入与全国全省比较,高于全国17.5%,高于全省93.4%;其中经营性净收入高于全国48.9%、高于全省121.6%,财产性收入高于全国139.6%、高于全省370.7%。

甘肃农村居民人均可支配收入低于全国,客观上看是由于甘肃的地理缺陷、各生态因子配合差、原生生态问题突出所致[6]。特别是工资性收入与财产性净收入与全国的差距较大,反映出甘肃工业化和城镇化程度发展缓慢,农村第三产业也不发达。农村居民的收入过多依赖于农业经营活动,农业生产水平较低,传统农业向现代农业的发展转化缓慢。甘肃综合农业生态条件决定了依靠第一产业提高经营性净收入来增加农民人均可支配收入的困难相当大,且易与脆弱的生态发生冲突。

3 结论与讨论

“十二五”期间,甘肃农民人均可支配收入的构成主要是经营性净收入,其次是工资性收入,两者合计占到人均可支配收入的82.8%。在经营性净收入中,来源于第一产业农业经营的净收入占82%。在“十二五”期间,甘肃农村居民工资性收入的比重逐年增加,经营性净收入所占比重逐年下降,工资性收入已成为提高农民人均可支配收入的重要来源。甘肃各地区经济发展差异大,其中河西走廊的农村居民可支配收入显著高于甘肃的其它地区,也高于全国平均水平。由于农业生态条件的限制,发展适度规模现代农业,推进土地流转和劳动力的转移,提高农民工资性和财产性收入是甘肃农村经济发展的关键。

制约甘肃农村经济发展的因子主要是地理位置缺陷、自然生态条件的脆弱和水资源的短缺且分布极不平衡[7-10]。因此,甘肃农业和农村经济的发展必须在保护生态环境条件下的发展,也是资源约束下的经济发展[11]。根据甘肃农村居民人均可支配收入的构成、发展潜力以及与全国差距,“十三五”期间发展甘肃农村经济、提高农村居民可支配收入的着力点为发展生态、节水农业,推进传统农业与休闲旅游、地方文化相融合,加快第一产业和第三产业的融合发展,提升第三产业在经营性净收入的比重,减轻第一产业发展与环境不协调而带来的生态压力。在保护生态的前提下,着力提升农业发展的质量,因地制宜推进优势农业区域布局,提高生产要素的利用和产出效率,把农村居民从自己土地低效生产中解放出来,通过务工或参与企业化经营中,提高农民工资性收入。加快推进土地流转或流通,通过土地入股、出租等形式,提高土地的商品属性和财产属性,增加农民财产性收入。