铜绿假单胞菌亚胺培南异质性耐药的机制

2018-10-09吴婷婷芮志莲徐敏邵启祥

吴婷婷, 芮志莲, 徐敏, 邵启祥

(1. 江苏大学医学院,江苏 镇江 212013; 2. 溧阳市人民医院检验科,江苏 常州 213300)

铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa,P.aeruginosa)广泛分布于自然界、人和动物的体表及肠道中,是一种常见的条件致病菌。铜绿假单胞菌在一般情况下不对健康人群致病,但对于免疫力低下或者缺陷的患者,容易引起严重的感染,甚至危及生命。铜绿假单胞菌同时也是院内获得性感染的重要病原体,由该菌引起的感染约占院内感染的10%。在烧伤和肿瘤等特殊病房,以及各种导管与内窥镜的治疗与检查室内,铜绿假单胞菌的感染率可高达30%。由于广谱抗生素的滥用,铜绿假单胞菌对包括碳青霉烯类在内的多种抗生素的敏感性日益下降[1]。近年来甚至出现了泛耐药的铜绿假单胞菌菌株,它们对除多黏菌素外的抗生素广泛耐药,包括青霉素类、头孢菌素类、氟喹诺酮类、氨基糖苷类和碳青霉烯类。除了常见的耐药种类外,近年来,研究者还发现了一种新的耐药方式,即异质性耐药,如对亚胺培南(imipenem,IMP)异质性耐药的铜绿假单胞菌。临床治疗常依赖于药敏试验,然而仍有一部分会治疗失败,这除了与药代动力学因素相关,也可能与细菌的异质性耐药相关[2]。目前对异质性耐药铜绿假单胞菌的特征及机制研究较少,本研究对常州地区临床分离的铜绿假单胞菌及其亚胺培南异质性耐药的机制进行了初步的探讨,现报告如下。

1 材料与方法

1.1 菌株来源

自2013年12月到2017年7月间,从苏州大学附属常州肿瘤医院和溧阳市人民医院采集的临床患者痰液、血液、脓液等各类标本共4 207例,从中分离获得310株铜绿假单胞菌。

1.2 试剂

血平板、生理盐水、青岛海博生物生产的250 g MH琼脂粉、默沙东公司生产的亚胺培南-西司他丁钠药用针剂、金坛中天生物医药有限公司提供的10 μg亚胺培南纸片,500 mmol/L的EDTA溶液、反转录试剂盒(Cat, AORT-0020,美国Gene Copoeia公司),1%结晶紫溶液等(批号:416112,珠海贝索生物技术有限公司)。

1.3 菌谱分析及生物学特性观察

将ATCC27853标准菌株(溧阳市疾控中心朱伟赠送)及筛选分离的试验菌株转种于血平板,35 ℃孵育24 h,用无菌生理盐水分别稀释成106、107、108、109、1010CFU/mL等不同浓度的菌悬液。取每个浓度菌悬液10 μL,分别涂布接种于含4、8、16、32和64 μg/mL 亚胺培南的培养基上,35 ℃孵育48 h,然后进行菌落计数,计算耐药亚群出现频率并观察菌落形态及色素产生情况。

菌谱分析的结果计算方法:细菌总量=n×100/1010,其中n为10 μL菌液(浓度为1010CFU/mL)接种于不同浓度的亚胺培南培养基上形成的菌落数(CFU),乘以100将μL换算成mL,除以1010为每mL菌液中的细菌总量(CFU)。

1.4 金属β-内酰胺酶(MBL)表型的筛选

按照纸片扩散法标准程序制备0.5麦氏单位菌液,并均匀涂布于MH琼脂平皿上,贴含10 μg的亚胺培南药敏纸片两片,其中一片加入10 μL浓度为500 mmol/L的EDTA,37 ℃温箱孵育18~24 h后测量两纸片的抑菌圈直径。加入EDTA的亚胺培南药敏纸片抑菌圈直径比不加EDTA的亚胺培南药敏纸片抑菌圈直径增大≥5 mm以上者为MBL表型阳性。

1.5 实时定量PCR检测细菌外排泵基因

将单个铜绿假单胞菌菌落接种于2 mL LB培养基中,37 ℃培养16 h,然后用0.1% DEPC水洗涤,4 ℃离心10 min,去上清液。加入1 mL细菌裂解液裂解细菌。采用Trizol法,抽提细菌总RNA,并进行D(260/280 nm)值测定。采用反转录试剂盒进行反转录,反应总体积为50 μL,包括:总RNA 4 μg;随机引物100 ng;5×反转录缓冲液8 μL,10 mmol/L dNTP 2 μL,RNasin(RNA蛋白酶抑制剂)50 U,M-MuLV反转录酶30 U。反应条件和时间:37 ℃ 50 min,95 ℃ 5 min。采用SYBGreen实时定量PCR法测定外排泵蛋白MexAB和MexCD的基因。按照试剂公司提供的操作指南进行,反应体系:缓冲液2.5 μL,上、下游引物各12.5 pmol/L,核酸模板1.0 μL,Taq酶2.5 U,总反应体系20 μL。同时设置空白对照和16 S rRNA质控对照。引物序列由生工生物工程(上海)股份有限公司合成,见表1。加样完成后,在ABI7300型仪器上进行扩增。两种外排泵的PCR反应参数为95 ℃ 10 min,95 ℃ 5 s,58 ℃ 8 s,72 ℃ 18 s,40个循环。将检测的临界点设定在PCR 扩增过程中荧光信号由本底进入指数增长阶段的拐点所对应的循环数(threshold cycle, Ct)值处, 将不同浓度的定量模板的对数和相应Ct值作图,做标准曲线。

表1 目的基因引物序列

1.6 半定量结晶紫染色法检测生物膜

向96孔板加入定量的菌液、肉汤和引导片,培养1 d后室温下用消毒后移液管加入无菌生理盐水漂洗3次,固定后自然干燥,然后加入1%结晶紫染液染色,20 min后漂洗脱色干燥,放入酶标仪在490 nm处测定D值。同法分别测定实验菌株与对照株在培养1、3、5和7 d后的D值,以此来证实生物膜随时间生长的厚度变化。对照菌株为随机选择的36株对亚胺培南完全敏感的铜绿假单胞菌。

1.7 PCR检测膜孔蛋白OPRD2基因

OPRD2基因引物序列如下,P1:5′-TGTAGATAACTACGATACGGGAG-3′,P2:5′-GCGGTAATTTAACCA-3′,退火温度53 ℃,产物长度193 bp。反应体系: P1、P2 引物各1 μL,Taq酶10 μL,缓冲液7 μL,模板液各1.0 μL,总反应体系20 μL。PCR 扩增的反应条件:95 ℃ 3 min,95 ℃ 60 s,53 ℃ 60 s,72 ℃ 60 s,循环35次,72 ℃ 5 min。产物经1%琼脂糖凝胶电泳,用凝胶成像系统观察结果并照相保存。PCR产物送上海生工生物技术有限公司进行测序,并将测序结果与基因库进行序列比对分析。

1.8 统计学分析

应用SPSS 13.0软件进行统计学分析。采用配对资料t检验分析36株亚胺培南异质性耐药与36株亚胺培南敏感铜绿假单胞菌的MexAB和MexCD的表达差异及两组细菌生物膜产生水平的差异。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 药敏鉴定结果

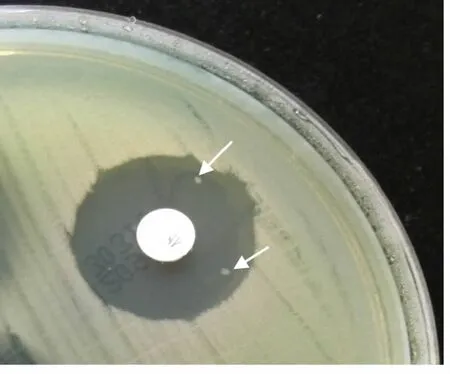

在亚胺培南纸片抑菌环的边缘出现了许多菌落(透射光下肉眼可见),可初步认为这些菌落可能是异质性耐药菌落(图1)。

图1 铜绿假单胞菌对亚胺培南的异质性耐药现象

根据VITEK药敏结果,共发现244株亚胺培南敏感菌株和66株非敏感菌株。由于异质性耐药菌株只出现在敏感菌株中,故在244株亚胺培南敏感的分离菌株中采用KB法筛选,发现有61个菌落存在异质性耐药现象,经过5次传代培养,有25株恢复敏感,同时仍有36株保持耐药。由此确认36株对亚胺培南有异质性耐药,总体检出率为11.6%。菌谱分析结果见表2,铜绿假单胞菌对于亚胺培南异质性耐药的变异频率约在 8.9×10-7~4.5×10-9之间。

表2 菌谱分析

续表2

2.2 异质性耐药铜绿假单胞菌不表达MBL

双纸片协同试验显示,36株亚胺培南异质性耐药的铜绿假单胞菌均不产生MBL。

2.3 外排泵基因高表达于异质性耐药铜绿假单胞菌菌株

定时定量PCR显示,MexAB和MexCD基因在对照菌株中的Ct值分别为15.15±0.64和14.86±1.01。而在36株亚胺培南异质性耐药的铜绿假单胞菌中,MexAB和MexCD的Ct值分别为18.91±3.87,14.54±0.92。这表明MexAB在亚胺培南异质性耐药铜绿假单胞菌中的表达水平明显高于亚胺培南敏感的铜绿假单胞菌(t=5.249,P<0.05),但MexCD外排泵基因表达在两类铜绿假单胞菌间无明显差异(t=1.177,P>0.05)。

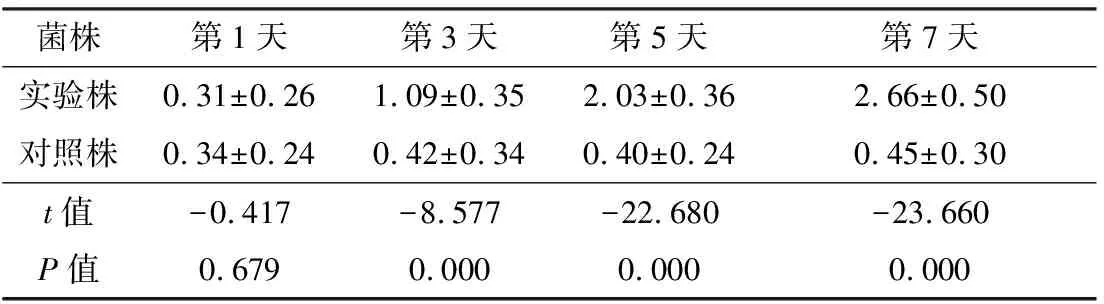

2.4 异质性耐药菌株生物膜明显高于对照菌株

由表3可见,异质性耐药铜绿假单胞菌的生物膜形成明显高于对照组水平(P<0.05)。

表3 半定量结晶紫染色法实验结果 D值

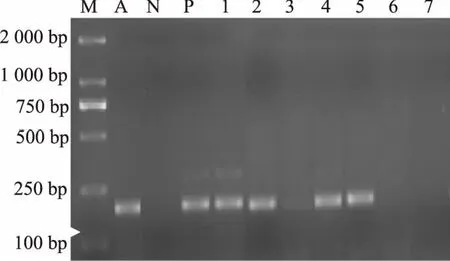

2.5 OPRD2基因检测结果

如图2所示,3号、6号、7号均为基因缺失株。在36株异质性耐药铜绿假单胞菌中共检出膜孔蛋白OPRD2基因缺失株6株,阳性率为16.7%。

M:DNA标准参照物;A:铜绿假单胞菌ATCC27853;N:阴性对照大肠埃希菌ATCC25922;P:阳性对照(上海生工提供);1-7:1-7号菌株

图2部分膜孔蛋白OPRD2缺失菌株扩增结果电泳图

3 讨论

异质性耐药是一种特殊类型的细菌耐药,常导致临床检测错误和临床抗感染治疗的失败,因而引起了学者们和临床工作者的广泛关注。早期关于异质性耐药的报道见于葡萄球菌[3],1997年,日本学者首次从传染病患者痰液标本中分离出1例对甲氧西林异质性耐药的金黄色葡萄球菌[4]。迄今,已有国家报道了多例万古霉素异质性耐药的金黄色葡萄球菌[5],还有碳青霉烯类耐药的鲍曼不动杆菌[6]。近些年研究表明,鲍曼不动杆菌对多黏菌素和碳青霉烯类[7],铜绿假单胞菌对碳青霉烯类[8]都能发生异质性耐药。欧洲国家也发现了碳青霉烯异质性耐药的阴沟肠杆菌和肺炎克雷伯菌[9-10]。但相对于葡萄球菌,国内外对于铜绿假单胞菌的异质性耐药研究较少,且耐药机制不够明确。

本次研究中,我们采用KB法在244株敏感菌株中检测到61株可疑亚胺培南异质性耐药菌株,经过5代传代后,有25株恢复了敏感,其余36株仍然耐药,表明部分铜绿假单胞菌菌株的异质性耐药是不稳定的。另外,本研究也表明,铜绿假单胞菌对于亚胺培南的异质性耐药频率介于8.9×10-7~ 4.5×10-9。许磊[11]研究发现铜绿假单胞菌对多黏菌素的异质性耐药率为2×10-6~ 3.5×10-7,大大高于本研究中亚胺培南的异质性耐药概率。美国的Hawley等[12]发现鲍曼不动杆菌对多黏菌素异质性耐药亚群的出现频率为2.11×10-6~ 5.3×10-7。由此可见,碳青霉烯类药物不易产生异质性耐药,仍应作为治疗铜绿假单胞菌的首选类药物。我们的研究阐明了铜绿假单胞菌对碳青霉烯类药物产生异质性耐药的部分机制。

据文献报道[13-16],铜绿假单胞菌多药耐药的机制主要有外排泵、生物膜和产酶的作用。我们的研究发现在36株对亚胺培南耐药具有异质性的铜绿假单胞菌菌株中,除了外排泵高表达外,生物膜形成量明显高于对照组。但不同于一般耐药,异质性耐药菌株均未检出MBL,因此铜绿假单胞菌对亚胺培南异质性耐药的机制可能与MexAB外排泵的高表达及生物膜有关。也可能正是由于MexAB外排泵的高表达,铜绿假单胞菌能将药物泵出菌膜,或者生物膜的出现阻止了药物的进入,从而产生耐药。在36株异质性耐药菌株中检出了6株膜孔蛋白OPRD2缺失菌株。有研究显示96.5%的碳青霉烯类抗生素耐药的铜绿假单胞菌株存在OPRD2编码基因的缺失或插入,导致99.3%的菌株对亚胺培南耐药[17]。Fernández-Cuenca等[18]指出blaADC-29、I-SAba1、ISAba2 和 ISAba3也与碳青霉烯类表型异质性耐药的形成有关。

总之,铜绿假单胞菌的异质性耐药的机制可能与外膜孔蛋白缺失、外排泵的作用以及生物膜的产生有关。加强对异质性耐药细菌的检测,能更好地指导临床上抗生素的应用。但本次研究筛选到的异质性耐药菌株较少,还需要扩大样本进一步研究,以较为全面地了解铜绿假单胞菌分离株异质性耐药特性及产生机制,从而减少因该类菌株引起的临床药敏检测错误,避免临床抗感染治疗的失败和院内感染的发生。