南海北部深水区LS33a钻井微体古生物年代地层格架

2018-10-08刘晓锋孙志鹏刘新宇刘东生翟世奎龙海燕姜龙杰毕东杰

刘晓锋,孙志鹏,刘新宇,刘东生,翟世奎,龙海燕,姜龙杰,毕东杰

1. 中国海洋大学海洋地球科学学院,山东青岛 266100 2. 中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057

自20世纪60年代以来,浮游有孔虫[1-3]和钙质超微化石带[4-6]的等时意义得到了学术界的认可。多年来,众多专家学者[7-14]针对莺—琼盆地浅水区做了大量扎实的生物地层研究工作,建立了一套适用于南海北部浅水区的微体古生物年代地层划分标准,该标准已被广泛应用于生产实践并被证明行之有效。

琼东南盆地深水区沉积分布了渐新统崖城组至更新统乐东组厚达数千米的海相地层,蕴藏着丰富的微体古生物化石(主要是有孔虫和钙质超微化石),为在该区开展高精度微体古生物地层研究提供了重要的基础材料。本文在已有研究工作的基础上,对盆地深水区LS33a钻井的浮游有孔虫和钙质超微化石进行了系统的鉴定和统计分析,寻找了标志化石,划分了主要化石带,厘定了重要生物地层界线,建立了渐新世以来可靠的生物年代地层格架,填补了盆地深水区生物地层研究的空白,为南海北部深水区地层对比分析和油气资源勘探提供了一定的基础地质依据。

1 地质背景

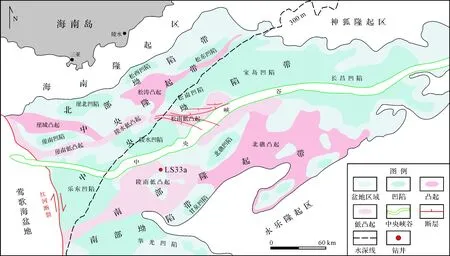

琼东南盆地(图1)位于中国南海西北部大陆边缘,北靠海南隆起区,西依莺歌海盆地,东临神狐隆起区,南接永乐隆起区,总体呈NE—SW向展布,是一个在前古近系基底上发育起来的新生代陆缘拉张断陷型含油气盆地[15]。琼东南盆地深水区,属于南海北部深水区的西部,一般是指该盆地水深大于300 m的区域,面积约为5×104km2,最大水深超过3 200 m[16]。

盆地总体构造格局表现为“南北分带、东西分块”的基本特征(图1)。所谓“南北分带”,是指盆地从北到南可划分为五个一级构造单元,分别为北部坳陷带、中央隆起带、中央坳陷带、南部隆起带和南部坳陷带[17-18]。这些一级构造单元又可进一步划分出许多次级构造单元,其中,北部坳陷带主要包含崖北凹陷、崖南凹陷、松西凹陷和松东凹陷等次一级凹陷,中央隆起带包括崖城凸起、松涛凸起、崖南低凸起、陵水低凸起和松南低凸起,中央坳陷带中分布有乐东凹陷、陵水凹陷、北礁凹陷、松南凹陷、宝岛凹陷和长昌凹陷,南部隆起带由陵南低凸起和北礁凸起组成,南部坳陷带包含华光凹陷和甘泉凹陷。“东西分块”是指以陵水凹陷和松南凹陷之间的NW向断裂带为界将盆地划分为东部伸展带和西部伸展带[19]。

盆地具有“下断上坳”双层结构的被动大陆边缘构造层序样式,即以T60地震界面(裂后不整合面)为界,可将盆地沉积划分为上、下两大构造层:下构造层为大的断陷,断裂十分发育,断陷中包含诸多分割性强的次级构造单元;上构造层为统一坳陷,断裂基本不发育。这些构造特征反映琼东南盆地在新生代经历了古近纪受张性断裂控制的断陷期和新近纪以来受热沉降因素控制的坳陷期两大构造演化阶段[19-21]。在此基础上,依据T70和T30地震界面,又可将盆地构造演化细分为四个期次:断陷幕(始新世—早渐新世)、断坳幕(晚渐新世)、裂后热沉降幕(中新世)和裂后加速沉降幕(上新世—第四纪)[19]。

图1 琼东南盆地构造单元划分及LS33a钻井位置Fig.1 Division of tectonic units and location of drilling LS33a in the Qiongdongnan basin

盆地基底由前新生代岩浆岩、变质岩和沉积岩组成,包括角闪岩、花岗闪长岩、花岗岩、安山玢岩、英安流纹岩、灰岩和白云岩等[22-23]。盆地充填序列主要由新生界地层构成,从下往上依次为始新统岭头组、下渐新统崖城组、上渐新统陵水组、下中新统三亚组、中中新统梅山组、上中新统黄流组、上新统莺歌海组和第四系乐东组地层。自渐新世起,盆地逐渐接受海侵,向海相沉积环境演变,大致经历了海陆过渡→滨浅海→浅海→半深海的沉积环境演变[24-25]。

2 样品与方法

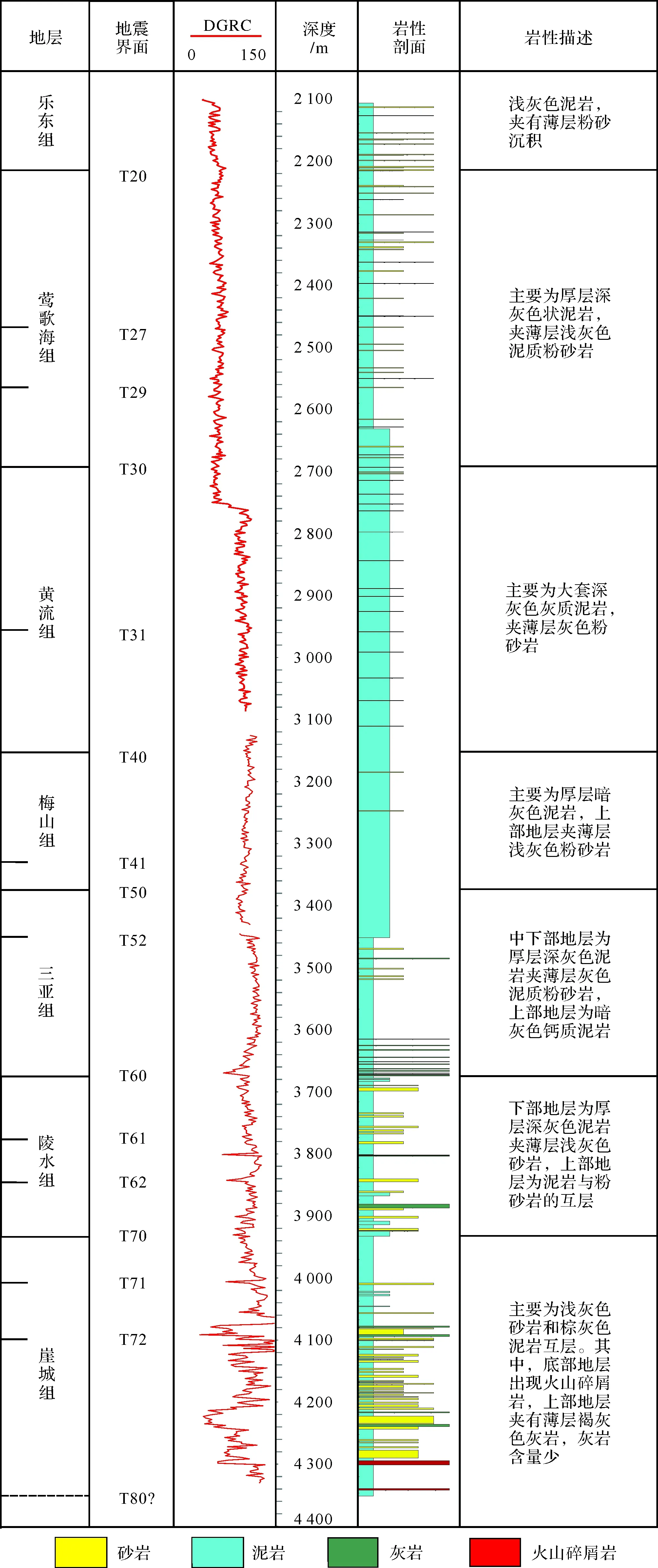

LS33a钻井位于琼东南盆地深水区陵南低凸起北缘(图1),水深1 462.8 m,完钻井深4 356 m,自上而下依次钻遇乐东组、莺歌海组、黄流组、梅山组、三亚组、陵水组和崖城组地层,各地层的岩性特征见图2。

在2 120~4 345 m井深范围内取得岩屑样品212个,取样间距为3~20 m不等。化石样品处理和鉴定依据中国海洋石油南海西部公司企业标准《有孔虫化石分析及鉴定方法》(Q/HXJ 1037—95)和《钙质超微化石分析鉴定方法》(Q/HS 1003—2008)。

图2 LS33a钻井岩性柱状图Fig.2 Lithologic log of drilling LS33a

2.1 浮游有孔虫化石分析

将洗油处理后的样品置于60 ℃恒温条件下烘干。称取50.0 g干样(样品量少的取30.0 g),置于1 000 mL烧杯中,加入适量清水煮沸2 h,期间不时搅拌以避免样品因爆沸而溢溅。待样品冷却后,使用孔径为0.063 mm的标准筛进行简单冲洗,收集筛上部分置于500 mL烧杯中,加入30 g NaHCO3和适量H2O后继续煮沸2 h。之后,静置24 h。此过程的目的是去除预处理后的残留有机试剂,以及依靠Na2CO3冷却时的结晶力打破样品颗粒的分子间力,使有孔虫壳体与沉积物颗粒分离开来[10]。然后,使用0.063 mm孔径标准筛对静置后的样品进行冲洗,将筛上部分置入500 mL烧杯中,加入浓度为10%的H2O2溶液浸泡24 h。浸泡完成后反复冲筛,将筛上部分在60 ℃下烘干。最后,将筛选出的0.125~0.25 mm、0.25~0.75 mm和>0.75 mm三个粒级样品置于OLYMPUS SZ61型双目显微镜下进行鉴定和定量统计。若有孔虫个体数目很多,统计量过大,则对样品进行1/2、1/4或1/8比例的缩分。每个样品壳体统计数≥300枚。

2.2 钙质超微化石分析

采用传统的简易涂片法,用清洁干净的牙签取少许样品置于载玻片上,加蒸馏水,用牙签充分搅拌后,将粗粒沉积物刮去,使细粒沉积物的悬浮液均匀分布在载玻片上,烤干后,用中性树脂胶将大小为22 mm×22 mm的盖玻片粘在载玻片上制成固定光学玻片。将制好的片子置于德国Leitz 厂生产的ⅡPOL-BK型偏光显微镜下放大1 250倍观察鉴定,并估算各化石属种的相对丰度(指各种类在每个视域中出现数量的平均值)。

2.3 年代地层划分依据

鉴于LS33a钻井所钻取的是岩屑样品,为避免可能存在的因岩屑掉块而产生易位的影响,本文主要采用以化石末现事件为分带依据的化石带划分方案。浮游有孔虫生物带划分主要依据“新生代晚期莺琼盆地浮游有孔虫生物地层带”[11],辅以参考“数字带”[1-2]和“种名带”[3](这两种分带大多以浮游有孔虫的初现面作为依据)。钙质超微化石带采用“标准新生代钙质超微浮游生物地层带”[4]分带方案。化石事件年代的标定依据“ODP184航次”[26]和“国际年代地层表(2012)”[27]等标准。

需要说明的是:限于取样间距,标定的化石末现事件的深度可能大于该化石末现的实际深度,因此,钻井某一深度处的实际年龄可能大于化石末现事件标定年龄。如:H.margaritae末现事件年龄为3.58 Ma,该末现事件在LS33a钻井中被发现于2 555 m深处的样品中,该样品上部相邻样品深度为2 540 m,因而H.margaritae末现面实际上有可能处在2 540~2 555 m这一深度区间,因此,2 555 m这一深度处的实际年龄有可能大于3.58 Ma。

3 生物化石分带

3.1 浮游有孔虫化石分带

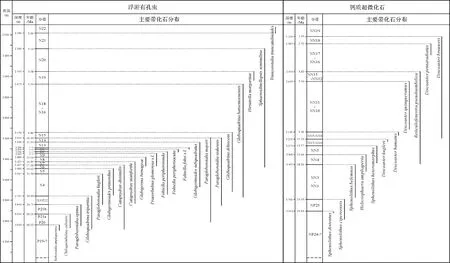

根据浮游有孔虫化石事件,自LS33a钻井顶部至底部,共识别出21个化石带和联合化石带(N22带~P19带,图3)。在下文中,FO指初现面(First Occurrence);LO指末现面(Last Occurrence)。

N22带(未见顶,样品深度区间为2 120~2 165 m,下同)

在本钻井中未发现通常标志N22带顶界的FOGlobigerinacalida[1,3]。在钻井最顶部(2 120 m)处样品中发现有Neogloboquadrinahumerosa、Globigerinoidesextremus和Truncorotaliatruncatulinoides,前两种化石的末现面依次出现在N22带内[11],后一种化石的初现面往往标志着N22带的底界[1,3]。由此判断,本钻井2 120 m深处接近N22带(未见顶)底界。

N21带(2 180~2 315 m)

FOTruncorotaliatruncatulinoides往往标志着N21带顶界,年龄为2.00 Ma[28-29]。Truncorotaliatruncatulinoides在2 120~2 180 m层段内连续出现,排除了岩屑样品掉块易位的可能。因此,可将Truncorotaliatruncatulinoides初现的位置2 180 m深处作为N21带顶界。

N20带(2 330~2 540 m)

FOTruncorotaliatosaensis通常标志N20带顶界[1-3],年龄为3.35 Ma[28-29]。在莺琼盆地生物地层研究中,常以LOSphaeroidinellopsisseminulina指代N20带顶界,年龄为3.14 Ma[26]。LOSphaeroidinellopsisseminulina在本钻井中见于2 330 m深处,由此判断,该位置即为N20带顶界。

N19带(2 555~2 660 m)

莺琼盆地常以LOHirsutellamargaritae作为N19带顶界标志,年龄为3.58 Ma[28-29]。本钻井在2 555 m深处记录了Hirsutellamargaritae末现事件,在2 570 m和2 615 m深处分别记录了通常出现在N19带内的Globoturborotalitanepenthes末现事件和Sphaeroidinellopsiskochi末现事件,年龄分别为4.20 Ma和4.53 Ma[28]。

N18~N16联合带(2 675~3 140 m)

未在本钻井中发现在莺琼盆地具有普遍意义的LOGloborotaliamargaritaeprimitiva。LOGloboquadrinabaroemoenensis出现在钻井2 675 m深处,年龄为5.54 Ma[11],与Blow[1]提出的有孔虫N18带顶界标志FOSphaeroidinellopsisdehiscens的年龄相同,可暂作为N18带顶界标志。

国际上,通常将FOGloborotaliatumida作为N17带顶界标志[1-3,30-31]。在莺琼盆地研究中,往往采用Menardellamenardii壳体由左旋变为右旋的时间作为N17带顶界的辅助标志[11,28,32]。在2 695~2 985 m层位内,有孔虫含量极低,溶蚀明显,个别层位几乎无完整壳体保存,无法识别上述生物事件,因此不能确定N17带顶界位置。

迄今为止未在莺琼盆地发现具有普遍意义的N16带顶界标志,通常将N17带和N16带合并为一个联合带[11]。

综上所述,由于缺乏可靠的标志化石,无法确定N17带和N16带的顶界,故将N18带、N17带和N16带合并起来作为一个联合带。

N15带(3 150~3 180 m)

莺琼盆地22口钻井资料研究表明,LOGloboquadrinadehiscens可作为N15带顶界标志[11],ODP184航次测定年龄为9.80 Ma[26],但该事件不具有全球对比性,比如在地中海东部出现的年龄则为8.89 Ma[31]。LONeogloboquadrinacontinuosa也可作为N15带顶界标志,年龄为9.80 Ma[11]。LOGloboquadrinadehiscens和LONeogloboquadrinacontinuosa同时出现在本钻井3 150 m深处,因此,可将该位置作为N15带顶界。

N14带(3 195~3 225 m)

在本钻井3 195 m深处发现的LOParagloborotaliamayeri和LOParagloborotaliasiakensis均可作为N14带顶界标志[1,3],年龄分别为10.49 Ma和10.46 Ma[28,31]。

N13带(3 240~3 275 m)

LOCassigerinellachipolensis和LOGlobigerinoidessubquadratus可作为N13带顶界的标志,年龄分别为10.89 Ma和11.54 Ma[31,33]。在本钻井中,Cassigerinellachipolensis含量很少,分布不连续,灭绝于3 457 m深处,不适宜作为N13带顶界的判断指标,Globigerinoidessubquadratus分布连续,末现于3 240 m深处,因此可将N13带顶界划定在3 240 m深处。

N12带(3 290 m)

LOFohsellafohsis.l.可作为N12带顶界标志,年龄为11.68 Ma[3,28-29]。在本钻井3 290 m深处发现了LOFohsellafohsi和LOFohsellalobata,由此判断N12带顶界位于3 290 m深处。

N11带(3 305~3 320 m)

在本钻井3 305 m深处发现的LOFohsellaperipheroacuta通常被作为莺琼盆地浮游有孔虫N11带顶界标志,年龄为13.42 Ma[11]。

N10带(3 330 m)

在莺琼盆地,LOFohsellaperipheroronda可替代FOFohsellapraefohsi作为N10带顶界标志[11],年龄为14.19 Ma[30-31]。该末现事件见于本钻井3 330 m深处,指示了N10带顶界。

N9带(3 345~3 360 m)

通常将LOPraeorbulinaglomerosas.l.作为莺琼盆地浮游有孔虫N9带顶界标志[11],年龄为14.78 Ma[30-31]。在本钻井3 345 m深处首次发现绝灭于N9带顶界的Praeorbulinaglomerosacircularis、Praeorbulinaglomerosacurva和Praeorbulinaglomerosaglomerosa,因此,可将N9带顶界划定在3 345 m深处。

N8带(3 380~3 410 m)

FOOrbulinaspp.通常标志着N8带顶界,年龄为15.16 Ma[28],但该事件不适用于本钻井。本钻井在3 380 m深处记录了LOGlobigerinatellainsueta和LOGlobigerinabirnageae,根据相关资料,后者更接近于N8带顶界,可作为N8带顶界的辅助标志,年龄为15.16 Ma[11]。

图3 LS33a钻井浮游有孔虫和钙质超微化石分带Fig.3 Fossil zoning of planktonic foraminifera and calcareous nannofossil from drilling LS33a

N7带(3 425~3 451 m)

FOGlobigerinoidessicanus标志着N7带顶界[1],年龄为16.39 Ma[30-31]。在莺琼盆地,LOCatapsydraxstainforthi通常作为上述指标的替代,年龄为16.39 Ma[11],该末现面在本钻井中出现在3 425 m深处。

N6带(3 457~3 475 m)

LOCatapsydraxdissimilis通常标志N6带的顶界[1-3],年龄为17.30 Ma[28-29]。本钻井在3 457 m深处记录了LOCatapsydraxdissimilis和LOCatapsydraxunivcavus,后者年龄为l7.54 Ma[32]。上述事件表明本钻井在3 457 m深处已经进入N6带。

N5带(3 490~3 532 m)

FOGlobigerinatellainsueta通常标志N5带顶界[1-3],年龄为18.52 Ma[30-31]。在本钻井中未发现该事件,但3 490 m深处可见接近N5带顶界的LOGlobigerinoidesprimordius,年龄为19.62 Ma[3,32]。因此,暂将3 490 m深处作为N5带顶界位置。

N4带(3 547~3 748 m)

LOParagloborotaliakugleri通常标志着N4带的顶界[1-3],年龄为21.50 Ma[28-29]。本钻井在3 547 m深处见Paragloborotaliakugleri的最高产出面,表明N4带顶界位于3 547 m深处。

N3/P22带(3 757~3 841 m)

国际上普遍将FOParagloborotaliakugleri作为N3/P22带顶界标志,年龄为23.03 Ma[31],但是该化石初现面在本钻井中未能落实。本钻井在3 757 m深处记录的LO Globoquadrinatripartita可作为本区N4带和N3带的分界标志,年龄为23.03 Ma。

P21b带(3 844~3 931 m)

LOParagloborotaliaopima标志P21带顶界,年龄为26.71 Ma[30-31]。此处所指的Paragloborotaliaopima壳体长度应大于0.38 mm,与Paragloborotalianana在壳体大小上有显著区别,后者壳长一般小于0.25 mm[32]。本钻井在3 844 m深处首次发现了典型的Paragloborotaliaopima,表明3 844 m深处即为P21带顶界。

P21a~P20联合带(3 934~4 021 m)

LOChiloguembelinacubensis常作为P21b带和P21a带的分界线标志[34],此界线也是夏特阶与吕珀尔阶的分界,年龄为28.10 Ma[27]。本钻井在3 934 m深处记录了Chiloguembelinacubensis的最高产出面,标志着P21a带的顶界。FOGlobigerinaangulisuturalis标志着P20带顶界[1-2],年龄为29.45 Ma[31]。限于样品数量,在本钻井中并未发现该化石初现事件。因此,将P21a带与P20带合并为一个联合带。

P19带~?(4 033~4 345 m)

LOTurborotaliaampliapertura标志着P19带顶界[28,31],年龄为30.22 Ma[30-31]。本钻井在4 033 m深处记录了该末现事件,表明P19带顶界即位于该深度附近。由于4 033~4 345 m井段样品稀少,无法找出具备地层意义的有孔虫化石,因此将4 033~4 345 m层位划定为P19带~?。是否存在更老地层,有待进一步研究。

3.2 钙质超微化石分带

根据钙质超微化石事件,自LS33a钻井顶部至底部,共识别出12个化石带和联合化石带(NN19带~NP24带,图3)。

NN19带(未见顶,2 120~2 195 m)

LOPseudoemilianialacunosa标志NN19带的顶界,年龄为0.46 Ma[28-29]。在本钻井最顶部(2 120 m)样品中可见Pseudoemilianialacunosa,由此判断,2 120 m深处已进入NN19带(未见顶)。

NN18带(2 210~2 270 m)

在深度为2 210 m的样品中见标志NN18带顶界的LODiscoasterbrouweri,年龄为1.95 Ma[28-29]。

NN17~NN16联合带(2 285~2 540 m)

LODiscoasterpentaradiatus标志NN17带顶界,年龄为2.52 Ma[28-29]。本钻井在2 285 m深处见该化石末现面,因此可将NN17带顶界标定在2 285 m深处。由于未见标志NN16带顶界的LODiscoastersurculus,因此,暂将NN17带和NN16带作为一联合带,限定深度为2 285~2 540 m。

NN15~NN12联合带(2 555~2 635 m)

NN15带顶界以出现在本钻井2 555 m深处的 LOReticulofenestrapseudoumbilica为标志,年龄为3.82 Ma[28-29]。标志NN14~NN13联合带顶界的LOAmaurolithustricorniculatus[4]和标志NN12带顶界的LOCeratolithusacutus或LOCeratolithusarmatus[12]未出现在本钻井中,因此,暂将2 555~2 635 m层位划归为NN15~NN12联合带。

NN11~NN10联合带(2 645~3 125 m)

LODiscoasterquinqueramus标志NN11带顶界,年龄为5.54 Ma[28-29]。在本钻井中,LODiscoasterquinqueramus出现在2 645 m深处,表明该位置即为NN11带的顶界。NN10带顶界的标志FODiscoasterquinqueramus不适用于本钻井,原因是有孔虫化石Discoasterquinqueramus分布不连续。因此,暂将NN11带和NN10带划归为一联合带,限定深度为2 645~3 125 m。

NN9~NN8联合带(3 140~3 195 m)

NN9带顶界以LODiscoasterhamatus为标志,年龄为9.40 Ma[28-29]。LODiscoasterhamatus在本钻井中被发现于3 140 m深处。NN8带顶界通常用FODiscoasterhamatus来标定,考虑到岩屑样品初现面的不可靠性,将NN9~NN8带作为联合带更为合适,井深范围为3 140~3 195 m。

NN7~NN6联合带(3 210~3 260 m)

NN7带顶界通常以FOCatinastercoalitus作为标志,年龄为10.79 Ma[28-29]。在莺琼盆地生物地层研究中,常以LODiscoasterkugleri作为NN7带顶界标志,年龄为11.52 Ma[28-29]。在本钻井中,LODiscoasterkugleri见于3 210 m深处。NN6带顶界的标志FODiscoasterkugleri不适用于本钻井,因此将3 210~3 260 m层位归并为NN7~NN6联合带较为合适。

NN5带(3 275~3 345 m)

LOSphenolithusheteromorphus标志NN5带顶界,年龄为13.57 Ma[28-29]。LOSphenolithusheteromorphus在本钻井中被发现的位置3 275 m深处即为NN5带的顶界。

NN4带(3 360~3 445 m)

LOHelicosphaeraampliaperta标志NN4带顶界,年龄为15.60 Ma[28-29]。在本钻井中,Helicosphaeraampliaperta绝灭于3 360 m深处,该位置即为NN4带的顶界。

NN3~NN1联合带(3 451~3 784 m)

LOSphenolithusbelemnos标志NN3带顶界,年龄为18.30 Ma[28-29]。在本钻井3 451 m深处见LOSphenolithusbelemnos。NN2带顶界以LOTriquetorhabduluscarinatus作为标志,在本钻井中该末现面未被识别出来。NN1带顶界以在岩屑样品中位置不可靠的FODiscoasterdruggii为标志[4]。鉴于上述情况,暂将3 451~3 784 m层位划归为NN3~NN1联合带。

NP25带(3 790~3 904 m)

Dictyococcitesbisectus、Zygrhablithusbijugatus和Sphenolithusciperoensis这三种化石的末现常被作为NP25带的顶界标志,前两者多见于高纬度地区,后者多见于低纬度地区[35]。在琼东南盆地地层中,LOSphenolithusciperoensis分布最为广泛[12],年龄为24.43 Ma[27]。在本钻井深度为3 790 m的样品中见LOSphenolithusciperoensis,故将3 790 m深处作为NP25带顶界。

NP24带~?(3 913~4 345 m)

NP24带顶界以LOSphenolithusdistentus为标志,年龄为26.84 Ma[27]。在本钻井3 913 m深处见Sphenolithusdistentus末现,可见已进入NP24带。井段下部化石稀少,也未见其他标志化石,因此暂将3 913~4 345 m层位划定为NP24带~?,是否存在更老地层,有待综合其他资料做出进一步研究。

4 年代地层格架

4.1 年代地层界线

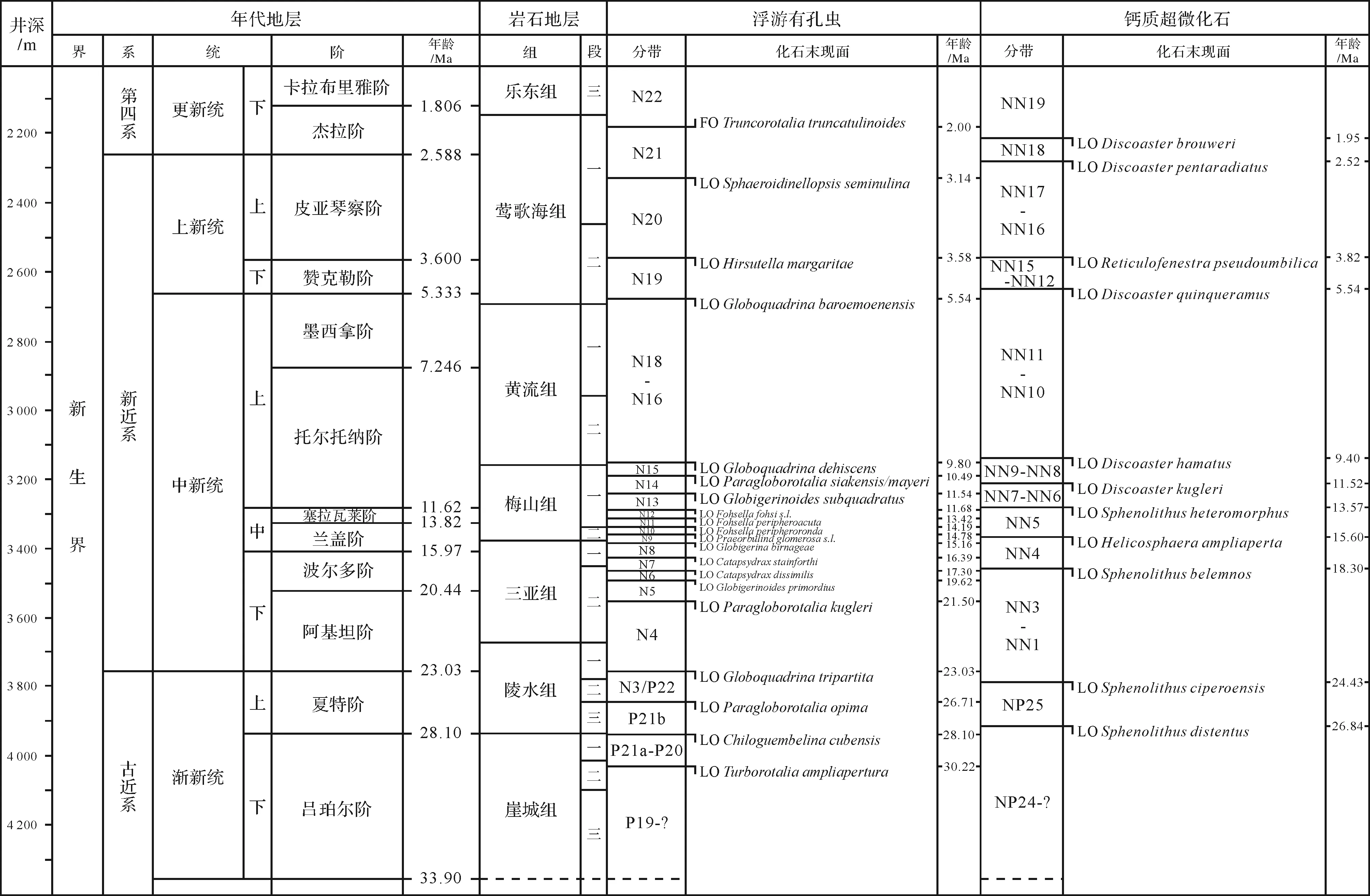

年代地层划分主要依据生物化石带的年代意义。通过生物化石带(浮游有孔虫和钙质超微化石带)与“国际年代地层表(2012)”[27]的对比,在LS33a钻井层位内限定出7条年代地层界线(图4)。

(1) 更新统与上新统界线

在以往莺琼盆地生物地层研究中,往往将该界线置于卡拉布里雅阶与杰拉阶界线处,年龄为1.806 Ma[31]。根据“国际年代地层表(2012)”[27],该界线位于杰拉阶与皮亚琴察阶界线处,年龄为2.588 Ma。化石带研究结果表明,浮游有孔虫N21带年龄为2.00~3.14 Ma,对应深度为2 180~2 330 m,钙质超微化石NN17带顶界年龄为2.51 Ma,深度为2 285 m。可见,更新统与上新统界线在本钻井中位于2 285~2 330 m深度之间,更接近于2 285 m深处。

(2) 上上新统与下上新统界线

该界线位于皮亚琴察阶与赞克勒阶分界处,年龄为3.60 Ma[27]。本钻井在2 555 m深处记录了分别代表N19带顶界和NN15带顶界的LOHirsutellamargaritae和LOReticulofenestrapseudoumbilica,年龄分别为3.58 Ma和3.82 Ma,两者均接近于该界线的年龄。鉴于相邻上部样品深度为2 540 m,在2 540~2 555 m层位之间并未做化石分析,暂将上上新统与下上新统界线定于2 540~2 555 m深度之间。

(3) 上新统与中新统界线

该界线的年龄为5.333 Ma,位于赞克勒阶与墨西拿阶界线处[27]。本钻井在2 675 m深处记录了标志N18带顶界的LOGloboquadrinabaroemoenensis,年龄为5.54 Ma[28-29],在2 645 m深处见标志NN11带顶界的LODiscoasterquinqueramus,年龄为5.54 Ma[28-29]。上述事件均可近似地作为该界线的划分标志,由于前一末现事件不具有普遍意义,因此,在本钻井中以钙质超微化石事件作为基准,上新统与中新统界线即位于NN11带顶界处,即在2 635(上部样品深度)~2 645 m深度之间。

(4) 上中新统与中中新统界线

“国际年代地层表(2012)”[27]提供的该界线的年龄为11.62 Ma[27],位于托尔托纳阶与塞拉瓦莱阶的界线处。Blow[1-2]与Bollietal.[3]将该界线置于N15带顶界和NN9带顶界。在本次研究中,这两个界面的年龄分别被标定为9.8 Ma和9.4 Ma,显然与“国际年代地层表(2012)”[27]提供的年龄相去甚远,不予采用。

在莺歌海盆地生物地层研究中,该地层界线往往被划至N13带顶界[11-12,14]和NN7带顶界[12]。本钻井在3 240 m和3 210 m深处分别记录了标志N13带顶界的LOGlobigerinoidessubquadratus和标志NN7带顶界的LODiscoasterkugleri,两者年龄分别为11.54 Ma[31,33]和11.52 Ma[28-29]。另外,在3 290 m深处记录了LOFohsellas.l.(包括LOFohsellafoshi和LOFohsellalobata),标志着N12带顶界,年龄为11.68 Ma[3,28-29]。因此,上中新统与中中新统界线应位于3 240~3 290 m深度之间(N13带内),靠近3 290 m(N12带顶界)的位置。

(5) 中中新统与下中新统界线

该界线年龄为15.97 Ma,位于兰盖阶与波尔多阶界线处[27]。本钻井在3 380 m深处记录了代表N8带顶界的LOGlobigerinabirnageae,年龄为15.16 Ma,在3 425 m深处出现了N7带的顶界标志LOCatapsydraxstainforthi,年龄为16.39 Ma,在3 360 m深处见标志NN4带顶界的LOHelicosphaeraampliaperta,早前认定年龄为15.87 Ma[36],修订后年龄为14.91 Ma[27]。由此可见,中中新统与下中新统的界线位于N8带内,即在3 380~3 425 m深度之间。

(6) 中新统与渐新统界线

该界线位于阿基坦阶与夏特阶界线处,年龄为23.03 Ma[27]。在本钻井中未发现N3/P22带顶界标志FOParagloborotaliakugleri(年龄为23.03 Ma),但可将3 757 m深处记录的LODentoglobigerinatriparti-ta作为N3带顶界标志的替代指标。根据钙质超微生物地层研究,该界线一般位于NN1带和NP25带之间,这一界线年龄(23.03 Ma)与在本钻井3 790 m深处发现的LOSphenolithusciperoensis事件年龄(24.43 Ma)比较接近。综上判断,中新统与渐新统界线位于3 757~3 790 m深度之间,非常接近于3 757 m深处。

图4 基于浮游有孔虫和钙质超微化石的LS33a钻井综合年代地层格架Fig.4 Comprehensive chronostratigraphic framework based on fossil zoning of planktonic foraminifera and calcareous nannofossil from drilling LS33a

(7) 上渐新统与下渐新统界线

本钻井在3 934 m深处记录的LOChiloguembelinacubensis可作为P21b带与P21a带的分界线[34],也是夏特阶与吕珀尔阶的界线,年龄为28.10 Ma[27]。因此,上渐新统与下渐新统界线即位于3 934 m深处。

4.2 岩石地层时代

岩石地层的划分主要是依据岩石特征(岩性岩相、结构构造或变质程度等)。岩石地层本身并不具备年代意义,但可借助深度这一物理指标与生物地层(包含年代信息)作对比从而获得合理的年代标定。基于这一原理,对研究区7个岩石地层单元(图4)的时代归属进行了厘定。

(1) 崖城组(4 345~3 931 m)

包括浮游有孔虫更老化石带(未确认)~P19带和P20~P21a带,钙质超微化石更老化石带(未确认)~NP24带大部分。崖城组三段(4 345~4 099 m)顶界位于P19带上部,年龄远大于P19带顶界年龄30.22 Ma,但小于渐新统底界年龄33.90 Ma;崖城组二段(4 099~4 007.5 m)顶界在P19带顶界之上附近,年龄略小于30.22 Ma;崖城组顶界(3 931 m)与P21a带和P21b带的分界线(3 934 m)极为接近,即与吕珀尔阶和夏特阶的界线极为接近,年龄约为28.10 Ma。由上可知,崖城组对应下渐新统吕珀尔阶。

(2) 陵水组(3 931~3 672 m)

包括浮游有孔虫P21b带、N3/P22带和N4带下部,钙质超微化石NP24带顶部、NP25带和NN1~NN3联合带下部。陵水组三段(3 931~3 844 m)对应P21b带(3 934~3 844 m),顶界年龄为26.71 Ma;陵水组二段(3 844~3 778 m)顶界位于NP25带顶界(3 790 m)和N3/P22带顶界(3 757 m)之间,因此其顶界年龄介于24.43~23.03 Ma之间;陵水组顶界位于N4带中部和NN1~NN3联合带下部。综上所述,陵水组属于上渐新统夏特阶至下中新统阿基坦阶下部。

(3) 三亚组(3 672~3 373 m)

包括浮游有孔虫N4带中上部、N5带、N6带、N7带、N8带和N9带底部,钙质超微化石NN1~NN3联合带中上部和NN4带中下部。鉴于三亚组所在层位内浮游有孔虫化石分带较钙质超微化石分带更为细密,地层界线年龄的讨论主要参考浮游有孔虫化石带年龄。三亚组二段(3 672~3 450 m)顶界与N6带顶界(3 457 m)非常接近,由此推断其年龄约为17.30 Ma;三亚组顶界(3 373 m)与N8带顶界(3 380 m)十分接近,推断其年龄接近于15.16 Ma。综上可知,三亚组属于下中新统阿基坦阶中上部—波尔多阶至中中新统兰盖阶下部。

(4) 梅山组(3 373~3 152 m)

包括浮游有孔虫N9带中上部、N10带、N11带、N12带、N13带、N14带和N15带,钙质超微化石NN4带顶部、NN5带、NN6~NN7联合带和NN8~NN9联合带中下部。梅山组所在层位内浮游有孔虫化石分带非常细密,将其年龄作为地层界线参考年龄较为可靠。梅山组二段顶界(3 331.5 m)与N10带顶界(3 330 m)极为接近,可视为同一界线,年龄为14.19 Ma;梅山组顶界(3 152 m)与N15带顶界(3 150 m)十分接近,年龄近似为9.80 Ma。由上可知,梅山组属于中中新统兰盖阶上部—塞拉瓦莱阶至上中新统托尔托纳阶下部。

(5) 黄流组(3 152~2 692 m)

包括浮游有孔虫N16~N18联合带,钙质超微化石NN8~NN9联合带顶部和NN10~NN11联合带中下部。黄流组二段(3 152~2 955.5 m)顶界位于N16~N18联合带中下部和NN8~NN9联合带中下部,年龄大于7.246 Ma;黄流组顶界(2 692 m)靠近N16~N18联合带顶界(2 675 m),因此年龄略大于5.54 Ma。由上可知,黄流组归属上中新统托尔托纳阶中上部—墨西拿阶顶部。

(6) 莺歌海组(2 692~2 214.5 m)

包括浮游有孔虫N16-N18联合带顶部、N19带、N20带、N21带和N22带底部,钙质超微化石NN10~NN11联合带顶部、NN12~NN15联合带、NN16~NN17联合带、NN18带和NN19带底部。莺歌海组二段(2 692~2 466 m)顶界位于N20带中部和NN16~NN17联合带中下部,年龄介于3.58~3.14 Ma之间;莺歌海组顶界位于N22带底部,年龄稍小于2.00 Ma,应与下更新统杰拉阶顶界年龄(1.806 Ma)接近。综上,莺歌海组归属中新统墨西拿阶顶部、上新统赞克勒阶—皮亚琴察阶至下更新统杰拉阶。

(7) 乐东组(2 214.5~2 120 m)

包括浮游有孔虫N22带中上部和钙质超微化石NN19带中上部。乐东组三段底界与下更新统卡拉布里雅阶底界位置相近,年龄为1.806 Ma。因此,乐东组对应下更新统卡拉布里雅阶底界之上的地层。

5 结论

(1) 自LS33a钻井顶部至底部,识别出21个浮游有孔虫化石带和联合带,对应于N22带~P19带,划分出12个钙质超微化石带和联合带,对应于NN19带~NP24带。

(2) 结合“ODP184航次”大洋钻探结果和“国际年代地层表(2012)”等资料,对识别出来的化石事件赋予了年龄意义,建立了LS33a钻井标准的生物年代地层格架。在此基础上,厘定了7条年代地层界线的位置:更新统与上新统界线在2 285~2 330 m深度之间,更接近于2 285 m深处;上上新统与下上新统界线位于2 540~2 555 m深度之间;上新统与中新统界线在2 635~2 645 m深度之间;上中新统与中中新统界线在3 240~3 290 m深度之间,靠近于3 290 m深处;中中新统与下中新统界线位于3 380~3 425 m深度之间;中新统与渐新统界线位于3 757~3 790 m深度之间,非常接近于3 757 m深处;上渐新统与下渐新统界线在3 934 m深处附近。

(3) 厘定了崖城组至乐东组岩石地层的时代归属,最终建立了研究区高分辨率综合年代地层格架,该地层格架适用于南海北部深水区。崖城组对应下渐新统吕珀尔阶,陵水组对应上渐新统夏特阶至下中新统阿基坦阶下部,三亚组对应下中新统阿基坦阶中上部—波尔多阶至中中新统兰盖阶下部,梅山组对应中中新统兰盖阶上部—塞拉瓦莱阶至上中新统托尔托纳阶下部,黄流组对应上中新统托尔托纳阶中上部—墨西拿阶顶部,莺歌海组对应中新统墨西拿阶顶部、上新统赞克勒阶—皮亚琴察阶至下更新统杰拉阶,乐东组对应下更新统卡拉布里雅阶底界之上的地层。