湖北省三生空间格局演化特征分析

2018-10-07崔家兴孙建伟

崔家兴,顾 江,孙建伟,罗 静

(1.华中师范大学地理过程分析与模拟重点实验室,湖北 武汉 430079;2.贵州师范大学地理与环境科学学院,贵州 贵阳 550025)

1 引言

自1978年以来,中国的城市增长无论在速度上还是规模上[1],都引起了全世界的关注。但是在快速城镇化进程中,也暴露出一系列社会、经济、资源、环境问题,尤其是不断加剧的人类活动对土地利用造成剧烈扰动[2],造成土地资源快速消耗[3]、生态系统功能退化[4]、人居环境质量下降[5]、环境恶化[6]、资源开发强度过大[7]等一系列问题。为应对经济快速发展、人类活动不断增强过程中存在的国土空间开发秩序混乱、生态空间不断退化的问题,需要逐步优化国土空间开发格局,调整空间结构,提高土地利用效率。党的十八大报告将优化国土空间开发格局作为生态文明建设的首要举措,并提出“促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”,由此构成的三生空间成为构建空间规划体系、完善国土空间开发保护制度和各类尺度空间落实主体功能区规划的重要基础。如何合理开发国土空间、形成科学合理的空间结构体系,使国土空间的生产、生活、生态功能发挥协同效应和乘数效应,最终促进经济社会持续健康发展已成为区域可持续发展领域的重大科学命题。

三生空间是指按照国土利用空间的主要功能划分的生产空间、生活空间和生态空间的总称。生产空间是以提供工业品、农产品和服务产品为主导功能的区域;生活空间是以提供人类居住、消费、休闲和娱乐等为主导功能的区域;生态空间是以提供生态产品和生态服务为主导功能的区域[8]。三生空间是一种功能空间,是根据地域空间所提供的各类产品和服务功能进行划分,目前其概念界定主要从土地利用、生态系统和景观价值三大视角开展[8],而研究指向则有规划管控和现状剖析之分。土地资源具有多功能性,微观功能单元在从抽象功能空间向具体地域单元和特定尺度转化时,一个空间评价单元可能同时包含多种功能[9],因此三生空间具有空间尺度差异性、功能复合性和范围动态性特征[10],需要根据研究指向和研究尺度综合确定划分方案。部分学者认为三生空间应划定明确的分区界线,因此在特定的空间尺度和地域单元上根据功能强度和主导功能综合划定三生空间范围[11-12]。但是三生空间并非互斥的空间单元,有必要从多功能利用角度体现功能复合性特征。在宏观尺度,可根据区域内提供的各类功能的表现量即代理指标进行综合评价[13],或根据不同类型开发适宜性综合评价[9]。在微观尺度,则主要借鉴景观功能分类研究方法,通过生物物理过程测算进行三生功能的价值化表达[14]。然而生物物理过程方法对数据的依赖性较强、计算难度较高,应逐渐探索借助现有土地利用分类系统进行分类归并,兼顾土地资源的多功能性,估算三生空间功能的方法[15]。本文依托现有土地利用分类系统,在辩证剖析各用地类型多维度的开发、活动、生产、转化特征基础上,评估三生功能数值。

目前三生空间的研究主要集中在辨析其概念内涵与分类方法[11,14,16-17]、三生空间格局优化[18-21]等方面,对三生空间格局的演化特征的深入分析较为缺乏[22]。本文选取湖北省作为案例,基于2009年和2015年两期土地利用调查数据,通过系统的分类方法,运用格网分析、多尺度空间自相关分析和三角图的方法,探讨三生空间的格局演化特征并分析湖北省主体功能区规划对其格局演化过程的影响,并提出政策建议。

2 研究框架

2.1 研究范围

本文选取湖北省作为研究区。湖北省地处中国中部腹地,地跨东经108°21′42″~116°07′50″、北纬29°01′53″~33°6′47″,全省国土总面积1.86×105km2。长江横贯东西,地势大致为东、西、北三面环山,中间低平,略呈向南敞开的不完整盆地,西、北、东三面被武陵山、巫山、大巴山、桐柏山、大别山、幕阜山环绕;中南部为江汉平原,地势平坦开阔。

随着中部崛起战略的实施,湖北省近年来工业化和城镇化快速推进,但同时带来了耕地面积不断减少、耕地后备资源不足、土地利用较为粗放、建设用地利用效率不高、生态环境遭到破坏等问题。湖北省是长江经济带重要组成省份,按照长江经济带“共抓大保护,不搞大开发,推动绿色发展”的要求,需要积极推进生态文明建设,构建优化、合理的山水园林格局,因此选取湖北省作为案例区开展三生空间格局演化特征研究对全国其他地区具有较高的参考价值。

2.2 数据来源与处理

本文采用2009年第二次全国土地调查数据和2015年土地利用变更调查数据,均是从湖北省国土资源厅收集得来,将数据统一坐标系和投影。湖北省主体功能区规划数据,来源于湖北省发展和改革委员会网站。数据处理和分析使用ArcGIS 10.0与Origin 9.1软件平台。

2.3 研究方法

2.3.1 三生空间分类评价方法

三生空间的评价指标体系是分析三生空间格局的基础,但其分类体系目前学界尚无共识。本文借鉴刘继来等和李广东等的评价方案[14-15],参考谢高地等对生态系统服务价值当量的估算[23],采取分级赋分的方法对不同土地利用类型所能提供的各类功能进行打分,具体分类方法见表1。

2.3.2 三生空间格局特征分析

为总结三生空间分布格局和演化特征,在对比不同大小格网空间自相关特征后,构建10 km×10 km的格网覆盖整个研究区域。将格网图层与三生空间分级赋值图层进行叠加分析。

本文选用全局Moran’s I指数测度三生空间在整个研究区域内的空间相关性的总体趋势,研究三生空间空间聚散特征。空间自相关分析中空间权重的构造对要素空间自相关结构具有重要影响[24],其中距离阈值设定尤为关键,不同的邻域半径可以表征不同尺度上的空间自相关程度。国土空间功能的空间分异具有一定的尺度依赖性,本文应用系列邻域半径探究三生空间在不同尺度上的空间自相关格局,从不同尺度上对三生空间功能格局进行分析。

2.3.3 三生空间结构分析

将三生空间分值比例作为坐标轴绘制三角图,观察其结构关系。“主体功能区”制度是规范国土空间开发秩序,优化三生空间格局的重大举措,对三生空间的演变产生了巨大的影响。为探索湖北省主体功能区规划对三生空间格局影响,将湖北省各县域单元按照其主体功能进行区分,分别绘制三角图,对比分析湖北省重点开发区、农产品主产区和重点生态功能区三类主体功能定位的县域单元三生空间结构。

3 结果分析

3.1 三生空间评价结果

截至2015年,湖北省生产空间面积总计为1.59×105km2,比2009年增加0.49%,能够提供的生产功能总分值为3.25×105,比2009年提高1.64%;生活空间面积总计为1.33×104km2,比2009年增加11.41%,能够提供的生活功能总分值为6.39×104,比2009年提高11.43%;生态空间面积总计为1.71×105km2,比2009年减少1.09%,能够提供的生态功能总分值为6.85×105,比2009年降低1.36%。

表1 三生空间土地利用分类体系及分值Tab.1 The PLES assessment of each land use class

生产空间高值区主要集中于江汉平原腹地和襄阳市东北部的汉江中游平原、岗地区域,包括武汉城市圈主要城市的经济聚集区(图1)。其中江汉平原和汉江中游是重要农业区,耕地分布广泛,农业生产功能突出。而武汉市城市聚集区域作为重要的经济发展区,城镇化水平较高,承载了较多的第二、三产业生产功能。湖北省大部分区域生产空间呈现扩张态势,这是由于城镇建设用地不断侵占耕地和生态用地,同时由于耕地占补平衡的政策,城镇扩张占用耕地的同时需要开垦同等面积的耕地进行补偿,因此湖北省西部很多区域通过开垦荒草地、低丘岗地,扩大了生产空间。生产空间升高的区域与生产空间高值区分布范围较为一致,但升高区域分布范围更广,可见生产空间的分布范围也呈现了扩散趋势,但仍然有个别区域生产空间呈现出降低趋势。东南山地和大别山地区生产空间的减少主要是由于部分耕地转变为裸地或林地,这部分农田区位条件较差,在农户搬迁或脱离土地后放弃耕种。江汉平原中生产空间降低一般是由于部分耕地转变为坑塘导致。

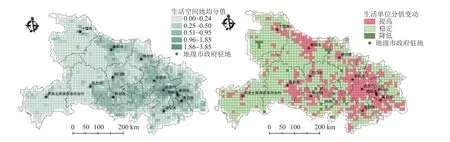

生活空间表现出明显的东高西低分布态势(图2),这与湖北省人口主要集中于东部经济较为发达的城镇有关。湖北省生活空间的高值区分布于武汉市周边和襄阳市、宜昌市,与湖北省一主两副(武汉市为中心,襄阳市和宜昌市为副中心)的格局是契合的。其中生活功能最为突出的是武鄂黄黄(武汉市、鄂州市、黄石市、黄冈市)城市集聚区域,成为全省生活空间最为集聚的区域。生活空间高值区表现出了功能提升的态势。在江汉平原腹地以及襄阳市西部边缘、十堰市南部等部分区域表现出功能降低的过程。这是因为这一部分区域大力开展农村居民点整治工作缩减了农村居民点面积,使生活空间有了一定程度降低。

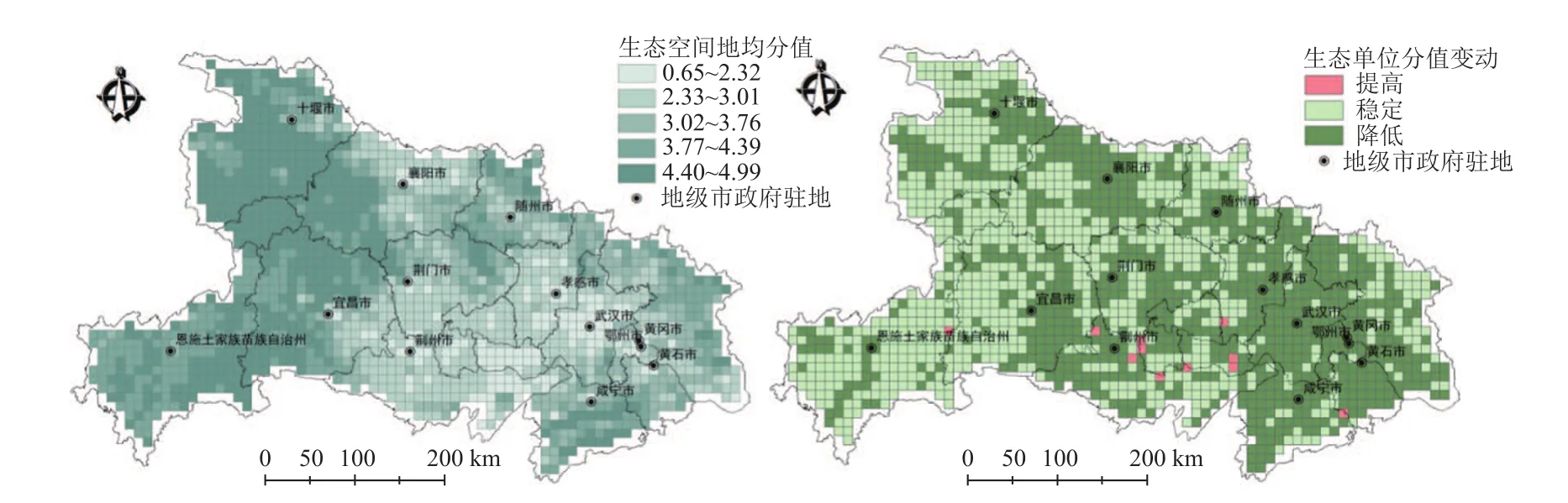

生态功能呈现出东西两端高、中部低的态势,又以西部高值区为主,东部高值区为辅(图3)。生态空间分布态势与湖北省山脉分布格局十分契合,西部秦巴山区、东部大别山和幕阜山区作为湖北省周边生态屏障,对湖北省生态安全起到了重要的作用。湖北省绝大部分区域生态空间呈现降低态势,只有江汉平原个别地区和幕阜山区域有一定程度提高,江汉平原区是由于开展农村居民点整治,增加了耕地面积,而幕阜山区则是由于耕地转化为林地,增加了生态空间。

图1 湖北省生产空间分布格局及演变趋势Fig.1 The spatial pattern and evolution characteristics of production space in Hubei Province

图2 湖北省生活空间分布格局及演变趋势Fig.2 The spatial pattern and evolution characteristics of living space in Hubei Province

图3 湖北省生态空间分布格局及演变趋势Fig.3 The spatial pattern and evolution characteristics of ecological space in Hubei Province

3.2 三生空间空间自相关格局

从格网单元和邻域半径两个方面来反映尺度的差异,研究三生空间多尺度空间自相关的格局。分别构建2 km、5 km、10 km、20 km边长大小的格网,覆盖整个研究区并统计每个格网内三生空间平均分值。在1~10倍的格网边长距离之间,以格网边长为间隔分析不同邻域半径三生空间的空间自相关特征的变化规律。2015年三生空间在各个尺度上均有显著的正空间自相关特征,但随着尺度的增大,空间自相关程度逐渐降低,说明三生空间的空间分布呈现出小聚集、大分散的状态,即在小尺度上呈现出高度的聚集分布,而在大尺度上,呈现出分散分布状态。生活空间分布更为离散,这是因为生活空间主要分布在各大城市建成区以及散布于零散的农村居民点中。生态空间中2 km格网相比5 km格网空间自相关程度更低,说明生态空间在微观尺度上更加的破碎,亟需更加精细化地保护措施。2015年的三生空间格局在多个尺度上,相比2009年三生空间的空间自相关指数均有一定程度下降,尤其在较大的尺度上下降较为明显,这表明5年间三生空间分布愈加分散,国土空间开发格局更加破碎和不连续。

3.3 湖北省三生空间结构特征

根据三角图分析结果(图4),三生空间结构体现出明显的结构变动特征,生产空间和生活空间呈现出一定的比例特征。各县域单元生活空间和生产空间都处于50%以下的水平,生态空间差异较大,部分县域单元生态空间比例达到75%。进一步按照每类空间分值不超过1/4为界限,将三角图划分为7个区。其中,E区为生态空间主导型,P区为生产空间主导型,L区为生活空间主导型,EP区为生产生态主导型,PL区为生活生产主导型,EL区为生活生态主导型,EPL为三生空间均衡型。

重点生态功能区三生空间结构大部分分布于E区,这与重点生态功能区的功能定位是一致的。但也存在少数县(市)落入EP区,这部分县(市)大部分处于大别山山脉向江汉平原延伸的低山丘陵过渡地带,与大别山区其他县区共同承担了重要的生态屏障作用,但因处于山脉边缘、地形较为平缓,因此耕地面积较多,又因受到武汉市一定程度的辐射作用,人口密度也相对更高,所以具有一定比例的生产空间。

农产品主产区主要落入EP区,这部分县域单元多位于江汉平原腹地,地形平坦、耕地面积广阔,具备了高密度的农业生产功能,并且同时具备一定的生态功能。部分农产品主产区县(市)分布在E区内,如远安县、崇阳县、谷城县和宜都市等,这部分县域单元多处于江汉平原边缘向秦巴山区或幕阜山区过渡地带,县域内部存在一定比例的林地,或像宜都市大力发展柑橘种植业提升了县域内的生态功能。

重点开发区则分布范围较广,在E区、EP区、EPL区和PL区均有分布,其中以EP区为主。这是因为虽然重点开发区较农产品主产区和重点生态区的城镇化、工业化水平更高,但湖北省整体土地开发程度一般,并且由于湖北省的农业大省定位,耕地面积较大,且湖面众多,所以大部分县域具有一定比例的生态空间。分布在PL区内的主要是武汉市主城区和黄石市下陆区,这部分区域经济发展水平较高,土地开发比例非常高,内部能够承担生态功能的面积很少,主要提供生产和生活功能。处于EPL区域的主要有武汉市洪山区、黄石市铁山区和黄石港区、宜昌市的伍家岗区和西陵区,这部分地域经济发展水平均较好,但辖区内都具有一定面积的生态空间,如洪山区具有大面积的湖泊水面和山体风景区,伍家岗和西陵区处于长江谷地两侧具有一定面积的山体难以开发利用。处于E区的主要有恩施市、十堰市的张湾区和茅箭区等,位于鄂西山地区,山体绿地面积较多,生态空间较大。

研究期内三生空间结构总体态势并无较大变化,主要体现为生态空间的减少和生产、生活空间的增加。变动幅度以重点开发区最大,农产品主产区次之,重点生态功能区最小。主体功能区各类型之间的开发力度存在较大差异,重点生态功能区起到了较好的保护生态空间目的,重点开发区也促进了生产空间和生活空间的开发。在结构变动趋势中,只有黄石市铁山区变动趋势与其他县域相反,究其原因为铁山区矿产丰富。铁山区内铁矿经历多年开采,矿产逐渐枯竭,现阶段大力推进资源枯竭型城市转型发展,并广泛开展工矿废弃地综合利用,使得大面积的生产空间转变为生态空间,提升了全域的生态功能。

4 结论

图4 分主体功能区各县域三生空间结构变动Fig.4 The changing trend of the PLES value composition in each county classified by major function oriented zoning

本文通过选取长江经济带中部典型省域作为研究区,对研究区三生空间分布格局和演化特征进行多尺度对比分析,揭示了三生空间的分布状态和演化规律,并提出了对应的优化对策,以期为构建高效协调可持续的国土空间提供参考。具体得出以下几点结论:

(1)湖北省三生空间分布格局区域差异显著。生产空间主要分布于中部江汉平原和武汉市周边高度城镇化地区,承担着高度集聚的经济活动和农业生产功能。生活空间与生产空间分布格局具有相似性,但由于广大的农村区域生活空间主要以零散的农村居民点为主,分布较为分散,因此生活空间分值较低、较为分散。生态空间主要分布于西部秦巴山区、东部大别山区和东部幕阜山区,与生产空间和生活空间分布呈现相反的态势。

(2)对比2009年和2015年,湖北省三生空间分布格局没有发生根本性变化,生产空间和生态空间功能升高较快的区域和其高值区范围一致,说明两类空间呈现出高者愈高的马太效应。同时因城镇扩张和农村居民点建设以占用耕地为主,导致生产空间扩大的同时生态空间相应减少,而生产空间从第一产业生产功能(农业)向第二、三产业生产功能转移,空间范围变化较小。

(3)通过三生空间不同邻域范围的空间自相关分析表明,三类空间在多个尺度都呈现出较高的空间自相关特性,说明三类空间都呈现空间集聚态势,但随着尺度的增大,空间自相关程度逐渐降低,说明三生空间的空间分布呈现出小聚集、大分散的状态。其中生产空间和生态空间相比生活空间来说,集聚态势更强,而生态空间在微观尺度上更加的破碎。三生空间格局在多个尺度上的空间自相关指数均有一定程度下降,尤其在较大的尺度上下降较为明显,这表明5年间三生空间分布愈加分散,对国土空间开发格局更加破碎和不连续,尤其对生态空间具有较大的破坏作用。

(4)通过三角图展现不同县域单元三生空间结构特征和演变态势。重点生态功能区各县市以生态空间主导型为主,农产品主产区则以生产生态主导型为主,重点开发区县市类型分异较大,以生产生态主导型为主,兼具三生空间均衡型、生产生活主导型和生态主导型。对比两个时点三生空间结构变化发现,湖北省大部分县域单元都表现出了生态空间向生产空间和生活空间转化的过程,转化幅度以重点开发区最剧烈,农产品主产区次之,重点生态功能区稍缓。

本文通过评价湖北省三生空间的时空格局、结构特征和演化趋势,为深入探究三生空间演进的成因、机制与效应,探寻三生空间优化的科学途径提供了案例基础。但是本文对三生空间微观尺度的格局、结构、形态和联系尚未开展深入研究,另外对于三生空间各项功能分值的评价和表征精确性略显不足,生产空间中农业生产和第二、三产业生产空间差异较大,应该进行适当区分,对于这些更加深入和细致的研究内容仍需开展进一步的探索和研究。