武威西夏博物馆藏米拉日巴造像探析

2018-09-28蒋超年赵雪野

蒋超年 赵雪野

武威西夏博物馆藏有一尊出土于亥母寺遗址的米拉日巴造像。亥母寺遗址是西夏时期创凿的藏传密教静修之地,是我国现存较早的藏传佛教遗址,位于武威市凉州区新华乡缠山村七组西南侧的祁连山北麓余脉,由四个洞窟及窟前建筑遗存组成。洞窟开凿于南北走向的山梁东坡半山腰处,自北向南依次编号01、02、03和04号窟,遗址面积9800平方米。20世纪80年代,武威当地信徒在01窟从事佛事活动时,首次发现西夏时期的文物遗存。其后,武威市博物馆文物工作队于1985年和1989年w对暴露的洞窟及窟前寺庙遗址进行了初步清理,发现了一批西夏、元、明、清时期的遗物,以文献、佛教遗物和生活用品三大类为主,数量多达百件。米拉日巴造像出土于亥母寺遗址01窟,被定为国家二级文物。

一、米拉日巴生平

米拉日巴(1040-1123),藏传佛教噶举派创始人玛尔巴的四大弟子之一,噶举派第二代祖师,生于贡唐(日喀则基隆北部),本名闻喜,法名协巴多吉,俗名米拉日巴·脱噶巴。“米拉”是家族名,“日巴”藏语意为穿粗布衣者,是对穿布衣入山修行人的一种称呼。米拉日巴七岁丧父,家产被叔父、姑母所占,生活贫困,备受欺凌。成年后,为报前仇,学习苯教咒术,咒杀仇敌三十余人,并降雹毁坏全村庄稼。后心生悔意,忏悔己罪,决定弃恶从善,改宗佛教,师拜玛尔巴。经过六年时间的坚持和努力,米拉日巴通过了玛尔巴八大苦行与八小苦行的考验,终获授法。据《米拉日巴传》记载,米拉日巴在山洞苦修九年,获无上成就,成为德行高深的大师,开始了他弘法传道的光辉历程。米拉日巴用诗歌向众弟子及信徒宣讲佛法,唱诵道歌,深入浅出,深受藏区信众的喜爱,并广为传布,这些道歌被集结为《米拉日巴道歌集》,是研究米拉日巴重要的原始资料。

噶举派是西藏藏传佛教的重要派别之一,于11 -12世纪的后弘期发展起来,属新译密咒派。米拉日巴的修习,主要是实践玛尔巴的教法,但还修习亥母金刚。噶举派在米拉日巴弟子岗布巴·索南仁钦的继承下得到了大发展,形成了达波噶举,达波噶举分四大派(噶玛噶举、蔡巴噶举、拔绒噶举、帕竹噶举)、八小派(止贡噶举、达垄噶举、主巴噶举、雅桑噶举、绰浦噶举、修赛噶举、叶巴噶举、玛仓噶举)。从史料记载看,噶举派和西夏关系密切,交往也较为频繁,对西夏的影响也很大[2]。

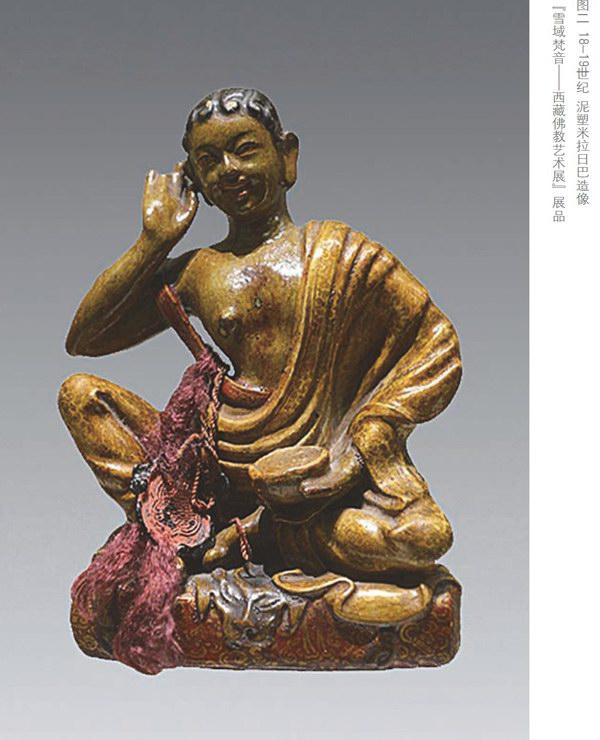

二、米拉日巴造像的艺术特征

米拉日巴的形象主要见于雕塑和唐卡。目前所见雕塑主要为泥质、石质和铜质三类。泥塑像发现较少,武威西夏博物馆藏米拉日巴造像是目前已知最早的泥质雕塑,约在12世纪的西夏时期[3]。该造像略有殘损,但保存基本完整。散跏趺,正身端坐,面部涂金,头方圆,披垂长发,宽额丰颐,面容和煦愉悦,倒“八”字细长眉,重睑窄长目,高鼻,大垂耳,颧骨突出,张口露齿,嘴角含笑上扬,下颌圆润。身着偏袒右肩衲衣,衣纹简洁,衣缘施红、黑彩,左手横搭于腿部,右手上举至耳部结说法印。右腿上屈,左腿曲盘作打坐状。造像呈讲经说法形象,形体匀称合度,生动逼真,仪容庄秀,气度悠然,表现了尊者的聪明睿智。通高30厘米、肩宽11厘米(图一)。2016年4月29日,山西博物院和西藏博物馆联合举办了“雪域梵音——西藏佛教艺术展”,展品中有一件18-19世纪的泥塑米拉日巴造像。该造像面额圆润,含笑露齿,身着袒右肩衲衣,衣褶线条流畅,通体施彩,光鲜亮丽,挂有络饰;左腿横盘,右腿上曲,左手持钵搭于腿部,右手上举至耳部结说法印,舒坐于雕饰羚羊头像的台座上(图二)。炳灵寺石窟洞沟区第7龛正壁开三个小浅龛,中间龛内放置一尊米拉日巴雕像。石质,左、右臂及右膝残,结跏趺,面圆润,从右臂残损判断,右手亦结说法印,时代约在15世纪的明代(图三)。米拉日巴铜造像发现较多,部分为铜鎏金,但时代偏晚,多为明清时期。首都博物馆藏有一尊明代的铜质米拉日巴造像,保存完整,圆目阔口,耳戴圆环,披发至肩,着袒右肩简纹袈裟,左手侧置于左后腿,旁边置一水杯,右肘搭于右膝,右手上举至耳旁,散跏趺坐于仰莲座,莲座中部雕饰兽面一个,下为岩石座。岩石座上正对主尊跪有一人,作聆听状,生动地反映了米拉日巴在山岩修行说法的形象(图四)。四川省博物院亦藏有一尊明代的米拉日巴铜造像,长发披于脑后,双耳戴圆环,头微倾,作沉思状;上身袒露大半,左手持钵,右手举至耳旁,坐于圆形束腰莲座上(图五)。米拉日巴的修行说法像,均为右手上举至右耳旁,左手上举至左耳旁的较为少见,仅为特例。夏景春在《佛光宝相》中,收录了一件明代的米拉日巴铜鎏金造像[4],亮泽鲜丽。头向左微倾,卷发,脸长圆,圆目高鼻,面含笑嘴角微扬,右耳戴环,左手上举、拇指与左耳接,右手下垂搭于右腿上,袒右胸露乳;身着袒右肩袈裟,衣纹简练,其上錾刻花饰,坐于仰覆莲束腰莲座上(图六)。

米拉日巴唐卡形象出现较晚,约在16世纪以后,多为传记唐卡,发现相对较多。目前已知最早的米拉日巴传记唐卡为藏于美国洛杉矶艺术博物馆的 The Life of Milarepa (图七)(130.8x 105.4厘米),年代在15世纪末、16世纪初。唐卡底色为蓝色,以红、绿、白为绘画主色。唐卡中心绘米拉日巴主尊,跏趺坐于龛内,中心画四周小方格内绘制米拉日巴传记故事[5]。甘肃省博物馆藏《米拉日巴事迹》唐卡,发现于敦煌莫高窟,一般认为是元代唐卡[6],但有研究者通过比对分析,将该唐卡年代定在16世纪[7]。全画以米拉日巴为主体,周边绘有很多建筑、故事和人物,体现了其求法、修习、说法、辩经、诵经的苦修历程(图八)。青海省博物馆、布达拉宫及鲁宾美术馆藏《米拉日巴传记》唐卡均为17世纪以后这些唐卡在画风、构图及选取的传记故事等方面虽有不同,但就唐卡所绘米拉日巴主尊形象与武威西夏博物馆藏米拉日巴造像形象并无二致,均为苦修像,体现的是其宗教历程和说法传教方法。

米拉日巴造像、唐卡的艺术形象,是时代、社会和宗教的产物。随着时代的进步和社会的发展,宗教艺术的表现手法也日渐多样化。米拉日巴的艺术形象,早期以单一的泥塑雕像表现,15世纪前后出现了唐卡的艺术表现形式,并有了石质、铜质(铜鎏金)等不同材质的雕塑形态。藏传佛教讲究师、佛、法、僧“四钣依”,祖师在藏传佛教中有非常重要的意义和功用,祖师造像也受到特别重视[9]。米拉日巴作为藏传佛教噶举派的第二代祖师,其造像形式虽在细部的样式、轮廓、装饰、外貌等方面略有差异,但就整体形态而言,均是以讲经说法的经典苦修像呈现,除了具有写实的艺术风格,还承载了其讲经弘法的精神追求和践行力量。

三、从米拉日巴造像看西夏时期的凉州佛教

西夏崇奉佛教,兼以道教和原始宗教,但以佛教地位最高、信仰最甚,得到了西夏统治集团的大力倡导和发展。据史金波先生的研究,西夏统治者在提倡佛教时,开始主要吸收中原佛教,同时对吐蕃佛教釆取兼收并蓄、容纳吸收的态度;至西夏中、后期,藏传佛教迅速传播,地位不断提升,影响不断扩大,是西夏佛教发展的鼎盛阶段[10],其佛教中心也由早期的兴庆贺兰地区向西扩展到河西走廊,出现了以甘凉及瓜沙为中心的西夏佛教的新分布格局[11]。凉州作为大夏辅郡,是西夏西部的中心重镇和战略要冲,有着极高的政治地位。而“政治中心往往是佛教中心,其政治地位的高低一定程度上决定着佛教兴旺的程度”[12]。凉州作为西夏时期的佛教中心之一,境内留存了大量西夏时期的佛教遗存。如天梯山石窟、清应寺、大云寺、圣容寺、崇圣寺、百塔寺、亥母寺、张义乡修行洞、杂木寺、贺家寺、延寿寺等。正谓“近自畿甸,远及荒要,山林溪谷,村落坊聚,佛宇遗址,只椽片瓦,但仿佛有存者,无不必葺”[13]。这些佛塔、寺庙、石窟构成了西夏时期凉州佛教的分布群落和建筑格局,成为藏传佛教在凉州传播发展的基地。

藏传佛教派系繁多,其主要派别如噶当、萨迦、噶举派及其分支派系均与西夏发生过一定联系,而其中的噶举派与西夏关系密切,交往也较频繁,且有多位噶举派僧人出任西夏国师,说明噶举派与西夏关系非同一般[14]。作为西夏佛教中心之一的凉州,也深受藏传佛教噶举派的影响。最明显的例证便是武威亥母寺遗址出土的米拉日巴造像及上乐金刚坛城唐卡。米拉日巴造像在亥母寺遗址的出现,说明并证实了藏传佛教噶举派已在凉州地区受到信奉。与米拉日巴造像同出的还有一幅圆形坛城构图的上乐金刚坛城唐卡,为13世纪初期作品。这幅唐卡沿坛城上方共出现六位上师图像,为噶举派上师传承像,结合亥母寺其他藏传佛教文物,表明噶举派上乐金刚修行教法在西夏末年仍广为传播[15]。另据藏文史书《贤者喜宴》记载,藏传佛教噶玛噶举派都松钦巴因受西夏仁孝皇帝的崇敬,特遣使臣入藏迎请都松钦巴到西夏传法,都松钦巴未能前来,便派弟子格西藏索哇携带佛经、佛像、法器等物随使者前来西夏。格西藏索哇赴西夏时途经凉州,设场弘法,影响很大[16]。

除噶举派外,萨迦派是另一支对西夏藏传佛教影响较大的派系。萨迦派对西夏的影响主要为僧人间的交往和萨迦经典的传播[17]。这种影响在凉州地区得到了考古资料的实证。武威亥母寺遗址在上世纪80年代出土过一件西夏文典糜契约,该契约提到了一位放高利贷的瓦国师,孙寿龄通过分析,将此件典糜契约定名为《西夏乾定申年典糜契约》,认为瓦国师就是萨迦派第三祖师扎巴坚藏的弟子迥巴瓦国师觉本[18]。

噶举派和萨迦派在西夏的流行和发展,尤其在凉州地区的发展,为后来蒙元与吐蕃的凉州会谈产生了积极影响。此外,武威境内的西夏遗址,尤其在亥母寺遗址中,与米拉日巴造像同出的还有西夏文、藏文、汉文佛经,这些佛经反映了凉州佛教的多元状况,表明凉州佛教传承了西夏佛教中汉传和藏传两大系统。而凉州佛教作为西夏佛教的一个重要组成部分,兼收并蓄,承前启后,对西夏及其后蒙元时期的佛教发展,产生了重要的影响。

(炳灵寺石窟米拉日巴造像图片由甘肃省文物考古研究所邓天珍女士提供,谨致谢忱!)

[1]梁继红、高辉:《武威亥母洞寺石窟遗址调查报告》,《陇右文博》2010年第2期。

[2]崔红芬:《藏传佛教各宗派对西夏的影响》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2006年第5期,第47-53页。

[3]上海艺术研究所、宁夏民族艺术研究所:《西夏艺术研究》,上海古籍出版社,2009年;李婷:《米拉日巴唐卡图像与<米拉日巴传>文本比较分析》,首都师范大学硕士学位论文,2014年,第21页。

[4]夏景春:《佛光宝相》,万卷出版公司,2006年,第39页。

[5]李婷:《米拉日巴唐卡图像与<米拉日巴传>文本比较分析》,首都师范大学硕士学位论文,2014年,第21页。

[6]韩冰:《米拉日巴及其苦修精神——由米拉日巴造像引发的思考》,《首都博物馆论丛》,年,第280页。

[7]李婷:《米拉日巴唐卡图像与<米拉日巴传>文本比较分析》,首都师范大学硕士学位论文,2014年,第19页。

[8]李婷:《米拉日巴唐卡图像与<米拉日巴传>文本比较分析》,首都师范大学硕士学位论文,2014年,第19页。

[9]徐汝聪:《解析上海出土文物中的藏传佛教因素》,《东南文化》2016年第5期,第99页。

[10]史金波:《西夏的藏传佛教》,《中国藏学》2002年第1期,第33页。

[11]刘建丽:《西夏时期河西走廊佛教的兴盛》,《宁夏大学学报(社会科学版)》1992年第3期,第43页。

[12]李映辉:《唐代佛教地理研究》,湖南大学出版社,2007年,第304頁。

[13]史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第241-254页。

[14]崔红芬:《藏传佛教各宗派对西夏的影响》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2006年第5期,第47-53页。

[15]谢继胜:《西夏藏传绘画——黑水城出土西夏唐卡研究》,河北教育出版社,2002年,第132页。

[16]梁继红:《西夏时期藏传佛教在凉州传播的原因及其影响》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》,2007年第5期,第26页。

[17]崔红芬:《藏传佛教各宗派对西夏的影响》,《西南民族大学学报(人文社科版)》,2006年第5期,第47-53页。

[18]孙寿龄:《西夏乾定申年典糜契约》,《五凉文化研究(创刊号)》,1993年。