我国人口新形势及应对建议

2018-09-28

当前,我国人口已经接近14亿的历史峰值。2017年,我国人口出生率和出生数双降引人注目,折射出低生育率和少子化的潜在风险。根据联合国人口署发布的《世界人口展望》(2017年修订版),预计中国人口将出现倒“V”型反转,至本世纪末不到百年时间里,中国人口总量下滑将日趋深化。人口问题的转向事关国家民族的前途命运,关乎人口政策和社会政策未来走向,不能不引起全社会的关注。

一、我国出现人口低生育和少子化趋势

国家统计局公布的最新数据显示,2017年我国出生人口为1723万人,比2016年小幅减少63万,但比“全面二孩”政策实施前的“十二五”时期年均出生人数多79万人,而且是2000年以来历史第二高值。其中,二孩出生人数比2016年明显增加,比2016年增加了162万人,达到了883万。2017年二孩的出生数量占全部出生人口的比重也超过了一半,达到51.2%,比2016年提高了11个百分点。显然,在“全面二孩”政策效果显现的同时,一孩的出生数量有较多下降。2017年我国一孩出生人数724万人,比2016年减少249万人。2017年的人口出生率只有12.43‰,也低于2016年。

各方曾预测,“全面二孩”政策落实后,将在2016—2018年期间出现一个生育堆积集中释放的高峰,预想增加的人口数量从几百万到上千万不等。但从国家统计局公布的数据看,“全面二孩”政策第一年的实施效果并不乐观,2016年仅比2015年1655万出生人口总量增加了131万人,二孩出生量增加了57万。

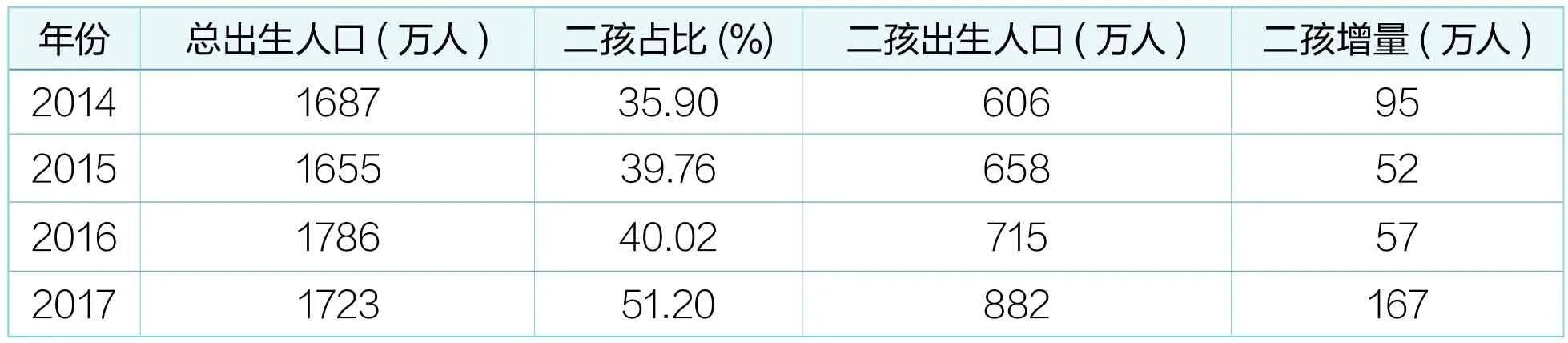

2017年人口变动的主要特征是二孩出生明显增多(参见表1),这显然与2016年开始实施的全面二孩政策有直接关系,这是生育政策调整之后带来的明显变化。2015年是2014年实施“单独二孩”政策后的第二年,而2017年是2016年实施“全面二孩”政策后的第二年,政策的热度效应最高,此后随着时间的推延,就会慢慢冷却,新生代父母的生育热情逐渐减退。

表1 最近四年二孩出生人口数变动情况

2017年的出生数据似乎表明,对“全面二孩”政策提升生育率的后续效应难以寄予厚望,2017年很可能是二孩出生可遇不可求的最高峰,因为生育母体和生育意愿大转变的事实警示我们,“婴儿潮”(baby boom)恐怕是一去不复返了。

与此同时,更值得我们关注的是一孩出生数的减少趋势。2013年之前我国的一孩出生数量相对平稳,2000—2013年我国一孩出生人口每年基本稳定在1000万左右,略有波动。从2014年开始,一孩和二孩的出生人口出现了相反的变动趋势,二孩在连年上升,一孩逐年下降,2014年一孩出生人口972万、2015年886万、2016年848万、2017年724万。自20世纪80年代以来,2017年是迄今一孩出生量最少的年份。“全面二孩”新政之后的2017年,一孩出生量比1000万少了276万。

如果说二孩出生数上升与2014年“单独”和2016年“二孩”两次政策调整所带来的一孩家庭再生育意愿的释放有关,那么一孩出生数量下降现象与政策是完全无关的。第一孩生育决策与新生代育龄人群的生育能力、生育条件和生育意愿相关。而宏观来看,对二孩生育决策来说,有以下因素影响二孩出生率和出生量:一是生育政策因素,二是生育母体人口因素,三是生殖健康因素,四是生育文化因素。

与二孩生育年度增加的喜讯相比,一孩生育的减少趋势更值得关注。因为一孩生育是二孩生育的基础,决定着出生人口变动的内在趋势。一孩生育减少的原因有:其一,人口学原因是生育母体人口的减少。根据2010年人口普查数据,在未来10年,我国22—29岁的生育旺盛期的女性将萎缩42%。2015—2020年,我国20—29岁的女性数量将减少2876万人。2017年20—29岁生育旺盛期育龄妇女人数比2016年减少近600万人。一孩出生数量减少,会进而导致若干年内二孩出生的次第下降,这是生育的孩次效应。其二,社会生物学原因是生育能力的下降。一方面,生育能力随着年龄的增加而下降,年龄更高世代生育能力更弱。另一方面,青少年生育能力也因为性与生殖健康问题而带来漏损。其三,社会学原因是生育意愿的弱化。其背后又有初婚年龄和初育年龄推后的影响。随着社会大转型,生育意愿随着代际的继替而弱化,更年轻的世代生育二孩的意愿更弱。

从意愿生育率到实际生育率的中介变量是生育条件。理性的生育决策需要多维度的细致考量,例如,能否在合适的年龄结婚和怀孕,生养孩子的经济条件、住房条件、人力资源、工作和家庭的平衡性是否具备,等等。近年我国的结婚人数减少,未婚、不婚和丁克族大有人在,单身现象蔓延。新生代已婚群体流行的是个人本位生育决策模式,她们更多考虑二孩生育对她们造成的压力、负担、成本、羁绊、不自由和一切不利影响。新生代母亲群体更多晚婚,生育决策也更多倾向于晚育、少育和不育,少育表现为自觉自愿的一孩化选择。根据国家卫计委2015年生育意愿的调查结果,因为经济负担、太费精力和无人看护而不愿生育第二个子女的分别占到74.5%、61.1%、60.5%。

低生育文化渐成主流。执行了35年的独生子女政策造成了较高的一孩占比。自1980年代实施一孩化计划生育政策以来,我国一孩占比长期高于50%,某些年份甚至接近70%。一孩生育甚至零生育已经成为年轻一代的生活方式和生育方式,低生育和少子化已经成为中国人口的常态。

二孩出生人口短期增加难以缓解人口大量减少的趋势。少儿人口减少反映了多年低生育的累积效应。根据国家统计局,我国0—14岁少儿人口的比重从1982年的33.6%下降到2010年的16.6%。根据人口统计学标准,一个社会0—14岁人口占比15%~18%为“严重少子化”,15%以内为“超少子化”。中国0—14岁人口比重从二十世纪六七十年代到现在一路下滑:1964年为40.7%,1982年为33.6%,2000年为22.9%,到2010年已经降为16.6%。从绝对数量看,1980年后出生人口为2.28亿,1990年后出生人口为1.75亿,而2000年后人口只有1.46亿,20年时间内,出生人口减少了36%。未来问题可能会更严重,如果生育率没有明显提升,少儿人口的比例将降至10%以下。

中国早已掉入内生性、稳定性的“超低生育率陷阱”,我们要担忧的不是生育率的反弹,而是生育率的低迷,是严重的低生育危机。2016年、2017年由于实施“全面二孩”政策,生育的堆积效应基本已经释放完毕,所以2018年以后的出生人口预期会继续下降。(何亚福:“2018年出生人口很可能继续减少”,《新京报》2018年1月30日)目前,中国人口正处于持续少子化状态中,而全面二孩政策并没有将我国人口从这种境遇中解救出来。即使以后全面放开生育,也很难激起人们想生孩子的欲望了,也难以改变从1990年代开始积累起来的人口负增长的内在惯性。

二、人口生态失衡:中国人口的新挑战

人口生态是指带有不同社会文化标识的男女老少“分人口”相互依赖、和谐共生所构成的人口格局和状态。优良的人口生态具有多样性、平衡性和互助性的特质,包括优良的人口结构、和谐的人口关系和健全的人口功能。人口的性别年龄平衡是人口生态健康的重要机制。内生性的人口问题根源于人口的失衡。

我国正处在人口大转折的历史节点上。人口规模优势逐渐丧失,人口结构劣势日趋显现。如果说20世纪后期在当时僵化、羸弱的计划经济条件下,我国面临的是人口增长压迫落后生产力的问题,那么21世纪我国将面临人口结构失衡阻碍经济发展以及社会和谐的问题。

少儿人口是未来的劳动力,少子化带来的直接后果就是未来劳动年龄人口减少。我国劳动年龄人口从2012年开始出现净减少。劳动年龄人口减少意味着养老保险的缴纳者减少,而养老保险的领取者却在增加,养老压力将会不堪重负。据测算,我国20—64岁劳动力与65岁以上老人之比将从2015年的6.5下降到2030年的3.3、2050年的1.7、2100年的1.1。同时,劳动力减少也将倒逼经济结构转型,对未来社会经济创新发展产生负面影响,近年来经济下行背后的原因就是劳动年龄人口减少。

改革开放40年来,我国经济持续高速增长,一个重要原因就是充分利用了充裕且廉价的劳动力资源优势,收获了巨大人口红利。人口红利的实质是人口的价值和贡献,关键点是人力资本的积累和人力资源的开发。人口增长意味着潜在的人口红利的增加。

然而,2012年以来,我国经济下行成为备受关注的新常态,同年劳动年龄人口数量首次减少345万,此后连续5年减少。我国劳动年龄人口在2011年的时候达到峰值,当时是9.25亿人,2012年劳动年龄人口首次下降几百万,这是一个非常重要的信号,预示着劳动力供给充裕的时代接近终结。2030年以后,劳动年龄人口将下降至8.3亿,会以平均每年760万人的速度大幅减少。预计到2050年,劳动年龄人口将进一步下降到7亿左右。即使取消生育限制,至2050年,我国劳动年龄人口将从2011年的高峰跌落,减少至少2.25亿。

我国未来人口变化将呈现少子老龄化加剧、适婚人口性别比失衡、人口区域分布失衡三者叠加的人口生态失衡状态。其中,年轻人口储备不足已经形成大国复兴的战略劣势。年轻劳动力人口是一国最可珍贵的人力资源和经济资产,是创造力、生产力和消费力的载体,是人口红利和人才红利的源泉,但他们是从生育和少儿人口转化过来的,因此,对这一问题必须引起高度重视。

三、如何跳出“低生育陷阱”

人口优化的主旨是保护人口生态系统、促进人口均衡发展。人口是社会生活的主体,是社会生存的基础,是社会发展的动力。人口是人的社会集合,不仅仅是数的统计抽象,所以人口具有社会性(主体性)、能动性(创造性)和适应性(自觉性)。

伴随少子化而来的人口结构、人口生态、人口安全问题不断呈现和显化,结构性人口危机将威胁国家安全、困扰中华复兴。我国需要重新研判人口形势,重新认识人口规律,重新评价人口价值,重建人口生态系统,重构人口治理机制。

生育决定人口的未来,人口决定国家的未来。只有优化生育和人口发展,才能确保长治久安和文明繁衍。大国复兴需要积极的人口生育政策来应对持续少子化的新人口危机,其基本路径是:以人为本,以数为衡,优化人口发展,实现持续均衡,确保人口的生机和生态。

首先看“人口生机”。在人口学意义上,确保人口生机就是要保护人口再生产、人口代偿继替的能力,同时要在全生命历程中提高人口的健康水平。要深刻认识到,一个生机勃勃的人口必须倚重年轻人口的增长和活力。0—14岁少儿人口是希望人口、潜力人口和后备人口,他们不是包袱和负担,而是未来的希望,需要人力资本的投资和全面发展的培育。在经济社会学意义上,则要培养和释放年轻人口的创造力和生产力,释放“实力人口”的价值和贡献。人口生机既反映出生率与死亡率、流迁入和流迁出的对比关系,也反映了人口健康和人口继替的活力和实力。少子化所带来的青年赤字和人力短缺弱化了“人口生机”,需要高度警惕和防范。

其次看“人口生态”。我国的人口生态失衡表现在男女性别比的长期失调、老少人口比例的代际失衡以及区域特别是城乡人口的倾斜发展三大方面。数据显示,2013年我国20岁至59岁年龄段单身人口总数为1.7亿人,其中男性为1.04亿人。少子老龄化的两极发展使得中国人普遍担忧谁来养老和老无所依的困局。人口城镇化的加快特别是大量年轻人口向大城市的集聚,往往伴随的是区域人口的分布不均以及与经济社会发展关系的失调,例如,东北经济的下滑和萧条与东北长期以来生育率偏低和年轻人口的大量外流南下关系密切。

面对人口新形势,我国人口生育政策亟须与时俱进,转型发展。

其一,在数量上,要鼓励“二孩”,确保人口生机,保护人口潜力,促进人口发展。2004年,国家人口发展战略研究指出,未来较长时期,我国总和生育率(TFR)应保持在1.8左右。但2010年以来我国平均总和生育率大致在1.3以下,属于超低生育率。今后,我国生育的保障和服务要全面社会化,国家和政府要承担应有的责任,重建强大的婚育文化,引导家庭科学决策生育。

其二,在素质上,要发展以人为本,人以健康为本。优孕优生决定人口健康,健康人口决定国家实力。全方位推进“健康中国”建设和全人口健康战略。出生控制的质量含义是:限制出生缺陷,促进优生健康和生殖健康,关口前移,杜绝和预防青少年未婚先孕,构建保护人口健康的源头工程。

其三,在结构上,要保护人口生态,平衡人口关系,优化人口结构,强化人口功能,防止过度少子化、老龄化、失衡化的不良趋势。倡导优化生育、人口生态平衡、人口代际协调、人口世代更替、人口持续发展等新理念。人口政策最忌只看眼前,而是要从长计议。

其四,在政策上,要避免生育政策的单一性,促进社会公共政策的资源整合,走向积极应对少子化挑战的大人口国策的新时代。在低生育时代,须以鼓励“二孩”为中心,实施生育导向政策、生育服务政策和生育福利政策三者有机结合。生育文化导向要科学引导于民,生育优质服务则安心于民,生育福利保障则造福于民。